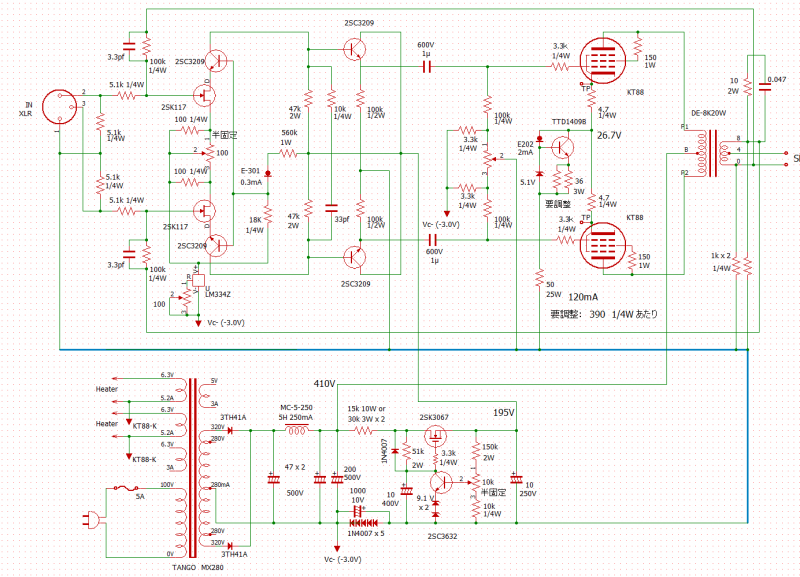

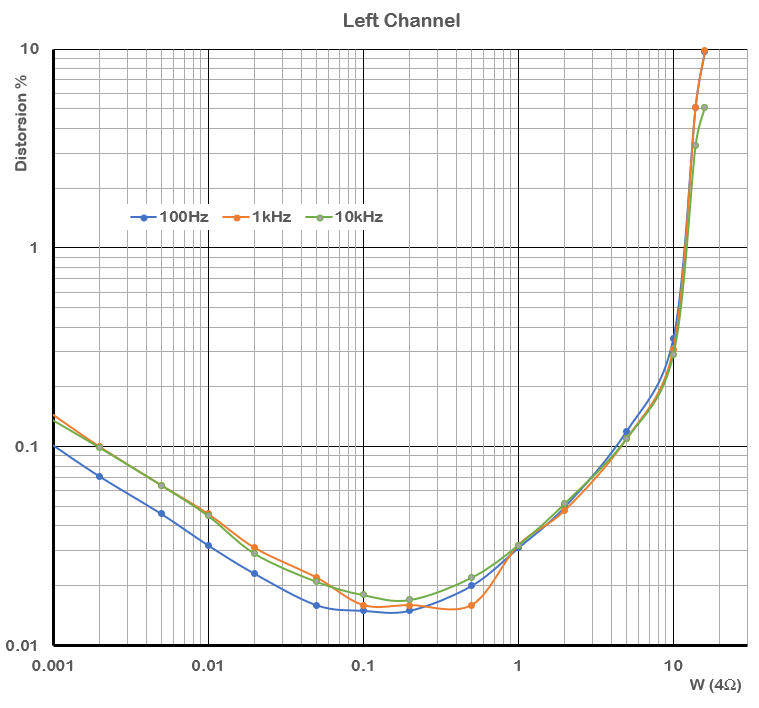

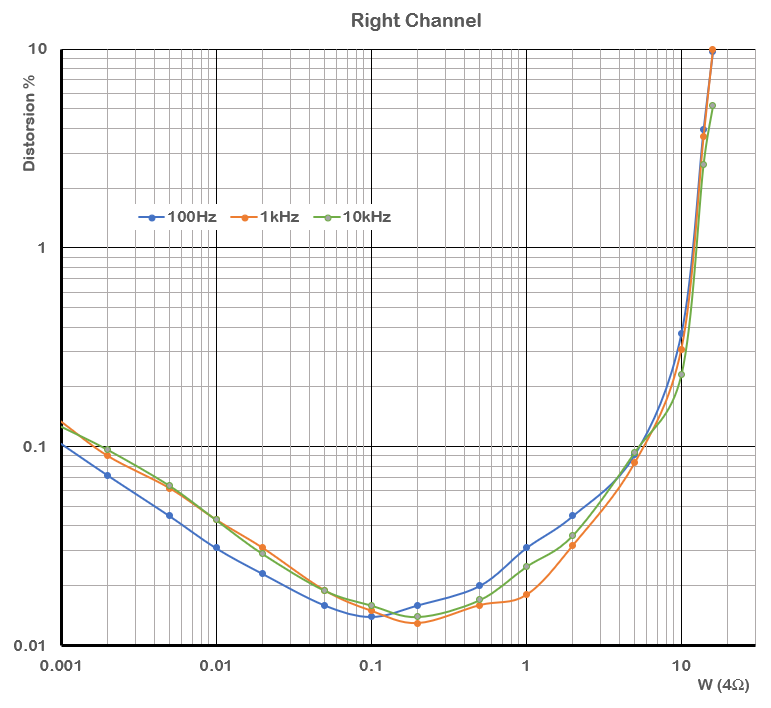

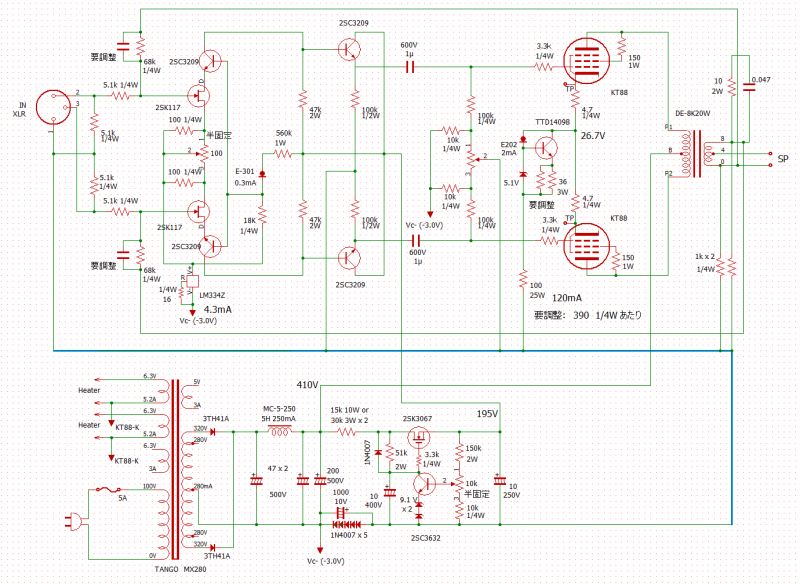

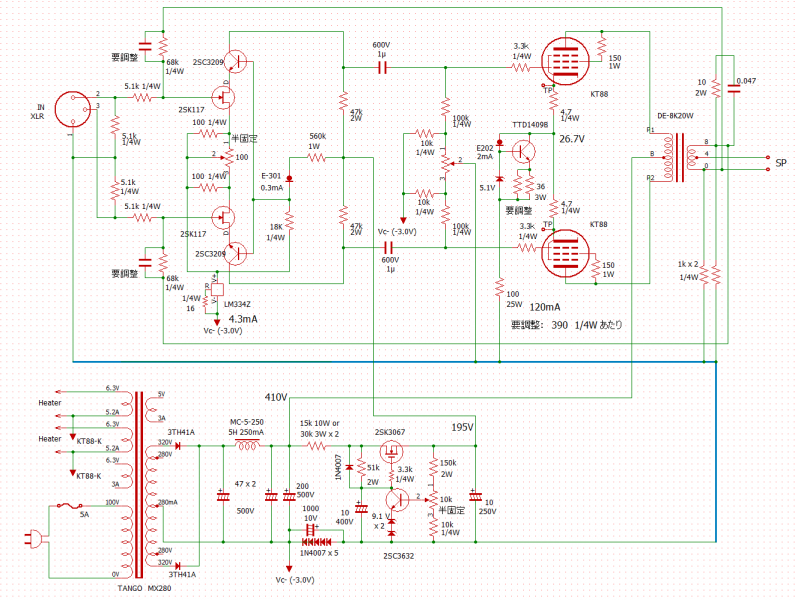

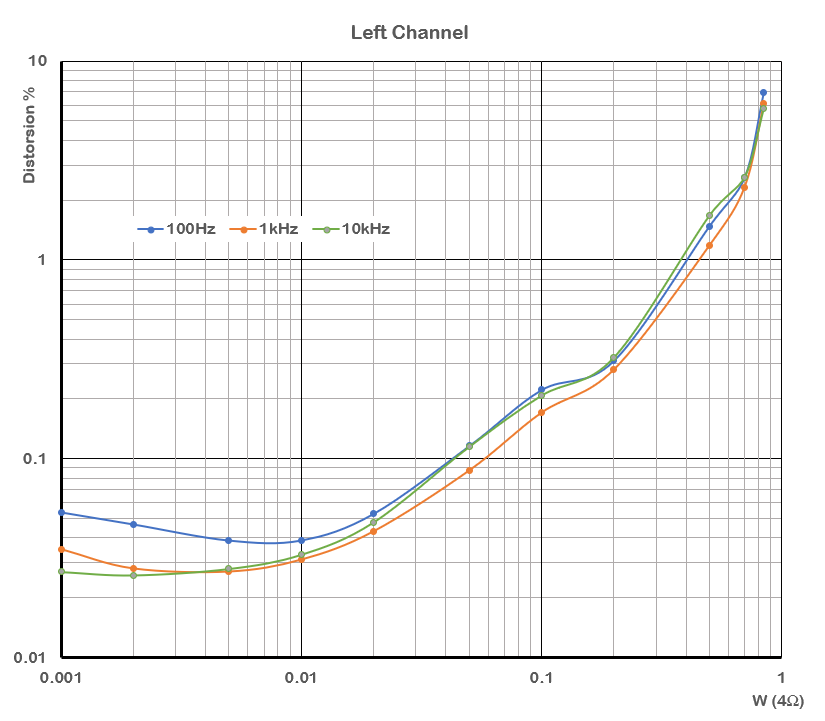

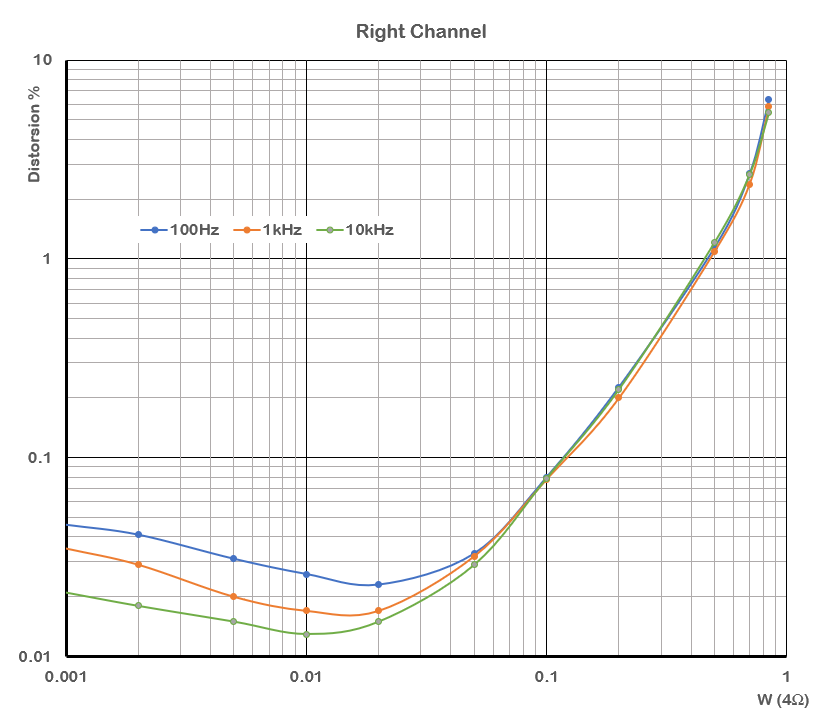

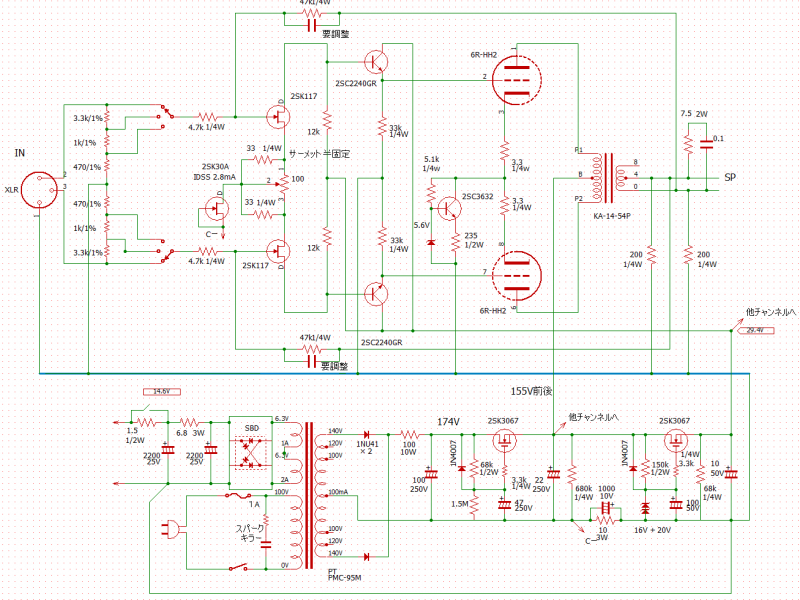

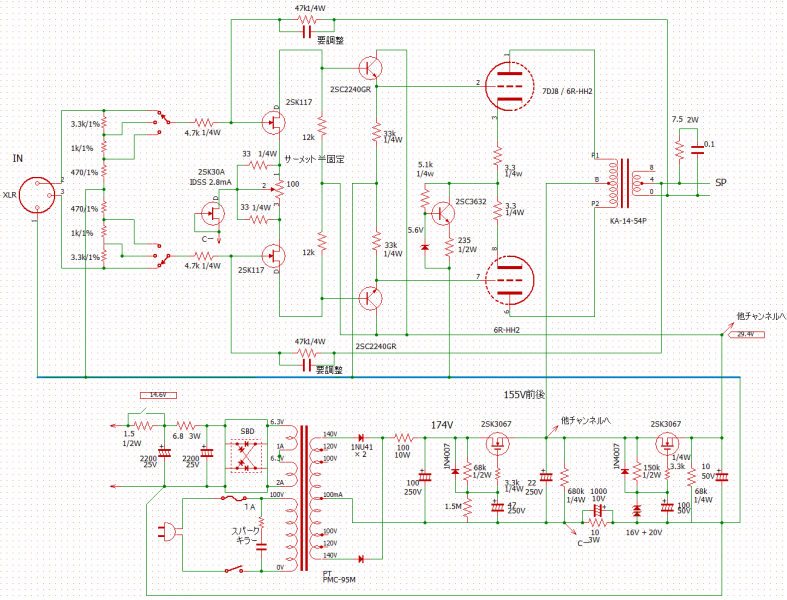

これで完成だと思って、WaveGene/WaveSpectra を使って雑音歪み率特性を測定すると、1%以下に下がることはなかった。 これは発振だと思って、オシロでしっかり調べてみると・・・・やっぱり発振していた。 左右チャンネルとも、260kHz 2Vp-p 程度の発振が認められた。 6G-A4全段差動アンプ のときも、発振で苦しめられたが、カスコードブートストラップ回路の宿命なのだろうか。

6G-A4全段差動アンプ で苦戦したときの私と、今の私は同じではない。 フルバランス・フルディスクリートアンプ の経験がある。 自分で対策を考えられそうだ。

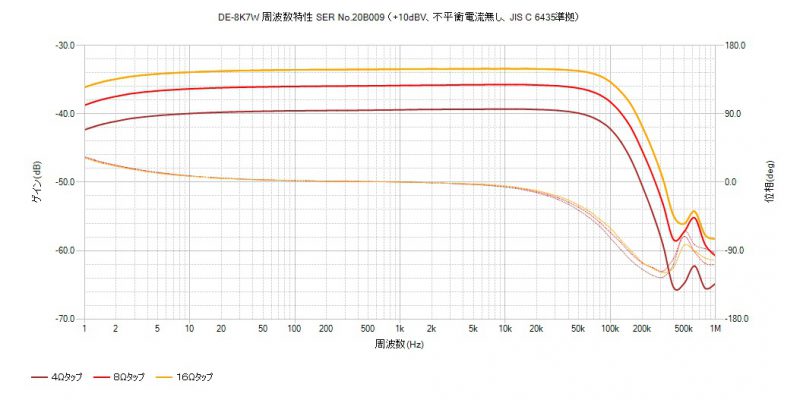

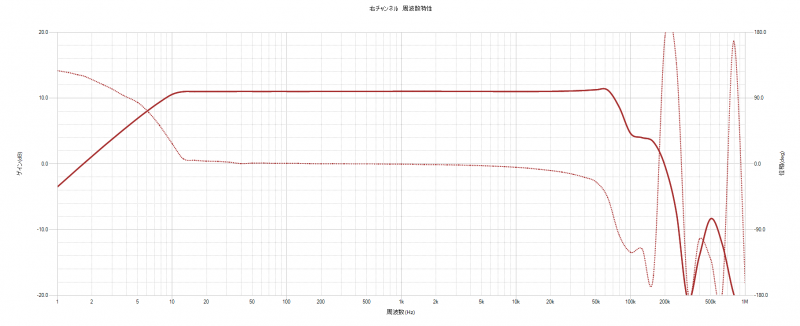

今回採用した Arito’s Audio Lab の出力トランスは、周波数特性の実測データが公開されている。 下図は私のロットのデータである。 これをみると、発振周波数近くでは、位相特性が -130° 程度となっていることがわかる。

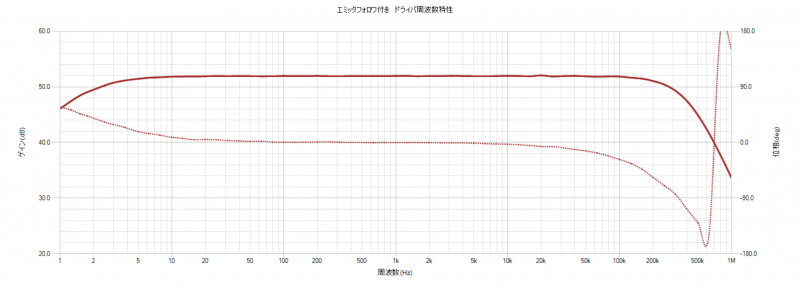

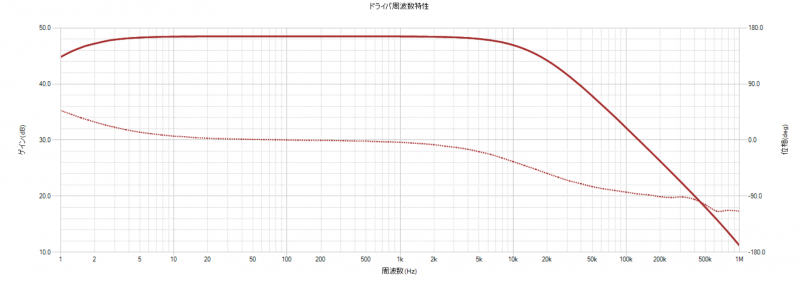

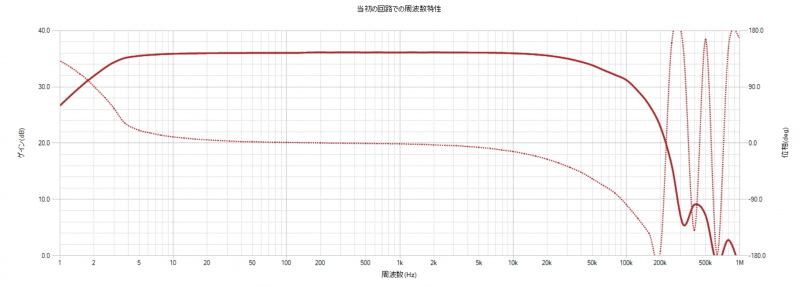

Arito’s Lab より拝借した、私のシリアルナンバーのトランスの周波数特性(クリックで拡大)ドライバ段の周波数特性は下図の通りであり、発振周波数近くでは、位相特性が -70° 程度になっていることがわかる。 これらが組み合わされれば、位相特性が -180°を超えることから、発振するのは当たり前といえる。

ドライバ段の周波数特性(クリックで拡大) よって、この周波数でのドライバ段での利得を下げれば良い。 具体的には、2SK117 カスコードブートストラップ段の両プレート抵抗間に補正の CR をいれればよい。 この CR の決定方法については、VFA-01基板によるフルディスクリート・フルバランスアンプの作成の時にコメント していただいた。 それには次のようにある。

たかじんさん Wrote:

個人的な感覚では、大雑把に負荷抵抗の1/10くらいの抵抗値を使っている場合は、たくさん補償していると思います。 1/2~1/3程度でしたら、わずかに味付けしているって感じです。 仕上がりゲインが低い場合はNFB量が多めになりますので、どうしても位相補償を沢山しなければいけなくなりますので、補償の大小がアンプ設計の優劣を決定するわけでもありません。

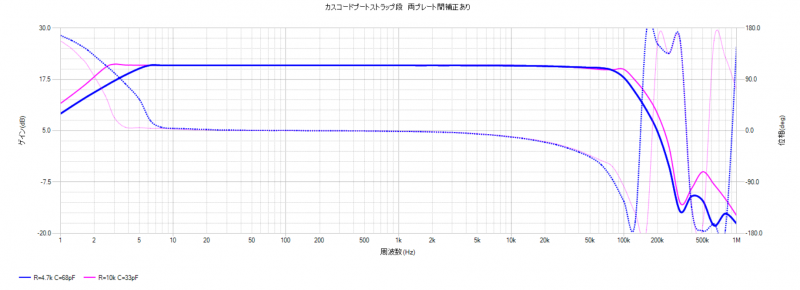

まずは実験。 両プレート抵抗間に負荷抵抗の1/10 である 4.7kΩ – 220pF(fc=153kHz)をいれてみた。 発振はきれいに止まるが、トータルの周波数特性はがたがた。 この手法で止まることさえわかれば、あとは、オシロをみながら、コンデンサを減らしてみるのみ。 68pF まで発振が止まっていた。 56pF ではときおり発振波形がみえており、47pF では発振が止まらない。

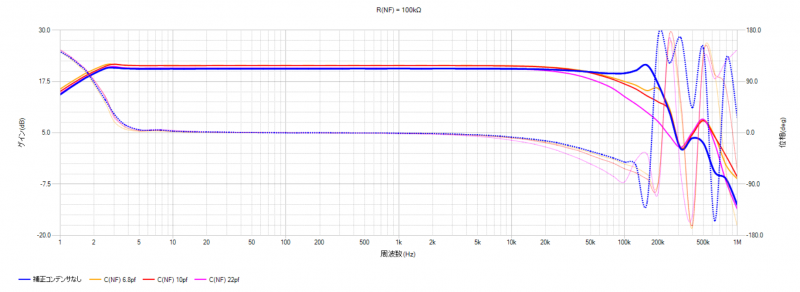

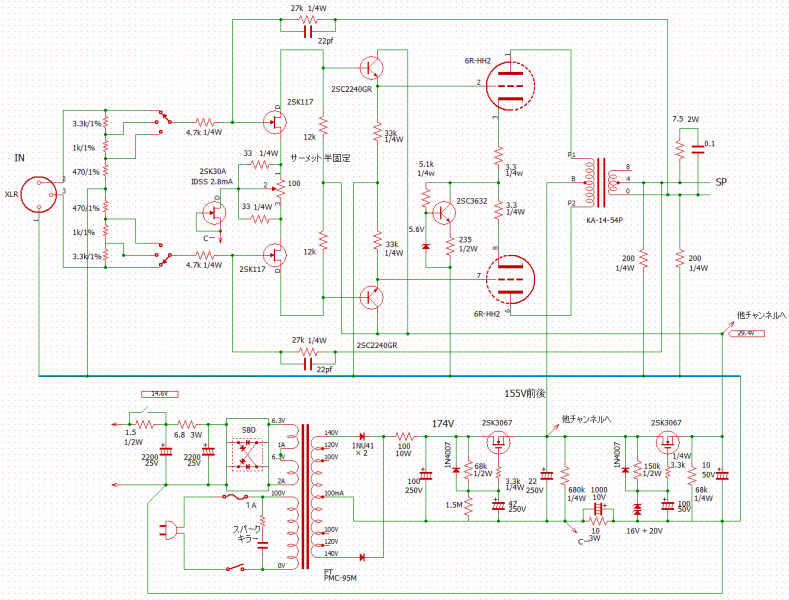

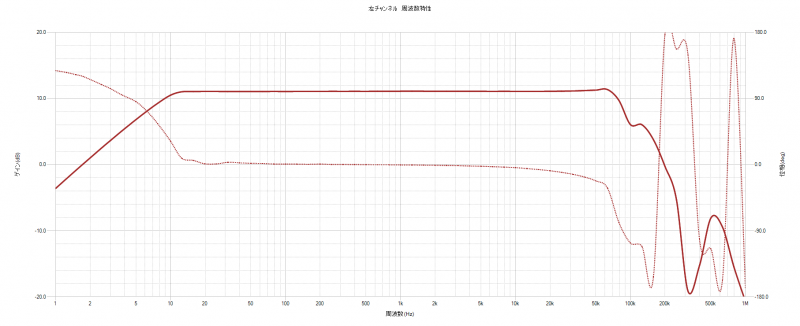

よって、4.7kΩ – 68pF(fc=497kHz)で周波数特性をとってみたところ、高域の -3dB は 100kHz とまずまずで、周波数特性上の暴れもない。 補正を少なくする意味で、10kΩ- 33pF(fc=482kHz)と比較したのが下図。 4.7kΩ – 68pF(fc=497kHz)のほうが、高域は素直だが、10kΩ- 33pF(fc=482kHz)のほうが、低域、高域ともに伸びている。 この傾向は左右チャンネルとも同じであった。

ブートストラップカスコード回路の両プレート間の 補正CR の検討(クリックで拡大) 上記のデータをみて、位相特性の変動周波数が高く、トランスそのものの周波数特性に近い 10kΩ- 33pF(fc=482kHz)の補正値を採用することとした。 わずかなピークが 100kHz にあるが、これは NFB抵抗に抱かせるコンデンサで補正していける。 たかじんさんのご教示に心から感謝申し上げたい。

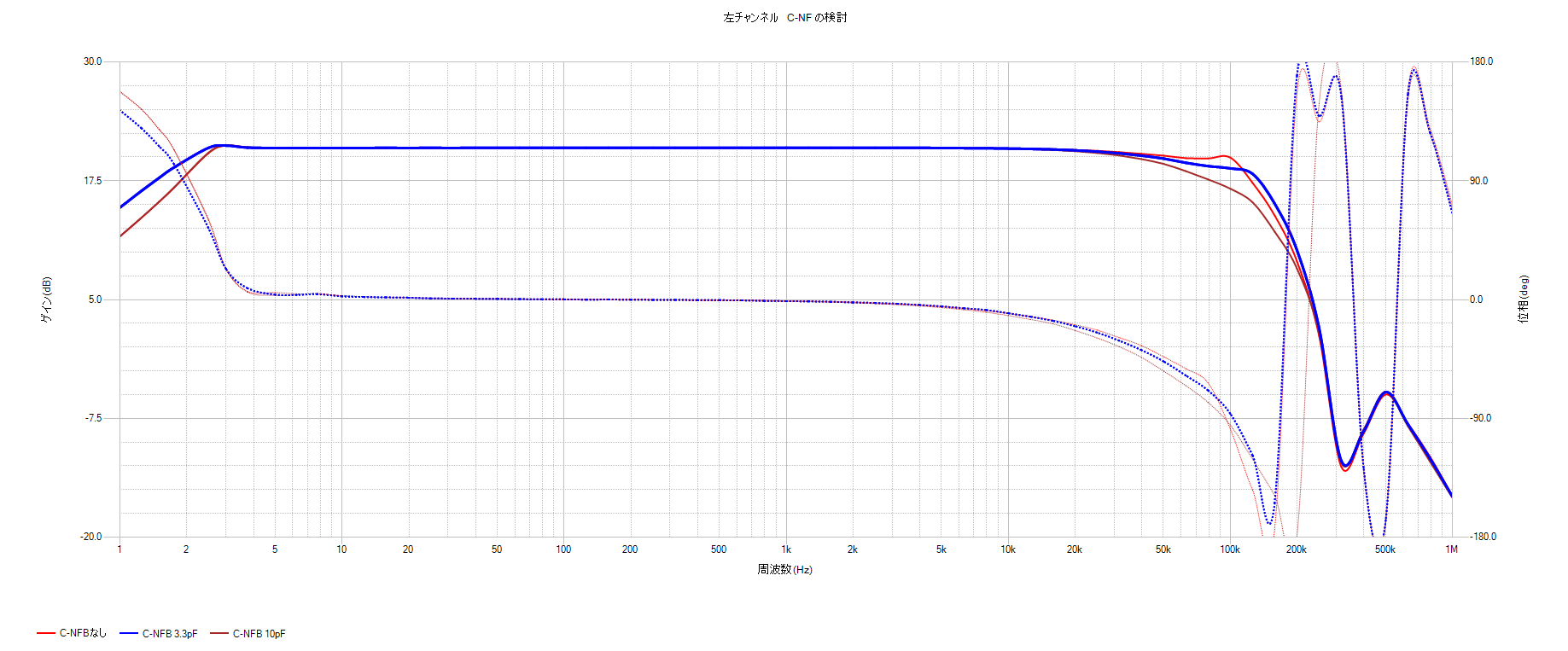

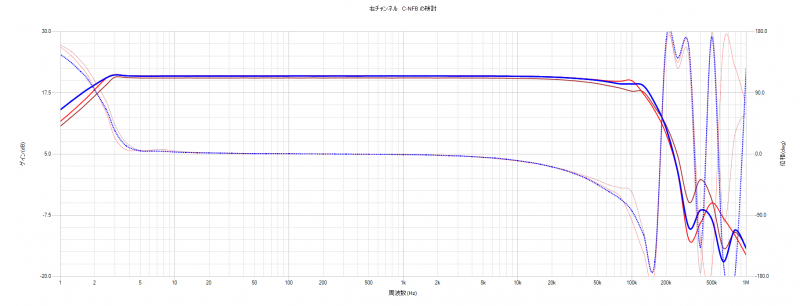

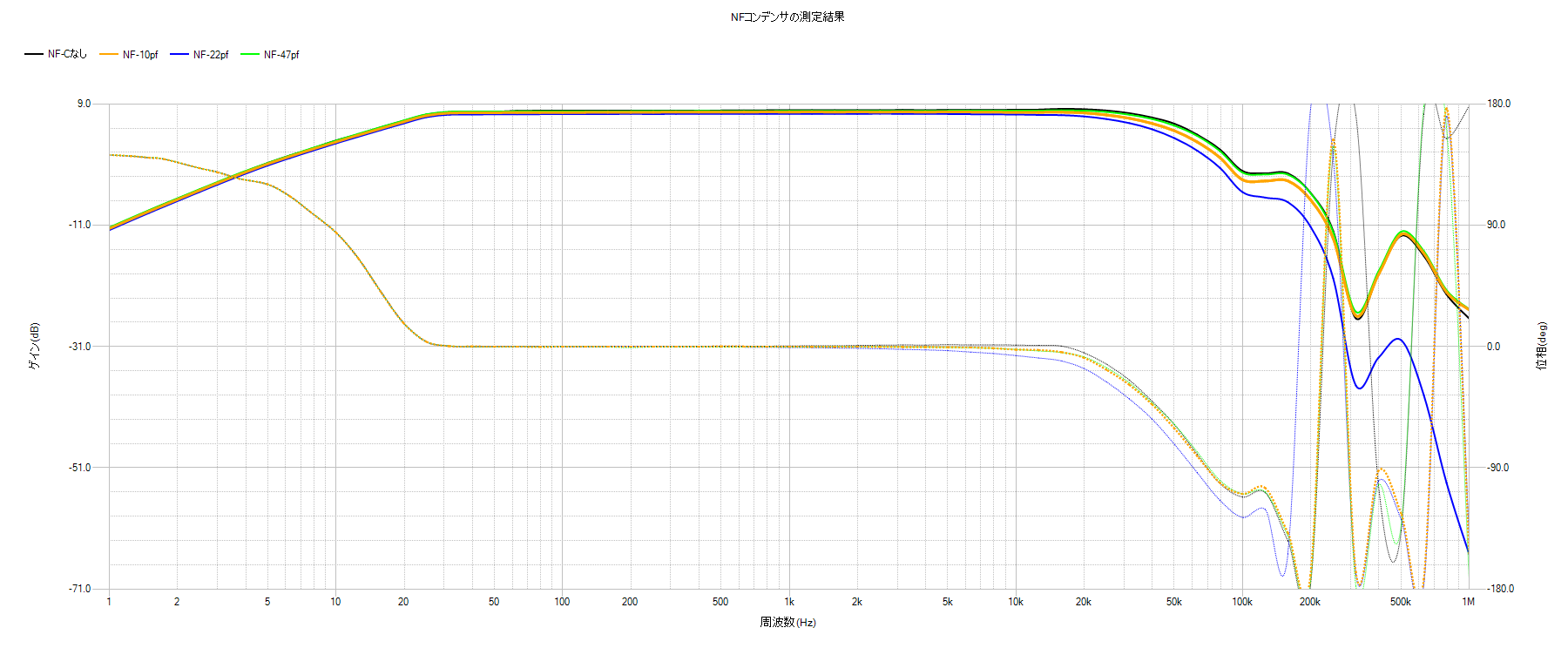

左チャンネル: C-NFB の検討 (クリックで拡大) さて、周波数特性をみながら、メインループNFBに抱かせるコンデンサ容量を検討したのが上図。 Cなしでは、100kHz にわずかなこぶがある。 C = 3.3pF では、わずかなこぶがなくなる。 C = 10pF では、より素直になるが、位相特性のあばれがひどくなる。 よって、3.3pF に決定した。 右チャンネルも同様であった(下図)。 両チャンネルとも、-3dB 落ちは 120kHz 程度であった。

右チャンネル: C-NFBの検討(クリックで拡大) to be continued….