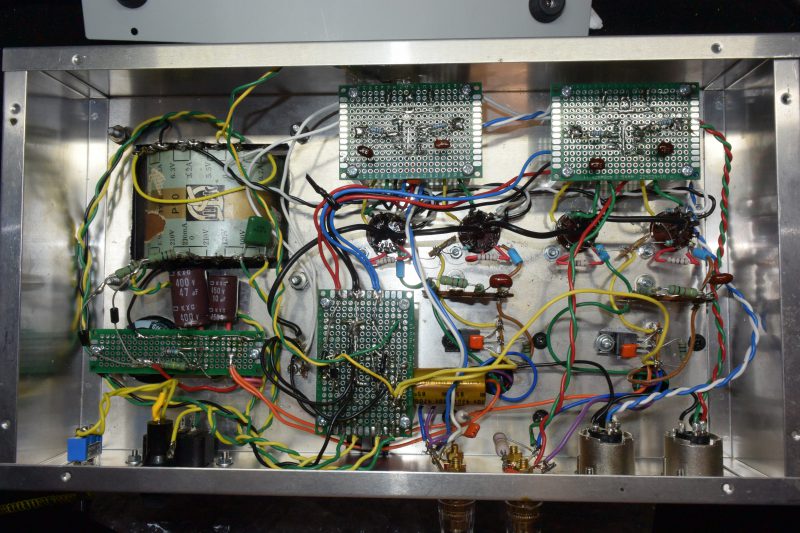

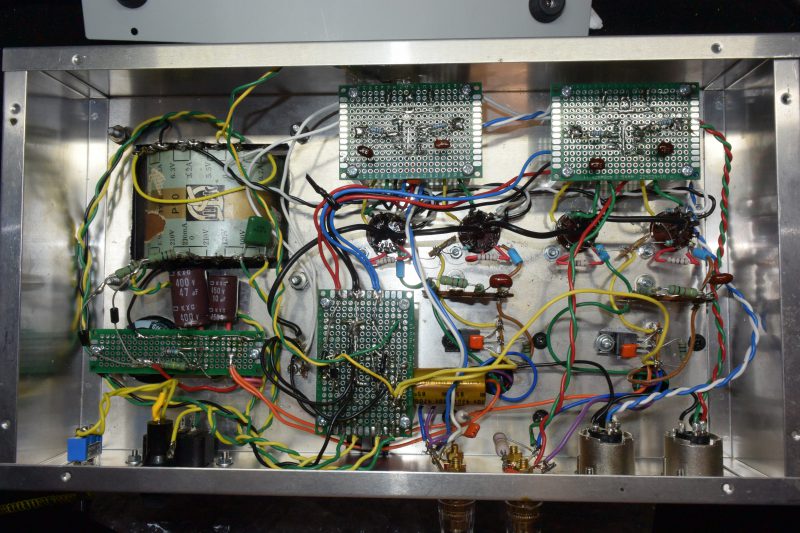

はらわたを下にしめした。真空管ソケットの近くに見える青い物体は虎の子のアモビーズだ。 積分補正の CR は縦ラグに取り付け、周囲からの距離を十分にとった。

クリックで拡大

クリックで拡大

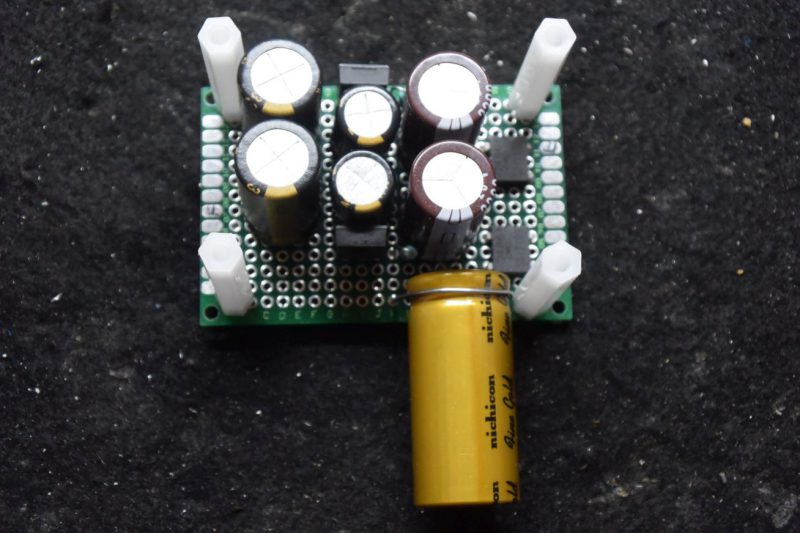

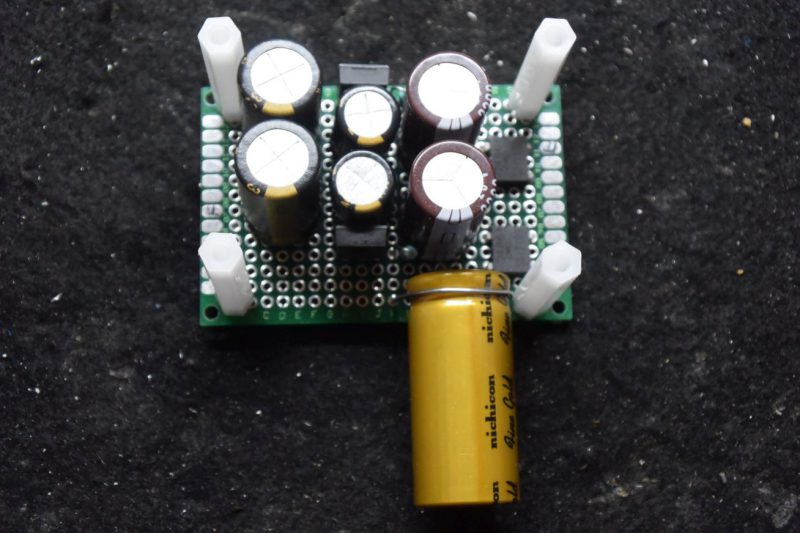

今回は、オペアンプを使用することもあって、ほとんどの部品をユニバーサル基板上においた。 できる限り、部品が半田付けによって自重をささえさせないために、30mm のスペーサにて、シャーシからつり下がるようにした。 もちろん、30 mm の高さにはいらないものは横倒しとしたが、下にしめすように固定したりもしている。

クリックで拡大

クリックで拡大

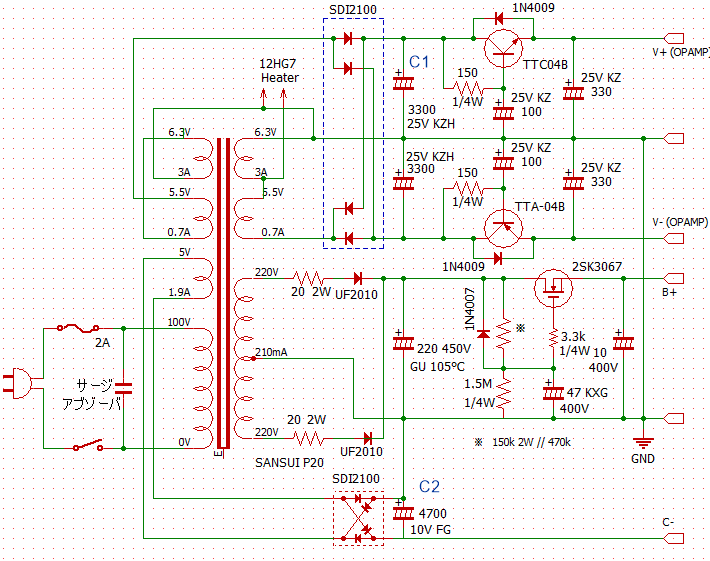

シャーシは、ヤフオクで入手した WATZ S-306 (W300 × D170 × H60)だ。 トランスの配置にあたっては、電源トランスに AC 100V を入力した上で、トランスの一次側の電圧を測定して、最も小さくなる配置を選んだ。 シャーシ左上に見える放熱器は、電源のリップルフィルタの FET 用で、さわり続けられる程度ではあるが熱くなる。その左にあるのは、平滑用コンデンサである。

クリックで拡大

クリックで拡大

12HG7/12GN7A は mT管のわりに、ヒータの光がよく見えて、動作時の見た目が美しい。 上の写真でわかるように、赤LED と同程度の明るさだ。

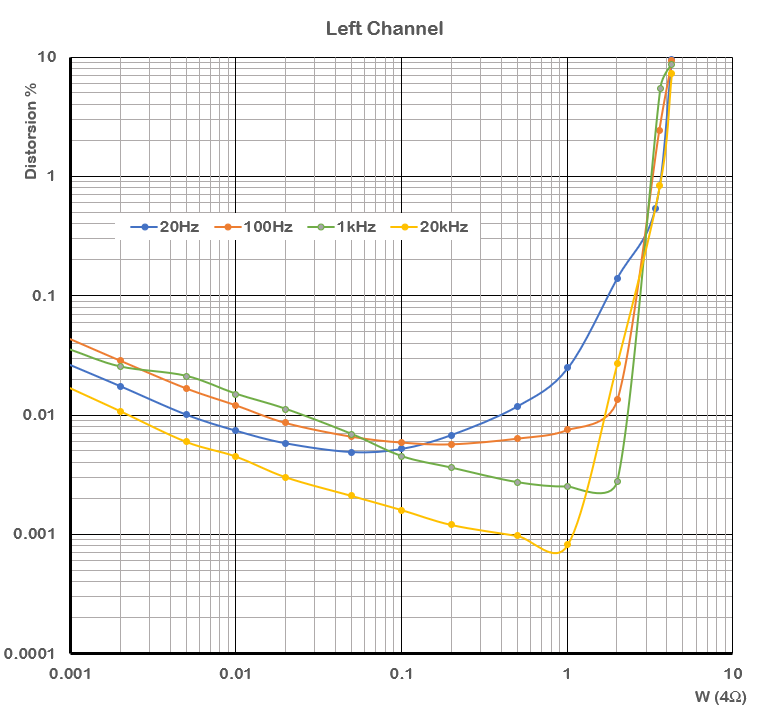

このアンプはエージングに結構時間がかかった。 最初は、ねぼけた音質の上に低音が出ず、使い物にならないかと思ったほどだ。 よく考えれば、それはオペアンプの電源に、ニチコン KZ 電解コンデンサを使ったリップルフィルタをいれたせいだ。

エージングが終わってみると、ダイナミックかつワイドレンジで驚いた。ダンピングファクタが低めであるので、ゆったりした音質を想像していたからだ。 プリアンプを変えてみるとその差がよくわかる。

このアンプに、LME49720 を使っていたので、相棒になるリモコン付きバランス型プリアンプ のフラットアンプのオペアンプを、MUSES 02 から同じ LME49720 としてみると、ワイドレンジ感がさらに増した。 KT88全段作動アンプを相棒にしていたときとは、MUSES 02 のほうがよい感じであったのだが。 オーディオがバランス感覚が大切であることがわかるよい例かもしれない。

これらのアンプは単身赴任先の Victor SX-700 を鳴らすことを予定している。 どうなるか楽しみだ。