さて、肝心の音質の評価だが、Blue Snow DAC → 本プリアンプ → KT88全段差動アンプ → Dynaudio Contour 3.3 で行った。 すべての機材を 15分ほどウォームアップしたうえで、まずはリファレンスの試聴。 最初の数十秒で、不合格かどうかがわかる。

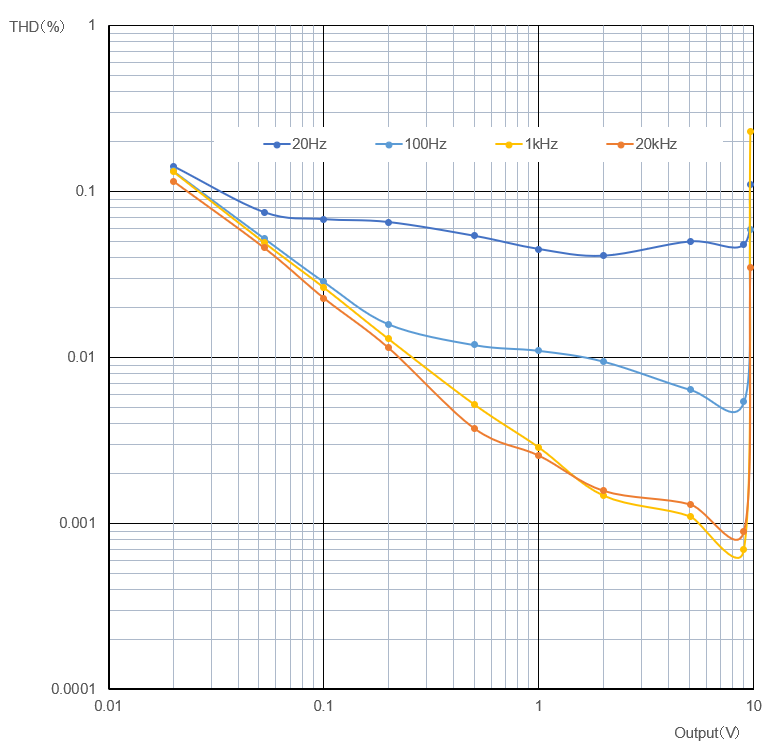

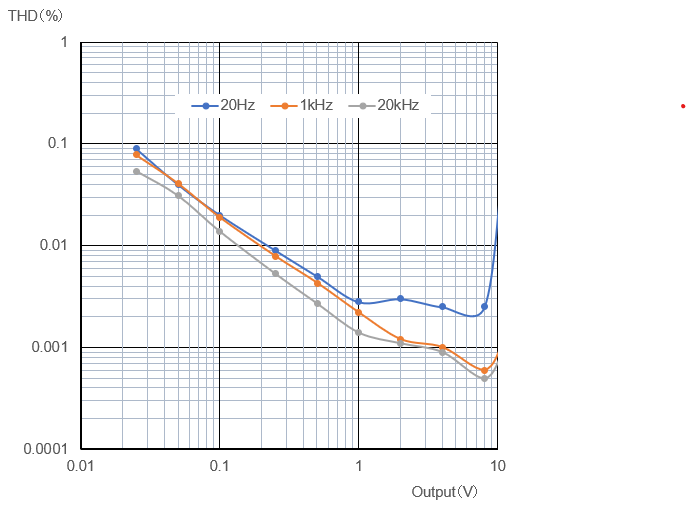

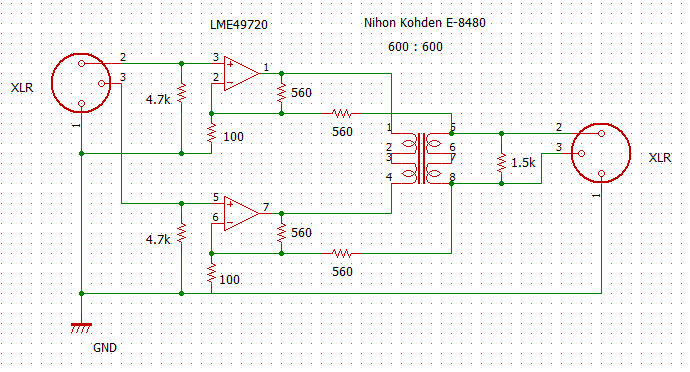

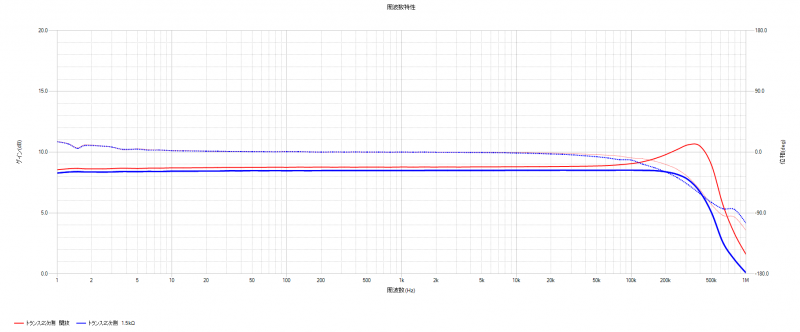

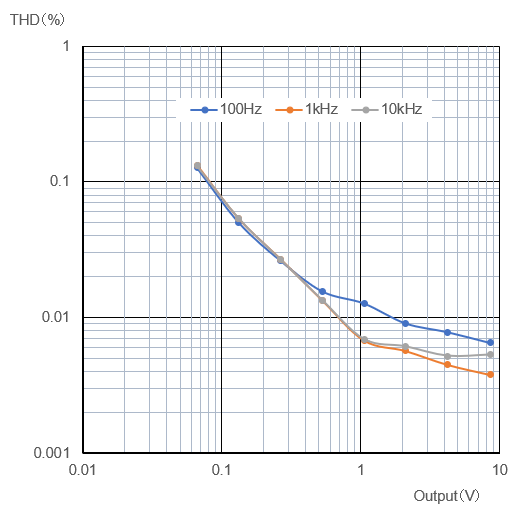

幸いなことに本機は合格だ。 先に失敗したフラットアンプでも、かろうじて合格だが、本機は、余裕で合格である。 あとは、弦楽四重奏や女性ボーカルを聞いて、不快感を感じなければよい。 初代ほどのゴージャス&わかりやすい快活さはないが、欠点は感じられない。 これでよさそうだ。 上記の組み合わせだと、オペアンプは、LME49720 より、MUSES 02 のほうが、いろいろ良さそうに感じたので、各種測定は、MUSES 02 で行った。 相棒のパワーアンプが変わると、また異なるかもしれない。

左から電源スイッチ、LCD、Volume、入力選択だ。 LCD の下に見えるのは、リモコンの入力部である。

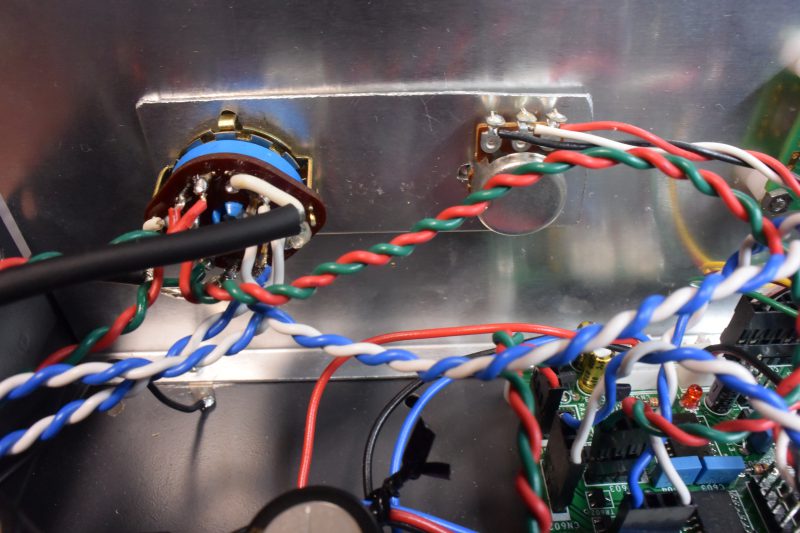

ボリュームに相当する可変抵抗と入力切り替えのロータリースイッチは、アルミ板で共締めされている。 このようにすることで、操作によるゆるみを防止できる。

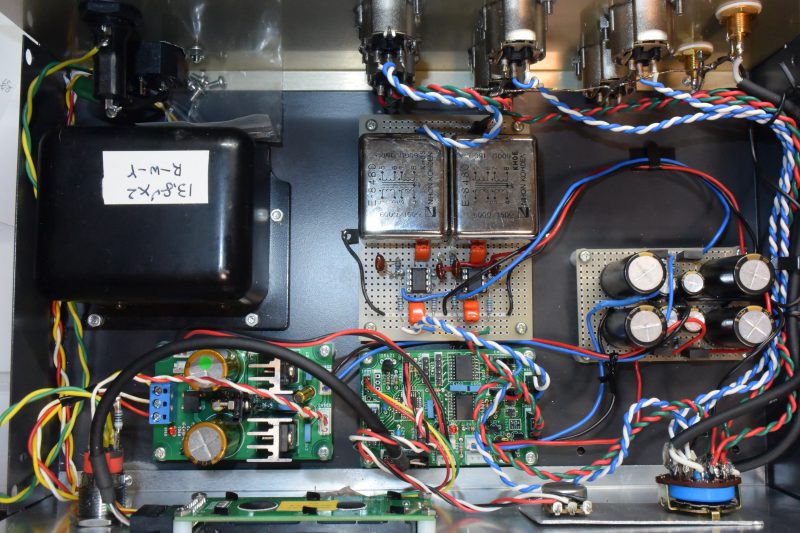

右下に、リップルフィルタ基板が見える。

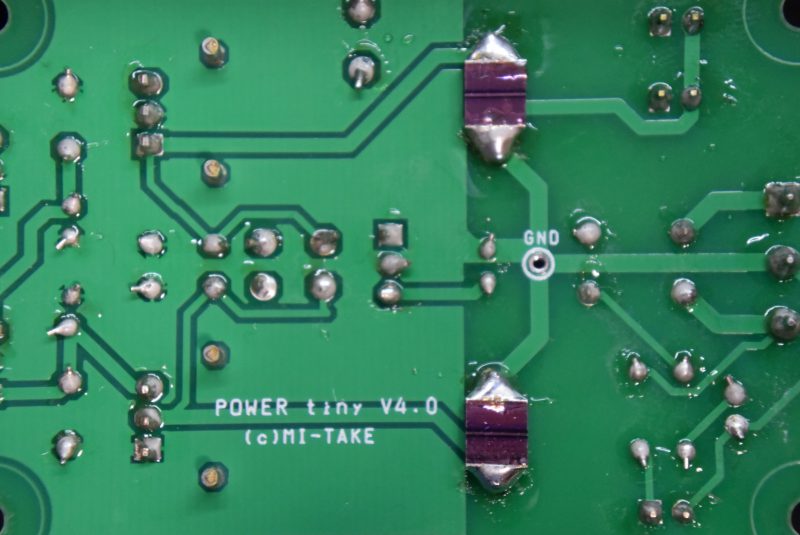

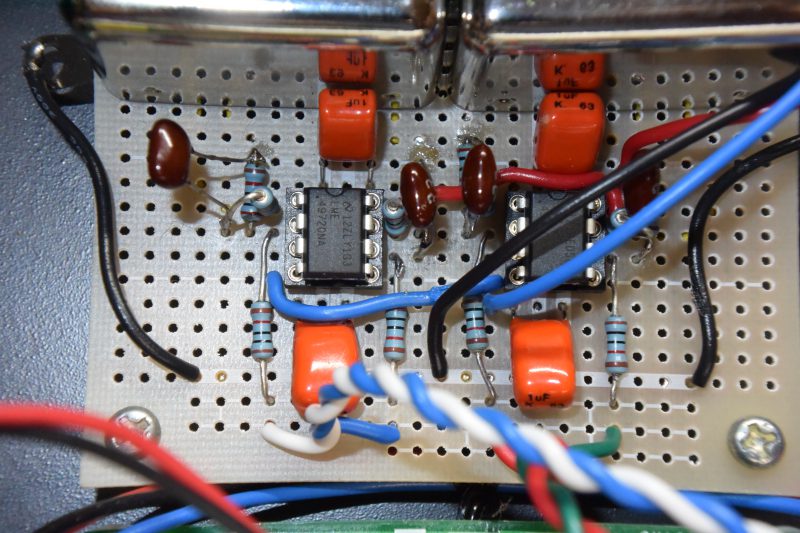

いつものように、パスコンは PILKOR で 1µF (写真は、MUSES02 にする前に撮影している)

ここまでくれば、あとは、相棒になるパワーアンプ次第。 パワーアンプの作成に力を入れたい。