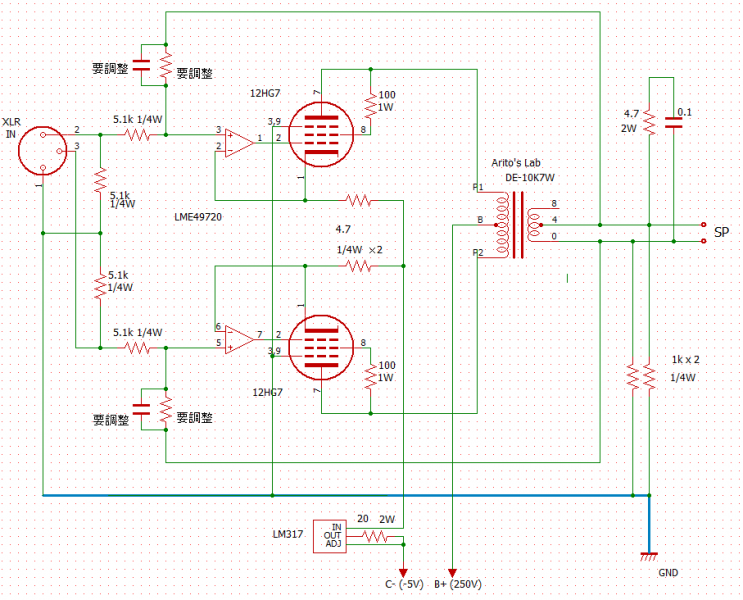

いろいろ調べていたら、ARITO’s Audio Lab の前川有人さんのページで、EL821 CasComp 単段差動プッシュプルアンプ を見つけた。 EL821 も 12HG7/12GN7A と同様に映像出力管で、Gm は 11~13 mmhos である。

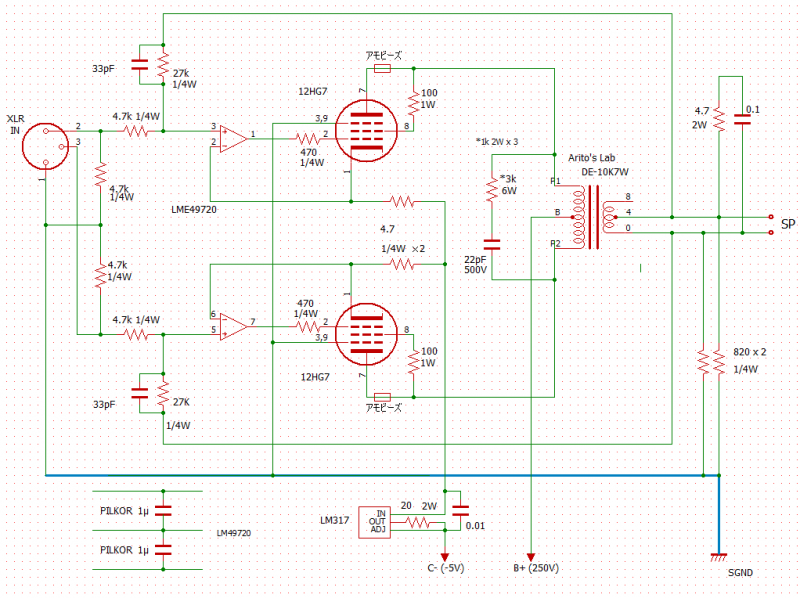

CasComp 回路については、前川さんの解説記事がある。 オペアンプと真空管などを使って、歪み打ち消しを行うものだ。 この回路を使って、単段差動プッシュプルアンプとすれば、前川さんによれば次の通り。

ACバランスのみならず、オペアンプの局部帰還によってDCバランスもほぼ完全に取れるという点と、同じ理由によってPSRR(電源に乗っているリップルなどのノイズを除去する割合)が非常に高いという点が、通常の差動プッシュプルアンプと比較して優れています。 引用元ページ

このことは、Gmが著しく高い 12HG7/12GN7A において、プッシュプル間のバランス調整が不要であることを意味しており、大変都合がよい。 よって、EL821 CasComp 単段差動プッシュプルアンプ を参考にして 12HG7/12GN7A のアンプを作ってみることに決めた。

EL821 のバイアス電圧はデータシートでは 4.5V ほどであるが、12HG7/12GN7A では 2V 弱だ。 よって、前川さんの作例と異なり、トランジスタの追加によるアレンジは不要であろう。 オペアンプには、ClassAA ミニワッター で素直な音質を披露した LME49720 を使うことにした。

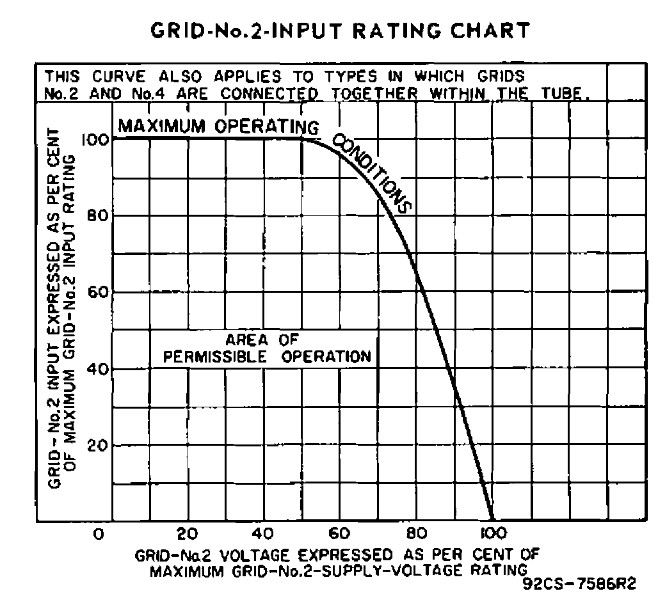

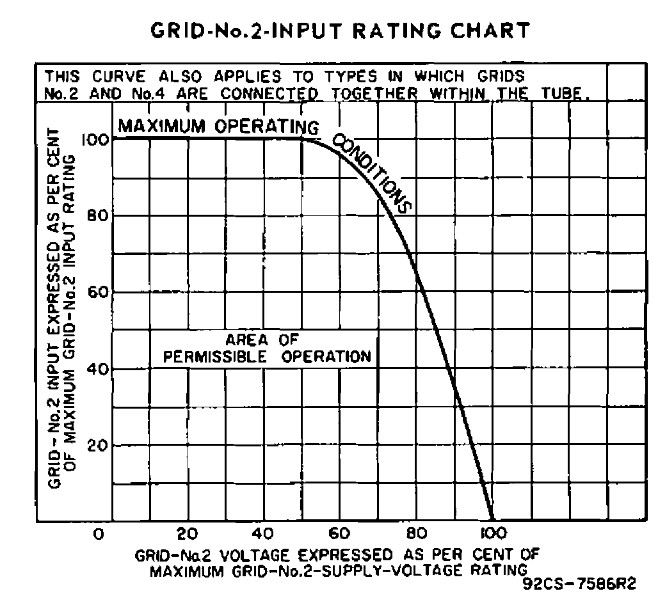

12HG7/12GN7A のプレート損失は 10W であるが、スクリーン損失は電圧によって異なる。 データシートによれば、スクリーン電圧が165V以下なら 1W であるが、それ以上では減少し、330V ではゼロになってしまう。 三結にすることを考えると、プレート電圧を 250V とすれば、330V に対しておよそ 76% で、スクリーン損失を 0.75W 程度確保できる。 プレート+スクリーン損失が 10.75W といっても、小さな MT管に 10W もの損失をまかせると、著しく高温になることが予測されるので、8割として、プレート+スクリーン電流を 32mA 程度にしようと考えた。 出力トランスは、手持ちから Arito’s Audio Labo の DE-10K7W とすれば、出力はおおむね 5W となりよいだろう。

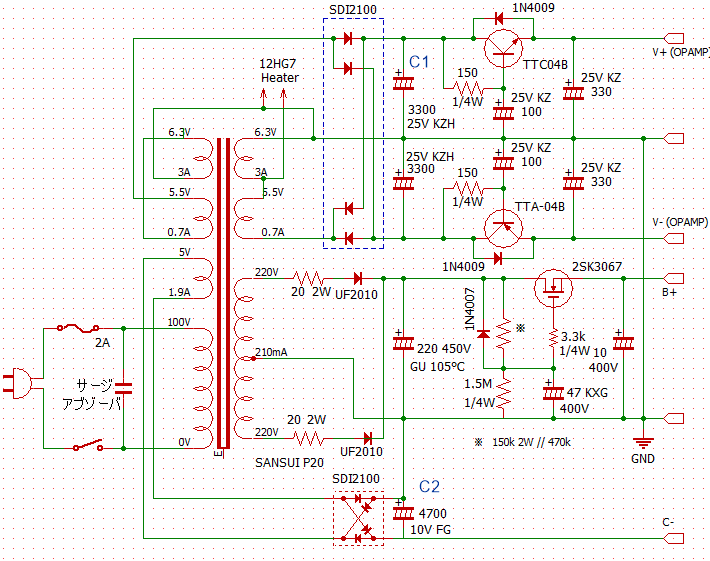

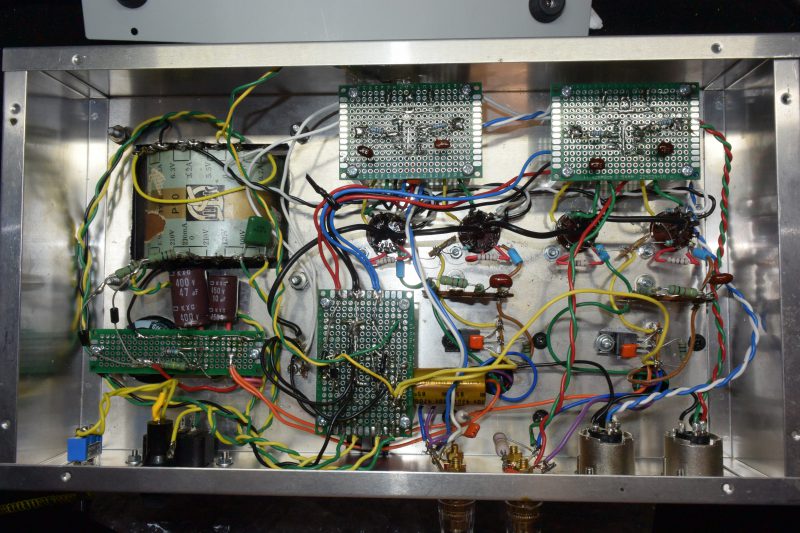

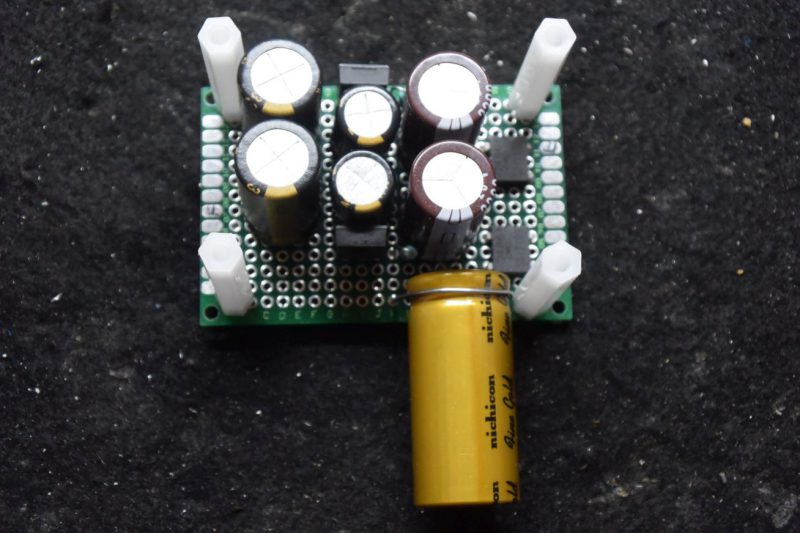

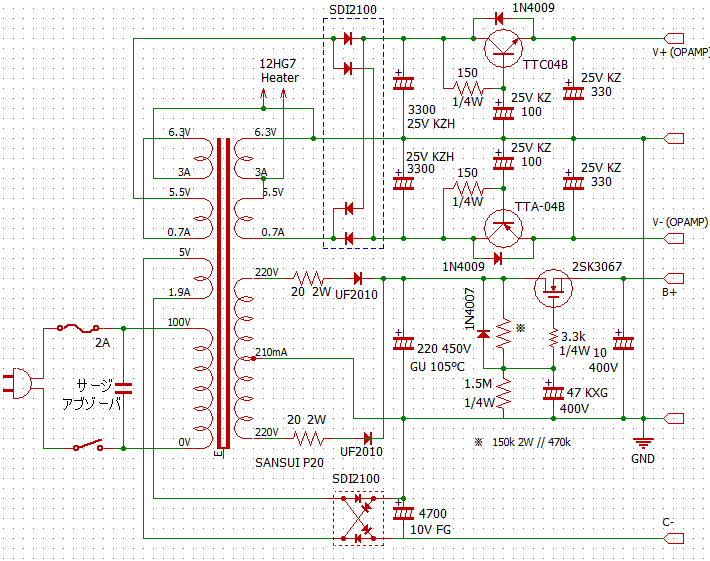

電源トランスは手持ちから、サンスイ P-20 を用いることとした。 このトランスは、210V 210mA なので、実使用時に 270V 程度の直流電圧となるであろう。 ぺるけ式のリップルフィルターで、20V 程度消費させることとして、2.5W を FET に消費させることになる。 この FET はぺるけ師匠が 6AH4GT全段差動アンプで行ったように、ヒートシンクをシャーシ上に浮かせて配置して、効率的に放熱できるようにすればいいだろう。

このトランスは、6.3V 3A、5.5V 0.7A が2回路あり、さらに5V 1.9Aが1回路ある。 5.5V – 6.3V – 6.3V – 5.5V とつなげば、12.6V のヒータ電圧と、オペアンプ用に 11.8V AC 2回路として使え、中点をアースにつなげることができる。 EL821 CasComp 単段差動プッシュプルアンプの解説に、EL821 CasComp 単段差動プッシュプルアンプの解説に、「オペアンプの-側の最大振幅の約半分」とのことなので、AC 11.8V 2回路からなら、十分な駆動電圧が確保できるだろう。 さらに、5V 1.9A を整流してー電源とすれば定電流回路に必要な電圧も確保できる。 なんと素晴らしい。

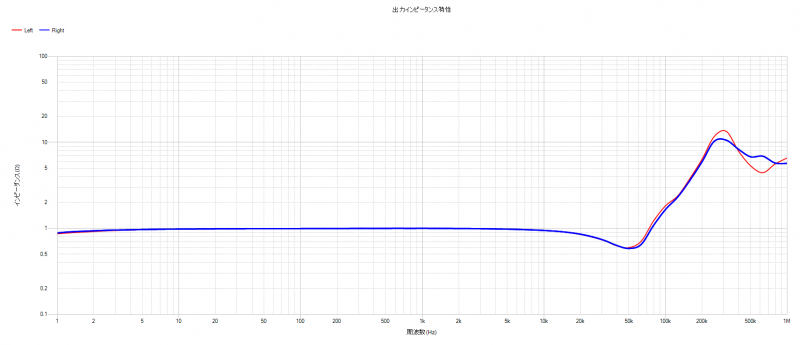

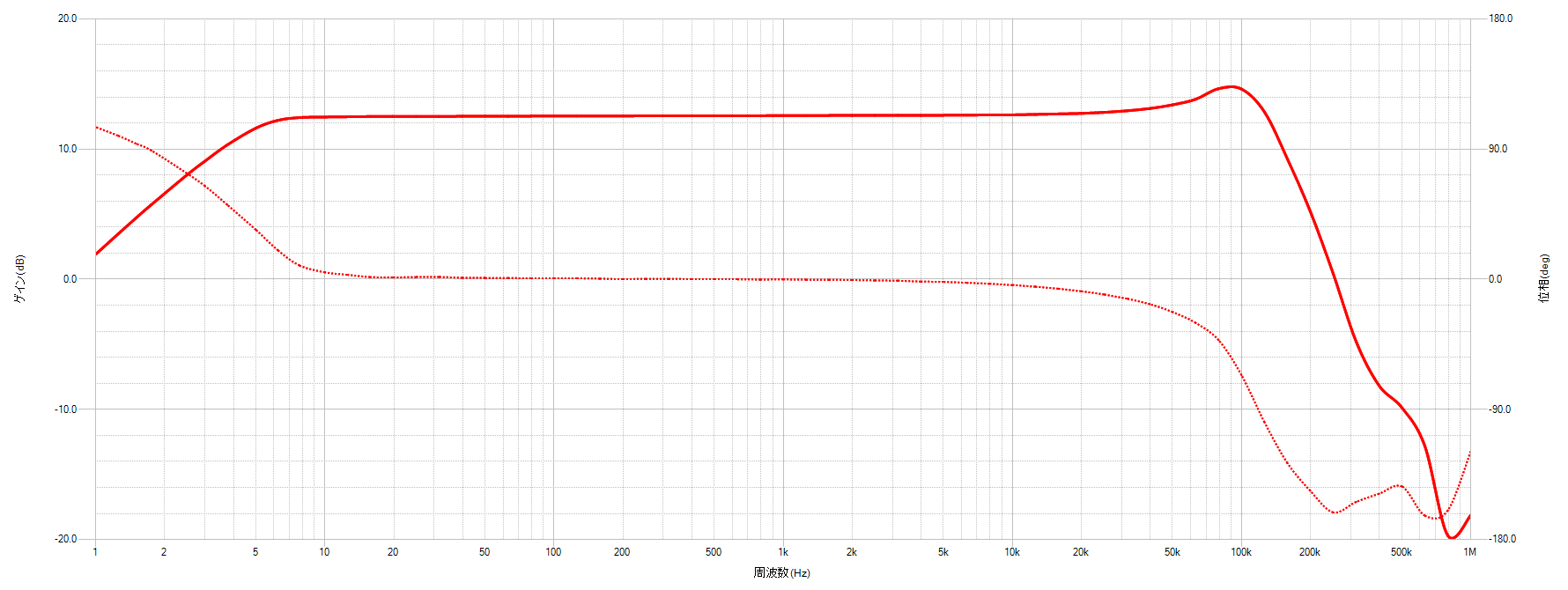

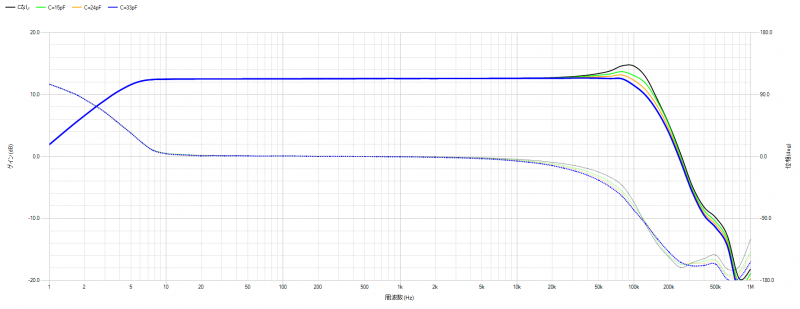

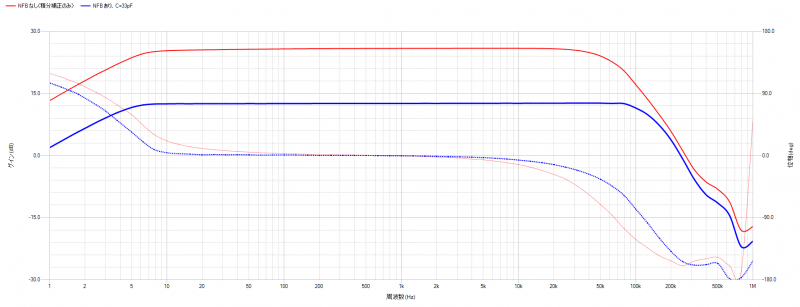

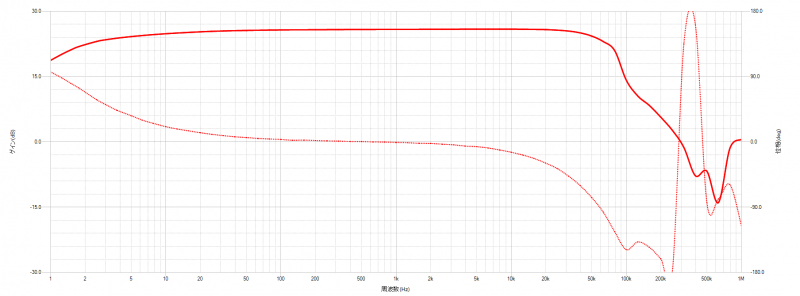

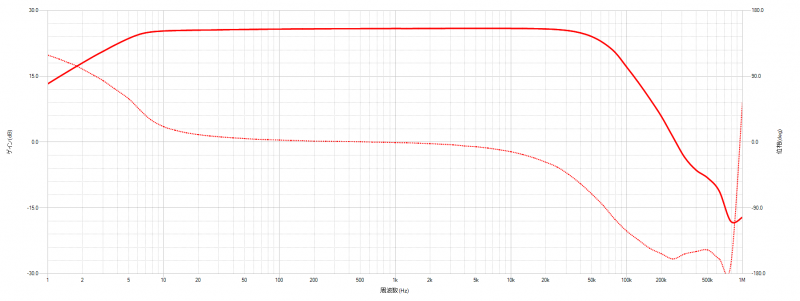

しかしながら、問題がないわけではない。 CasComp 単段差動プッシュプルアンプでは、出力インピータンスが著しく高いため、前川さんの 作例では、安定したNFB をかけるために、狭帯域の特製出力トランスを使用している。 私が使用するトランスは広帯域の出力トランスなので、うまくいくかどうか・・・

to be continued…