困ったときのたかじんさん頼み・・・とお定まりの道を歩んでしまった。 彼のアドバイスは次の点にまとめられる。

※ マイコンは明らかに壊れている

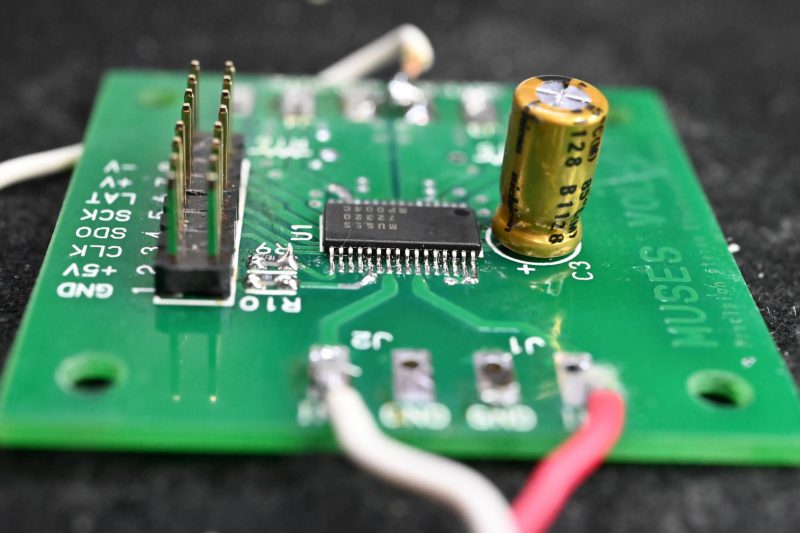

※ MUSES72320 の故障が、マイコンを巻き込んで壊すことがあり得る

※ MUSES72320 は電源が入っていないときの過大入力で壊れることがある(0.1V程度の入力で動作確認を)

※ 半田付けの確認はとにかく入念に

私は、わかりやすいように 2V(rms) の入力をいれて、動作確認をしていた。 どうやら、動作確認のたびに、MUSES72320 を破壊していたらしい。 さらに、MUSES 72320 を壊してしまった結果として、マイコンまで壊してしまったらしい。 マイコンが壊れていると言うことは、それと接続されている、SEL-12 上の SN74HC594 をも壊してしまっている可能性が高い。 マイコンはたかじんさんにお願いして、2個購入させていただいた。 MUSES 72320 は再発注した。 SN74HC594 は DIGIKEY から購入した。

修理にあたって、最小限の構成で動作することの確認から始めた。

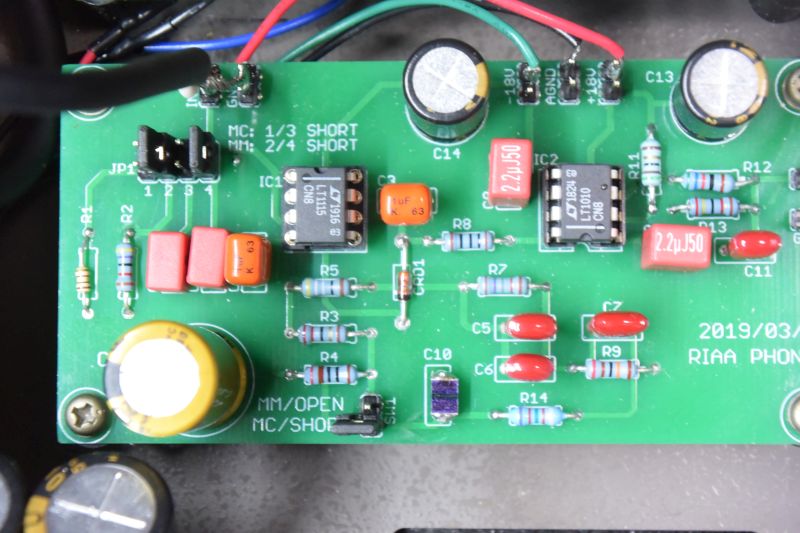

① VOL-12 のみを電源に接続して、新しいマイコン、MUSES 72320 の貼り替えを行って動作確認する。 MUSES 72320 をはがしたら、CRの容量をテスタで確認する。 MUSES 72320 のはんだ付けにあたっては、拡大レンズ下でたかじんさんの手法を忠実に守り、そのうえでミラーレスカメラで等倍撮影可能なレンズにて撮影し、確実なはんだ付けとブリッジがないことを確認する。 動作確認には 0.1V(rms) の入力電圧で行う。

② VOL-12 の動作を確認できたら、同様に VOL-01 の動作確認を行う。

③ SEL-12 については、SC74HC594 を張り替えてから行う。

体力・気力が充実した休日に以上の手順でがんばったところ、VOL-12 ではチップコンデンサの不良が、VOL-01 ではチップ抵抗の不良が見つかり、交換を要した。 MUSES 72320 を張り替えて動作が確認できたときの喜びといったら。

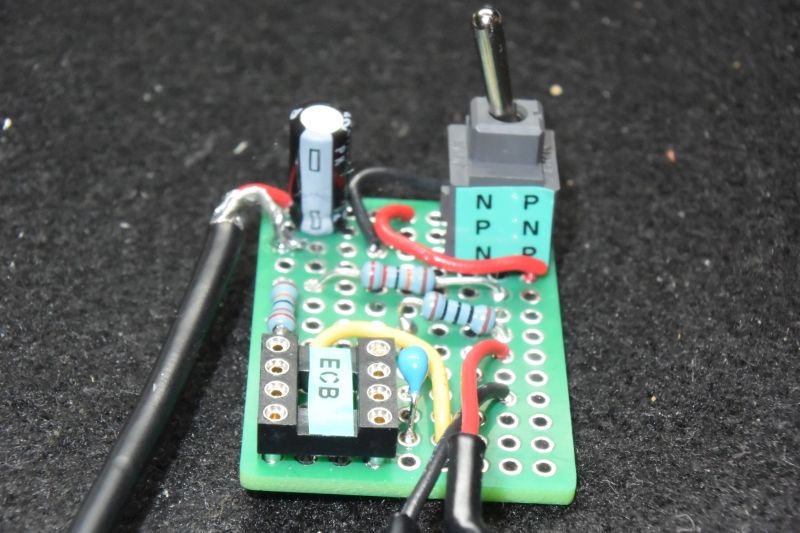

これで万事解決と思いきや、SEL-12 は動作が不確実で、動作したりしなかったりしていた。 動作していないときには、リレーに電圧がかかっていなかったので、駆動トランジスタが不良になりかかっていると判断して、全てのトランジスタを交換した。 これで無事解決と思ったら、リレーがひとつ動作しなくなっていた。 はんだ吸い取り器で、リレーを除去しようとしたが除去できず、やむを得ず、リレーの方を破壊して交換した。 なかなか破壊できず、基板を壊しそうになって、冷や汗をかいた。

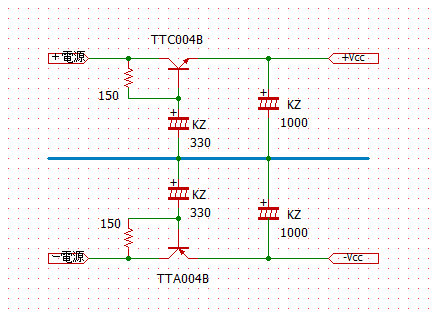

かくして、バランス型プリアンプは無事に復旧した。 復旧にはおよそ2か月を要した。 あとは、VFA-01 の復旧だが、これはトランジスタの BE電圧をみれば、壊れたトランジスタがわかるはずだから容易であろうと・・・

to be continued…