最近、一番利用している音楽ソースは、Amazon Music Unlimited である。 何より手軽である。 まるで、LPレコードから、CD に移行したときと同じだ。

ところが、Amazon Music Unlimited を聴くには、ちょっとした儀式がいる。 Windows PC からだと、排他モードで聴くことと、曲にあわせてサンプルレートとビット数を変更する必要がある。 さもないと、ビットパーフェクトでは聴けない。 ちょっと面倒な儀式だ。

もうひとつ問題があって、ノートPC の更新が必要なことだ。 ThinkPAD X201 と X260 に Tiny11 をインストールしてなんとか使用しているが、いずれは新調する必要がある。ノートPCの更新を考えていたが、ふと、Denon HEOS Link のことを思い出した。 きっかけは、AV Watch の「デノン&マランツ「HEOSアプリ」がUI刷新。音楽再生・検索がより便利に」という記事だ。 単身赴任先で Denon の AVアンプを使用していたが、HEOS 対応機種でなかったので、HEOS Link の購入を一時考えていたのだ。

HEOS を使えば、ビットパーフェクトで Amazon Music Unlimited を聴取できる。 現在では、このような機械として、Blusound Node や WiiM Pro & Pro Plus などもある。SILENTANGEL M1T のように聴けなくなった商品もあることから、やはり大手が安全と考えて、まずHEOS Link を手に入れることにした。 ところが、日本では既に販売終了の状態。 中古がでてくるのをずっと待った。

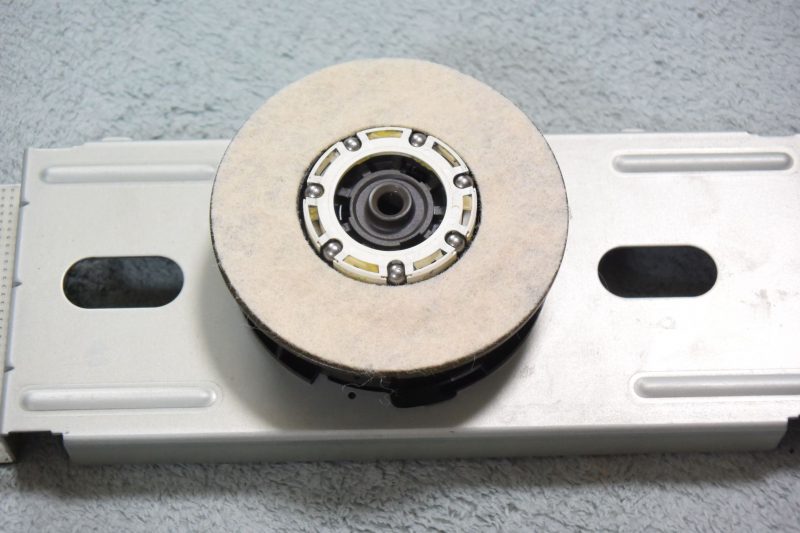

ヤフオクで2万円強で手には入った。 筐体はおよそ 15cm角で高さはその半分。 重さは 1.3kg だが、持つとずっしり重い。 取扱説明書通りにセットアップしていき、DNLA 経由での再生ができたが、なぜか肝心の Amazon Music Unlimited の登録メールアドレスとパスワードをいれても、Amazon Music Unlimited の契約がなされていないというメッセージが英語で出てくる。 数時間迷ったあげく、同じメールアドレスで、amazon.com にもアクセスできるようにしていることに気がついた。 amazon.com の登録メールアドレスを変更して、再セットアップしたところ、無事に使えるようになりましたとさ。

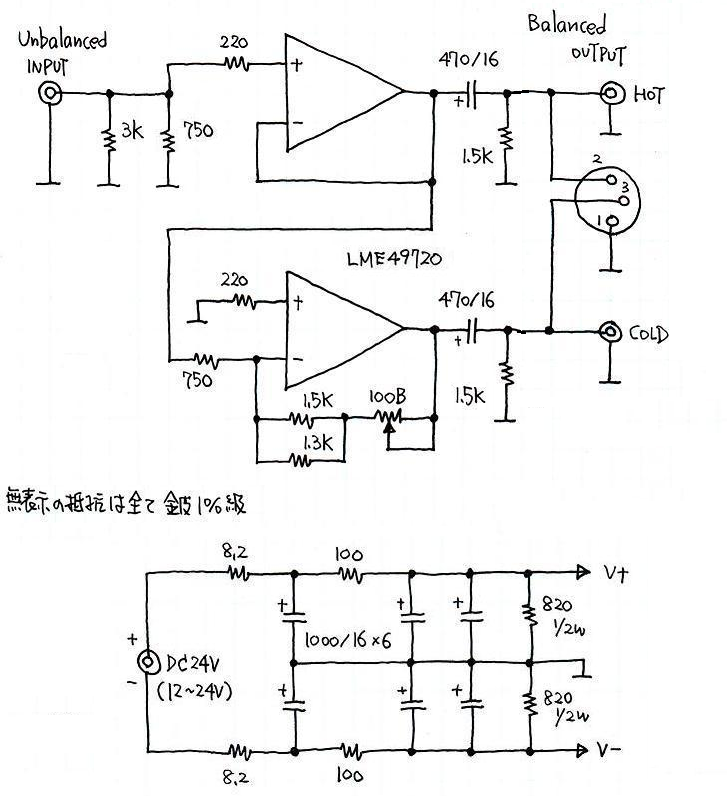

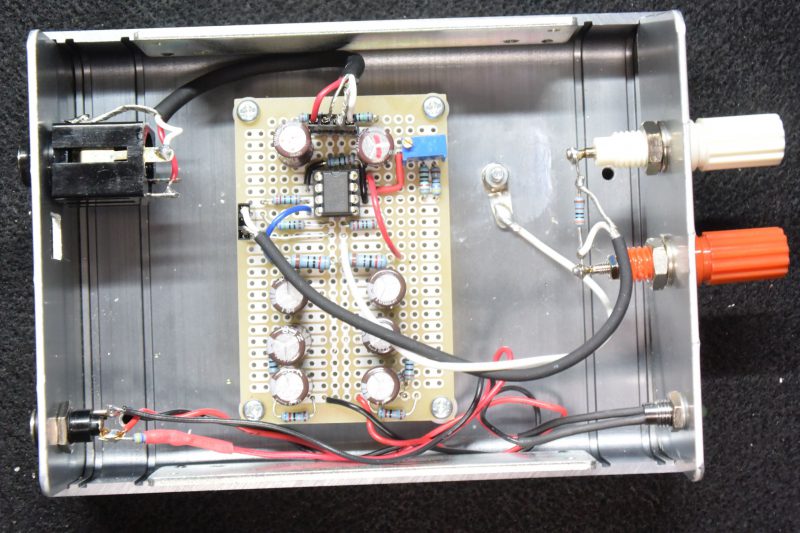

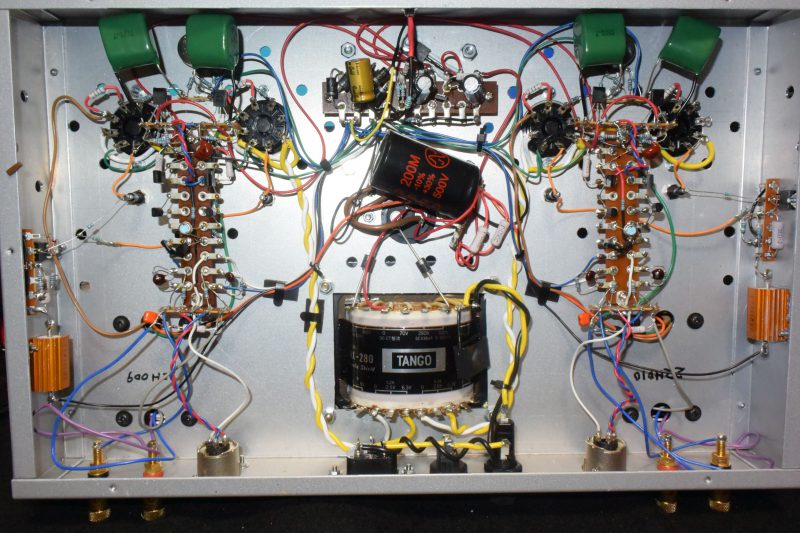

上の写真は自宅であるが、単身赴任先でも利用している。 こちらでは、アナログ出力を ClassAAヘッドホンアンプ で利用しているが、アナログ出力の品質もなかなかよい。 欠点をいえば、反応がやや鈍いことであろうか。