フルバランス・フルディスクリートアンプの左チャンネルが、バランス型プリアンプの改良で故障 してしまった。 この故障は、フラットアンプの±電源のうち、+電源が供給されなかったために、出力にDCが出力されたためと思われる。 幸いにして、スピーカーは、保護回路基板のPRT-01 によって、影響を受けなかった。

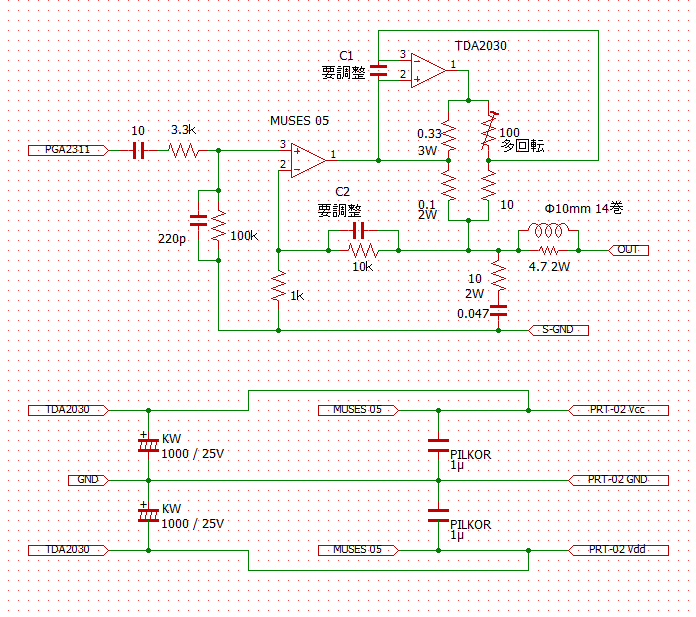

この原因は、フラットアンプ NBBA-1 の出力のコンデンサをフィルムコンデンサと電解コンデンサを並列接続しており、逆電圧がかかったことが理由として考えられる。 ある機械の故障が他の機械の故障につながるというのは許容できないと私は考える。 よって、このような形式になっていた Blue Snow DAC 、バランス型プリアンプの NBBA-1 の出力から電解コンデンサを除去することとした。 電解コンデンサの除去によっても、低域のカットオフ周波数が 1Hz 以下になることを確認した。 音質的な変化としては、低域の余裕度が犠牲になると思われたが、私の環境では、高域の変化のほうが圧倒的に大きかった。 高域の雑味が取れた感じというのが一番の変化であった。 ただし、我が家はメインシステムが、左右別サブウーファ付き という点が一般的ではないので、他の環境では別の結果となるかもしれない。

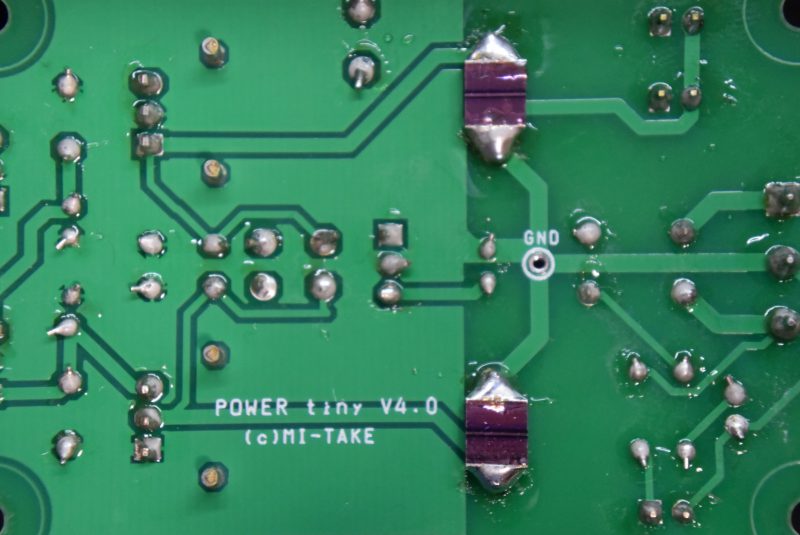

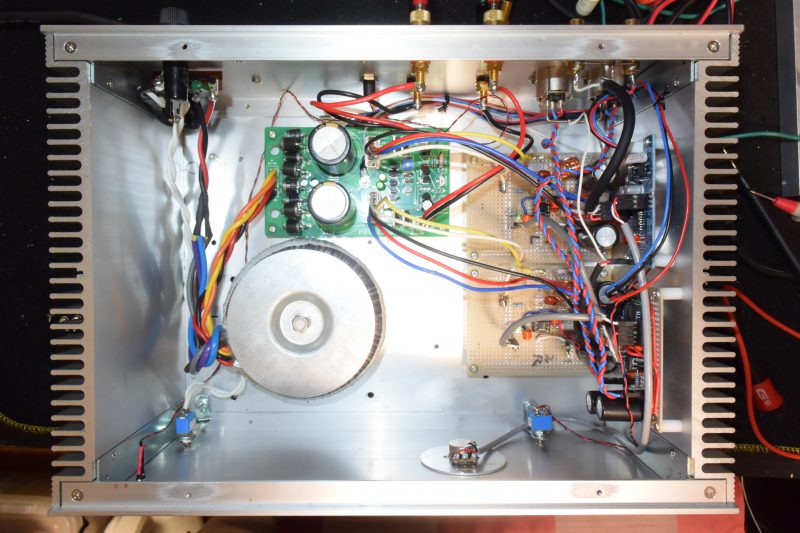

さて、フルバランス・フルディスクリートアンプの修理の方だが、VFA-01 の BTL 構成であり、片チャンネルがバイアス電流を上げられず、オフセット電圧を調整できなくなっていた。 実験用トラッキング電源で、±12V を供給し、各トランジスタのBE電圧が 0.6V になっていないトランジスタは壊れていると考え、交換することで修理が完成するだろうと考えた。

最初に見つかったのは、終段の 2SA1186 の故障であったため、その3段ダーリントントランジスタを全て交換した。 ところが、相変わらずオフセット電圧の調整が極めて不安定のままだ。 出力は、-10V からほんの少し回しただけで、+1.7V 程度となり、その後ゆっくりと +1.4V ていどまで低下する。 右に完全に回すと+4V程度になる。 DC Offset が +1.5V 程度であれば、バイアス調整が可能になる。

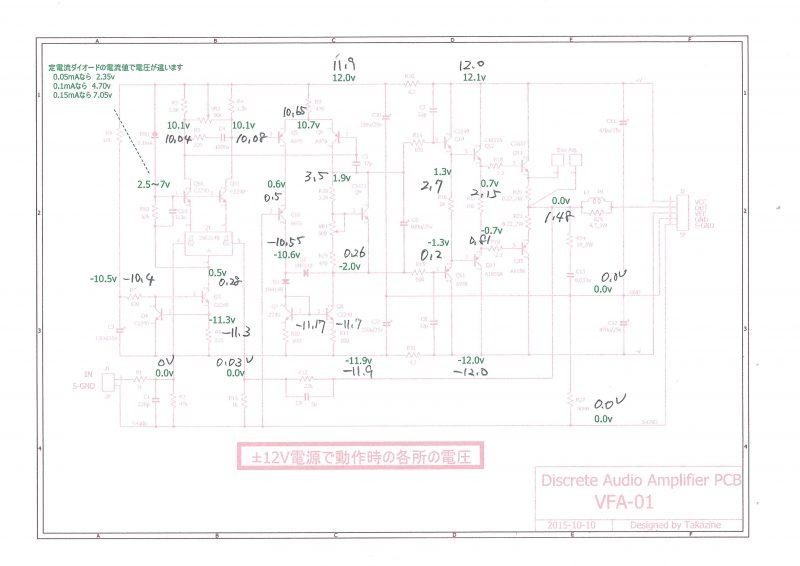

たかじんさんによる ±12V 電源 での動作時の各所の電圧 を参考にして故障した実機の電圧は下記の通り。

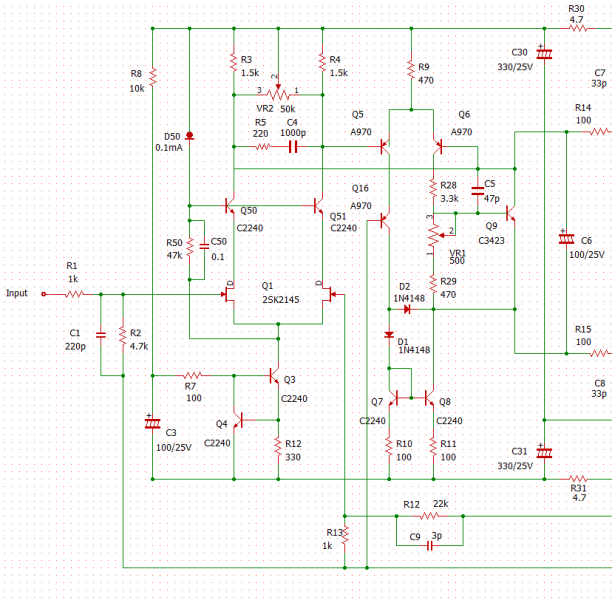

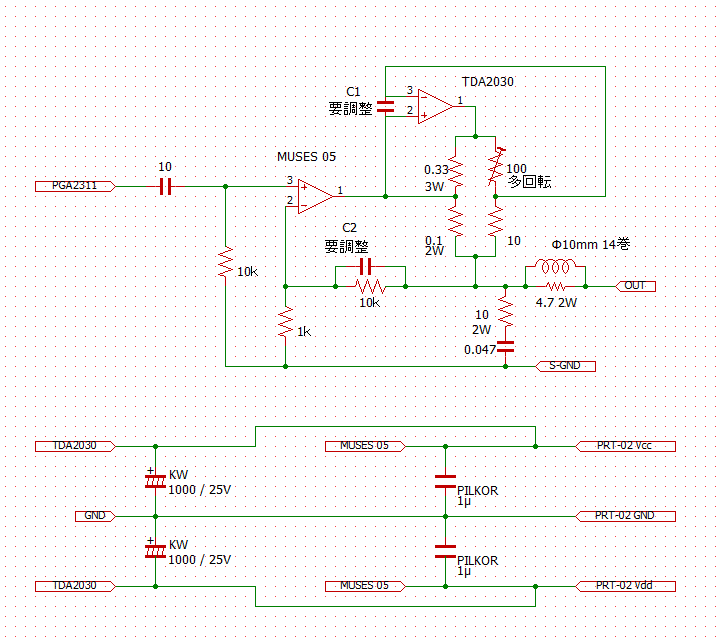

クリックで拡大 : ただし、初段は 2SK170 である これをみると、差動2段目があやしいかもしれないと考え、電流負荷も含めて全て交換するも、全く変化がなかった。 DC入力された、FET(2SK170)の故障を考えて、こちらも交換したが、変化がなかった。 念のために、電源を入れずに、全ての抵抗を確認したが、これまた異常がなかった。 交換していないのは、2SC2837 の3段ダーリントンのみとなってしまったので、だめもとで交換したが、これまた変化がなかった。

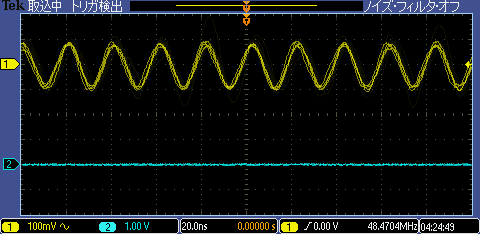

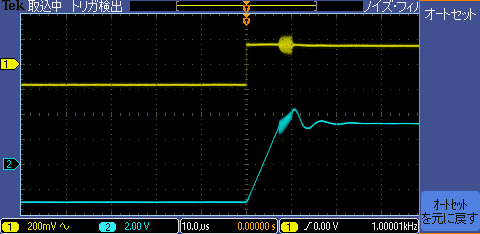

オシロであたってみると、オフセット電圧がマイナスのときには、40MHz 帯で発振していた(下図)。 オフセット電圧ガプラスになると、1MHz 帯での発振に変わる。

こうなると、初段の出力間のCR(下図の C4, R5)、2段目のベースに接続されたC(C5)を丸ピンソケットにして、各種の値を差し込んで試みてみたが、一向に改善されない。

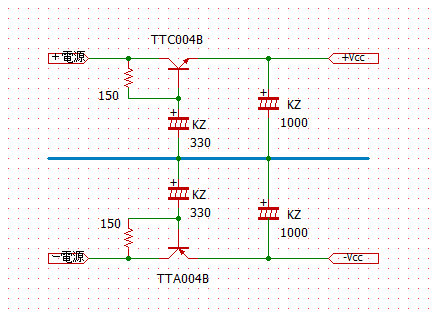

たかじんさんに相談してみると、3段ダーリントンのベースのコンデンサ(C7, C8)の増量や、ベースにいれた抵抗の増加も考慮してはとのことであったが、C7, C8 を1000pF 程度まで増加しても,発振の状況は変わらなかった。 調整のしすぎで、半固定抵抗が不安定になってしまい、これも交換した。

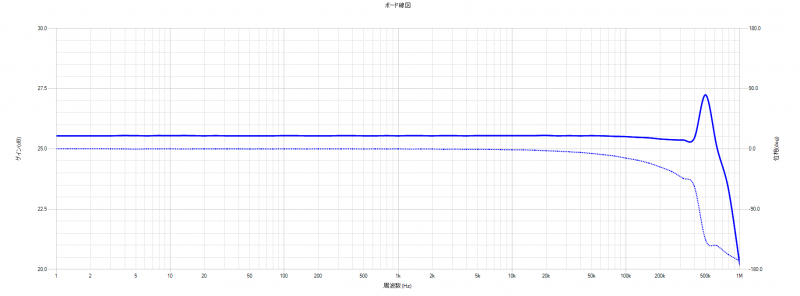

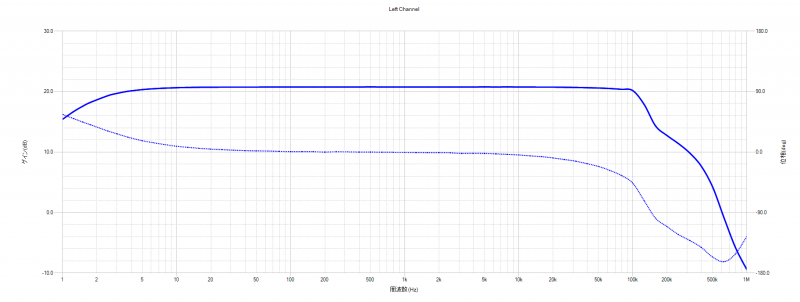

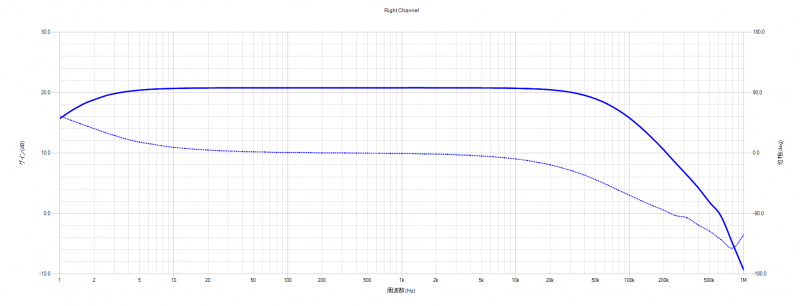

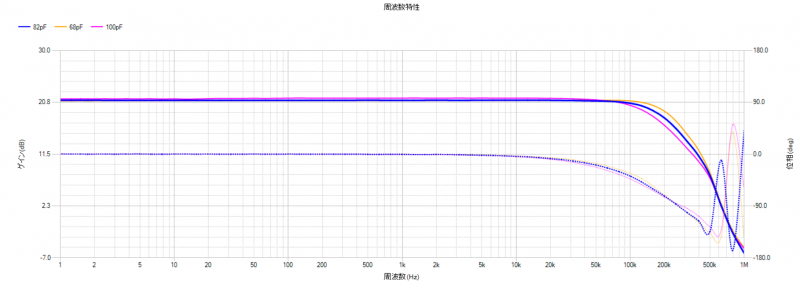

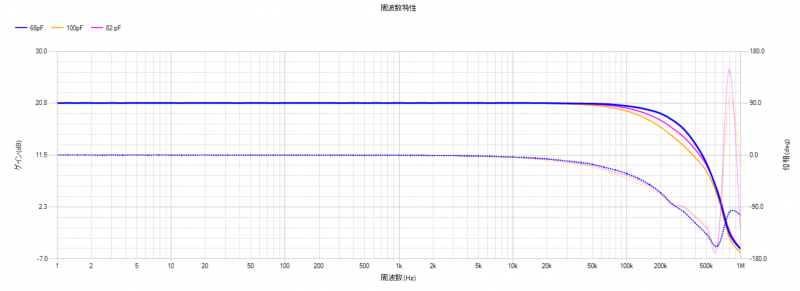

(クリックで拡大) かくして、困ってしまった私だが、たかじんさんも新作の VFA-34 では発振 で苦労なさっていた。 この記事のコメントで、ボード線図の測定が提案されており、私もやってみた。

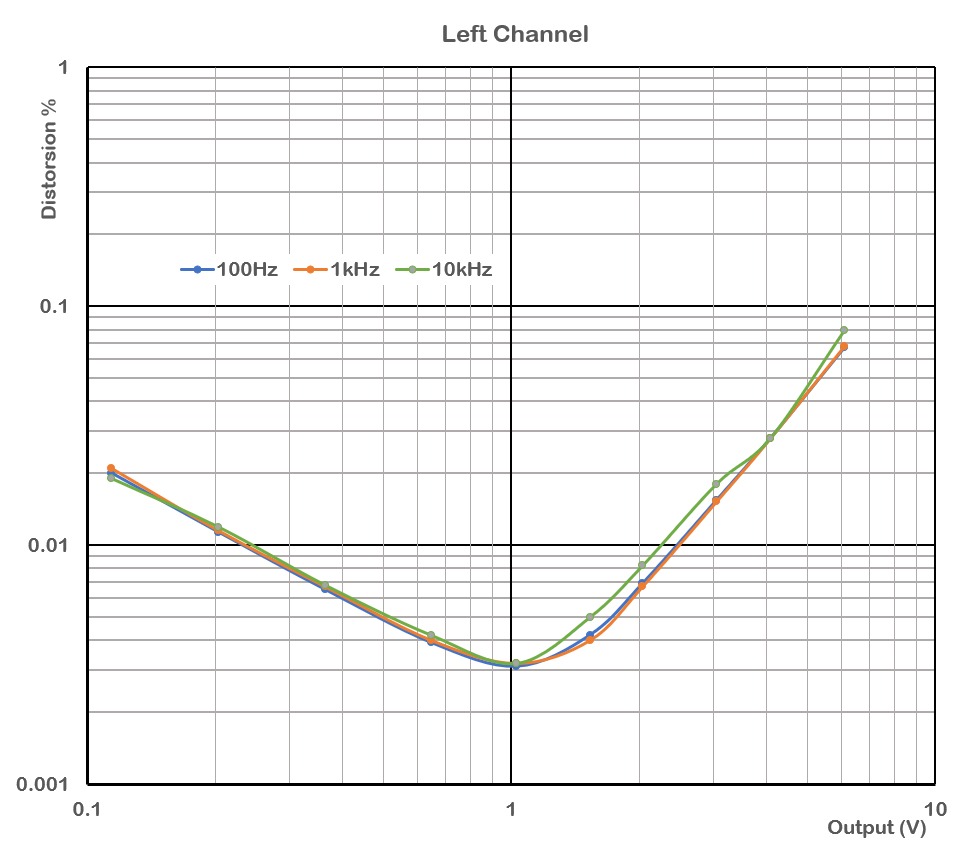

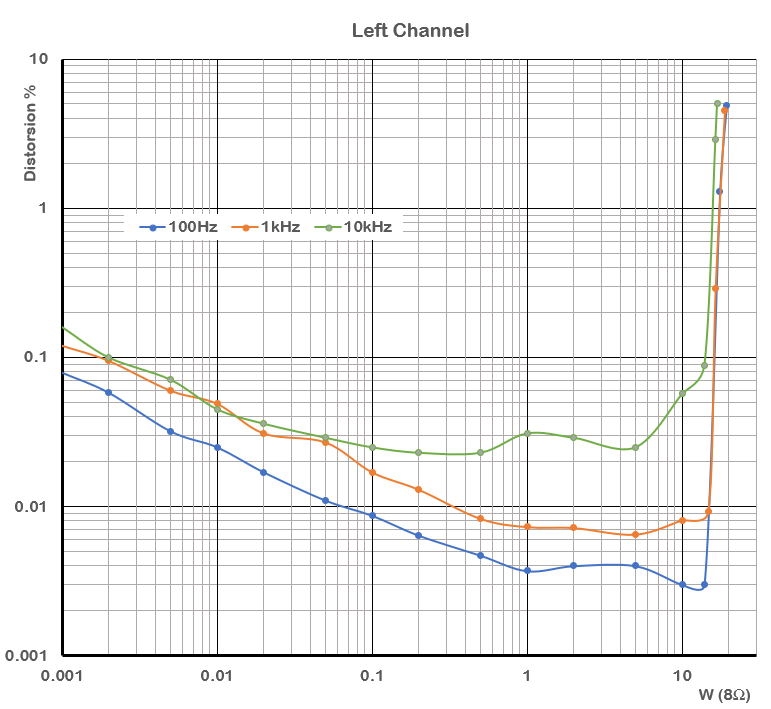

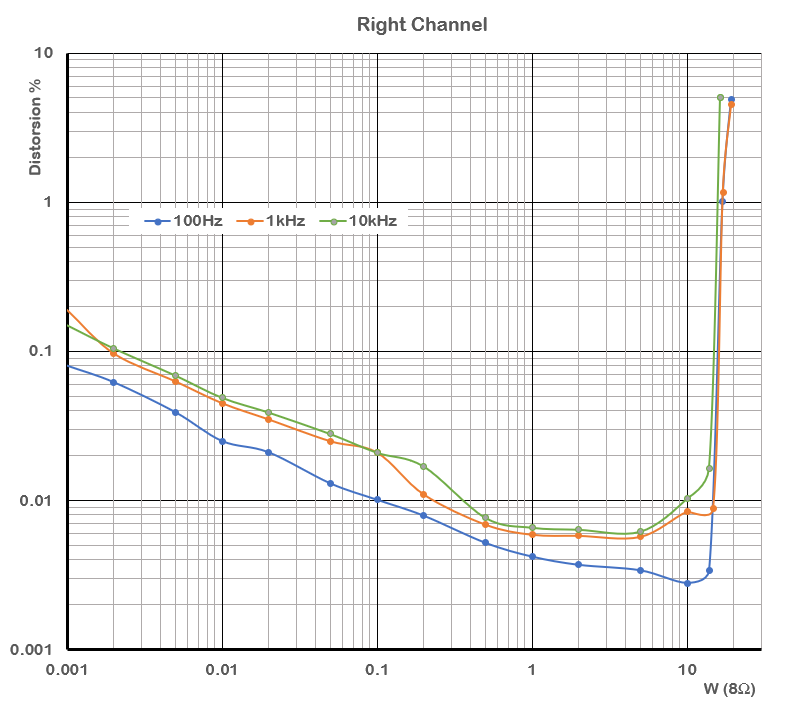

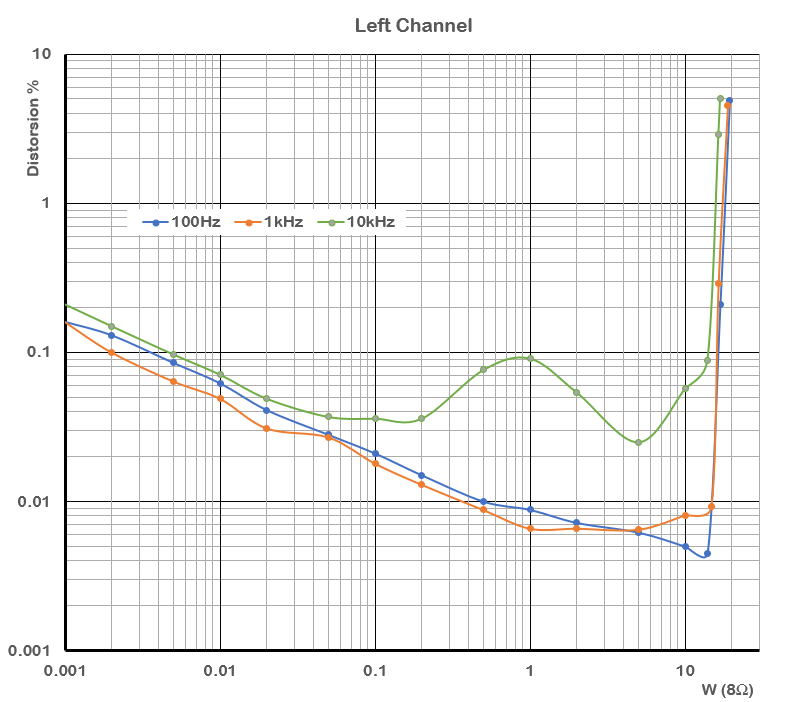

クリックで拡大 驚くなかれ、400kHz に急峻なピークがある。 このようなピークは、NFBループのコンデンサで解決すべきと考え、たかじんさんの推奨の 3pF から、6.8pF に増量したところ、このピークは消え、オフセット電圧の調整、バイアス電流の調整もきくようになった。 一番よかったのは、R5=100Ω / C4=1000pF であった。 念のために、ひずみ率特性を測定し、従前と変わらないことを確認した。

フルバランス・フルディスクリートアンプの修理での教訓は、基本に忠実であれということにつきる。 トランジスタアンプの場合、自分で設計する技量がないので、回路の理解が十分ではないこともあって、わからない/予想外となると、たかじんさんに安易に質問してしまう悪い習慣がついているようだ。 ぺるけ師匠の「Tips &トラブルシューティング・ブック」にある「手を動かす前に頭を使え」である。 今回は、問題がない部品をたくさん交換してしまった。 交換してしまったトランジスタは、HFE 測定後に再利用したい。

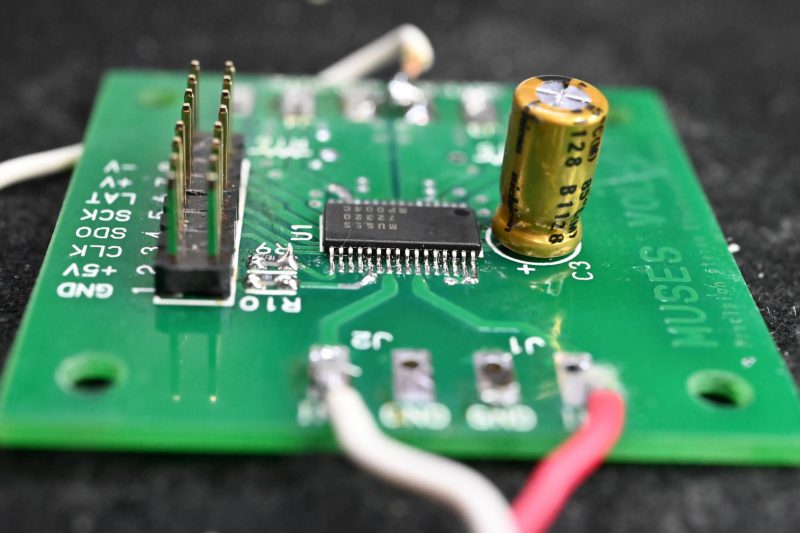

追伸: 本来の予定では、NNBA-1 の換装 した後に、Panasonic Audio Analyzer VP-7723A を購入したので、安定した測定が可能になった報告で終えるつもりだった・・・