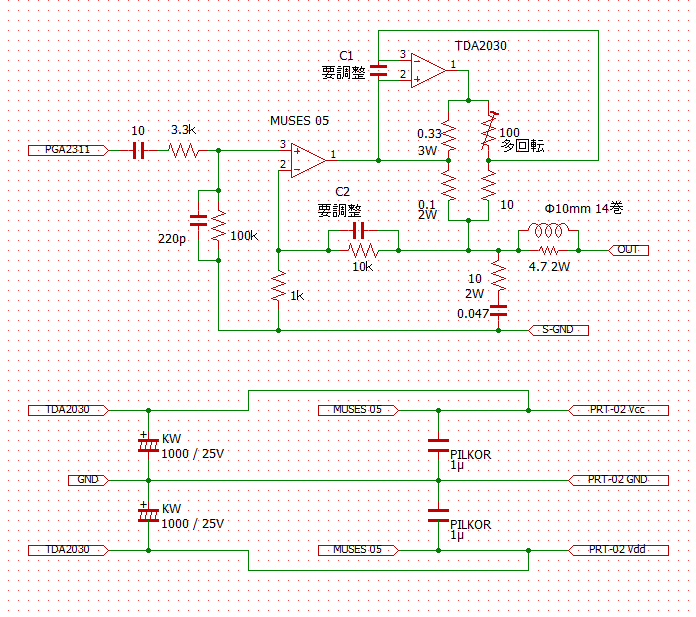

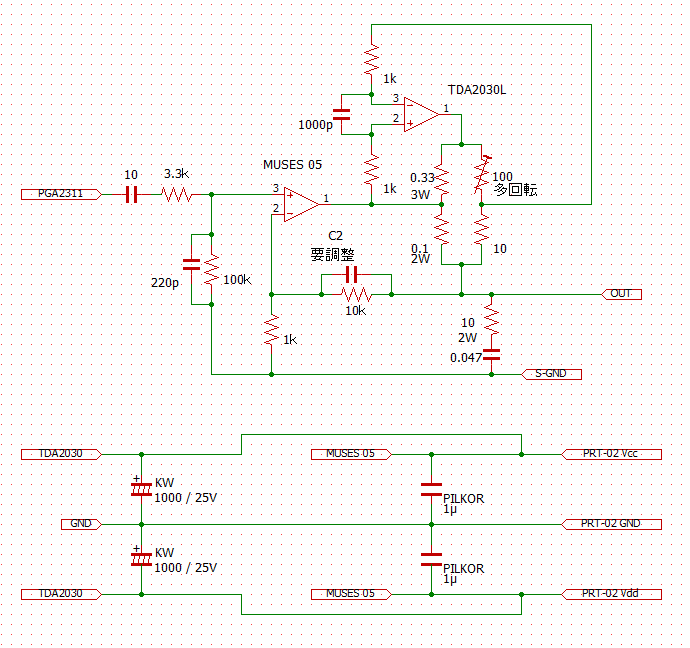

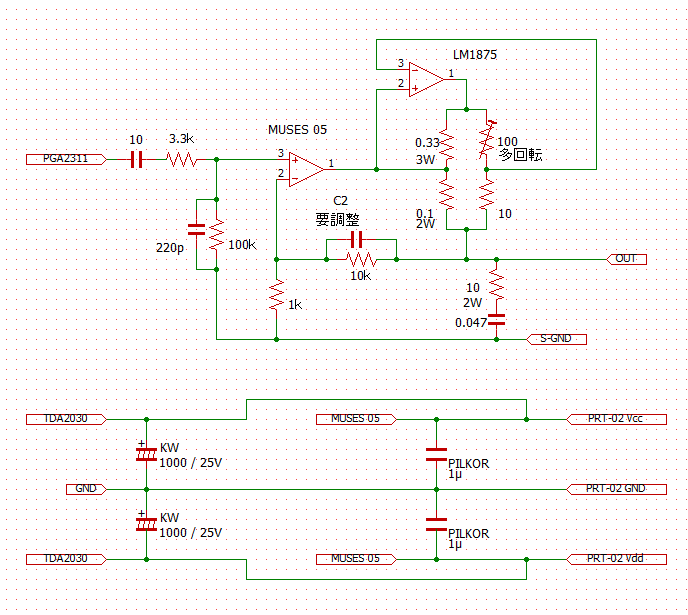

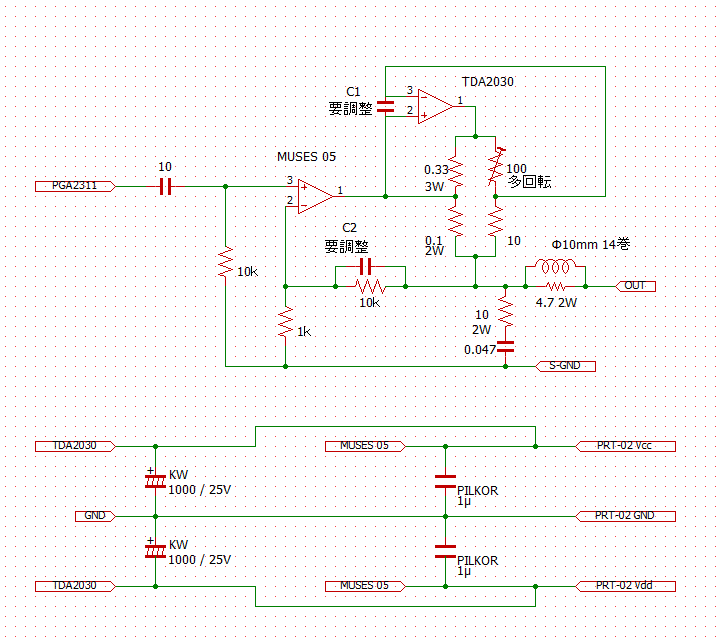

Gain 20dB のときの音が良かったことをたよりに、NFB抵抗を元に戻すことにした。 下図のNFB抵抗 10kΩ のところである。 あきらめた編では、NFB抵抗が22kΩになっていた。

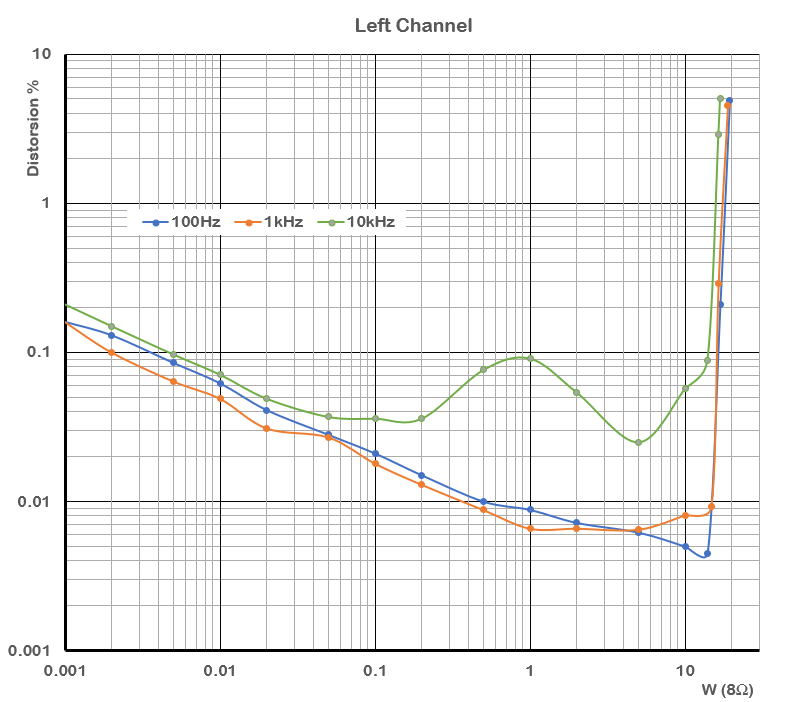

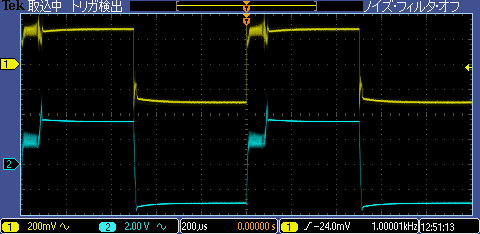

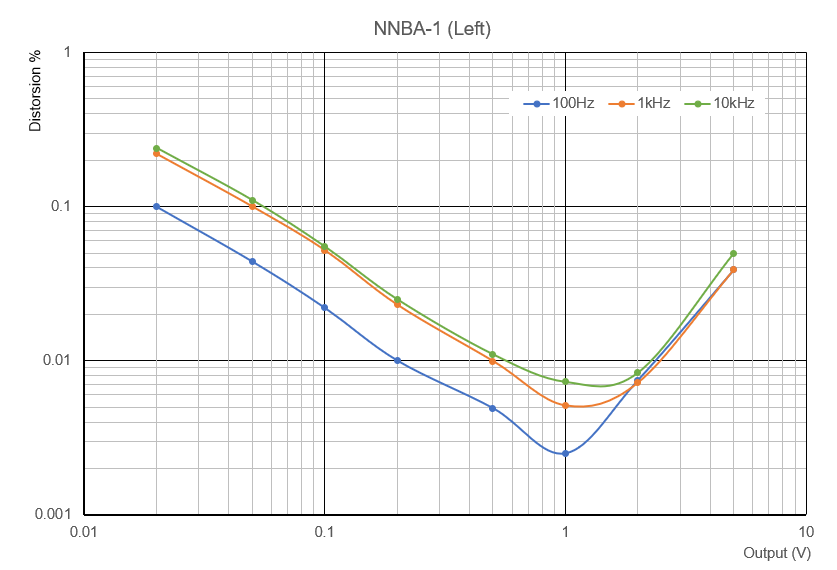

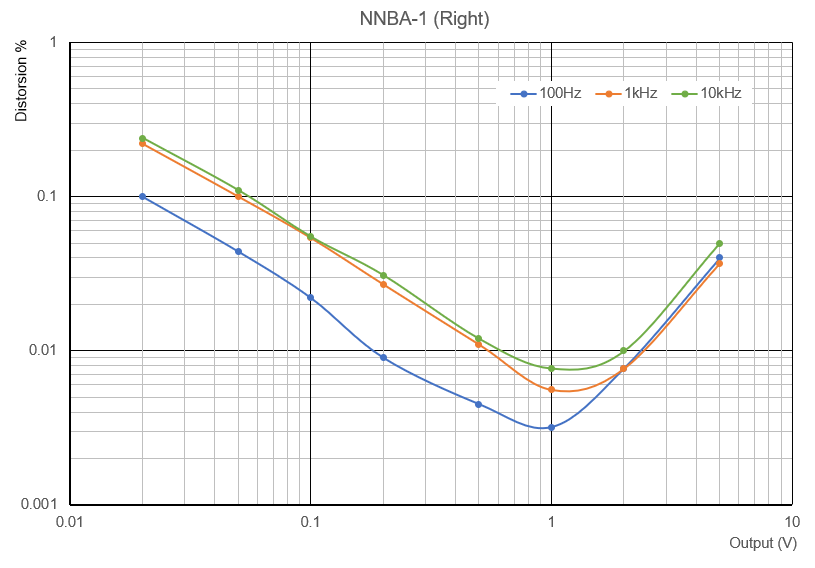

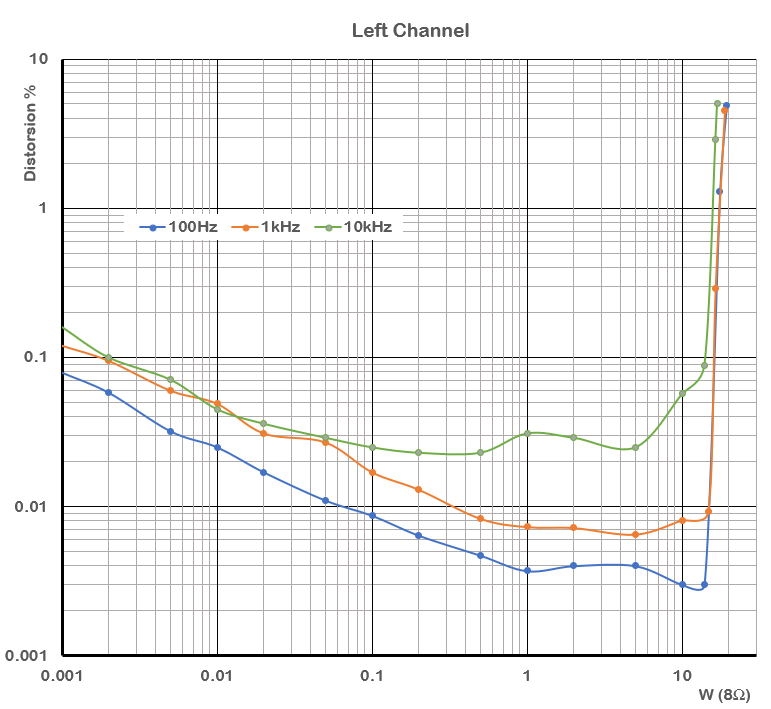

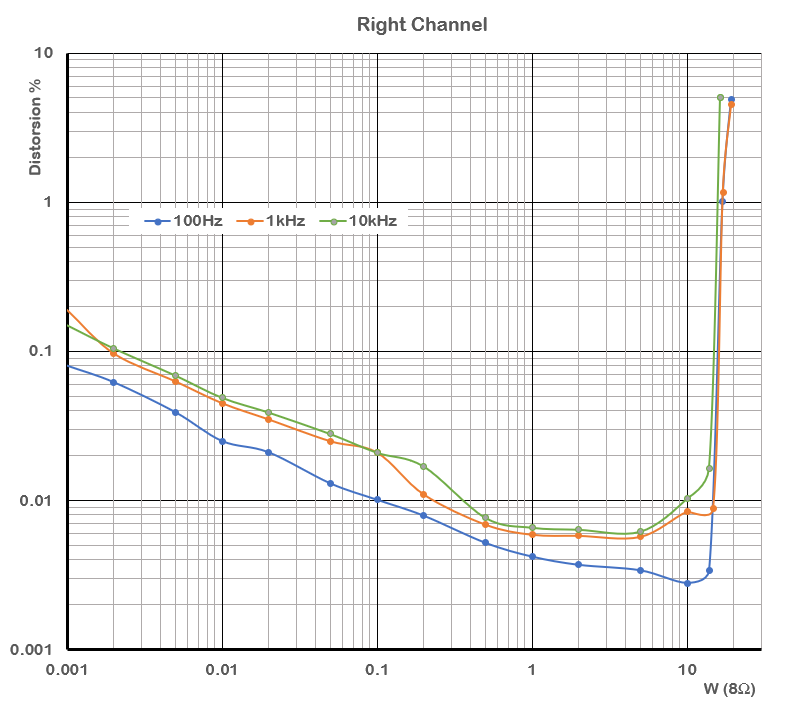

左チャンネルでは、C1 = 2200pF, C2 = 82pF、右チャンネルでは、C1 = 4700pF, C2 = 220pF にて下記の雑音ひずみ率特性である。 左チャンネルでは あきらめた編 のひずみ率特性の名残のように 10kHz で 1W 付近のひずみ率が増加している。 右チャンネルでは、このような特性は認められていない。 これだけを見ると、右チャンネルのほうが優秀に見えるが、右チャンネルは最大出力の時に DC漏れが増加することがわかっており、痛しかゆしである。 とはいっても、実際に使用している 3W 程度までは、0.05V 未満であるので、これ以上追わないことにした。 最大出力は左右とも、雑音ひずみ率 5% であると、どの周波数でも、16W (8Ω)である。 ちなみに、4Ωでは、25W程度となるので、出力を増大させるという目的は達成したと言えよう。

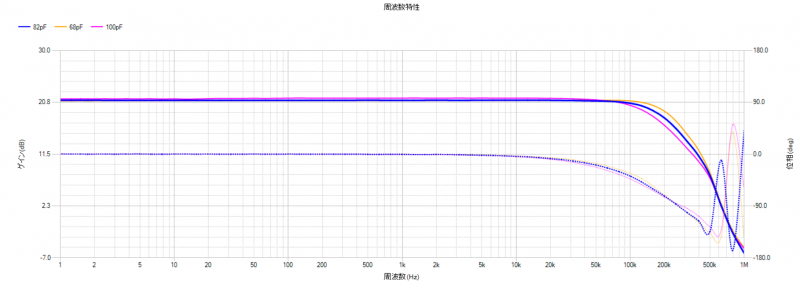

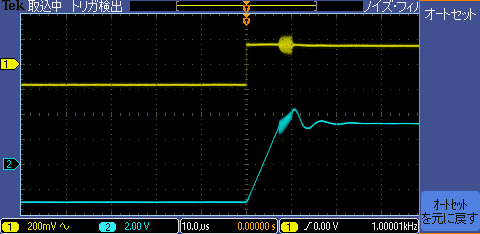

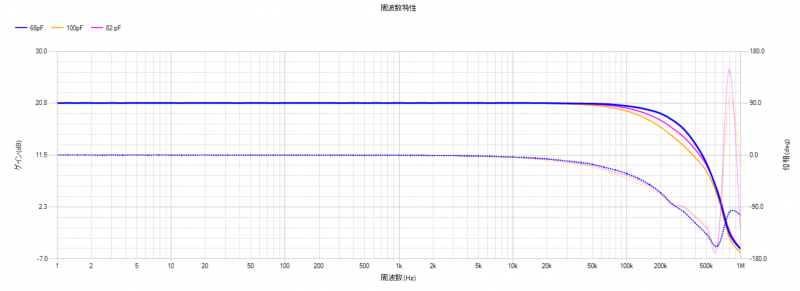

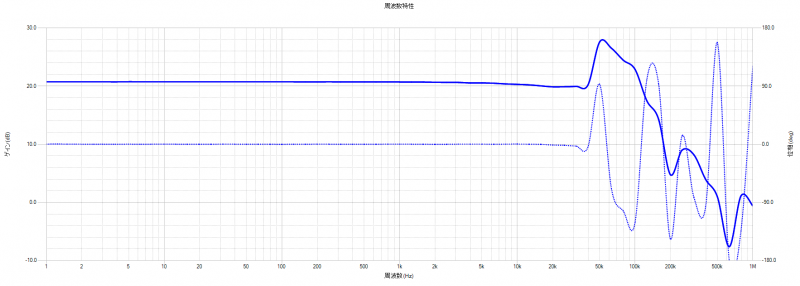

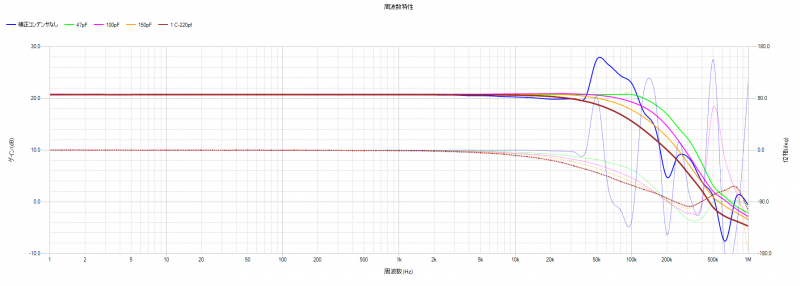

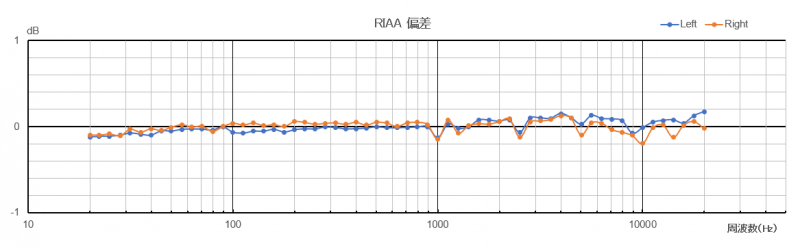

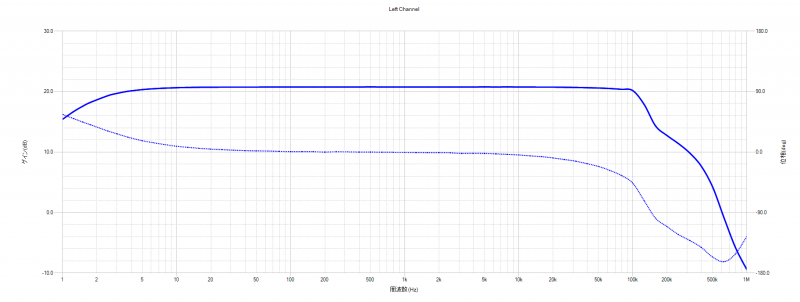

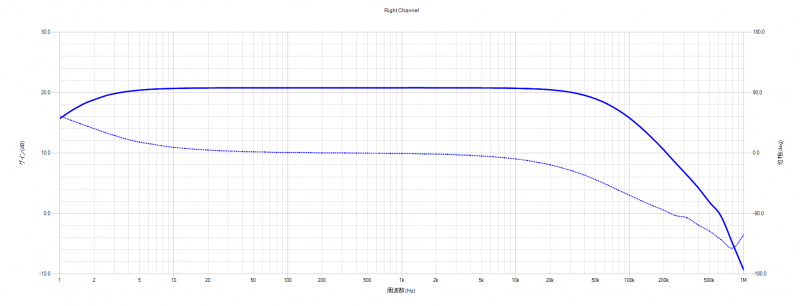

周波数特性は上図に示した。 左右でけっこうフラット部分が異なるが、C2 を増減させると、よくわからないピークやディップが、200kHz 以上の部分ででてくる。 この特性で精いっぱいといったところだ。 残留雑音は、左で 0.09mV、右で 0.12mV (いずれも、GwINSTEK GDM-8261A直読)であった。 ダンピングファクタは、ON-OFF 法で、20以上と思われる。

試聴では、やっと安心して聴ける音質である。 MUSES 05 らしく、ソリッドな低音と華麗に散乱する高音といったところだろうか。 Victor SX700 を Class AA ヘッドホンアンプ で鳴らすと、きれいだけれど非力さを感じるが、こちらでは力強さを感じる。 リファレンスに示してピアノのキータッチの差は楽々表現してくれるので、よいアンプだと思う。

しかしながら、特性を見ても、また再現性という観点からも、このアンプの作成は全くお勧めできない。 今回の作成過程で、TDA2030L を5個以上壊してしまった。 トラッキング式定電圧電源 TEXIO GwINSTEK GPS-2303 を使って電流リミッターを働かせながら、基板作成を行って、このありさまである。

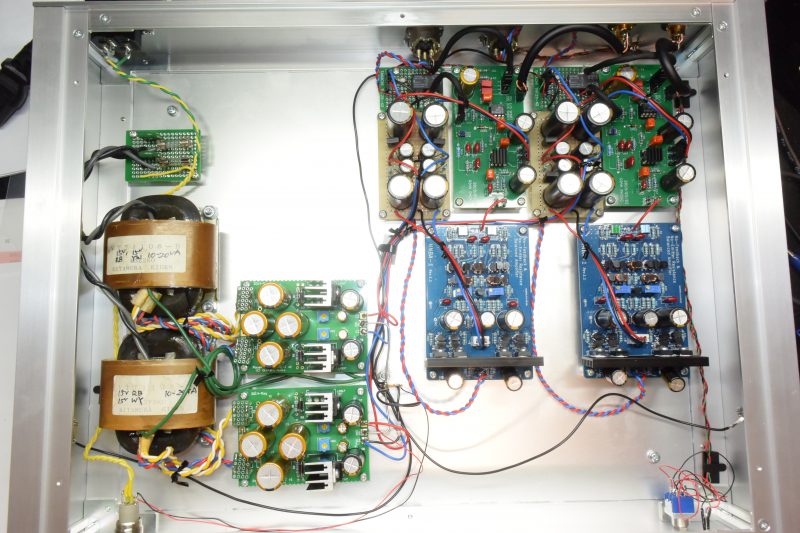

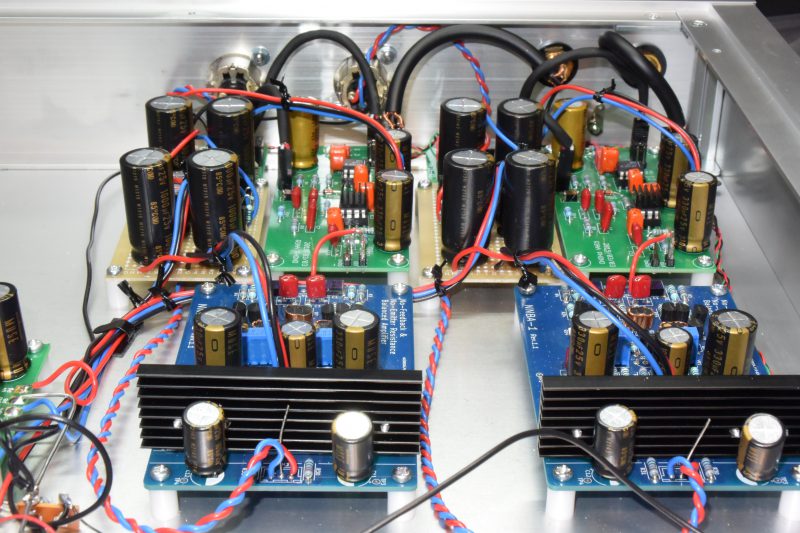

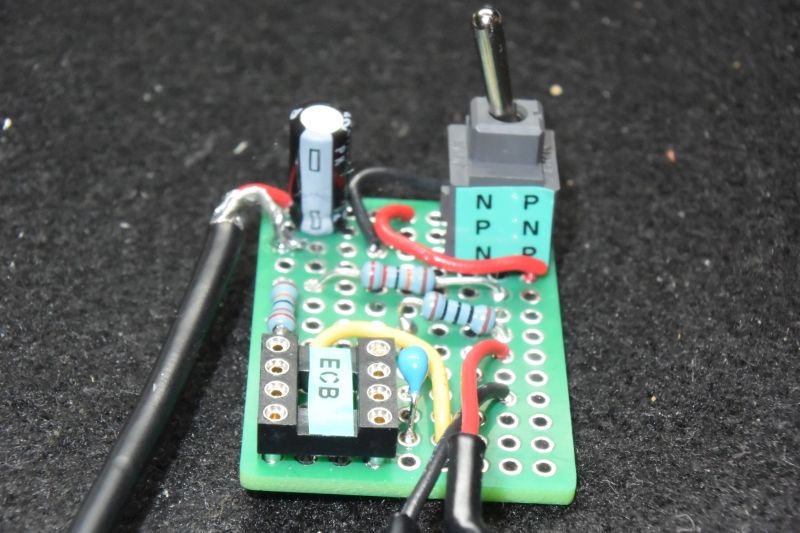

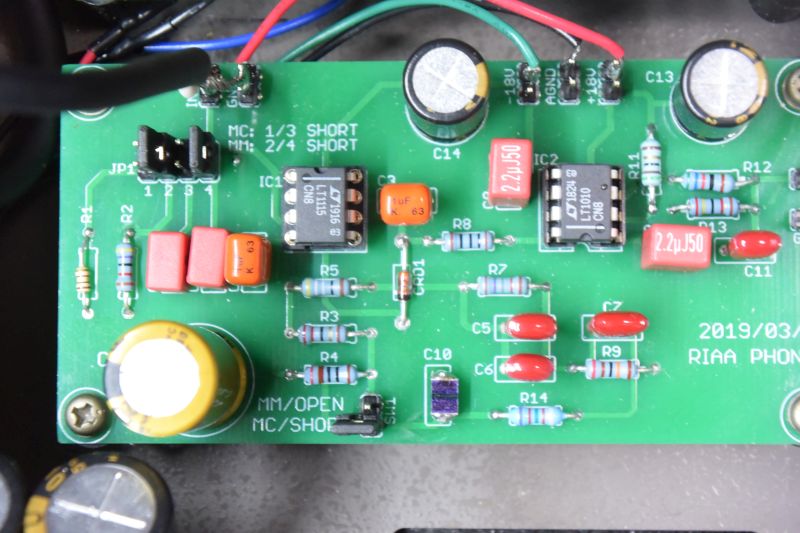

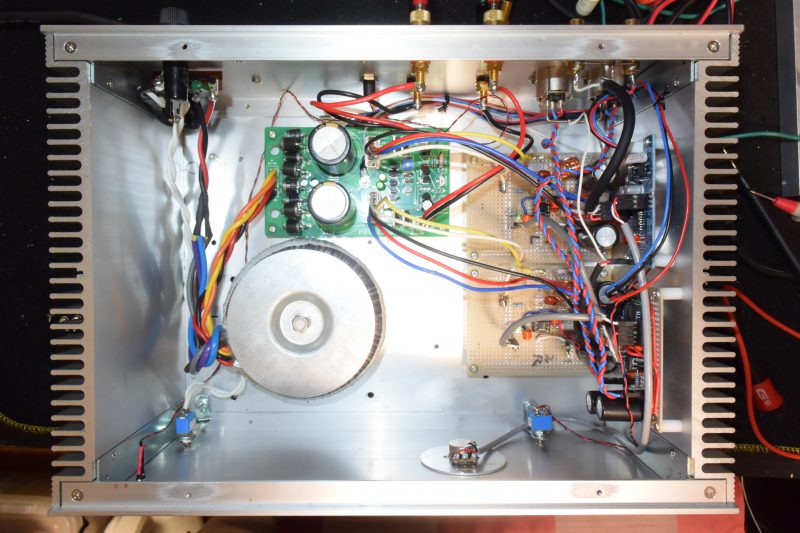

はらわたを上に示した。 トロイダルトランスの上には、たかじんさんの PRT-02 基板、右の側面に たかじんさんのPGA2311ボリュームと Balanced-Unbalanced 変換基板がある。 この Balanced-Unbalanced 変換も悩ましいところだ。 なぜなら、Balanced-Unbalanced 変換に用いるオペアンプの音質が、大きく影響してしまうからだ。

本機の Unbalanced の音は、MUSES 05 の音質が支配的であるように思われる。 力強い低域、ど直球の中域、華麗で散乱する高域という感じである。 Balanced-Unbalanced 変換のオペアンプとして、当初、無難に LME49720 を使用していた。 私の印象では、LME49720 はさわやかで情報量が多く、結構気に入っているオペアンプだ。 しかしながら、Unbalanced と比べて明らかに音の方向性が異なってしまう。 低域の力強さがなくなり、高域の華麗さがなくなる。 試しに、私の大好きな MUSES 01 にすると、MUSES 05 らしさがスポイルされ、ピラミッド形で、高域は雰囲気感あふれる音になる。 Unbalanced でもこの音なら、大変満足するところだ。 それではと、1回路→2回路変換基板を用いて、MUSES 05 を使ってみると、MUSES 05 らしさがマシマシになり、派手なドンシャリになってしまう。 さすがにこれは駄目だ。ふと思い出したのは、MUSES 02 だ。 MUSES 02 はかつてIV変換のために購入したが、MUSES 01 が好きすぎて、お蔵入りになっていた。 MUSES 02 は中域の密度の濃さが特徴的で、ボーカルものはよいのだが、大編成になるといまひとつという印象をもっていた。 低域の弾む感じは MUSES 05 に少し似ているので、良いのではと考えた次第だ。 試したところ、今回はベストマッチとわかった。 Unbalanced、Balanced ともに類似した傾向となった。

最近作成した、VFA-01 BTLアンプ、KT88全段差動アンプは似た音質傾向と述べたが、本機は明らかに異なる。 使用するオペアンプ・・・特に V-Amp のオペアンプによる影響が大きい。 本機は、Class AA ヘッドホンアンプやミニワッターの出力増大を目的としていたのだが、そうはいかなかった。

また、本機の製作を通じて、WaveGene/WaveSpectra での雑音歪み率測定や Analog Discovery での周波数特性測定の難しさも感じた。 ちょっとした配置の変更で、特性が変わってしまうのだ。 測定限界に近いところでの測定であることも原因かもしれない。 真空管アンプの作成では感じたことがなかったので、より広帯域、より低歪、低雑音の半導体アンプのためかもしれない。 オーディオアナライザが欲しくなってきた・・・。

とりあえず、これで完成としておくが、まだまだ改良の余地があると自覚していることを最後に述べておきたい。 いつの日か、再チャレンジを・・・