歪み率を測定したら、10 kHz の歪み率が著しく悪い。 これまでの経過から疑われるのは、やはり高周波発振だ。

現時点ではオシロスコープで各所をあたっても明らかな発振はない。 しかし、ハムのように聞こえるほど影響を与えた右チャンネルと、10kHz の入力で始めて発振がわかった左チャンネルの補正が同じでよいとは思えない。 当然、右チャンネルのほうは、より補正量が多くて妥当と考えた。

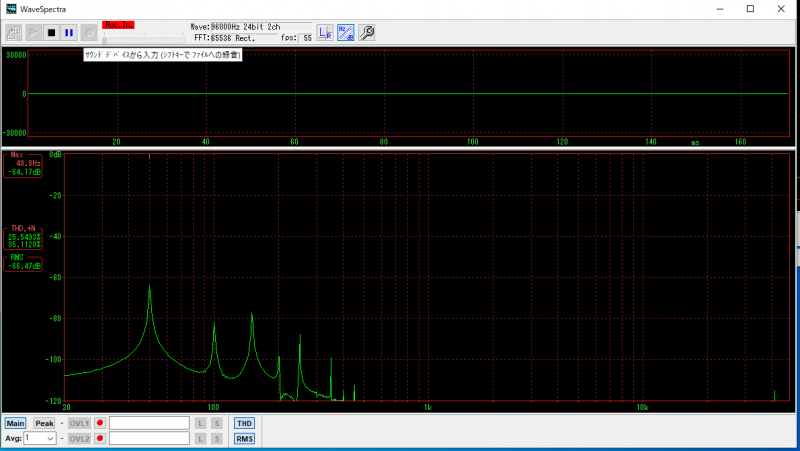

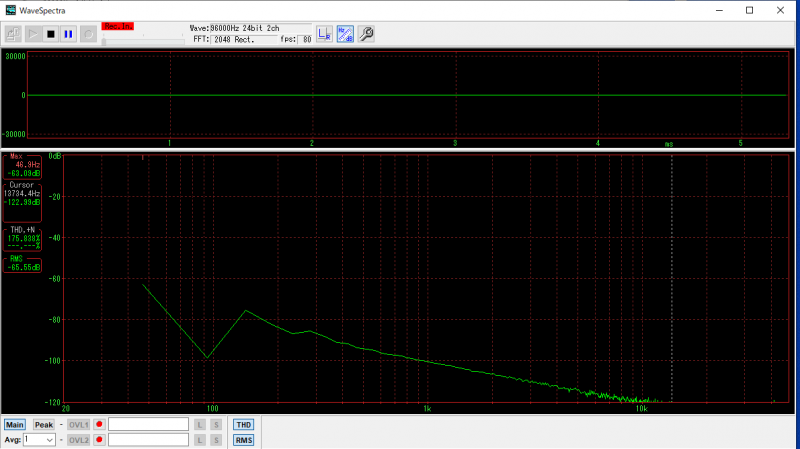

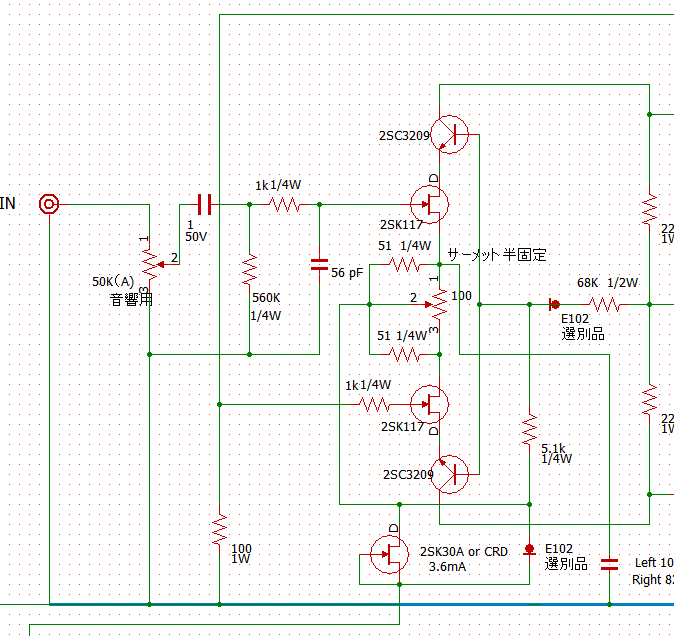

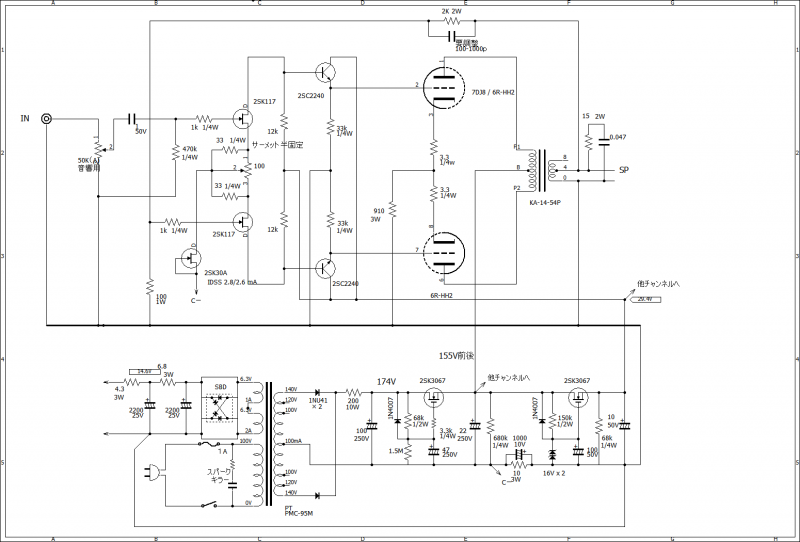

最初に右チャンネルから取り組んだ。 NFB抵抗を ON/OFF しながら、入力FET のソースからアースする補正コンデンサを 10 pF から増やしながら、WaveSpectra で雑音の様子を観察してみたが、0.01 μF (10000 pF)まで増やしても、10 pF と変わる様子はない。

手詰まりで、左チャンネルをチェックしてみたが、補正コンデンサ 10 pF だと、6W程度になると、発振してしまう。 左チャンネルが 10 pF でダメなら、より重篤だった右チャンネルが 10 pF でよいはずはない。 何を指標に決めたらいいのか?

決め手はなかったが、現時点で、あきらかにおかしいのは歪み率特性なので、NFBをなしで 1 kHz と比較して悪化しない容量を探ることにした。

右チャンネルから始める。 47 pF まで変化なし。 一気に 220 pF にしてみたところ、歪み率は一気に改善。 0.1% を切る状況に。 220 pFで左チャンネルを調べてみると、なんと右チャンネルの方が歪み率は良い。 よって、補正コンデンサの容量は、両チャンネルとも 220 pF に決定した。

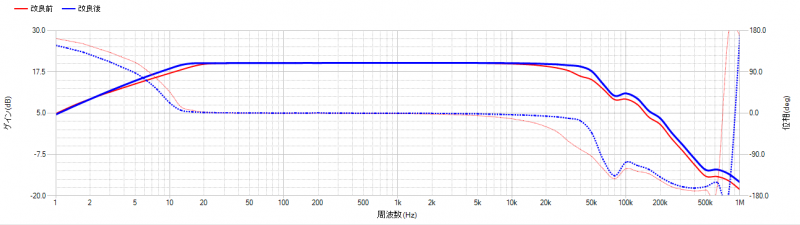

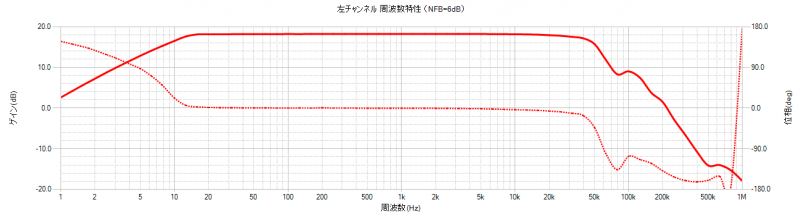

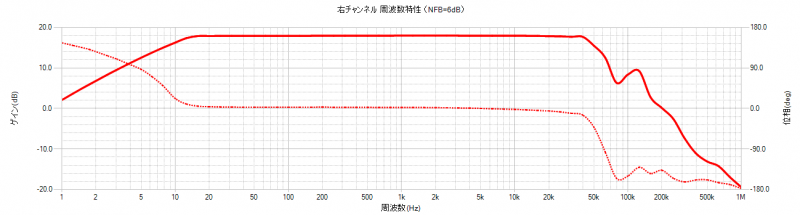

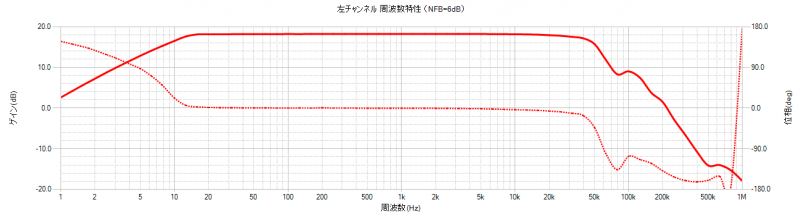

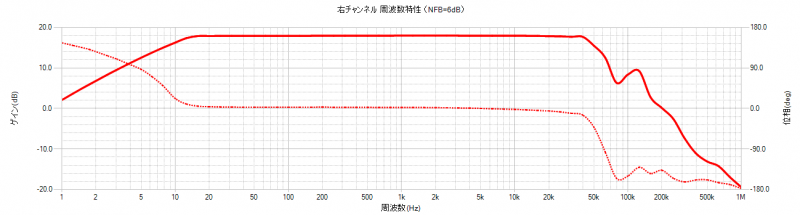

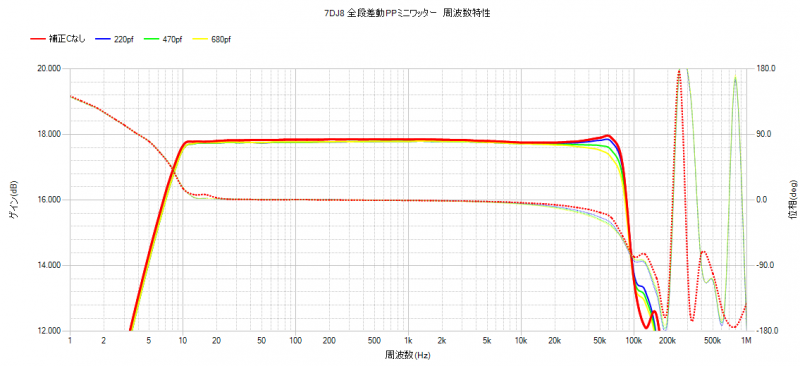

この状態で聴感にて、NFB量を決定したところ、6dB で良好に感じられた。 NFの微分補正コンデンサなしでの周波数特性は8~55kHz (-3dB)程度である。 高域の伸びは物足りないが、すなおな特性で、微分補正のコンデンサは不要だろう。

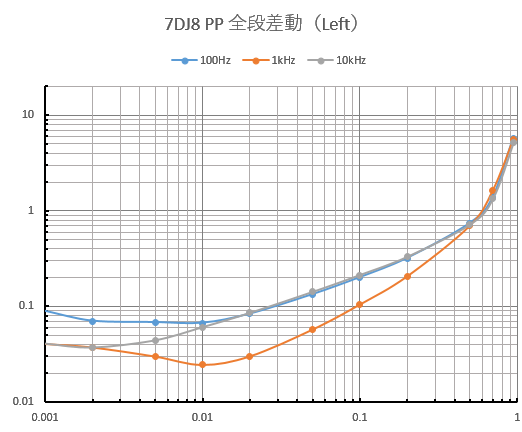

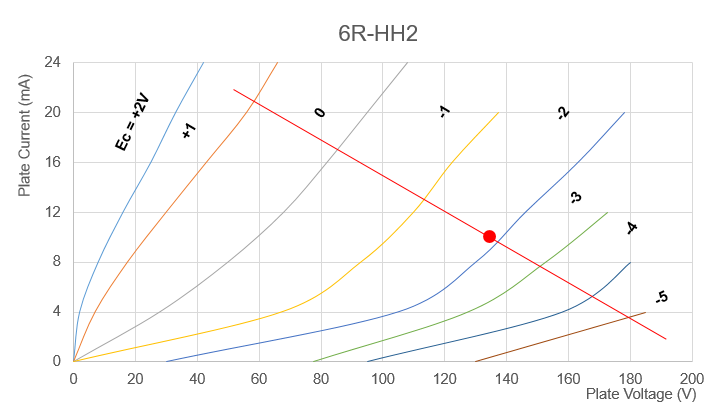

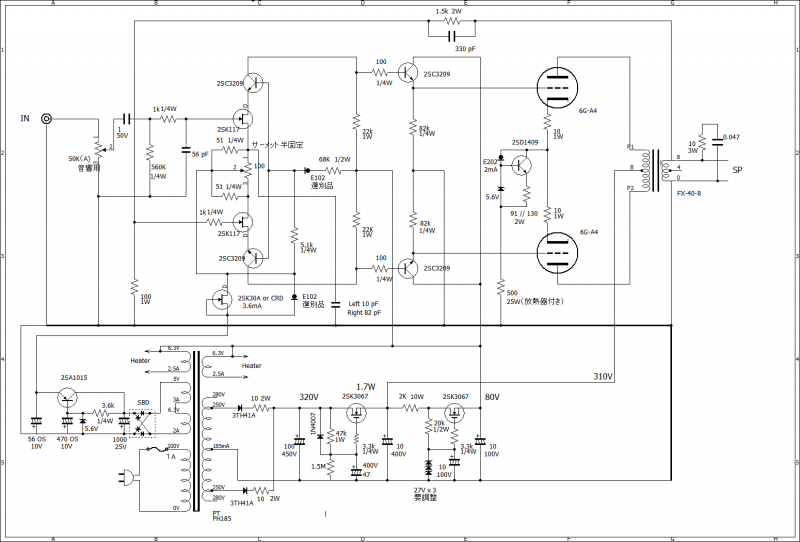

クリックで拡大

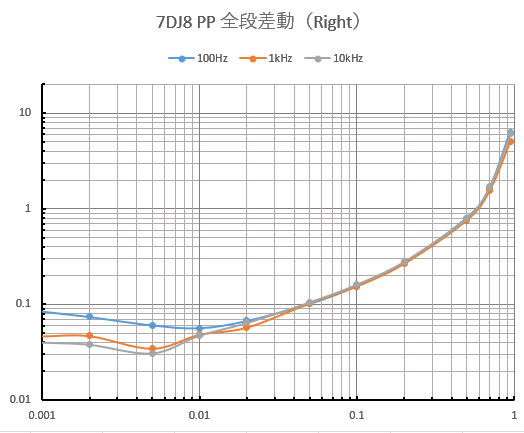

クリックで拡大

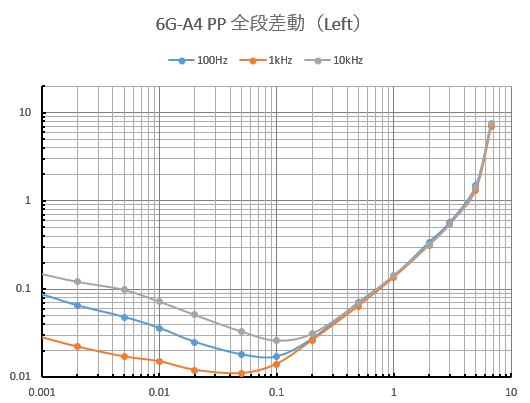

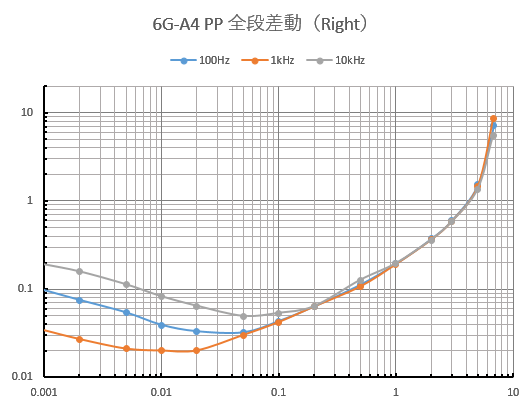

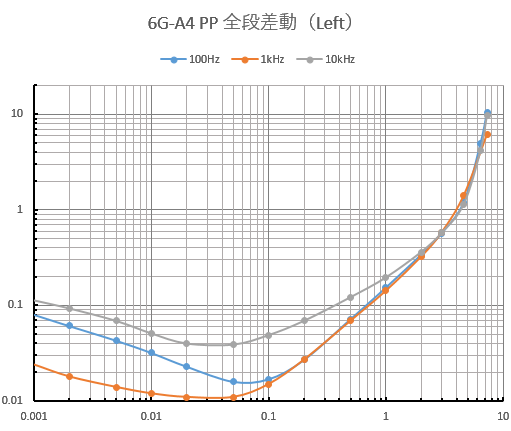

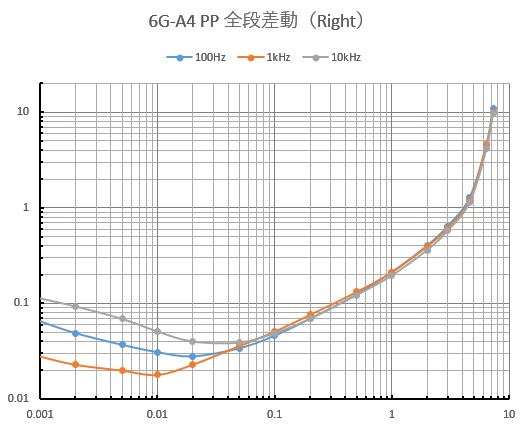

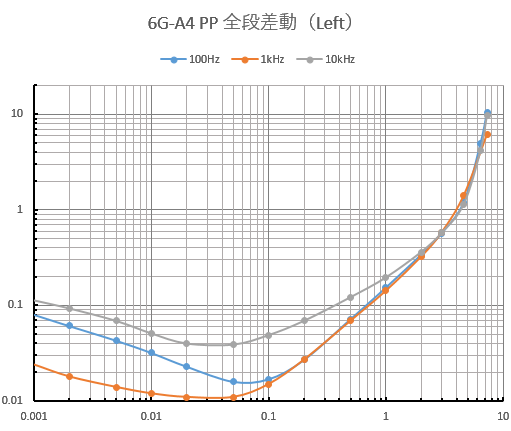

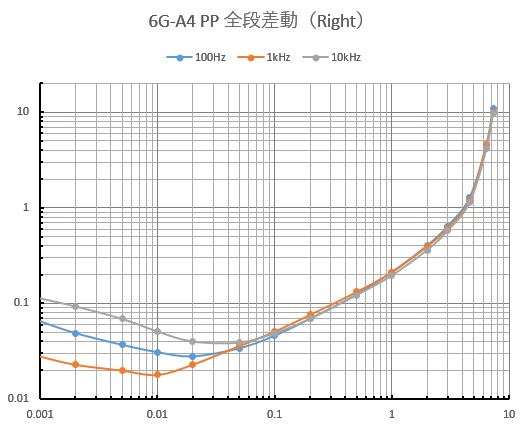

この状態での歪み率特性は下記の通りで、常用域の 0.3 W未満は、どの周波数でも 0.1%を切る結果となった。

これで周波数特性が、もう少し良ければ完成でいいんだけどなぁ。 もう少し、初段ソースの補正コンデンサを減らしてみようか? それともいっそのこと、もっと広いケースにいれて飛びつき発振をもとから絶つ?

to be continued…

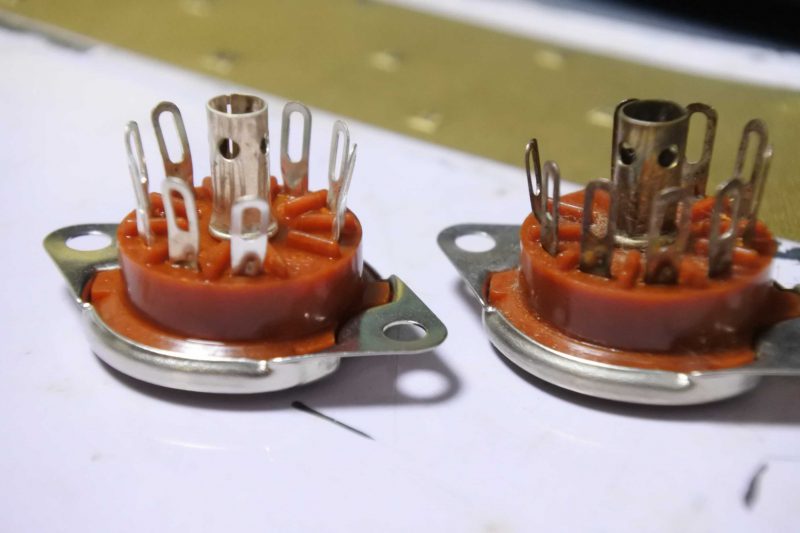

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)