我が家のメインシステムは、長らく Soulnote ma1.0 をパワーアンプとして利用しており、バランス入力のセレクタ付きプリアンプを完成させた。 そうなれば、次はパワーアンプである。

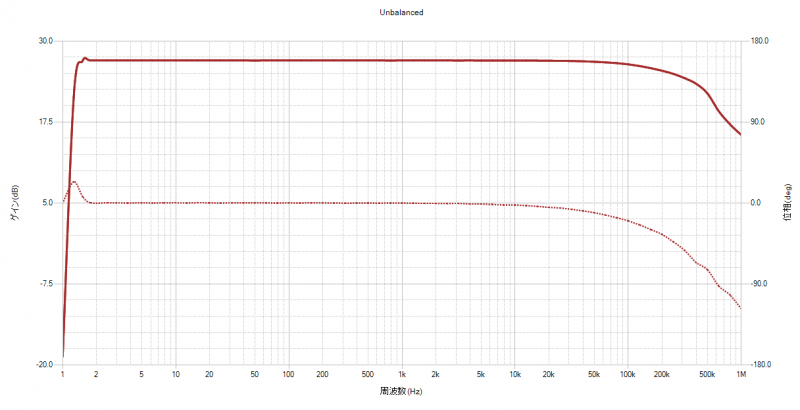

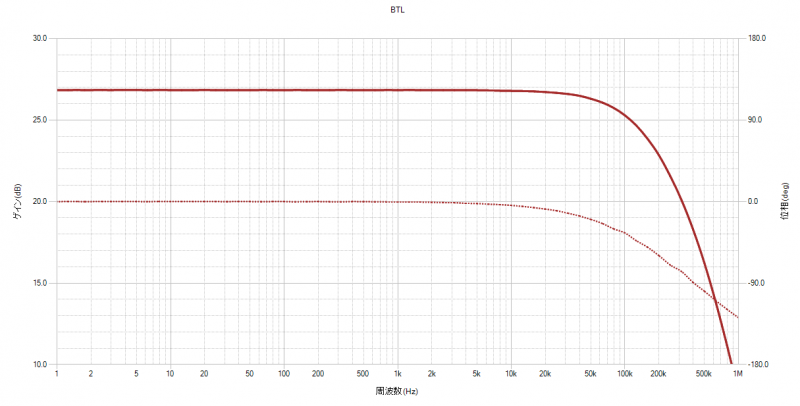

Soulnote ma1.0 はフルバランスアンプであり、sa2.0 がそのシングルエンド版であることはよく知られている。 よって、Multi-Ch システムでは、ma1.0 をフロントチャンネルに使用して、センターチャンネルは sa2.0 をBTL で利用している。 フルバランスアンプをディスクリートで作るのは、簡単ではない。 なぜなら、BTL接続で4Ω負荷を保証するためには、単独のアンプとしては、2Ω負荷を保証する必要があるからだ。 当然ながら、アンプの電源は大電流を流せるように余裕を持たせる必要がある。 その代わり、BTLで出力が単独アンプの4倍になるので、低出力アンプで十分である。

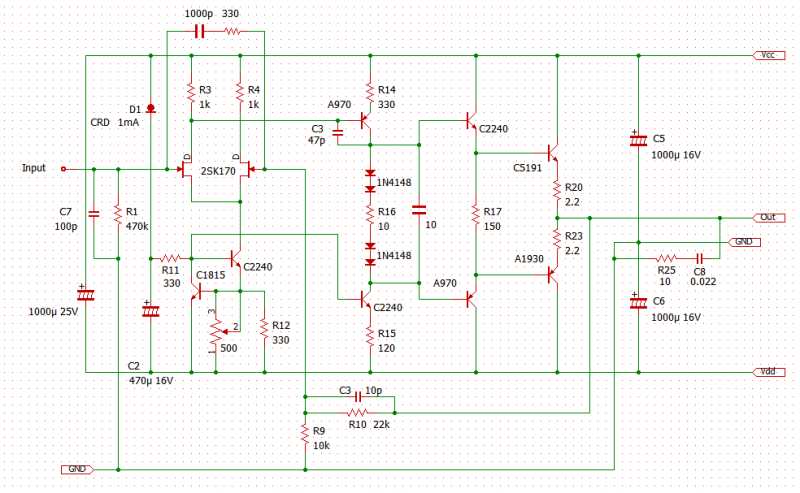

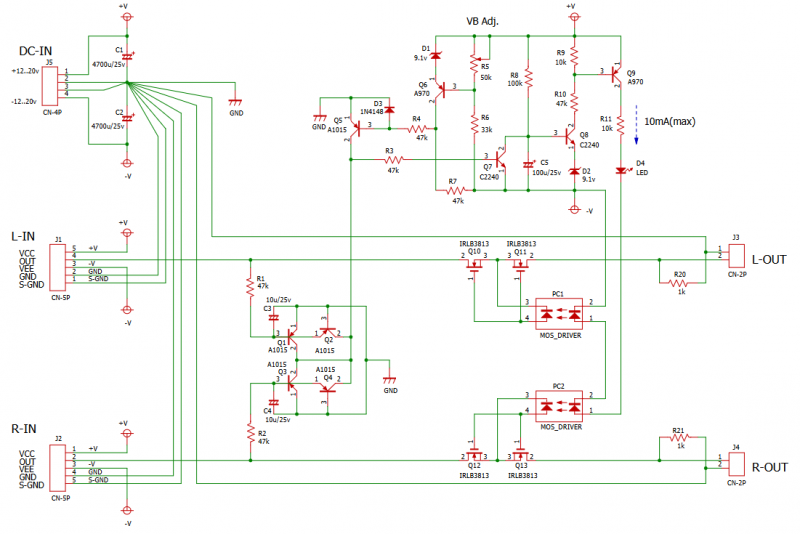

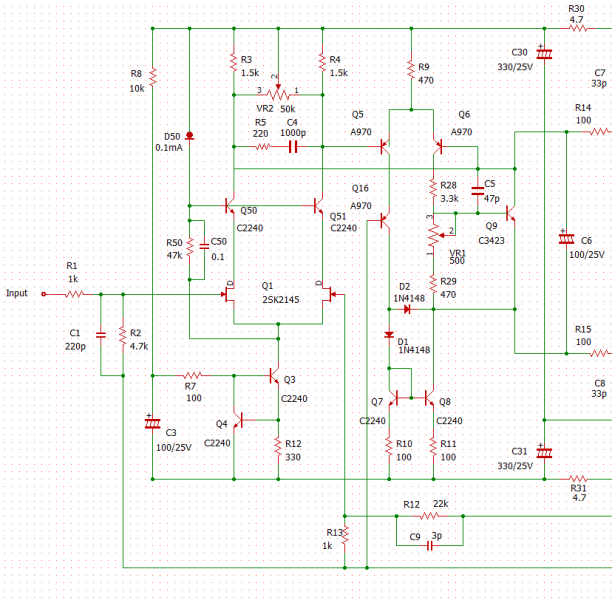

一般に2Ω出力を可能にするには3段ダーリントンとせざるを得ないだろうが、発振・暴走の可能性が高くなる。 トランジスタアンプの設計経験がない私には無理だろうとずっと思っていたが、new_western_elec の たかじんさんが VFA-01 の基板配布を始めたときにこれだと思った。

■VFA-01のスペック (±20V電源のとき)

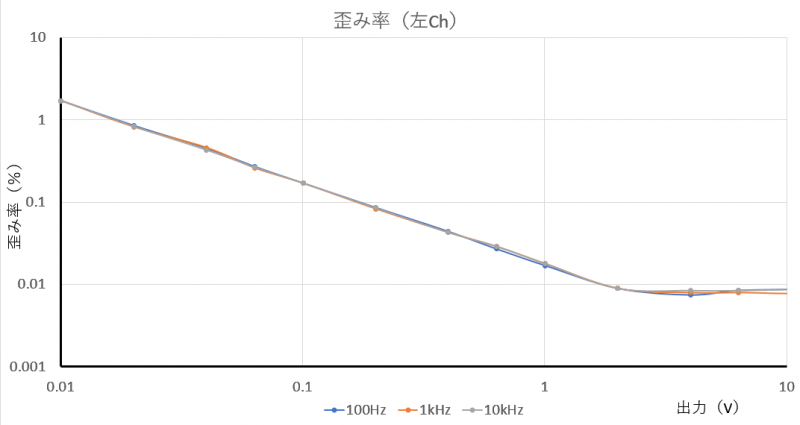

+出力 10W(8Ω), 20W(4Ω), 40W(2Ω)

ノンクリップ

3段ダーリントンで、2Ω負荷が8Ω負荷の4倍の出力と理屈通りになっているからだ。 もちろん、私の場合は、4Ω負荷で10W程度の出力があれば十分すぎる。 BTLで40Wになるからだ。 保護回路基板もセットになっているのもうれしい。

作成にあたって最も問題になるのは、私自身の経験。 ディスクリートの本格的アンプを組むのは、学生時代の金田式以来。 およそ40年ぶりである。 ここの記事にはしていないが、おなじたかじんさんの HPA-12 を用いた A級パワーアンプで、発振・焼損させた経験から、オシロスコープや発振器を買い換えた経緯がある。 作りあげられるかどうかが大きな問題である。

まずは部品集めから。 使用するトランジスタを確保するところから。 確保したのは2016年の初頭。 当時は、 2SK30A, 117, 170 は入手できるところが少なくなり始めたころ。 たかじんさんの指定トランジスタを必要個数の倍以上確保した。 なぜ倍以上かは書かなくてもわかるよね・・・失敗して壊してしまう可能性が高いから、 そして、実際やらかしましたとさ。

そしてトランス。 Soulnote ma1.0 がステレオで 700VA のトランスを使っていることから、その同等トランスを・・・・ということで探しても見つかりませんでした。 たかじんさんの記事では、12V3A × 2回路とのことでしたが・・・

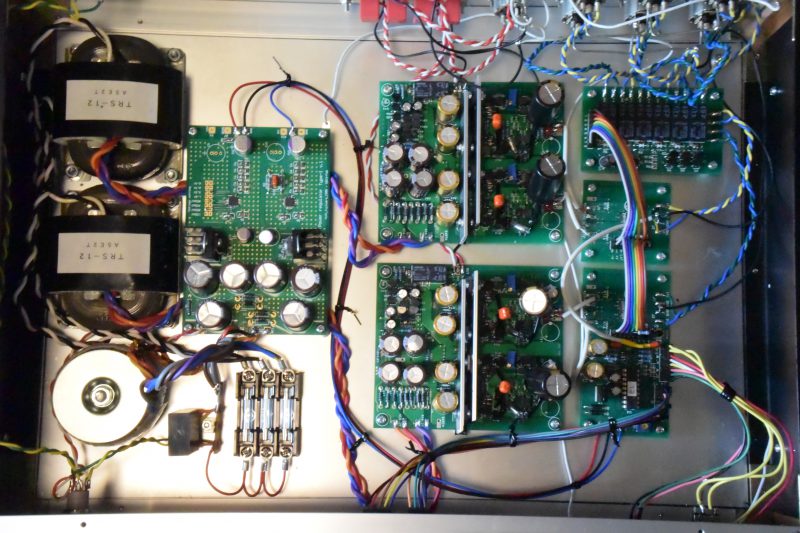

Soulnote ma1.0 に近づけることから、Block トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 12V ac,電力:300VA RKD 300/2×12 に決定。 このことから、モノラルアンプにすることもほぼ決定。 二次巻き線のあまりの太さと取り回しのしにくさに驚いたのは、なんと2021年の秋だとさ。

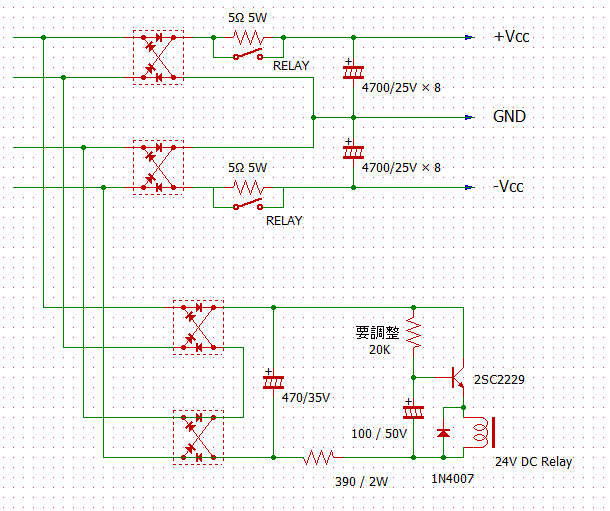

あれっと思ったら、リレーに電圧がかかっていない。 そう。 終段のアイドリング電流を 0.5A/ch なので、1A 流れているので、ラッシュカレント対策の抵抗(5Ω)で 、2個の抵抗をあわせると10V の電圧降下が生じて、リレーが動作しなくなったわけだ。

あれっと思ったら、リレーに電圧がかかっていない。 そう。 終段のアイドリング電流を 0.5A/ch なので、1A 流れているので、ラッシュカレント対策の抵抗(5Ω)で 、2個の抵抗をあわせると10V の電圧降下が生じて、リレーが動作しなくなったわけだ。

上はネットワークプレーヤー

上はネットワークプレーヤー