気軽に使えるLPプレーヤーが欲しいの記事にあるように、新たにKENWOOD KP-9010 を手に入れた。 これに使えるカートリッジとしては、いまさらながら Audio Craft AC-3000 用ストレートアームパイプを入手 の記事で示した Philips GP922Z (このカートリッジは未使用品も含めて数本ある)だけではなく、Denon DL-103、Shure V15-TypeIV、Philips 422Z/II がある。

ところが、現在手元にある動作可能フォノイコライザーアンプは、メインシステム用の Soulnote ph1.0 しかない。 すなわち、新たなフォノイコライザーアンプを作る必要がある。 バラックとしては、過去に使用していた2SK-117 MCヘッドアンプと真空管式CR型 SRPPイコライザがあるが、現時点で聞いてみると明らかにS/N比の点でも音の鮮度の点でも見劣りする。 当時使用していたのは、6G-A4 single アンプなどで、6R-HH2全段差動アンプや6G-A4全段差動アンプのように残留雑音 0.数mV なんて低雑音のアンプではなかったのだ。 すなわち、6R-HH2全段差動アンプに組み合わせられる新しいプリアンプ、それもMC/MM対応フォノイコライザー内蔵のアンプが欲しい。

(最初から、そのつもりだったんでしょ・・・・)

電気工作の作業部屋には、現在、6R-HH2全段差動アンプ と音源の MOTU M2 オーディオインターフェースがある。 スピーカーは、Tangent EVO4である。 メインシステムを置いているリビング兼用15畳と異なり、たかだか4畳半の狭い部屋であり置くスペースもあまりない。 しかしながら満足できない音のプリアンプでも困ると思ったときに、バランス型プリアンプに用いた、たかじんさんの MUSES72320ボリューム基板(VOL-12/VOL-01/SEL-12)のことがふと浮かんだ。 これらの基板は自分が作成に失敗したときのことを考えて配布終了になる前に予備を購入しておいた。 もう手に入らないので非常に貴重な基板だ。 非常に貴重な基板ではあるが、このまま死蔵するのはあまりにもったいないのではないか。 私には貴重な基板だが、その価値がわからない人にはただのゴミだ。 そもそも主要なパーツである MUSES72320 でさえも、後継品の MUSES72323 が発売された以上、いつ手に入らなくなってもおかしくない。 よって、アナログ対応のプリアンプにもこの基板を使おうと決めた。 実を言うと、デスクトップオーディオでの使用なので、すぐ手の届くところだから、普通のロータリースイッチ+アルプス RK27ボリュームでいいじゃないかとも思ったのだが。

電気工作の作業部屋で使うプリアンプなので、これから作成するさまざまな装置につなげることも重要だ。 メインシステムのバランス型プリアンプのようにバランス入力(平衡入力)専用のシステムというわけにはいかない。 アンバランス入力(不平衡入力)でも使えるようにしておきたい。このように考えると、MUSES72320ボリューム基板(VOL-12/VOL-01/SEL-12) を用いる以上、入力は3系統に限られるので、次の3系統の使い方になる。

1: MC/MMフォノイコライザーで平衡出力

2: バランス出力のMOTU M2 or ESI juli@ 用

3: 作成中の機材にも用いるバランス/アンバランス対応入力

ここまで決まると、おのずと決まってくることがある。 バランス型プリアンプのようにフラットアンプにディスクリートの基板(HPA-12)を用いたり、それに対して左右独立したトランスを使ったりということは無理ということだ。 さらにフォノイコライザーアンプを付け加えるとなったら、どれだけ大きなケースが必要になるのか・・・ということだ。 すなわち、フラットアンプにせよ、フォノイコライザーアンプにせよ、オペアンプを使ったタイプで満足できるものを作るという制約でもある。 置き場所の制約から、数多くのトランスを使う(バランス型プリアンプでは3つ)のも難しいだろう。

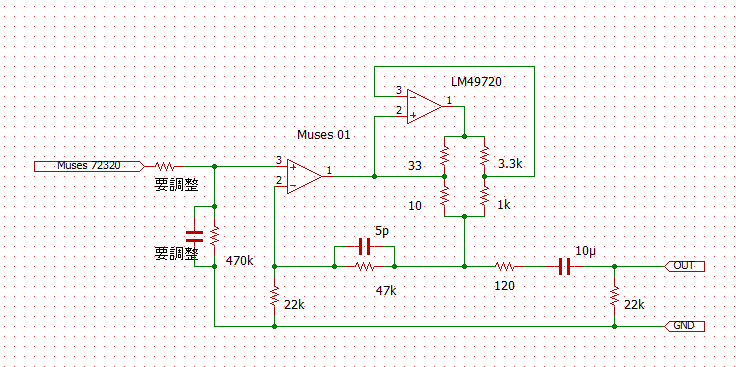

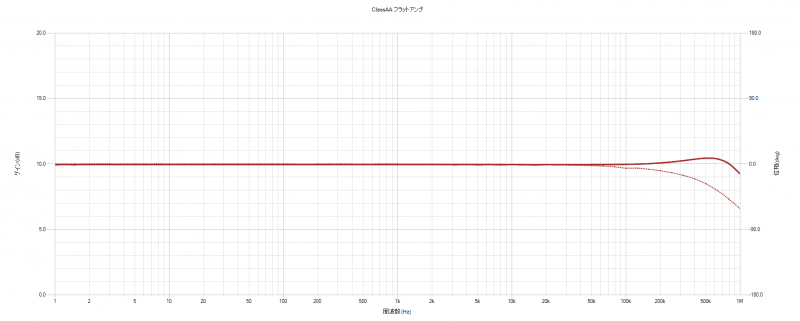

ここまで妄想がすすむと、何を考えていくべきかがはっきりしてくる。 ひとつは、バランス型プリアンプと似た構成であり、良質のフラットアンプがいるということ。 この点については、たかじんさんのサイトにヒントがあって、禁断のClassAAヘッドホンアンプをフラットアンプとして採用するのが一案。 次に考えるべきは、バランス/アンバランス対応入力を実現するためのアンバランス→バランス変換基板も必要と言うことだ。 これも、たかじんさんののアンバランスTOバランス変換基板 BLA-01 を使えばいいので心配はない。問題は MC/MMフォノイコライザーアンプである。 どんな構成にすべきかたかじんさんのサイトにはヒントがない。 平衡出力を得るために一工夫が必要なことも大きな問題だ。 そして、デスクトップオーディオで用いることから、超低域のカット・・・サブソニックフィルターをいれておくことも音が濁らないようにするために必要というわけで、問題は山積みだ、

to be contined…