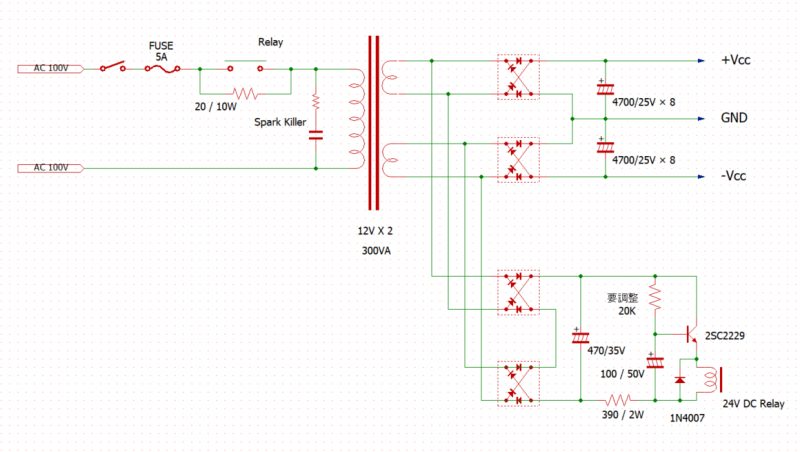

前項で完成と思いきや、思わぬところから、改良案が示された。 それは、たかじんさんのホームページで、VFA-01用のトランス電源についてのコメントからだ。

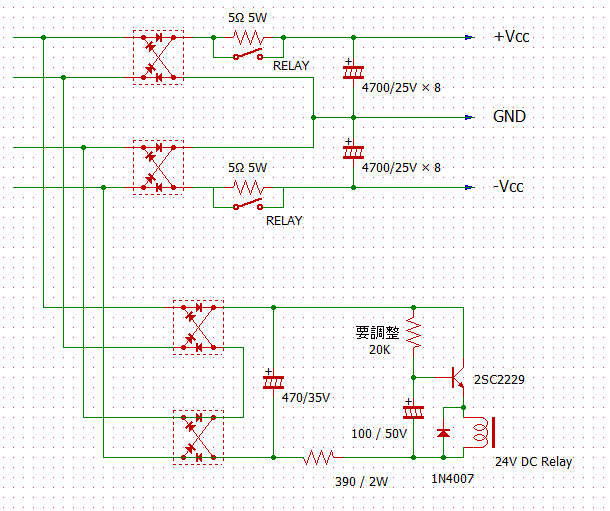

私は、フルバランス・フルディスクリートアンプへの長い道のり・・・片チャンネル音出しまでに示したように、トランスの二次側にインラッシュカレント対策をとればよいと考えていた。 この方式のオリジナルは、フルバランス・フルディスクリートアンプへの長い道のり・・・構想編 に述べたように、お気楽オーディオキット資料館にある手法である。 Google で、ラッシュカレント対策 アンプ で検索すると、トランスの二次側に抵抗を入れておき、時間がたったところでリレーで抵抗をショートする形のページがたくさん出てくる。

たかじんさんのホームページで、ラッシュカレントに対する質問があり、上記のことをコメントしたら、たかじんさんから下記のようにご教示いただいた。 (太字、赤字は n’Guin)

たかじんさん wrote: インラッシュ電流が厄介になるなのは、1次側に入れたヒューズが適切に働くかどうか、です。 トロイダルやRコアトランスの場合、EIコアに比べてインラッシュが大きくなります。安易にヒューズ容量を大きくすると、何か回路に問題が起きたときに保護できなくなります。 そこで登場するのがヒューズに直列にいれるスロースタート回路です。 抵抗とリレーを使うのは、お気楽さんのところで紹介されているのと同じです。1次側は電流値は小さく済みます。(2次側が1次側よりも電圧が低い回路の場合) 整流後のコンデンサの容量は、大きければ大きいほど整流ダイオードへの負担が増えますが、これはインラッシュ電流に耐えるダイオードを選択するのが適切です。 また1次側にスロースタートを入れると2次側にも影響があるため2次側のインラッシュ電流も下がります。 ±電源をもつ回路で2次側に入れるスロースタート回路は2系統必要、かつ、大電流が流れるのでリレーの接点も傷みやすくなります。 それに対して1次側なら1系統のみでOK、かつ、2次側よりも電流は小さくなります。また、 万一、スロースタート回路が壊れたとき、ヒューズが切れるかONしないかのどちらかに落ち着きます。2次側スロースタート回路が壊れた場合は±電源のバランスが崩れ、最悪アンプ回路を壊してしまいます。 以上が一般的なインラッシュ電流対策の意味とスロースタート回路の位置です。(もちろん様々な理由により例外はあると思います)

よって、またしても回路変更。 SBRT20U100SLP を用いたブリッジダイオードは、IFSMが140Aだ。整流電圧は ±14V 程度で、巻き線抵抗は 0.03Ω程度なので、整流ダイオードに流れるインラッシュ電流は、500A程度に達する可能性があるのだ。 すなわち、インラッシュ電流に耐えられない可能性が高い。

現在、5Aのヒューズを用いているので、一時的な制限抵抗は、100V/5A で20Ωと仮定しよう。 このときの、二次側電流は計算上24A 程度になるはず。 整流ダイオードは余裕で耐えるであろう。 問題は、20Ωの抵抗の消費電力である。 定常状態では0.3A弱であることが測定してわかったので、消費電力は1.8W。 よって、10Wのセメント抵抗なら約5倍のディレーティングが得られるので大丈夫であろう。

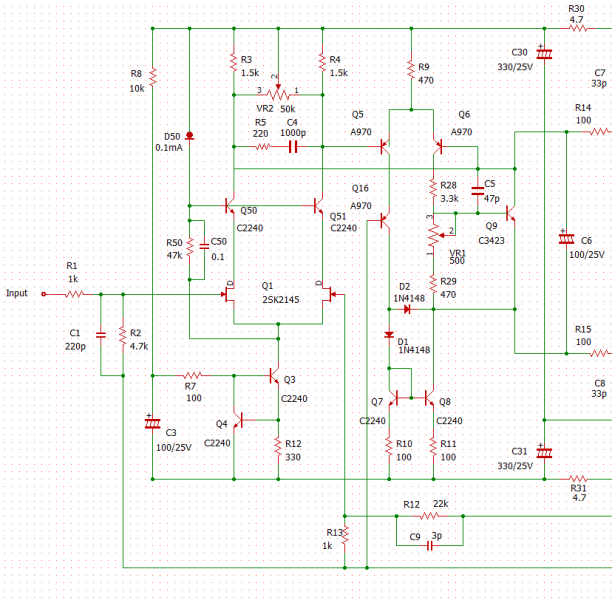

(クリックで拡大)

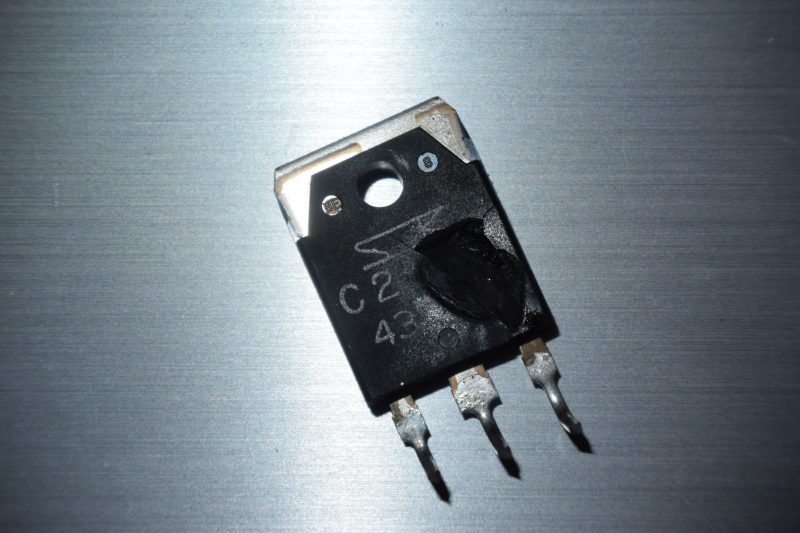

そして、この修正作業を行っているときに発見!

破損したトランジスタのエミッタ抵抗が割れていた。 トランジスタを交換したときには、壊れていなかったのに。 このタイプの抵抗は巻き線抵抗にセメント被膜がついているので、発熱している間に巻き線の金属が膨張して割れていったものと思われる。 気がつけてよかった。

上はネットワークプレーヤー

上はネットワークプレーヤー