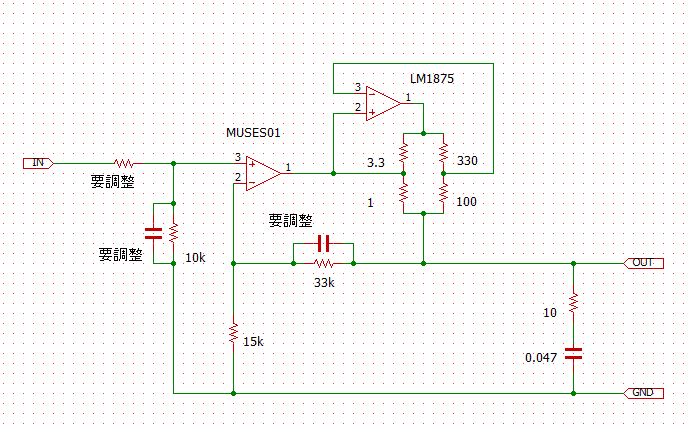

電流増幅に、パワーオペアンプの LM1875 を用いて失敗してから、半年余り、禁断のClassAA ヘッドホンアンプの進展はなかった。 よって、HPA-1000 を先に作ることになった。 そんな折に、定期的に巡回しているお気楽オーディオさんで、TDA2030 のほうが LM1875より安定しているという記事があり、TDA2030 を試してみることにした。

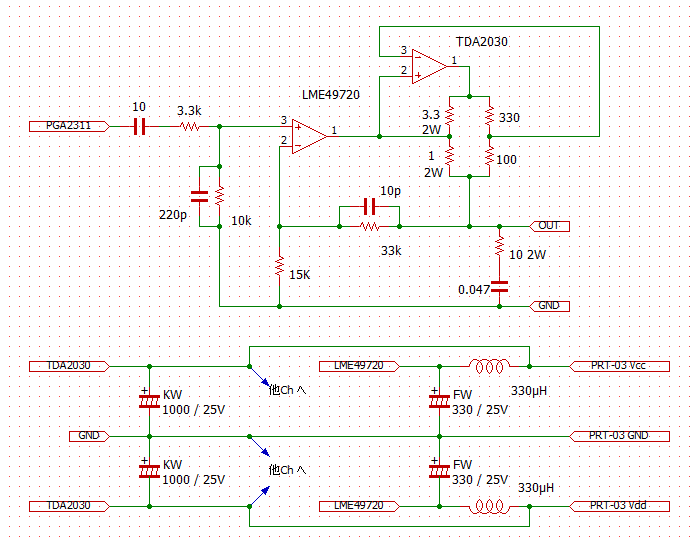

TDA-2030は、ピン配置はLM1875と同じパワーオペアンプで、出力電流(Iout)はデータシートによれば 3.5A と、LM1875 の 4A よりやや少なめ。 少ないとはいえ、一般的なオペアンプとは桁が違う。

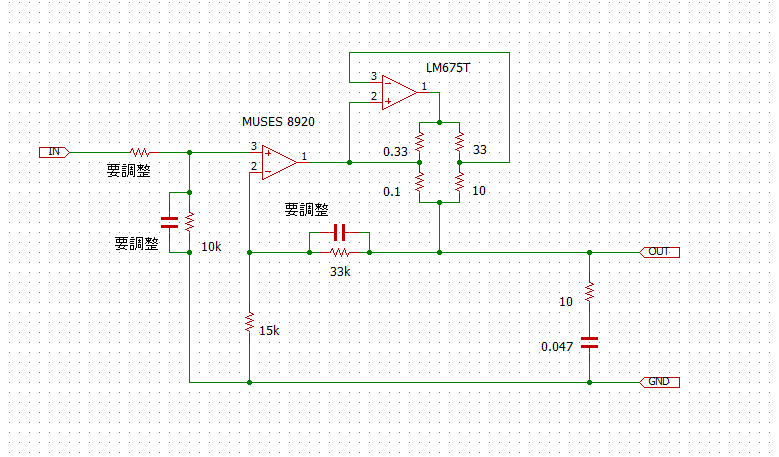

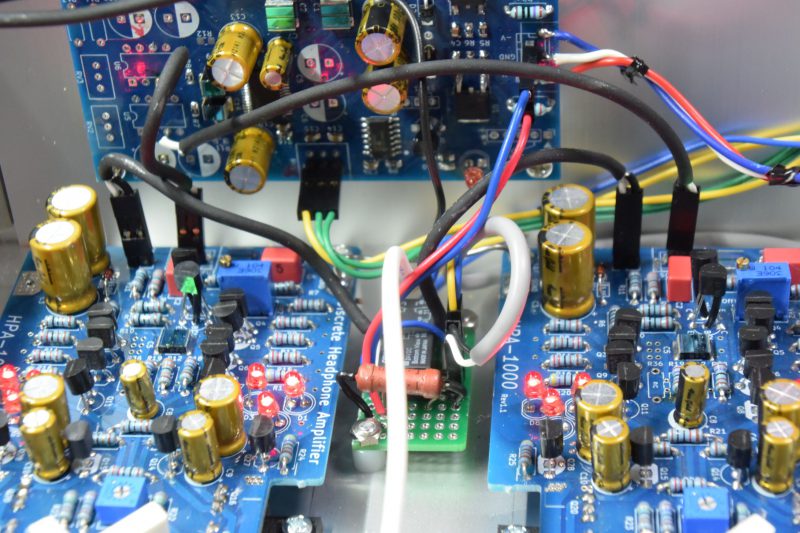

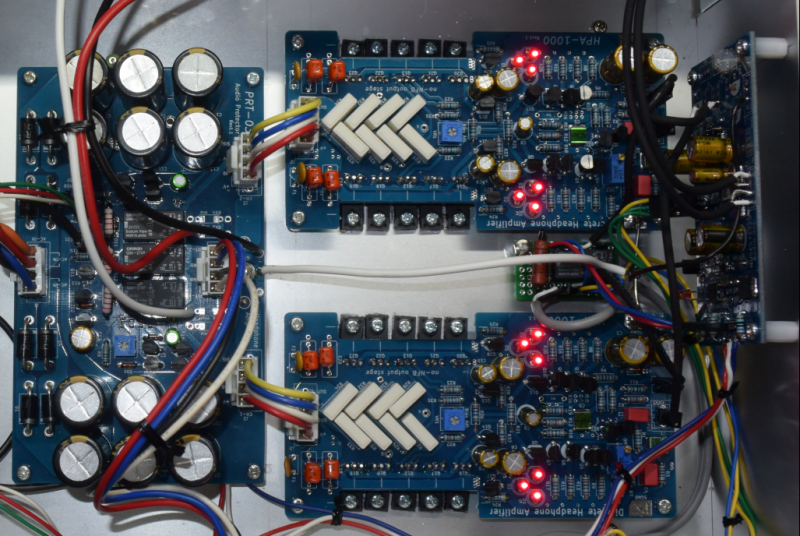

MUSES8920 + TDA2030 で、片チャンネルは安定して動作し、0,5A のヒューズで出力を短絡しても、問題ない。 喜んで、両チャンネルを作成してみると、発振してしまった。 NFループのコンデンサを調整してみたが、発振は変わらない。

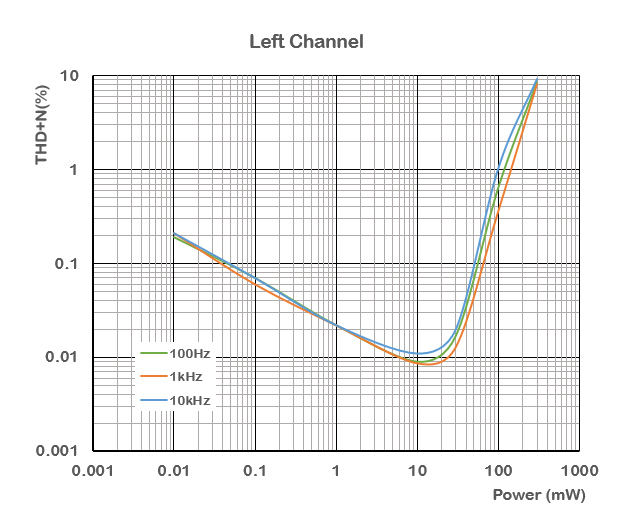

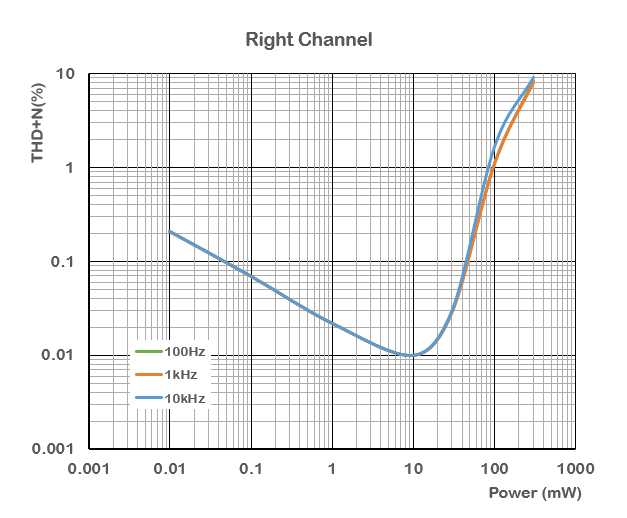

ふと思いついて、V-AMP のオペアンプを変更してみると、LME49720 では安定して動作することがわかった。 バラックで 1kHz の歪み率をとってみると、0.03%程度なので、問題なさそう。 他のオペアンプを使ってみると、MUSES01, MUSES02, OPA2604はきれいに発振、OPA627 は大丈夫そう、OP827 も発振しそう。OPA2134も大丈夫そうであった。 とりあえず、LME49720 で進めてみることにした。

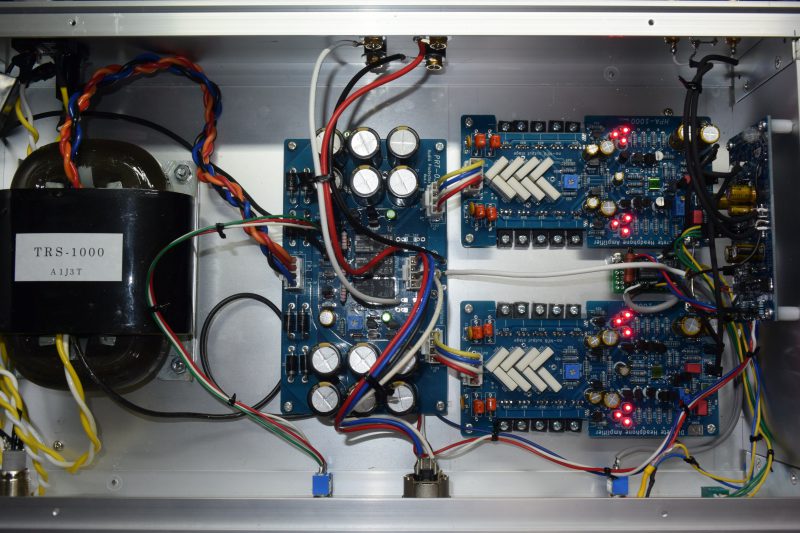

電源およびヘッドホン保護は、たかじんさんの PRT-03 を使うので、理想的だ。 電源トランスは、ヤフオクで保護したRコアトランスだ。 無負荷で 14V(CTあり)で、外形が90mm × 100mm あることから、50VA程度の容量と思われる。 想像するに、12.6V(CT付き)4A 程度だろう。 ヘッドホンアンプには、十分すぎる電流容量といえる。

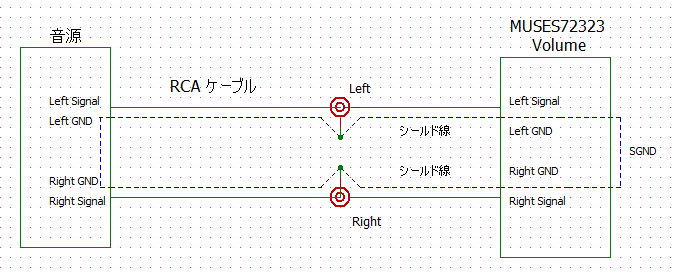

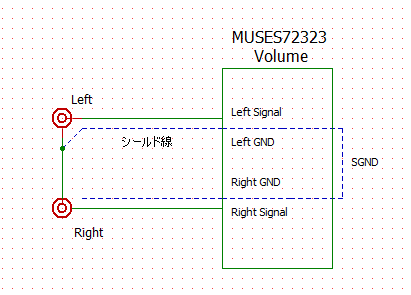

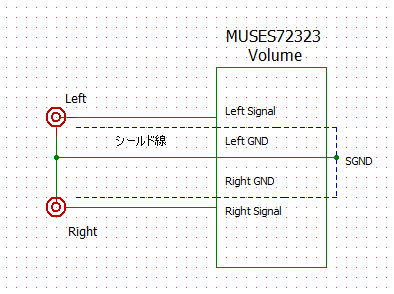

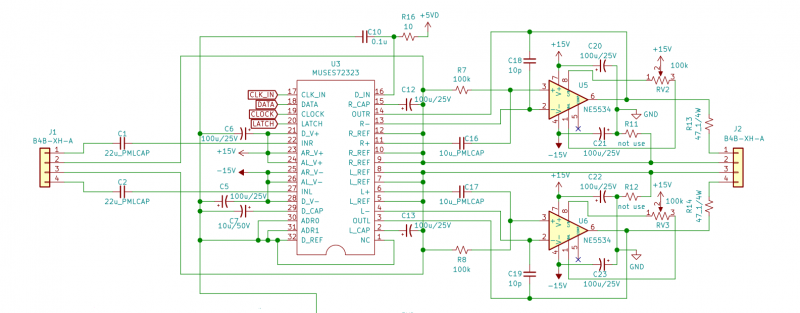

構想編で述べたように、たかじんさんの PGA2311 電子ボリュームを使う。 この基板は低インピータンス出力なので、電子ボリューム基板とアンプ基板の距離を無視できる。 上記の回路図にあるように、たかじんさんの作例と同じく、入力におおむね 200kHz のハイカットフィルターをいれておくこととする。

to be continued…