新しい投稿 BBS43.html ← 現在のページ → BBS45.html 古い投稿

[109] 難しいことは・・・

最近、とみにそうなってきているのですが、難しいことを考えない。

試してみてダメだったら、また明日。

明日でダメなら、あさって。

それでもダメなら、来週。

この調子なので、さっぱり先に進みません。

ただ、その失敗の途中でメモを取っています。

回路図に測定した電圧を書き込んだり、試作した回路の変更点をメモに

書き込んだりしています。

後でみると、ああ、ここから間違ったのかと分かりますが

そのときは頭が沸いているので、判断がつきません。

この1年、確実に動作する(はず)のヘッドホンアンプばかり作ってきても

この有様ですから。

でも、どんな音がするのだろうか、部品を換えたから、こういう音かな?と

思うのは楽しいですし、楽しみのために作っていますから。

>で、YAHAっすか?

この球、カソードがなさそうで。これじゃ困ります。0dbにするのに。

現行の球はセラミック製らしくて、真空管なのに光が見えないのもマイナスですね。(どこが?

>・・・ 許容損失が6000W

AM局なのかFM局用なのか分かりませんが、送信所に使う終段のようです。

定期交換が必要なので、廃棄品を譲ってもらったそうです。

本当は破壊しなければならないので、世の中に出てきてはいけないのかも

しれませんが。

>確かに、よく見ると端子部の形状が違いますね

この取っ手?の形状から、東芝製と思うのですが、メール添付して

質問してみるのも、上の理由もあってためらっています。

でも、聞いてみたいですよね。

これ貴社の製品ですか?って(笑

型番が分からないのですけれど、って。

担当者も、さぞかし困ることでしょうねぇ。

[108] 勘違い

勘違いや間違いは良くあることですよね。

特に電気って見えないからよく分からないと言われることがありますが、

本当にそうだと思います。 こうじゃないかなぁ~と推測して、見事に外す(笑

そんな事は日常茶飯事です。

回路構成のことやソフトウェアは、真剣に考え込むとミクロ的というのでしょうか。

特定部分だけしか考えが及ばす、解決策を見出せないでいることが良くあります。

ずっと悩んでいて、気晴らしに車で峠道を攻めているときに、はっ と別の視点で

良いことを思いつく。 そんな感じです。

>アンプ製作に限らないですが、客観的に俯瞰して問題構造を把握して

>理詰めで追い込んでいかないといけないと思います。

まさに、それですね。 理詰めで行かないときはカット&トライ。

トライ&エラー。 エラー&エラー。

>ヒータが、 電圧 22V、電流 60A。

・・・ 許容損失が6000W とか。 とんでもない物が世の中にはあるんですね。

で、YAHAっすか?(笑

>よくよく見ると、上部の端子は3本でした。

確かに、よく見ると端子部の形状が違いますね。

[107] 思い込み

まるはさん

>車でいえば、ギアをリバースに入れていて、自分は前進するつもりなのに後ろに

>進んで、あれ?ってなっていたような状態でした。

>出だしから間違っていたという、失敗の記録です(笑

いやぁ、私もあまりその手のことについては言えないです(汗)

近視眼的になってしまうと、平常心ですぐ気がつくことがなかなか気がつかなくて

ものすごい回り道になることってありますね。

アンプ製作に限らないですが、客観的に俯瞰して問題構造を把握して

理詰めで追い込んでいかないといけないと思います。

まだまだ自作に関しては知識も経験も足りないなと反省することしきり・・・

[106] Re:球

よくよく見ると、上部の端子は3本でした。

またもや、ふりだしに。

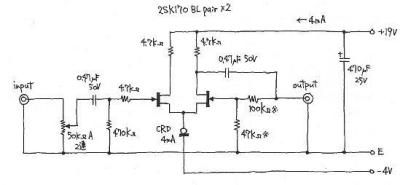

[105] Re:球 Re:Re:Re:ミュート回路

>PCのCPUクーラーでも、こんな手の込んだヒートシンクはないですよね

このサイズになると、1個ずつ手作りだと思いますが。(そもそも数が出ないと思われますし

正体はこれです。(たぶん

8T10R Toshiba 送信用強制空冷3極管

http://www.museum.uec.ac.jp/database/valve/bf3/8T10R.html

ヒータが、 電圧 22V、電流 60A。

これくらいになっても、やっぱりヒータトランスなのでしょうねぇ。(をいをい

とまぁ冗談はこれくらいにして、田舎の電子部品屋の棚にディスプレイとして座っています。

長らく正体が誰もわからなかったのですが、ほぼ判別できました。

>色々考えるとミュート回路はリレーが一番ですね

いろいろと試してみて、結局リレーに落ち着きました。

最初からリレーだったのですけれどね。(笑

mr_osaminさん

>まさに七転八倒の記録w

車でいえば、ギアをリバースに入れていて、自分は前進するつもりなのに後ろに

進んで、あれ?ってなっていたような状態でした。

出だしから間違っていたという、失敗の記録です(笑

位相を進めてしまって、おかしいなぁと首をひねっていました。(あはは

[104] Re:Re:Re:Re:ミュート回路

まるはさん

>ここに、大きな失敗例がいますから、私の真似をしなければ

最初から確実に動作します。

はい、

同じ轍を踏まないよう、留意します。

まるはさんのブログも拝見させていただきました。

まさに七転八倒の記録w

[103] Re:球

な、なんですか。 これは。

PCのCPUクーラーでも、こんな手の込んだヒートシンクはないですよね。

>ノイズではないですが、無音時に音にならない音というか

>「シーっ」という感じがしたのを覚えています。

そうそう、ミュートTRの駆動回路からの電流がオーディオ信号ラインへもれます

から、駆動回路自体もローノイズ設計にしておかなければなりません。

色々考えるとミュート回路はリレーが一番ですね。

接点不良になりにくい小信号用のリレーを使います。注意点はそこだけです。

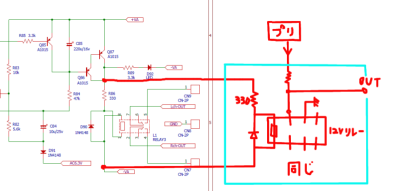

[102] Re:Re:Re:ミュート回路

mr_osaminさん

>まずはHPAの製作を進めねば・・

ここに、大きな失敗例がいますから、私の真似をしなければ

最初から確実に動作します。

[101] Re:ミュート回路

たかじんさん

>リレーの音質には敵いません

>音は、少しガヤつくように感じます

2SC2878は使っていませんが、2SC1000では逆hfeが低いせいか

ONになってから僅か時間差があってミュートが効く感じでした。

そして小さく音漏れがしましたし。

2SC1815では、アッテネータという感じで音が小さくなっただけです。

音的には、そう言われてみれば何かおちつかない音がしていた

気がします。ノイズではないですが、無音時に音にならない音というか

「シーっ」という感じがしたのを覚えています。

なるほどこれがガヤつく感じかもしれません。

[100] 球

棚の下にあったので写りが悪くて申し訳ないです。

それに裏側向いていますし。

これでYAHAを(世界最大の大馬鹿かも

写真だけでは大きさが分かりませんが、高さ40センチくらいあります(笑

[99] Re:Re:Re:ミュート回路

mr_osaminさん

まるはさん

こんばんは。

プリアンプの回路がぺるけさんの差動ラインプリ回路だと、DCはカットしています。

しかもドレイン出力なので、とてもインピーダンスが高いので、ある意味安全です(^^

(勝手に貼ったら怒られるかな・・・)

[98] Re:Re:Re:ミュート回路

まるはさん

>逆の発想はどうでしょうか。

そうですね!

というか、自ずとそのような流れになると思っています。

まずはHPAの製作を進めねば・・

[97] Re:Re:ミュート回路

>リスクはありますが、素通しで

逆の発想はどうでしょうか。

動作テスト段階では、ミュート回路を入れて

いくつか抵抗を付け外しして試聴してから、

調整が完全になってから、試しにミュート回路を

外してみるという方法ですが。

私はHPA-12を自作基板で作ったので遠回りをしました。

たかじんさんの基板であれば、異常動作など

起こりにくいとは思いますが、動作させた最初の時点では

出力側には、けっこうな電圧が出力されて驚きました

[96] Re:Re:ミュート回路

たかじんさん

>ちなみに、ぺるけさんのラインプリなら、もともとインピーダンスが4kΩくらいと

高いのでリレー直前の抵抗はなくても良いです。

そうそう、タイマーをもう少し延ばしてもよいかもしれません。

C85の220u/16vを470u/16vにすると4秒ちかくになると思います。

とりあえず、音声信号の通り道にできるだけ抵抗を入れたくないので、

リスクはありますが、素通しで進めてみようと思います。

[95] Re:ミュート回路

mr_osaminさん こんばんは。

>プリから入るラインの抵抗値の定数はどうやって決まるのでしょうか?

テキトウです(笑

100~470Ω位が良いのではないでしょうか。 抵抗値が小さいとミュートの

効きが甘くなりがちですが、抵抗値が高いと、音が優しくなってしまいます。

音を聴いて判断するのが良いかと思います。

ちなみに、ぺるけさんのラインプリなら、もともとインピーダンスが4kΩくらいと

高いのでリレー直前の抵抗はなくても良いです。

そうそう、タイマーをもう少し延ばしてもよいかもしれません。

C85の220u/16vを470u/16vにすると4秒ちかくになると思います。

ちなみに、プリアウトは、安全のためDCをカットして出力するのがお薦めです。

この辺りは、音質と安全性のバランスでどちらをとるのか、非常に難しいところ

ではあります。

>R15、R65 数量4 ???? 120Ωです。

ミスですね。 数量2でお願いします。

まるはさん こんばんは

>ブログに書かれている2SC2878であれば、もっと良いのでしょうねぇ。

ミュート用トランジスタですからね。 逆さhfeが規定されているのと

ON抵抗の小ささが特徴です。 とは言っても、ずっと信号ラインに繋がっている

のでリレーの音質には敵いません。 測定しても歪率が悪化するわけではない

ですが、音は、少しガヤつくように感じます。

>左右独立しているので、どちらかでも+-0.6V以上になるとリレーが動作しますし。

パワーアンプの保護には必須の項目ですよね。 実験中に何度 このDC検出に

お世話になったことか(笑

これを検知しないSPリレーは意味ないです。

[93] Re:Re:ミュート回路

>>こうすると、リレーと抵抗、ユニバーサル基板の切れ端で、多分300円もあれば

>>間に合います。

この回路のライン側の出力異常電圧検知回路部分は、なるほどなぁと

感心する物です。

左右独立しているので、どちらかでも+-0.6V以上になるとリレーが動作しますし。

これを利用しない手はないですね。

[92] ミュート回路

>photo-MOSリレーは、以前、設計した基板で使いました

たかじんさんの後追いをしていました。

実験止めです。(笑

>ミュート用トランジスタって

>http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/10/post-1600.html

たかじんさんの過去のブログで、こんなのがありました。

2SC1815では、使い物にならず部品箱にあった2SC1000は

以外とよかったです。

ブログに書かれている2SC2878であれば、もっと良いのでしょうねぇ。

でも、ラインをグランドに落とす物なので、ちょっと目的のものでは

ありませんでした。

[91] HPA-12について質問です

たかじんさん

部品表(FET入力純A級)を見ながら部品の取り付けを進めています。

No.26で

R15、R65 数量4 ???? 120Ωです。

記載ミスでしょうか?

[90] Re:Re:ミュート回路

>こうすると、リレーと抵抗、ユニバーサル基板の切れ端で、多分300円もあれば

間に合います。

なんと!

[89] Re:ミュート回路

mr_osaminさん

こんばんは。

>オーディオワークスのライン信号用ミューティングキット

555タイマーを使ったものですね。 その割りに価格が高いです。 ちょっとびっくり。

ちなみに、HPA-12基板も同じケース内に入れるのであれば、そこからミュートの

信号をとって同じタイミングでミュートできますよ。

こうすると、リレーと抵抗、ユニバーサル基板の切れ端で、多分300円もあれば

間に合います。

[88] ミュート回路

たかじんさん

プリ用、SP用のミュート回路について解説ありがとうございます。

とても参考になりました。

結局、リレー回路になるのかな・・・

などと考えています。

1つ使えそうかなと検討していたのが、オーディオワークスのライン信号用ミューティングキットです。

http://audioworks.ocnk.net/product/25

DC5Vをどこから引っ張るか・・はてさて・・・

ラインプリ用の電源回路から引っ張って・・・

あぁ、ややこしい!

と、どんどん複雑化してゆくのを考えただけで、うんざりです。

さて、

HPA-12をようやく昨日から製作開始しました。

部品の選別などに時間を食ってしまったので

まだ電源部周辺の部品実装を始めたばかりです。

あらためて、回路図と基板とにらめっこしているといろんなことが想像されます。

これって設計者の思想ですからね。

ぺるけさんの回路って本当に部品点数少ないなぁ・・・とか、

まずはHPA-12単体で音だしまで持っていき、そのあとにSEL,VOLへと段階的に取り組みたいと思います。

[87] Photo-MOS

aizzakさん こんばんは。

原因がわかって良かったです。

VOL-12基板の最大の特徴かもしれません、GNDが繋がっていないところは。

コントロール系と、信号系で。 しかも信号の方も左右でGNDは繋がっていません。

MUSES72320の設計者の意図を最大限に読み取った基板かもしれません・・・

まるはさん mr_osaminさん こんばんは。

リレーというかミュート回路は、可能な限り単純にしたいですね。

photo-MOSリレーは、以前、設計した基板で使いました。 松下のものとオムロンのもの。

ON抵抗が低いものは、D-S間容量が大きく、高域が漏れる。 容量が少ないものは

ON抵抗が高い。 と、なかなか都合の良いものがないんですよね。

SSR・MOS-FETリレーも名称が異なるだけで、ほぼ同等のものです。(大電流ものは除いて)

ちなみにcdsもON抵抗というか、LEDに最大限電流を流しても、結構な抵抗値が

あるので、ぺるけさんのラインプリのような高インピーダンス出力の回路にしか

適応できないと思います。 おそらく、4kΩくらいインピーダンスがあるのでは

ないでしょうか、あの回路。

単純にオペアンプで構成したバッファでは、インピーダンスは意図的に抵抗を

入れない限り1Ωを遥かに下回っているので、数十Ω程度のON抵抗では、

ポップスは消えないです。

ちなみに、ミュート回路は、信号に直列にいれて、信号を切断する方法と、

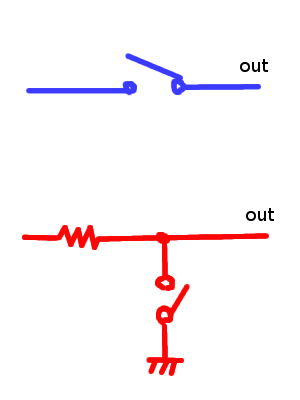

対GND側へと入れて、強制的に信号をGNDレベルにするものがあります。

プリアンプでは、GNDへ落とすほうを使うことが多いです。

SP出力は、逆に信号を切断するほうです。

[86] VOL-12 のオペアンプ

たかじんさん

こんばんは。

VOL-12の電源とHPA-12の電源の電圧を変えてあったのでGNDを繋いでいませんでした。

GND繋いだら問題なく作動しました。

MUSESのGND繋いであるから大丈夫だと思っていましたが、MUSESのGNDは独立していたの忘れてました。

以前にもこんなことがありました・・・

学習不足でした。

ありがとうございました。

[85] ミュート回路

Photo-MOSリレーなる電子デバイスを使った方法があるので

実験しだしたのですが、なかなか思ったような動作になってくれません。

そもそも、電源が入っていない状態ではOFFのはずなのですが、

電源が入った瞬間にポップノイズを出してくれます。

本末転倒です。

Photo-MOSリレーのために電圧制御をしなければならないなんて。

遅延起動でいいと思うのですが。

これがうまく動作してくれると、ClassAAなどのOPAMPアンプでも

小型に付属できるので都合がよいのですが。

ぺるけさんのLED-CDS機器の方が、アナログ的制御でいいのかも

しれませんね。

[84] Re:ミュート回路

たかじんさん

いろいろと教えていただきありがとうございます。

HPA-12,SEL-12、VOL-12をベースに、その周辺のモジュールをシンプルな構成で

バリエーションを増やしてゆければ、我々のような(回路設計までおぼつかない)

プチ・ビルダーにとってはソリューションが増えてとても助かります。

今後もいろんな実験を重ねて面白いものを作ってゆけたらと思います。

私自身もいろいろと試行錯誤しながら、知識習得に努めたいと思います。

よろしくお願いします。

[83] ミュート回路

HPA-12を使っている場合は、そちらに入っている保護回路が電源ON/OFFに連動し、

DC漏れも検出してリレーを切るのですが、電子ボリューム基板では、プリアンプとしての

使用を考慮していませんのでポップスノイズが出ます。 マイコンのポートも余って

いませんので、ソフトウェア変更でも対処が難しいところです。

ぺるけさんのcds方式は、同じくぺるけさんのラインプリのようにインピーダンスが

高いプリアウトに対しては有効で、しかもシンプルでいいですね。

ちゃんとした回路で組まれたラインアウトには向きませんから、何か簡単に

出来るものを考えておきます。

マイコンとリレーでデジタル的にやってしまうのが吉でしょうか。

HPA-12のアナログロジックとは真逆の手法ですが、ソース公開を念頭に置いて

みんなに使ってもらえればと思います。

[82] 電源ON,OFF時の対策

リレー回路以外にこんな方法もあるんですね。

http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/dcp.htm

[81] Re:パッシブ型プリ

たかじんさん

何か良いセレクタが無いかと探していて、

エーワイ電子のパッシブ型プリを購入しました。

(えーわい、ていかにも関西らしいというか 笑

因みにこの会社、ガレージビルダーなんですが、オーナーはラックスのOBのようですね。)

到着して早速、ハラワタを見てみると見事なまでにスカスカて、

ALPSのRK27の4連とセイデンのセレクタだけでした。

ぺるけさんのラインプリですが、本当にユニークだと思います。

ポップノイズは怖いので、ラインプリ用のミューティング基板を入れようと考えていたところです。

VOL-12のバランス化拡張は面白そうですね。

今から楽しみです。

VOL-12基板単独とのセットだと専用でもう1セット作れるので、嬉しいです。

[80] パッシブ型プリ

mr_osaminさん こんにちは。

面白い呼び方があるものですね。 アンプが入っていないのにプリと呼ぶとは・・・

プリアンプからフォノイコライザアンプを省いたモデルをラインアンプと呼ぶことが多く

なってきたとは思うのですが、更にプリアンプ自体も省いて、セレクタ+可変抵抗なのに

プリアンプと呼ぶとは・・・

まあ、プリアンプが必要か、不必要か。 そこは難しい問題です。

私も省けるものは省く、シンプル主義ですが、プリアンプによる音の差は認めざるを

得ないということを体験してきましたから。

好みで選択するというのが良いのかもしれません。

ぺるけさんのラインプリは、知りませんでした。 回路図を見ると驚きのシンプルさ

ですね。 これでまともなプリの役目を果たすのだろうか・・・ と。

さほど低インピーダンスで出力できないですし、遠慮なくDCカットするあたりは

他の追従を許さない独創っぷりです。 このプリの電源on/off時には、先に

パワーアンプの電源を落としておくことをお薦めします。 最悪、スピーカーを飛ばし

かねません。

音の方はぺるけさんチューニングですので面白い音が聞けるかもしれません。

楽しみですね。

>電源は100Vパラってもう1機トランス+電源回路で駆動することになるのかなと

トランスならちょっと安心です。 氏が紹介しているスイッチング電源だと

MUSES72320出力のインピーダンスの高いラインにスイッチングノイズが飛び込む

可能性が高いからです。

ちなみに、VOL-12のバランス化拡張は、裏の裏で進行中で、8月中に案内できるかも

しれません。 VOL-12に追加基板で対応させるものです。

SEL-12とは排他使用になりますので、誰にでもというお薦め基板ではありません。

DACからヘッドホンまで、全てバランス回路で組みたいというマニアックな方向けです。

[79] Re:Re:VOL-12のオペアンプ

たかじさん

早速の回答ありがとうございます。

>バッファを載せるのであれば、その後、出力をパラっても良いと思います。

line-outにもつなげつつ、HPA-12にも入れておくという感じです。

つまり、セレクタ不要という意味ですね。

>ちなみに、VOL-12基板はバッファを載せても、アンバッファ出力は生きていますから

バッファ出力をline-out、アンバッファ出力をHPA-12へと繋げても良いかもしれません。

あ、こちらのほうがいいですね。

できれば、VOL-12とHPA-12は直結したいので。

そのためにFET入力版にしようと思っているのですから、バッファ挟まないほうがいいです。

バッファもできるだけシンプルな回路が良いなぁ、と考えていて、

まずは、ぺるけさんのFET式差動ライン・プリ・アンプが候補です。

http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/pre4.htm

電源は100Vパラってもう1機トランス+電源回路で駆動することになるのかなと

考えています。

ここから余談ですが、

実はPGA2311を使った電子ボリューム基板を以前入手してプリアンプとして

使っていました。

IRリモコン機能もあって、とても便利に使っていたのですが、

BDプレイヤー、DACと平衡出力可能な機器が増えたので、エーワイ電子の

平衡型パッシブプリに入れ替えたんです。

ところが、一聴して中低域の厚みが違ったのでビックリしてしまって、

電子ボリュームプリはあっさり降格してしまいました。

そんな経緯があるので、今回のVOL-12はとても期待しているんですよ。

[78] Re:VOL-12のオペアンプ

>mr_osaminさん

idss測定冶具があれば問題ないですね。

>RCA入力->SEL-12->VOL-12->バッファ回路->OUTセレクタ->HPA-12(もしくはLINEアウト)

バッファを載せるのであれば、その後、出力をパラっても良いと思います。

line-outにもつなげつつ、HPA-12にも入れておくという感じです。

ちなみに、VOL-12基板はバッファを載せても、アンバッファ出力は生きていますから

バッファ出力をline-out、アンバッファ出力をHPA-12へと繋げても良いかもしれません。

GNDループは、でたとこ勝負っすね。 ループが小さく、金属ケースに入れている場合は

表立って問題になることは少ないからです。

>aizzakさん

OPA2143はユニティゲインでも安定なオペアンプなので、それが原因となるのは、出力に

大きな容量がぶら下った場合だけです。 そしてその容量に対しては、出力に抵抗を

入れることで対処可能です。 ということで1kΩも入っていれば、そこは問題ない

と見てよいと思います。

信号入力にどこかに接触不良っぽい箇所がないでしょうか。

GNDが左右で完全に独立しているので、両方のGNDが確実に接触している必要があります。

あとは、一度、電源をHPA-12から供給してみてはいかがでしょうか。

[77] Re:VOL-12のオペアンプ

私もオペアンプのことで便乗質問させてください。

今、ちょうど6N6P全段差動PPミニワッターが完成間近かでして、

これをリモコンで入力切り替えやボリューム操作できると便利だな、などと考えています。

となると、VOL-12と組み合わせてみたくなるんですね。

プリアウトのことを考えると、やはりバッファが必要なので、オペアンプを採用したいと思います。

が、せっかくなのでバッファもディクリートで組んでみるのも面白そうだと妄想を初めています。

(ぺるけさんのFET差動バッファ回路など)

回路構成としては、

RCA入力->SEL-12->VOL-12->バッファ回路->OUTセレクタ->HPA-12(もしくはLINEアウト)

という順番になるのでしょうか?

(セレクタスイッチが手動になるのは残念ですが・・・)

また、VOL-12とHPA-12はGNDをそれぞれRch、Lchと引っ張っていますが、

バッファ回路の入り口で共通化することになると思います。

GNDループにならないように気をつけねばなりませんが、この点についても

アドバイスをお願いいたします。

[76] VOL-12のオペアンプ

たかじんさん

いつもありがとうございます。

VOL-12のオペアンプ(U2)の事でアドバイス頂けますでしょうか?

OPA2134UAを取り付け(抵抗も)出力を取り出したのですがどうも上手くいきません。

非常にノイズが多いような音が割れてしまっているような、VRも上手く作動しません(音が絞り切れなかったり、音が突然大きくなったりします。)。

オペアンプを取り付けると、信号をストレートで出す方の端子にもノイズが載ってしまいます。

抵抗値(R15/16)にはとりあえず100Ωと1K 試してみましたが同じ結果でした。

電源電圧は±14.3Vです。

音は聞こえているのでオペアンプの取り付けには問題ないかと思いますが、抵抗値をもっといろいろ試したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

[74] FETの選別

追伸です。

J-FETの選別は冶具に依っていますが、Vgsの測定には半導体チェッカーを使っています。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05467/

選別のために30~50個単位で購入したりするので、できるだけ短時間で測定できるようにしたいためです。

[73] Re:カップリングコンデンサ

たかじんさん

おっしゃるとおりで、カップリングコンデンサはいろいろとチョイスして各々の

音色を楽しむことができますし、

事実、そうやって好みの音色をアレンジする方も少なくないと思います。

J-FETの選別はもともと、ぺるけさんの差動ヘッドホン・アンプの製作のため

冶具を製作しています。

2SK170は既に選別したペアが何セットかあるのですが、2SK30Aはこれからです。

VOL-12用部品は昨日、秋葉原でまとめて揃えました。

AppleRemoteもヨドバシのポイントが1000P以上あったので、お得に買えましたよ。

あとは基板は到着するのを楽しみにしています。

[72] カップリングコンデンサ

mr_osaminさん こんにちは

J-FETの選別方法は、検索すると沢山ヒットするのですが、わざわざ測定冶具

のようなものまで作る必要はないと思います。

私は、テスター1つ、12VのDC電源1個、ワニ口クリップ数本でやっています。

カップリングコンデンサは、使用するコンデンサの種類によるところが大きいですかね。

真空管アンプでは、段間でDCカットするときに、相当拘ったコンデンサを

入れていることが多いように思います。

4.7uF~10uFあたりのフィルムコンデンサを使うと大分印象が変わるかもしれません。

2.2uFのフィルムコンが秋月で安く売っているので、それを試してみましたが、

若干低音が足りなくは感じるものの、歪感の少なさ、自然な響きなど、ちょっと

良さそうな雰囲気はありました。

省けるものであれば、省いたほうがシンプルにはなりますが、カップリングコン=悪

のように考えない方が良いかもしれません。 このコンデンサによって音を作る

というのもひとつの手法だと思います。

VOL-12基板とHPA-12基板の組み合わせの場合はFET入力にすることで直結ができる

というだけです。高価なフィルムコンにお金をかけずに済むというのは、メリットですが。

[71] HPA-12基板と一体

たかじんさん

やはりおっしゃる通り、HPA-12基板と一体がよさそうですね。

HPA-12は今回、FET入力 純A級ヘッドホンアンプとして組もうと考えていまして、

2SK30Aの選別も行おうと思っています。

カップリングコンデンサなしの直結は魅力ですね。

ということで、電子ボリューム基板の頒布も検討しようと思います。

これらを組み合わせて1ケースに収納で決着です。

[70] (無題)

mr_osaminさん まるはさん こんばんは。

電子ボリューム基板への電源供給は、まるはさんのおっしゃる通りですね。

ありがとうございます。 電圧的にはギリギリなのですが、外部電源を使うと

それはそれで、面倒ですしGNDの引き回し(ループ)を考えるとシンプルな方が

良いのではと考えてしまいます。

>ヘッドホンアンプ付きパッシブプリアンプにしてしまおうとも思っています

MUSES72320で減衰させた信号は、パッシブの可変抵抗よりもインピーダンスが

高いので、バッファなしで引き回すのには向いていません。

可変抵抗のあと2mくらいシールド線で引き回しても、さほど悪影響はでないの

ですが、この電子ボリュームは厳しいですね。

プリアウトには、何らかのバッファを通すべきです。 オペアンプでよければ

基板の裏に付きます。 ただ、プリアンプとしての使用をあまり考えていない

のでそのバッファ後のミュートとかはありませんから、パワーアンプの

電源を先に入れていて、あとから電子ボリューム基板の電源をONすると

盛大なポップスノイズが発生するかもしれません。

HPA-12基板と一体にするのであれば、アンプの保護回路のONディレイがあるので

問題にはならないのですが・・・

[69] Re:暑さで沸いています

まるはさん

タカチYMシリーズは私も幾つか使っていますよ。

なにより、加工のしやすさと利用しやすい価格が魅力です。

>HPA基板上に整流用のダイオード(ブリッジ)と電解コンデンサが乗っていますから、

それを使わないのであれば私のように、別電源が必要になりますね。

私、勘違いしていまして、良く解説を読むとHPAから電子ボリューム基板へ電源供給ができる仕様なんですね。

ますます、組み合わせたプリアンプに仕立てる気になってきました。

[68] 暑さで沸いています

mr_osaminさん。

>これまでの作例は基本的にHEN110420か、HEN110412で統一してきたので

綺麗に並べていらっしゃるのでしょうね。

ちなみに私は、タカチYM-180と150で揃ってしまっています。

見栄えは見せなくてもご承知のとおりで、どうみても、趣味の工作レベルです。

>なので今回は高さを妥協してHEN110620に納めようと思ったのですが

重箱じゃないですが、HEN110620を2段重ねにして、上の底板と下の天板に

大穴をあけて、トランスを吊る事も考えました。

見栄えは・・・今ひとつという気がしてなりませんが。

>ヘッドホンアンプ付きパッシブプリアンプにしてしまおうとも思っています

>ちなみに、その場合、どこからか電源基板を調達し電子ボリューム基板からHPA基板へ

HPA基板上に整流用のダイオード(ブリッジ)と電解コンデンサが乗っていますから、

それを使わないのであれば私のように、別電源が必要になりますね。

キットで+-電源があるので、基板の大きささえ合えば使えると思いますが。

[67] Re:Re:ケース

未だに悩んでいます。

たかじんさんの設計構想では、電子ボリュームとHPAとの組み合わせも視野に

入っていますので、

そういうことなら、いっそのこと両方を1つのケースに組み込んで、

ヘッドホンアンプ付きパッシブプリアンプにしてしまおうとも思っています。

ちなみに、その場合、どこからか電源基板を調達し電子ボリューム基板からHPA基板へ

給電するという流れで良いんですよね?

[66] Re:ケース

まるはさん

>タカチのケースの中で「フリーサイズアルミケース」というのがありまして、

HPA-12、電子ボリュームのMUSES VOL-12 SEL-12に、トランスまで

入れるのなら、これを特注しようかと企んでいます。

これが現在のところ、ベストな選択かと思います。

しかし、いろいろと自作品が増えると様々な規格のケースがごっちゃまぜになって

統一感が無く、とても困った事態になるのですね。

私の場合、これまでの作例は基本的にHEN110420か、HEN110412で統一してきたので、

これが自分を縛る原因になっています。

なので今回は高さを妥協してHEN110620に納めようと思ったのですが、これが苦戦中。

という顛末なのです。

せめて似たような外観のケースとなるとHITシリーズが候補にあがる、とそういうわけなのですね。

たかじんさんのおっしゃっている、

>ケースってものすごく種類が豊富ですが、これだ! っとその気にさせてくれる

ケースって少ないですよね。

そして、今度は、そのケースに中身が入らない・・・(涙

これなのですよ。

だから悩み中。

[65] ケース

mr_osaminさん、こんばんは。

>タカチのHEN110620

買ったまま半年眠らしたままになっています。

「たかじん式ヘッドホンアンプHPA-12」を入れる予定のまま

どうしたことか、別のケースに入れてしまったので、

使わずじまいになっています。

>私もやってますよ~ ひそかにですが

深く進攻中なのですね。

>YAHAは非常にシビアで真空管にシールドをしないと

0dB HyCAAは、机の上に乗っていて、自分でも引っ掛けそうになって

非常に危ない状況なのですが、携帯やパソコン、液晶モニターのインバータノイズ

などが、ほとんどといっていいほど聞こえません。

ただ、ケースに収める予定なので入力の配線とボリュームへの配線が長いので

位置によっては僅かノイズが聞こえる場合がありますが、少しずらすと無音の

状態になります。

まさに目からウロコ状態です。

>タカチHIT-17-6-18

検索してもすぐに見つけることができませんでした。

http://takachi.ocnk.net/product/582

HIT型自然空冷小型アルミケース

このシリーズだったのですね。

タカチのケースの中で「フリーサイズアルミケース」というのがありまして、

HPA-12、電子ボリュームのMUSES VOL-12 SEL-12に、トランスまで

入れるのなら、これを特注しようかと企んでいます。

財布には痛いですが、後何ミリ長ければ入るのに、などといった事がないので

いいかなと思っています。

[64] ケーシング

いろいろ考えたのですが、

少し余裕を持たせるなら、タカチHIT-17-6-18がリーズナブルだと考えています。

コンパクトに纏めるのもいいのですが、

トレードオフもあるので

[63] タカチケース

mr_osaminさん まるはさん こんばんは。

ケースってものすごく種類が豊富ですが、これだ! っとその気にさせてくれる

ケースって少ないですよね。

そして、今度は、そのケースに中身が入らない・・・(涙

そうそう、C1,C51は、FET入力なら省くことができますし、ボリュームからアンプ

への配線の途中に入れることで、基板上になくても大丈夫です。

C2,C52は、あまりシビアなものではないので多少延長しても大丈夫です。

どうにか収まるといいですね。

トランスから整流回路までの交流は、多少引きのばしても悪影響は少ないですが

整流回路からアンプまでのDCは、あまり長く延ばさない方が良いです。

HPA-12基板は、その点一体化しているので伸ばしようがないですけど。

>一人、過去?の工作をしています。

あれれ? 私もやってますよ~ ひそかにですが。

そうそう。ノイズがない。 YAHAは非常にシビアで真空管にシールドをしないと

いけませんでしたが、0dB HyCAAはその点も改善されているんですよね。

[62] Re:Re:Re:トランス

さらに追伸ですが・・・

C1,2 C51,52の隙間をぬって、基板を逆さにし、40mmほどのスペーサーをかませれば

大きめのミニデテントもいい感じに納まるような気がしてきました。

さらに試行錯誤は続く。

[61] Re:Re:トランス

追伸です。

いっそのこと、真空管アンプのようにケースの上に配置してしまうとか(笑)

トランスのケーシングさえうまくできれば、そういう発想もありますね。

タカチのHEN110412あたりに基板をうまく組み込んで、ケースの上にトランスを配置。

そこからケース内に配線してしまうというかなり強引な発想ですが。

[60] Re:トランス

たかじんさん、まるはさん

こんばんわ。

とりあえず、HT-612を買ってきましたが・・・

うーん、やっぱり大きいですね。

できれば、タカチのHEN110620あたりに組み込みたいと考えていたのですが、

かなりギリギリです。

ボリュームはALPSのRK27を用意したのですが、ちょっとムリかもしれません。

HT-61×2でもちょっと厳しめです。

>薄いトランスがなかなか無くて、私も探しています。

>もう特注するしか手段がないのではと考えています。

>どうせ特注するなら、ブログで紹介しているものより容量に余裕のあるものにします。

>それでも高さ40mm以下の薄型です。

あぁ、やっぱりそうなりますよねぇ・・・

1Uに納まるサイズだとベストですよね。トロイダルトランスも調べたのですが、

AC6.3V出力は見あたらなかったです。

本日、基板が到着しました。

とてもうまく配置されていて合理的な印象です。

先の課題を考えると、電源基板が独立していると2階建てとか、別々のケースに入れて

独立させるなどのアイデアも考えられますね。

もう少し、試行錯誤してみます。