新しい投稿 BBS42.html ← 現在のページ → BBS44.html 古い投稿

[159] :Re:HPA-12 FET入力版

mir_osaminさん、

早速にコメント有難うございます。

なくても、繋がったということなので、もう少し、研究してみます。

[158] Re:Re:HPA-12 FET入力版

しげるさん

追伸です。

U2のオペアンプに関する件、過去記事ではこんなところでした。

http://6218.teacup.com/nwelec/bbs/76

http://6218.teacup.com/nwelec/bbs/78

ご参考まで。

[157] Re:HPA-12 FET入力版

しげるさん

mr_osaminです。

確かに部品表には「FET入力必須」とありますね。

私、それ無視して直結しちゃいました(笑)

マニュアルの記載で

「■オペアンプバッファを使用する」の項にあるように、

低インピーダンス出力が必要な場合にオペアンプを介したほうがノイズ入力に強いとの事、

同じケース内でHPA-12とVOL-12を同居される場合、両基板間の配線が短くできるので

私は不要と判断しました。

(折角のディスクリート回路なのに、オペアンプを介在されることもイヤだった、

という理由もあります。)

[156] VOL-01のマニュアルで質問

たかじんさん

マニュアルを読んでみたのですが、1点わからない個所があります。

VOL-12,VOL-01を組み合わせる場合、制御線はVOL-12とVOL-01とを接続と記載されています。

これに、SEL-12を組み合わせる場合は、SEL-12との制御線の接続はどうなりますか?

VO-12->VOL-01->SEL-12 でしょうか?

[155] HPA-12 FET入力版

たかじんさん、皆様、いつもお世話様です。

初心者の質問で申し訳ありません。

HPA-12&MUSES VOL12での作成を検討中です。

HPA-12をおすすめのFET入力版にしようと思っていますが、

電子ボリュームとの接続で、

電子ボリュームの部品表での読解がわからなくて困っています。

U2のオペアンプの所で、HPA-12・FET入力版をつなぐ場合は、

必須ということと理解しますが、

特に部品番号が書いていないので、どんな部品をりようすべきか、

悩んでいます。

マニュアルの使用出来るオペアンプは・・・

の部分のコメントでググってみましたが、今ひとつ??てところです。

お薦めのオペアンプをご紹介いただければ幸いです。

たかじんさん、はじめ諸先輩、よろしくお願い致します。

[154] BC550C

まるはさん こんにちは。

BC550Cは、なかなかいいトランジスタですね。C2240よりもいい面があるように思います。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/hycaa.html

このページのtopの写真の真空管保護網は、自作したものです。

屋内配線用の単線VVFケーブルの被服を剥くと、単なる銅線が現われます。

それを適当に切って、曲げて、ハンダ付けすると出来上がります。

根元のビスどめするところは、M3用の丸端子を使用します。

ハンダするときに銅線を伝って熱がきますから火傷には要注意です。

>ただ、ネットの評判を見ると、酸化金属皮膜抵抗の評判はすこぶる悪いです。

ですよねぇ。 私もオーディオ信号が通る場所には使いたくありません(笑

難燃性が必要な電源部分に使用するものだという認識です。

ただ、何事も決め付けるのは良くないですね。 実験してみてよい結果が得られれば

使うという精神は大切だと思います。 そういう意味で常識にとらわれない

某金田氏のポジティブな発想はすごいと思います。

[153] Re:部品の選定

>添付写真は以前製作した、トランス式USB-DACです。

>百均のコレクションケース(5cm角)に収納しています。

ピンジャックがやけに大きく見えると思ったら、5cm角だったとは。

上の基板にピンジャックがハンダ付けされているので、上蓋を

閉めるのが大変そうな気がしました。

こちらは、後々の増改築のために、アルミ穴開き板を曲げてみました。

直角を出して箱を組もうかと思ったのですが、あえて少しだけ

広がるようにしてみました。

前傾姿勢にしたつもりでしたが、あまりに微妙な角度すぎて

真っ直ぐにしか見えなかったというのは内緒です。

[152] :re 2SC2240のhfe

>「これホントにBL?」って感じで、20本中、4本しかありませんでした

私もまとめ買いしましたが、さっぱりでした。300超えるのさえ、まれで

1セットも組めませんでしたので、諦めました。

そのかわり、フェアチャイルドのBC550Cにしました。

ただ、電源電圧が±7.5Vだったので、バランスが崩れて調整に苦労しましたが、

±8.5Vであれば、ほとんど問題ないと思われます。

ただ、勢い余って、次段も2SA1015 →BC560、2SC1815 →BC550Cにしてしまいました。

[151] :re 電源電圧

>某スケルトン抵抗は酸化金属皮膜抵抗の塗料なし仕様だったような

はい。そのとおりです。某有名な方が製造依頼されたという事だそうですが、

ほとんどの方は、わざわざ塗装皮膜をはがして使うとかで。

ただ、ネットの評判を見ると、酸化金属皮膜抵抗の評判はすこぶる悪いです。

長期間のエージングが必要なのが問題なのでしょうかね。

そもそも、そんなに時間がかかると思えませんし。

何か不思議でした。

[150] トランス

mr_osaminさん こんにちは。

トロイダルトランス、9V品ならいいかもしれませんね。

若干電圧が高めになりそうですが、終段アイドリング電流を調整するだけで

問題なさそうです。

ちなみに特注しているRコアトランスは、月末に納品予定です。

こちらは、冒険せずに定格電圧が得られます。

ただ、RSコンポーネンツのトロイダルの約2倍の価格になってしまいます。

C2240のhfeは、私が買った袋にはたまたま大きなものが沢山入っていただけ

なのですかね。 あとは、計測する温度によっても影響されますから、

あまり数値に拘らず、高いほうでペア差が10未満となるものを

選ぶのがよいと思います。

>操作はそれで良いのですが、やはり視覚効果というのは大事だと思います。

ですね。 PICプログラムの大半はこのLCD表示に使ってますし(笑

[149] 2SC2240のhfe

FET入力 純A級ヘッドホンアンプ製作途中ですが、もう1枚の基板もそろそろ手掛けようと思いまして、

サンスイ907サウンド(ライク)版の部品選定を始めました。

C2240(BL)はFET入力のときに購入したものから使おうと思いましたが、

hfe=350以上って少ないですね。

「これホントにBL?」って感じで、20本中、4本しかありませんでした。

ペアは微妙~

来週、もう何十本か買いに走ります。

[148] Re:電源電圧

たかじんさん

>一応、HPA-12では、±7.5~8.5Vくらいを標準としています。

>VOL-12側はMUSES72320の電源電圧が±8.5~15Vですので、±8.5Vなら両方成立します。

RSのトロイダルトランスの場合、9V×2系統を使うとすれば、100V換算でAC7.83Vとなり、

設計上の電圧(±7.5~8.5V)になんとか収まりそうですね。

試しに1機取り寄せてみようかと思います。

>慣れればLCD画面がなくても操作可能になります。

操作はそれで良いのですが、やはり視覚効果というのは大事だと思います。

[147] 電源電圧

mr_osaminさん まるはさん

こんばんは。

電源電圧は、音にも影響しますし、熱の問題もあるので、バランスを取るのが難しいです。

一応、HPA-12では、±7.5~8.5Vくらいを標準としています。

VOL-12側はMUSES72320の電源電圧が±8.5~15Vですので、±8.5Vなら両方成立します。

±7.5Vくらいまで電圧が落ちても動作しているようでしたが個体差の可能性もあります。

まるはさんの仰るとおり、アンプの電源電圧を上げると、アンプのリニアリティが増すので

音が伸びる可能性は高いです。 ですが、最終段の方は電流を絞ってあげないと、

発熱が増えすぎて壊してしまいます。純A級で組んだ場合も、最終段をA1015/C1815で

組んだ場合も熱には気をつけなければなりません。

あとは、市販しているトランスで入手しやすい電圧としてAC6.3Vを選んだので、現在の

電圧になっているという理由もあります。

回路が複雑になってしまいますが、初段と2段目にもう少し高い電圧(±15V)を

供給してあげて、最終段を低く(±8V)という風に2段電源の構成にすると、

バランスを取らずに両立させることもできます。 昔の高級なパワーアンプは

殆どそういう構成になっていました。

HPA-12では、これ以上複雑化すると作りにくくなってしまいますから、そこまでは

しようと思いませんでした。

>すべての抵抗を酸化皮膜で作ってみたい衝動にかられました。

そういえば、某スケルトン抵抗は酸化金属皮膜抵抗の塗料なし仕様だったような・・

違いましたっけ。

>共立でこんなの見つけました。

いいですね。 ピッチも2.54mmっぽいですからぴったりですね。

>全面パネルをすっきりさせる意味で、思い切ってエンコーダも取り付けず、

>リモコンオンリーでもいいかなと考えています。

慣れればLCD画面がなくても操作可能になります。

秋月で売っている3色LED+プッシュボタンつきのロータリーエンコーダを使用

して、入力切替でLED色を変えるなんてことが出来そうです。

[146] Re:部品の選定

まるはさん

>実験して聞いてみた結果では、±7.5Vでも動作しますが、余裕があるほうが

よさそうなので、±10Vで動作させていましたが、いまは±8.5Vにまで

下げています。

最適な範囲については、たかじんさんの発言を待つとして、

「±8.5V」でも許容範囲内だとすれば、2次側9Vでも実質、100Vで「±8V」弱は

いけそうなので、9V仕様でもいいかなと思いました。

あまりに電圧が低いと、VOL-12への電源供給もあるので、ちょっと不安です。

>志がどんどん低くなってしまって、0dbHyCAAなど、百均ケースにまで

成り下がってしまいました。

私もよく百均ケースを探しますよ。

ケーシングで結構面白いアイデアが浮かんだり。

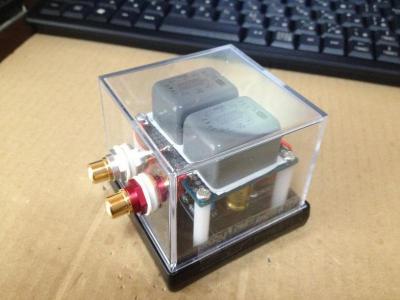

添付写真は以前製作した、トランス式USB-DACです。

百均のコレクションケース(5cm角)に収納しています。

小さいながらもイイ音出してくれています。

[145] :re 部品の選定、ケースなど

>設計上、HPA-12(+VOL-12)の電圧はどのくらいの範囲が有効ですか

実験して聞いてみた結果では、±7.5Vでも動作しますが、余裕があるほうが

よさそうなので、±10Vで動作させていましたが、いまは±8.5Vにまで

下げています。

外付け電源方式(いわゆる、ようかん型DCアダプタ)なのでケーブルを

間違えて±12Vで動作させたいた事があります。

終段の発熱が相当あってヒートシンクまで増設してしまいましたが、

音的には、高域も低域も非常に延びているのがわかるほどでした。

こればかりは、好みの問題なので、どれが正しいかは判断つきませんが、

たかじんさんが設計した電圧が一番問題が起こらないと思います。

>その抵抗値が、初段の電流値を決定しているので

ちなみに、±10VにしてR14,R64の抵抗値を低めにした場合には、

これくらいの電圧の方が重低音がより楽しめて、終段の発熱も

触っていられる温度になります。

>RSのトロイダルトランス

一次電圧が115Vというのが難点ですね。

>そうなんですよね。 抵抗は、結構音が変わります。 特にNFB抵抗や

エージングしたまま忘れていた1台がありました。

1ヶ月半くらいFMラジオにつないだまま鳴らしていました。

ぺるけ式Ver3、両面基板の最終版?でしたが、T型アッテネータを付けた

のですが、音的に曇りというか、すっきりしないので、そのまま放置した

ままになっていました。

久々に聞くと、非常に抜けの良い音になっていて、おかしいなと思い

箱を開けると、アッテネータの抵抗の種類が違っていたことに気づきました。

てっきり金属皮膜(田舎の店で買うとKOAしかありませんが)と思ってたのに

酸化皮膜抵抗でした。

単に最初聞いた時の印象が悪かったのか、抵抗もエージングできたのか

わかりませんが、次つくるとき、すべての抵抗を酸化皮膜で作ってみたい

衝動にかられました。

でも、エージングが非常に時間がかかりそうなので、考えものですが。

>ケース

志がどんどん低くなってしまって、0dbHyCAAなど、百均ケースにまで

成り下がってしまいました。

気楽といえば気楽ですが。

[144] 部品の選定、ケースなど

ブログのコメントから引っ越しました。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/08/post-6d75.html

掲示板のほうが一覧性が高く、他の方も参考にしやすいと思いますので。

>そうなんですよね。 抵抗は、結構音が変わります。 特にNFB抵抗や、

>電流の多く流れるエミッタ抵抗。 金属皮膜とカーボン、音響用プレート抵抗などなど。

>割と簡単に変化が分かるので楽しめますね。

私の場合、普段はKOAの金皮を千石でまとめ買いして使っています。

1%精度なので選別不要ですし、なにより100本\300と安いので。

コンデンサも低ESR(通常品)で、オーディオグレードは使っていません。

今回、HPA-12もこの組み合わせで組んでみました。

音の違いが一番顕著なのは回路設計だと思いますので。

しかし、部品によって音色の違いは確かにありますよね。

HPA-12の場合、最終段エミッタ抵抗は無誘導性にしてみたい誘惑に駆られます。

これとか、

http://www.kaijin-musen.jp/57.html

しかし8本で\8,000!ちょっと腰が引けます。

ちなみに、電源デカップリングは黒MUSEに変更してみようと思い、買ってきました。

耐圧25V品だったので、デカイ!

差動バッファ回路の接続がうまくいったらいよいよケースですが、本当に悩ましいです。

ケースがかなり大きくなりそうなので、思い切って特注しようかと考えています。

こんなイメージで。

http://htpc.jp/t46e/

全面パネルをすっきりさせる意味で、思い切ってエンコーダも取り付けず、

リモコンオンリーでもいいかなと考えています。

[143] Re:フラットケーブル

たかじんさん、まるはさん

こんばんわ。

私は普段仕事で首都圏と地方を行ったり来たりしているので、

電車などはうまくタイミングをずらさないと、観光客に交じって

自由席で立ちんぼ状態になるので大変です。

今週は遠出を控えて近場をうろちょろしています。

昨日は、クルマで秋葉原に部品調達に(笑)

秋月はしっかり休みでした。

さて、

>想定より電圧が低く、整流後、電源電圧が±6Vだったか、6.5Vくらいしか無いという

話でした。

なるほど・・・

やはりトライした方はいらっしゃるんですね。

トロイダルを使った作例の紹介もありましたが、なかなかうまい具合にいかないものですね。

ちなみに、容量を考えるとこんなところでしょうか?

http://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2239317/

http://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2239373/

設計上、HPA-12(+VOL-12)の電圧はどのくらいの範囲が有効ですか?

>フラットケーブルは、昔のパソコンのIDEケーブルを切って使用しています。

>ここには、音声信号が流れないので、適当です。 電源もリレーの駆動にしか

>使わないので基本的には音質へ影響が無いと考えています。

なるほど!

共立でこんなの見つけました。

http://eleshop.jp/shop/g/gAAC41M/

ピッチが合うかどうかわかりませんが・・・

[142] フラットケーブル

いやー、北に向かったのですが、暑かったです。

RSのトロイダルトランスは、以前、使ったことがある方からメールを頂いたのですが、

想定より電圧が低く、整流後、電源電圧が±6Vだったか、6.5Vくらいしか無いという

話でした。 1次側が115V->100Vなので、87%程度の電圧になります。 7x0.87=6.09V

で、まだ大丈夫そうなのですが・・・ どこかで電圧降下がおきていたらしいです。

トヨデンのHT-612の容量が12.6VAですので、それくらいの容量は最低限欲しいところです。

フラットケーブルは、昔のパソコンのIDEケーブルを切って使用しています。

ここには、音声信号が流れないので、適当です。 電源もリレーの駆動にしか

使わないので基本的には音質へ影響が無いと考えています。

SEL-12基板では音声信号とリレー駆動系は、絶縁されているので一切影響はでないはずです。

長さは、20~25cmくらいまでにしておいたほうが無難かと思います。

[141] Re:帰宅しました

おかえりなさい。

無事、帰られたようで、なによりです。

なにせ、民族大移動?の時期ですので、どこも混雑でうんざりしていました。

最近の車はカーナビなど標準装備のはずなのに、右往左往、一方通行で

出会わせるなど、とんでもない事ばかりで、疲れました。

>その他にも初段の負荷抵抗や、初段エミッタ抵抗の値で音が変化しますので

HPA-12で、いろいろと設定変更してみた結果でした。

日々の体調で、好みも微妙に変化するので、結局は無難な設定に

した方が、後々でも問題ない様子に思えました。

>管理人不在中は、まるはさんといろいろとやりとりさせていただいていました

こちらこそ、気づかない点や再度考慮する点などが分かって、

よかったと思っています。

>フラットケーブル(8芯)

自分であれば、10芯でも24芯のケーブルを必要な分だけ裂いて、

コネクタに圧接してしまいます。

基板用のオス、メス共々、通販で購入できますし。

ちなみに、圧接も自分勝手にしています。

専用工具にありますが、小型万力で挟んで作ります。

無茶承知であれば、大型のプライヤーでコネクタ部分を序々に

掴むという荒業もありますが、お勧めしません。

[140] トランスについて

たかじんさん

追伸で質問です。

Rコアトランスはとても期待しているのですが、

トロイダルトランスで使えそうなものをいろいろと探してみました。

http://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2238982/

このあたりとか、なんとか使えないものでしょうかね?

価格もかなりリーズナブルです。

7Vと若干高めですが、2次側は2系統独立しています。

[139] Re:帰宅しました

たかじんさん

お帰りなさいませ。

意外と早い御帰りで、今週末まで不在かと勝手に思っていました。

管理人不在中は、まるはさんといろいろとやりとりさせていただいていました。

さて、

またまたとても単純な質問です。

VOL-12とSEL-12の接続です。

VOL-12のJ7(信号線8本)はどうやって接続するのでしょうか?

フラットケーブル(8芯)を探しているのですが、なかなか見つかりません。

ようやく見つけたのが、ブレッドボード用ジャンパ線です。

もちろん、1本1本地道に配線すればそれで良いのですが、

もっとスッキリ配線したいと考えており、模索中です。

[138] 帰宅しました

mr_osaminさん まるはさん

こんばんは。 帰宅いたしました。

すごい勢いで進んでいるようですね。 ちょっとついていけていないですが、

ぼちぼち再開いたしますので、よろしくお願いいたします。

そうそう、VOL-12のアンバッファ出力の方は、インピーダンスが高めなので

できる限りアンプまでの配線を短くするのが吉です。

あと、注意点としては、アンプ入力側のインピーダンス(抵抗値)が、10k以下と低いと

アッテネータ値23dBと24dB間のステップが大きくなります。 これはMUSES72320の

内部仕様によるものです。 FET入力A級のHPA-12では、22kΩと高めに設定しました。

ぺるけ式は結構ハイ・インピーダンス受けだったと思うので、問題ないと思います。

>HPA-12では、R14,R64の抵抗値を減らすと、低域に振ることができます。

さすが、はるはさん。 その抵抗値が、初段の電流値を決定しているので、

抵抗値が音質へと効いてきます。 初段トランジスタやFETのベストな動作電流の

値を探さす作業は、なかなか楽しいものですよね。

その他にも初段の負荷抵抗や、初段エミッタ抵抗の値で音が変化しますので、

好みの音へと調整するとより一層楽しめるアンプになると思います。

[137] Re:Re::re +SEL-12改めVOL-12

まるはさん

>おっと勘違いでした。差動プリアンプでしたね。

>ヘッドホンアンプをそのままプリアンプとして使用されるのと

>思い違いをしてしまいました。失礼しました。

いや、どちらも差動バッファ式なのですが、回路が若干違うので両方試してみようと

思います。

まずは手元にあるヘッドホンアンプを差動プリとして。

そもそも、VOL-12をHPA-12のボリュームとしてだけ使用するのはもったいないので

差動バッファをつないでプリアンプとして使うわけなので、

そういう応用例が1つの作例として紹介できればと思います。

[136] Re::re +SEL-12改めVOL-12

>15V駆動なんですよね。

作り出したのはVer2からでしたが、Ver3と聞き比べてみると

やはり差がわかります。

曲が終わって無音になる僅か何秒間の音を聞くのが

楽しくなります。

小型の15VDCアダプターを使っていましたが、

たかじん式のトランス別電源を違うトランスに入れ替えたので、

ぺるけ式に流用してみました。

やはり、電源がしっかりすると、より音もしっかりというか、

カチっとした感じで安定感が増すようでした。

>差動プリも別途製作し

>>若干、音量調整が必要かもしれませんね。

おっと勘違いでした。差動プリアンプでしたね。

ヘッドホンアンプをそのままプリアンプとして使用されるのと

思い違いをしてしまいました。失礼しました。

気温が37度超えて、人間が熱ボケが悪化しています。(ああ、ずっとそうでした

[135] Re::re +SEL-12改めVOL-12

まるはさん

>このFETは高域が伸びますね。

そんな印象ですね。

>HPA-12では、R14,R64の抵抗値を減らすと、低域に振ることができます。

ソケットを取り付けているので、交換しながら調整してみます。

>音の傾向は同じですが、艶やかさというか音の延びが違ってきました。

やはり聴感上も違いがでてきますか。

一応、交換部品は揃える予定です。

15V駆動なんですよね。

>若干、音量調整が必要かもしれませんね。

これはどういう意味でしょう?

[134] :re +SEL-12改めVOL-12

>その後、2SK170に変更しました

このFETは高域が伸びますね。

HPA-12では、R14,R64の抵抗値を減らすと、低域に振ることができます。

基板裏側へ、4.7KΩから10KΩの抵抗を並列に付けてみてください。

合成抵抗をあまり小さくしすぎると、回路上のバランスが取れなくなるので、

ほどほどが大事ですが。

>とりあえず、ぺるけさんのFET式差動ヘッドホンアンプをVer.2からVer.3にVer-UPし

音の傾向は同じですが、艶やかさというか音の延びが違ってきました。

>差動プリも別途製作し

若干、音量調整が必要かもしれませんね。

[133] +SEL-12改めVOL-12

タイトル間違ってましたw

まるはさん

その後、2SK170に変更しました。

低音はちょっとおとなしくなりますが、高音がより繊細な感じになりました。

(といいながら、すごく微妙な差です)

>唯一、定電流回路に多回転半固定抵抗がついていますが、1度調整してしまうと

かなり安定してほとんど再調整が必要ありません。

2SK170に変更し、あらためて調整しなおしました。

おっしゃるとおり安定しますね。

>コネクタが多く必要ですね。

1つの筐体にまとめると、けっこうな大きさになりそうですし。

SEL-12を組み込んだときにCH1はトランス式USB-DAC直結にしようとも考えました。

基板が小さいので十分可能です。

が、あまりに集約しすぎかなという感じもして、要検討ですね。

>私は、トランス待ちです。おおよその大きさはわかりますが、正確な横幅がわからないので

>ケースは実物が揃ってからになりそうです。

同じく、

差動バッファも組み込んでプリアンプに仕立てるので基板の数が多くなってきました。

ケースも大型化しそうです。

SEL-12の基板実装も終わったので、次は差動バッファの準備に入ります。

とりあえず、ぺるけさんのFET式差動ヘッドホンアンプをVer.2からVer.3にVer-UPし、

AC100仕様に変更し、これをつないでみようと思います。

差動プリも別途製作し、比較してみようと思っています。

[132] Re:HPA-12+SEL-12

>ぺるけさんの「FET差動バランス型ヘッドホンアンプ」のように音場が

>すごく立体的

たかじんさんのHPA-12は、非バランスなのに、バランス型と肩を並べるとは。

残念ながらバランス型を聞いたことがないので、有益な情報ありがとうございます。

>これ、エージング進んだらかなりイイところまでいけそうです

唯一、定電流回路に多回転半固定抵抗がついていますが、1度調整してしまうと

かなり安定してほとんど再調整が必要ありません。

ただ、電圧を変更すると再調整が必要ですが。

>VoyageMPD(Alex)->トランス式USB-DAC->VOL-12->HPA-12

コネクタが多く必要ですね。

1つの筐体にまとめると、けっこうな大きさになりそうですし。

>たかじんさん特注のRコアトランス待ちです

私は、トランス待ちです。おおよその大きさはわかりますが、正確な横幅がわからないので

ケースは実物が揃ってからになりそうです。

[131] Re:HPA-12+SEL-12

まるはさん

>動き出したばかりなのに、思わず、おおっと声が出る、良い音がしますし。

ですね♪

ぺるけさんの「FET差動バランス型ヘッドホンアンプ」のように音場がすごく立体的。

前後の奥行きがあって、これに加えてさらに音域が広がった感じです。

それと、細かな音が非常によく聞こえる。

中低音も節度がありつつも押し出し感がありますね。

これ、エージング進んだらかなりイイところまでいけそうです。

ちなみに私の環境は、

VoyageMPD(Alex)->トランス式USB-DAC->VOL-12->HPA-12

です。

もう少し調整してさらにSEL-12を合体します。

それと、FET差動バッファを組み合わせてみようと思います。

あとは、たかじんさん特注のRコアトランス待ちです、ね。

[130] HPA-12+SEL-12

>HPA-12FET入力純A級ヘッドホンアンプ」の出音にようやくこぎつけました

>初段FETは2SK30Aでまずは試しています

動き出したばかりなのに、思わず、おおっと声が出る、良い音がしますし。

>IRリモコン、LCDの表示も問題なくとても快適です

そうでした。リモコンも使えるのでしたね。

発注しなければ。

>うふふの、ふ

>えへへの、へ♪

イヒヒヒヒヒヒ。

0dbHyCAAは、12AU7から、6189にして、次に5814Aに差し替えてみました。

6189の方が若干低域が強めな感じですが、5814Aの方が、中で小さくポツンと

2ケ所ほど光っています。

これはこれで味があります。

[129] HPA-12+SEL-12

HPA-12の出音が完了したので、そのまま一気にVOL-12もくみ上げました。

IRリモコン、LCDの表示も問題なくとても快適です。

音のほうは・・・

うふふの、ふ

えへへの、へ♪

ですw

[128] Re:こちらこそ

まるはさん

>GND線分離と、バランス型。

>先の目標にしたいと思っています。

いろいろと次の構想が膨らみますね。

>さて、昨日おとなしかった?のは、久々工作をしました。

ケースに入れるとなんとなくホっとします(笑)

>ちなみに新型工具を使いました。

>通称 竹の子ドリル、というやつです。

工具は私も揃えたいのですが、まず作業場の確保ですね。

本格的にそろえるのもコストがかかりすぎるし・・・

作業台とドリルはなんとかしたいと思っています。

ところで、

「HPA-12FET入力純A級ヘッドホンアンプ」の出音にようやくこぎつけました。

バラックで組んでいます。

初段FETは2SK30Aでまずは試しています。

たかじんさんが2SK170も良好とおっしゃっていたので比較できればよいなと思います。

評価はもう少し後にしておくとして、エージングしながら聴いています。

引き続き電子ボリュームの製作を進めます。(既に基板側はできてますが)

[127] こちらこそ

>この掲示板を見ている方々も同様な疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれませんし

私も間違いは多々ありますので、気づいた方がフォローを入れていただけますと

有難く思いますので、よろしくお願いします。

>「そこに山があるから登るのだ」って感じかなw

GND線分離と、バランス型。

先の目標にしたいと思っています。

さて、昨日おとなしかった?のは、久々工作をしました。

金属加工ですが。

ちなみに、私はこのキャラクターのコレクションはしていません。

というより顔の横に穴を開けるなど、コレクターとしてはもってのほかですし。

いっそのこと塗装してしまおうかと思っていますが、まずは穴をあけて

様子を見てからという事にしています。

0dbHyCAAが、箱に入りましたが、肝心の真空管のプロテクターまで

頭が回っていません。

真空管の上部突起を保護しつつ、中で左右2つぼーっと見えるヒーターを見せるには

どうしたものかと考えています。

ちなみに新型工具を使いました。

通称 竹の子ドリル、というやつです。

余っているアルミ板で3個ほど練習してから、この薄鉄板に挑みました。

ボリュームやジャックなどは細いタイプを使って、楽々と開ける事が出来たのに

調子のって上蓋を開けてみましたが、最後の一番太い部分が引っかかって

しまって、へりが反り返った部分が出来てしまいました。

まだまだ経験が足りないようでした。

[126] Re;たまたま見ていましたので

たかじんさん、まるはさん

フォローありがとうございます。

素朴な疑問を書くことがありますので、ご容赦ください。

なんとなくそれとわかっていてもあえて聞いてみようと思うこともありますので。

また、この掲示板を見ている方々も同様な疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれませんし。

>バランス型・・・私には敷居が高いようです。

「そこに山があるから登るのだ」って感じかなw

技術やコスト面で自分の身の丈の範囲で可能なことはできるだけ実践してみようと思います。

[125] たまたま見ていましたので

>0Ωはジャンパー線を繋げておきます

たかじんさんが、何やら秘策がありそうなので

でしゃばらせていただきました。

バランス型・・・私には敷居が高いようです。

>4桁のカラーコード

金と銀の帯で、1Ω単位なのか10Ω単位なのか変わるので、

分かっているのに見落とす事があります。

頭が沸いているときは、けっこうやります。

>第3版以降は必要のない部分はノンスルーホール

なんと、そういう仕様の変更があったとは。

朗報です。

>LCD部分のケース抜き穴

LCD穴をエッジを綺麗に見せるため、目隠しを考えていまして

薄い(0.1mm厚)真鍮板をエッチングしようとしています。

アイロンプリント工法では、トナーの焼き付けでムラが出ることがあるので

けっこう、それの修正に手間が掛かります。

電動で送り機能付きのラミネーターを買おうかどうか考えています。

新品で5千円らしいですが、プリント基板は厚いので使えないらしく

これだけのために買うと思うとちょっと考えてしまいます。

とりあえず、いつものアイロンプリント工法で四角の穴が開いて

周囲が2mmか3mm幅の物をテストで作ってみることにしますが、

この熱さ。まいってきました。

37度って体温の方が低いのですが。そして夜中も30度より下がりません。

やれやれです。

[124] 出遅れましたが

mr_osaminさん こんばんは。

ご質問には まるはさんが回答されていますね。0Ωはジャンパー線を繋げておきます。

まるはさん ありがとうございます。

助かります。

私の資料が分かりにくいんですね。 もう少し改良をしていかなければならないです。

そうそう、4桁のカラーコードは、私もダメです。 金銀がないと、どちらから読んで

いいのか迷います。 迷ったあげく、テスターで測っています(笑

でも、確実です。

HPA-12基板も第2版までは、抵抗など全ての部品がスルーホールに差し込んでいたので

抜くのが大変でした。 第3版以降は必要のない部分はノンスルーホールになって

いるので、半田吸取りで、部品が抜けます。

確かに、LCD部分のケース抜き穴は大変ですね。 私もどうしようか迷っています。

穴を沢山あけて切り取り線みたいにしたあと、棒やすりでガリガリと拡大していく

方法くらいしか思いつきません。 入念にマスクしないとキズがつきそうです。

スモークのアクリル板を表から貼って、穴の出来を誤魔化すのも手かなとも思います。

[123] Re:re HPA-12について質問です

Re:re HPA-12について質問ですまいました。

>回路図見ればわかる話ですよね

わかっているつもりでも、たまに、あれ?てなる事が多々あります。

それよりも、確認しているのに、4桁のカラーコードを間違う事があります。

これまた自分でも原因がわからないのですが。

抵抗をつけてから、ああここ違うっていうやつです。

>VOL-12も完成です

バラック試作用のボード、これいいですね。

たしか百円ショップにあったような。

0dbHyCAAは、ゴム足の裏に両面テープつけて、プラ板の上に貼り付けていますが、

ボリュームが転がったままです。

パネルに取り付けて固定すると安定しますね。

[122] Re:re HPA-12について質問です

まるはさん

ありがとうございます。

回路図見ればわかる話ですよね(苦笑)

はい、

ようやく仕上がりました。

これからバラックで配線です。

VOL-12も完成です。

セレクタ基板はのちほど。

[121] re HPA-12について質問です

>HPA-12

>初段エミッタ抵抗(R6、R7、R56、R57)

たかじんさんが、おいそがしいようなので、つなぎとして。

ショートさせなければ初段が動作しません。

抵抗の足の余りでも、亜鉛メッキ線でもいいので、

エミッタ抵抗の部分を繋がないと残念ながら動きません。

[120] HPA-12について質問です

たかじんさん

初段エミッタ抵抗(R6、R7、R56、R57)は0Ωの場合、短絡させればよろしいのでしょうか?

それともオープンのままでも良い?

[119] Re:Re:Re:2式ヘッドホンアンプ

まるはさん

>この難作業を行わないとなると、フライス盤で削るしかなさそうですが、

>まだ所有していませんし、ある程度の製品を購入しなければ精度が

>でないので、これまた財布との相談が大問題です。

ここが悩ましいところで、何度この誘惑に魅了されたことかw

けれど、コスト面で考えたら引いてしまいます。

>すぐにmr_osaminさんが追いつかれるかと。

いや、私はまだ1カ月以上先になると思います。

プリアンプ化したいので、そちらの製作も必要ですし、

まずはバラックで組んで、少しずつくみ上げてゆく予定なので。

ケースも今回はいつになくコストと時間をかけたいと考えています。

また、先人の作例が公開されるとそれも参考になりますし。

[118] Re:Re:2式ヘッドホンアンプ

>とにかくアルミ板に四角い穴をあけようとすると、実際やってみればわかりますが

次の方法としては、直線を出すため、百均の小さい金属製定規の裏に

両面テープを当てて、それをガイドにしてPカッターでアルミの穴のエッジを

真っ直ぐに出来ないかと考えています。(最悪削れても良いため百均製)

直線が出来れば、角は精密ヤスリで微調整しながら削るしか

なさそうです。

この難作業を行わないとなると、フライス盤で削るしかなさそうですが、

まだ所有していませんし、ある程度の製品を購入しなければ精度が

でないので、これまた財布との相談が大問題です。

となると業者に発注するしかなさそうです。

レーザー加工する業者もありますが、ケース専門で製作する所に

委託するのが、思ったより安くできるのかなと思っています。

シルク印刷とか彫刻仕上げなど行えば、メーカー製のようになりますが

財布との要相談が必要になりますし。

個人的には、自宅でNC加工が出来れば、パネルの彫刻(掘り込み)から

基板のパターン製作まで出来るので一挙に解決なのですが、

工具貧乏どころではなくなるので、流石に留まっています。

>ひょっとして・・・一番バッターは、我々?w

ここ何日か登場されていないaizzakさんが、基板製作では先陣を切られていますし、

すぐにmr_osaminさんが追いつかれるかと。

ちなみに私は後塵を拝します、というか最後尾になりそうです。(コレコレ

製作例集に登場された方々も、そろそろ、たかじんさんに連絡あるのでは

ないかと期待しています。

[117] Re:Re:2式ヘッドホンアンプ

まるはさん

>悪い作例です。

>次は別の方法を考えて、直角と直線を出せるようにしたいのですが

>なかなか思ったようにできません。

いやいや、実際これをやろうとするとすごく大変だと思います。

とにかくアルミ板に四角い穴をあけようとすると、実際やってみればわかりますが、

相当難しいと思います。

>>そういえば、まだVOL-12の作例が掲載されていないですね

>みなさん、どうされているのでしょうねぇ。

ひょっとして・・・一番バッターは、我々?w

[116] Re:2式ヘッドホンアンプ

>どちらのジャックに挿すかでアンプが選べる。(音質が選べる)

ジャックを差し替えてアンプを切り替えるのは

面白い方法ですね。

物理的にも簡単で、余計な回路が必要ないので

音質が劣化しませんね。

>難関はLCD部分の穴あけです

過去に写真のように1608のLCDを使った工作をしました。

ラジコンで使うサーボチェッカーです。(パルス幅が数値で見えます)

夏の熱さなのか製作精度の悪さなのか、枠のプラが微妙に

曲がって見えます。というか、曲がっていました。

ドリルで穴あけて、ハンドニブラで1mm厚のアルミ板をせっせと

穴あけしましたが、角が綺麗に仕上げることができなかったので

目隠しでプラ板をくりぬいて貼りましたが、今ひとつでした。

悪い作例です。

次は別の方法を考えて、直角と直線を出せるようにしたいのですが

なかなか思ったようにできません。

>そういえば、まだVOL-12の作例が掲載されていないですね

みなさん、どうされているのでしょうねぇ。

[115] Re:2式ヘッドホンアンプ

たかじんさん

これは不可抗力ですね(笑)

おっしゃるとおり、普通ではありえないと思います。

2つのジャックにそれぞれ、「たかじん」「ぺるけ」って書いておきましょうか(笑)

クライマックスは電子ボリュームですね、やはり。

今からケースの構想に入っていますが、できればリファレンス用にしたいので

それなりにコストをかけたいと思っています。

難関はLCD部分の穴あけです。

あれだけ大きな開口部をハンドドリル+ヤスリで整えるのは至難の業なので、

オーダーしようかと考えています。

そういえば、まだVOL-12の作例が掲載されていないですね。

みなさん、どのようなケースに納めているんでしょうかね?

とても気になります。

[114] 2式ヘッドホンアンプ

mr_osaminさん

面白いアイデアですね。 形式の違ったヘッドホンアンプ2式を備えて、ヘッドホン

ジャックも2つ。

どちらのジャックに挿すかでアンプが選べる。(音質が選べる)

プリアウトは、どちらかお好みで接続しておく。 そんなアンプは見たことないです。

ヘッドホンジャックが2つあっても、シリーズの抵抗が違っていてヘッドホンの相性に

よって選択できるアンプをみたことがありますが、内部回路が違うものというのは

さすがに、市販製品としては存在しないように思います。

>DCカットは必要かと思いますが。

そうですね。念のためDCを切っておくのが安全だと思います。

[113] Re:ヘッドホンアンプとプリアンプ

たかじんさん

>実は、ヘッドホンアンプとプリアンプの出力振幅は殆ど変わりません。

ということですよね。

いろいろ考えているうちに、こういうアイデアになったのですが、

そうなると、

「あれ?ヘッドホンアンプが2式?」

という話になったので。

>私としては差動ラインプリが一癖あって面白そうです。

私もそれが面白そうだと思っています。

FET差動HPAの100V版の回路を流用してみてはどうかと考えています。

DCカットは必要かと思いますが。

[112] ヘッドホンアンプとプリアンプ

mr_osaminさん こんばんは。

ブログでどこかに書いたように思いますが、

実は、ヘッドホンアンプとプリアンプの出力振幅は殆ど変わりません。

よりドライブ能力が高いのがヘッドホンアンプです。 そういう意味ではHPA-12の

出力をそのままプリアウトにしても全く問題ありません。

確か、ぺるけさんのところの球ヘッドホンアンプでも、そういう構成にしていて

どちらにも出力するタイプのものがあったように思います。

最もシンプルにするのであればHPA-12のみでヘッドホンにもプリアウトにも並列で出力。

ちょっと変わった音づくりを楽しむのであれば差動ラインプリをプリに使う。

既にある基板を流用するのであれば、ぺるけ式HPAをプリに使う。

という3パターンですかね。

それぞれ、実験してみて、プリとして一番気に入るのはどれか探るというのも

楽しいのではないでしょうか。 私としては差動ラインプリが一癖あって面白そうです。

あと、VOL-12のバッファアウトをそのままプリ出力にしてしまう。 という手もありました。

これが一番クセが少なく素直かもしれませんが、つまらないとも言えます。

[111] 差動ラインプリについて

たかじんさん

VOL-12+差動ラインプリについてですが、

そういえば、FET差動HPAがラインプリとしても使えることを思い出しました。

「(14)このヘッドホンアンプをプリアンプとして流用あるいは共用できるか:」

http://www.op316.com/tubes/hpa/version3.htm

これを使う手もありますね。

既に手元に基板はありますし。

同様に、応用編ですがVOL-12のバランス式オプションが出たときは、

FET差動バランス型ヘッドホンアンプをラインプリとして使えるかもしれないと思いました。

http://www.op316.com/tubes/balanced/balhpa.htm

これも基板があるので。

流用できれば面白いと思いました。