新しい投稿 BBS41.html ← 現在のページ → BBS43.html 古い投稿

[209] トランス

aizzakさん

>赤い輪ゴム・・・

後日、ブログ記事を楽しみにしてください。 一応トランスです(笑

>たかじんさんはHT-612を使って調整を追い込んでいるのですべてが

公表している回路定数はその通りですね。 電圧が違うと、また違った定数の方が

よく聞こえるようになったりすると思います。

アナログ回路って、そういう部分があるから面白いのかもしれませんね。

来週くらいに納入予定の特注トランスは、かなり余裕をもたせた設計ですので

市販のトランスではありえない数値です。 (コアのサイズに対して容量が

小さく、レギュレーションも10%とあまり良くない)

ちょっとしたノウハウで意図的に勿体無い(贅沢な)使い方をしています。

まあ、音の方は実際に聴いてみてくださいとしか言いようが無いです。

EIコアにはEIの良さというのも無いわけではないからです。

価格が安いのに芯がしっかりした音がする。という点ではトロイダルを寄せ付けません。

てきとうな作りのトロイダルよりEIの方が良いと思うくらいです。

[208] ヘッドホンのバージョン違い

aizzakさん はじめまして

実は3バージョン聴き比べて決めた結果でして…

低音の締りというか、なんか微妙に違うんですよねぇ

250Ωか32Ωの縛りがあったら多分DT990を選んでたと思います。

予算があればT1なんですけどねぇってこれも600Ωですな…

[207] 宿題山済み

まるはさん

ノイズの中に小さい音が混じるってやつ、私の聞いたのと同じですね。

やはりインピーダンスが低すぎるとそうなるんですね。

>おお。ECC83。通称、ピッカリ君ですね。

12AU7はピカリとは光らないようです。残念。。。

ma-muさん

こちらこそ、トロイダルトランスの実測値など、貴重な情報ありがとうございました。

またどうぞよろしくお願いいたします。

ことぶきんさん

HPA-12もさほど高インピーダンスのヘッドホンを意識していません。

ですので600Ω、96dBは厳しいかもしれません。 もし挑戦されるのでしたら

トランスの電圧を高めにして、終段アイドリング電流を減らすという方法なら

いけるかもしれません。

HPA-12は、基本的なアンプ回路のパターンというだけですから、定数も電圧も

自由に設定できます。

電源電圧は±12~14Vくらいかければ600Ω対応できるかと思います。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/11/post-5945.html

ここで音圧感度の計算をしていました。

[206] re:reRe:Re:Re:トランスについて質問の整理

まるはさん

はじめまして。

トランスについてですが自分も詳しくありません(汗

トロイダルに関しても、レギュレーションや漏えい磁束など

他のトランスとどう違うのか、具体的に説明できる知識もありません。

トランスの選定は、手元にある黒田徹さんの書籍を参考に行っています^^;

三端子レギュレータは便利ですよね。

自分もよく使います。話がそれますが

HPA-12基板は非安定化電源のハムノイズをアンプ側で除去していますが

たかじんさんが1815/1015アンプを作製されたときの試行錯誤の過程がかなり勉強になったのを思い出しました。

ヒートシンクも同じく黒田徹さんの書籍を参考にしています。

たまにしか計算しないのでなかなか覚えられません。

>非接地型の赤外線式温度計

具体的な数値だと信憑性が高まりますね。うらやましいです。

自分はいまだに手です。

>5mm厚のアルミ板をまっすぐ切る技術がありません。

以前3mmのアルミ板を金のこで切断しましたが、切り口は曲がり、バリは盛大に出て...

素直にメーカー製のヒートシンクを用いるのが楽ですし見栄えもよくなりますよね。

[205] トランス

mr_osaminさん

こんばんは。

もうお使いでしたね。 失礼しました。

それよりもケースにお悩みですか・・・。

ある意味中身より難しいですよね。

たかじんさんの作品集にも載せて頂きましたが私はケースを諦めました。

バラックで行くことに。 すごく気が楽です。

何より安いし、すぐに改造できるし。

でも本当の夢は・・・ケースにいれることです。

改造がすべて終わり、もうこれ以上何もしないと決めたらケースを選ぼうと思っています。

でも、いまの状態ですべて入るケースなんて高くて買えそうにもありません。(存在するかどうかも分かりません。)

工作中に金属片が飛んでショートしないかいつもドキドキです。

ただ自分にとって一番大事なのはケースに入れることに拘って、パーツを省略したり、省スペース化して音を犠牲にするより、折角自作なので出来る限り最良の

設計やパーツの導入、最短距離での基板同士の接続をしたいので結果的に箱には収まらない状態になってしまっているというところです。

最終的には木箱にでも入ればいいのかな? という感じでしょうか。 かなり極端な考え方ですね。 参考にはならないでしょうが。

ことぶきんさん

はじめまして。

DT880、私も持っていました。

割と端正な音が好きなのでしょうか?

DT880買うときに私も600Ω買おうかEdition 2005 にしようか迷い、結局は無難にEdition 2005 にしました。 Edition 2005 も確か250Ωだったと思いますがやはり「鳴りきって」はいなかったように思います。

残念ながらもう手元にはありませんが、音は好きでした。 でもやはり仰るようになにかうまく使いこなせない感じがあり聴かなくなってしまいました。

ヘッドホンが1本だけで拘りがあるならとことん突き詰めるのが良いですが、私は少なくても知識がないので、どうあがいてもアドバイスだけで上手く慣らし切るように調整はかなり困難かと思います。 意外といろいろなパーツを試したりしてお金もかかるだろうし。

これまた極端な意見ですが、600Ωに特別なこだわりがなく、これからもヘッドホンを増やしていくなら一層の事下取りに出して DT880の音がお好きでしたらE32 とかにしてしまうのもアリではないのでしょうか?

音の雰囲気はちょっと確かに違いましたが、ノーマルなインピーダンスにしてたかじんさんのいろいろアレンジなHPA-12を気楽に楽しむのも良いのではないのでしょうか? 600Ωのハンデよりも楽しいと思いますよ。

[204] 追伸

です。

大分、エージングが進んできているのですが・・・

HPA-12+VOL-12

イイ音してますね~!

いつまでも聴いていたい感じです。

ス・バ・ラ・シ・イ!

[203] (無題)

最近、その後の進捗があまり芳しくないのですが、

nichikonの黒MUSEを買い込んできて、交換しようとしたところ、

サイズが大きすぎて断念(笑)

ちゃんとサイズ測ってから買え!と自分に突っ込みました。

なので、代替として

nichicon FW 16V 3300μFに置き換え。

久しぶりにオーディオグレード品を使いましたが、ちょっと華やかな色付けになったのと

低音が少しタイトに程よく締まった感じの傾向に変わりました。

この大きさが限界ですね。

一方、差動バッファ回路としてぺるけ式ヘッドホンアンプ(Ver.2)をVer.3にまずは

改造中です。

これをVOL-12につないでプリ出力として評価してみたいと思います。

差動プリも候補に挙がっていますが、こちらもそろそろ製作準備を進めたいと思います。

[202] Re:トランスについて

aizzakさん

はじめまして!

最近、いろんな方が情報や意見を寄せていただけるようになり、

私自身も参考になるのでうれしく思います。

>私には難しい数値や計算はわかりませんがもしトランスでお迷いでしたら、たかじんさんのお奨めのトランスも是非試して見られては如何でしょうか? 是非お勧めします。

はい、以前の書き込みでバラックに組んだ写真を掲載させていただきましたが、

HT-612で今は鳴らしています。

aizzakさんがおっしゃる通り、このトランスでは実に安定していて、満足度は高いですね。

価格もリーズナブルですし。

>それ以上の高音質をお望みでしたら今度出来上がるオリジナルトランスをお待ちになってもいいかと思います。

はい、Rコアトランスは私も期待していますし、頒布はお願いする予定です。

HPA-12とRSのトロイダルトランスの組み合わせにことさらこだわっているわけでは

ないのです。

どちらかといえば、ケースに悩んでいるというのが本音ですね。

(ケースの仕様に縛られているのかも(笑))

1Uに収めてみたら?とか、動機はわりとくだらない話だったりします。

他にも幾つか製作中なので、そちらでも使えないかと思っていますし、

今、HPA-12+VOL-12+SEL-12+差動バッファ回路の組み合わせで、

電子ボリューム式ヘッドホンアンプ兼、プリアンプ(長い・・・)として

まとめようと考えている中で、差動バッファ回路にRSのトランスを使えないか、

など、いろいろと試行錯誤している状況です。

また、有益な情報がありましたら、是非教えてください。

[201] トランスについて

たかじんさん、みなさま

こんばんは。

夏休みが終わってしまい日常を取り戻しつつあります。

この休みのため最近工作にはトンと手を付けていませんでした。 またボチボチやろうかと思っています。

たかじんさん

赤い輪ゴム・・・

ではなくてあの作品は何でしょうか?

mr_osaminさん

はじめまして。

トランスでだいぶ悩んでいらっしゃるようですね。

私も初めトランスで随分と悩み、たかじんさんに随分とご迷惑をおかけしてしまいました。

内容を詳しく網羅した訳ではないので少々ピント外れのお話かもしれませんがご参考になればと思います。

私は今までRSのトロイダルコアのトランスを気に入って良く使っていました。HPA-12も勿論そのつもりであちらこちらの抵抗などをアドバイス頂きなが

ら調整していましたが、電圧や電流が目標値に上手く合いません(どの位の出力のトランスだったか忘れましたが数値的にはHT-612よりは上だった思いま

す)。 近づいてはみてもオフセットの調整などすごくシビアでこれまた上手くいきませんでした。

音はこの時点でもかなりいい感じで気にしなければこれも有りなのかなと思ってはみましたが、ここはもう一つと思いもう1枚作製してみました。

今度はトランスは指定のHT-612を素直に使ってみました。

今度は(多少のつまずきはあったものの)びっくりするくらいしっくり数値が決まっていきます。オフセットも調整はシビアではなく楽に幅広く調整できます。

音も却って良いくらいです。値段や種類だけではないことがよく判りました。

たかじんさんはHT-612を使って調整を追い込んでいるのですべてがこのトランスの電圧や電流の特徴にあわせて定数が決まっているのだと思います。これ

ほど綿密に決まっているものは今までに作ったことがありませんでした。 トランスが数値だけでは判らないものだとつくづく思った次第です。

そしてこのトランスで本当に素晴らしい音が出ます。設計や考え方の素晴らしさを感じます。

私には難しい数値や計算はわかりませんがもしトランスでお迷いでしたら、たかじんさんのお奨めのトランスも是非試して見られては如何でしょうか? 是非お勧めします。

それ以上の高音質をお望みでしたら今度出来上がるオリジナルトランスをお待ちになってもいいかと思います。

勿論私も試してみたいと思っています。 (たかじんさんよろしくお願いします。)

ピント外れの話でしたらご容赦を。

[200] re:re HPA-12について

まるはさん、お返事有り難うございます

アンプが何なのかバレてる感じですが、まぁ何といいますか

えっと、ゲインを上げたので音量は出ているのですが低音が出てない、って言えばいいのかなぁ…

以前K601を持っていた時、家で聞いたときはやっぱり音量は出ているがイマイチな音だったんですが、

ニューオプトKH-07の試作機で聞いたときは低音がガッツリ出て驚いた経験があって…

アンプがカバーしてるインピーダンスと外れちゃうと結構残念な音になっちゃうんだなぁと痛感しました

あの頃はまだV2でしたから、V3になった今ならきっちり鳴るのかもしれませんが、

K601は手放してしまったので謎のままです。

あ、K601は120Ω92dbで600ΩのやつはDT880です。

そしてKH-07は予算組んだとして何年かかるやらw

[199] RE:HPA-12 FET入力版

しげるさん、はじめまして。

日曜日から大盛況の書き込みでして、私自身まだ追いついていません。

ましてや、自分の工作やら夏休みの宿題?など、寝るまでの間の時間で

ばたばたしていますので、とりこぼしばかりです。

>低背のケースに収めるべく、

田舎住まいなので、秋葉原に気軽に買出しに行けませんので、

低背のケースが、どれくらいの種類があるのか、教えていただけませんか。

店頭にあるのは限られていますが、やはりネットで見るのと、実物を見るのとでは

違いがあるような気がしてなりませんので。

[198] :reRe:Re:Re:トランスについて質問の整理

ma-muさん、はじめまして。

実はといいますか、トランスについては全く知識がありませんので、

トロイダルトランスの件につきましては、全くわからないというのが

本当のところです。

コアトランス?あたりは使ってきましたが、今ひとつよくわからないまま

3端子レギュレータの性能に頼って電圧安定とノイズ除去機能を使っている

しだいです。

>ヒートシンク

ヒートシンクも熱伝導率など、ややこしい事がたくさんあって、

どの大きさの物がどの程度の仕事をするのか、経験的にわかっていても

式で示せと言われますと、これまた無知に近い状況です。

最近は、非接地型の赤外線式温度計があるため、簡単に物の温度が

計れるため、温度が高ければ放熱が足りないのだろうという程度で

使っています。

5mm厚のアルミ板をまっすぐ切る技術がありません。

加工してもらえばそれまでですが。

せいぜい1mm厚のアルミ板を曲げて穴明けする程度ですので、

メーカ製のヒートシンクは、よくできているなと関心しています。

[197] :re HPA-12について

ことぶきんさん、亀resで申し訳ないです。

はじめまして。

>600Ω感度96dbのヘッドホン

ぺるけ氏の掲示板でも、何人かの方が、音量不足を指摘される旨の書き込みを

見たことがあるのですが、ぺるけ式ヘッドホンアンプにて、どの程度の音量差なのか、

実はそれを知りたかったのですが、あいにく軽々しくお聞きできないので、

黙っていました。

>「なんか違う」感が強く

聞いた音を言葉で表現するのは非常に難しいのですが、どのように違いを

感じたのか、教えていただければ幸いです。

[196] Re:Re:Re:トランスについて質問の整理

mr_osaminさん たかじんさん まるはさん 皆様

>そういう意味で、今後ともコメントいただければ嬉しく思います。

返信が遅くなりましたが、また何かありましたら掲示板にお邪魔させていただきたいと思います。

[195] 続く宿題

>カソフォロの宿題

気になったので、電解コンデンサ(手持ちの関係で100μF / 250V)の足を無理やり抵抗の根元に差して

聞いてみました。流石に両手ふさがるので写真がとれませんが。

音量は、フィルムコンデンサとは比較にならないほど増えました。

でも、まだまだ足りません。

そして無音になると「シー」っという、奇妙な音がしだしました。

漏れ電流ですか?これって。

それならばと、オープンタイプのヘッドホンをもちだしてきました。

シーメンスですが。

インピーダンスは16Ωくらいと思います。

もう、音になりません。

たぶん、たかじんさんが聞かれた音は、この音だったのかと思いました。

ノイズの中で僅か音がしている状態でした。

この負荷では、真空管に気の毒としかいえませんね。

それならばと、昇圧回路からの配線は基板上でコネクタにしているので、

そこに+13Vを加えてみました。

正式?なYAHAです。

大笑いという有様です。ノイズしか聞こえません。

音はどこへ行ったのでしょうか?

>そうそう、あの赤い輪ゴムがミソです

輪ゴムの張力によって、トランスへの圧力を変更することによって・・・そんなわけないですね。

>amperexの真空管 12AU7A

おお。ECC83。通称、ピッカリ君ですね。

写真の色はホワイトバランスが取れていないことが多いので

写った物の色が変わるのですが、オレンジ色のロゴ付きのようですね。

まぁ、電源入れたらピカっと光るので有名な物ですから、本物か偽物かは

すぐわかりますが。

知らなかったらグリッドタッチしたのかと思います(笑

ちなみに、うちの12AU7系のフィリップス製6189も、低域から高域まで

良い音を奏でてくれます。

最初に買ったロシア管は明るい音でよかったのですが、低電圧がおきに召さなかったのかスカスカの音になってきました。

まさに、おそロシアですね。

[194] とらんす

mr_osaminさん

>おっと!

エージングが進んだら対決です!?

[193] 宿題

まるはさん こんばんは。

カソフォロの宿題、お疲れ様でした。

ザーっというノイズでないんですね。 私のところのノイズは何だったのだろうか。

時を見て、また実験でもしてみようと思います。

ちなみに、私の実験したヘッドホンはインピーダンスが16Ωでした。

どうみても可哀想な負荷ですよね。

そうそう、あの赤い輪ゴムがミソです。 ケースの蓋が固定できないので(汗

そして、この週末入手した最大の獲物はこちら。

http://analogdevice.blog84.fc2.com/blog-entry-358.html

ブログで交流のあるanalogdeviceさんのところで知ったamperexの真空管 12AU7Aです。

[192] 終われない夏休みの宿題

ケースを元通りにして、書き込みしてから思いました。

ひとつミスしていました。

カソードフォロアからの出力が、フィルムコンデンサを

介していました。

これを電解コンデンサにしてみると、変化あるかもしれませんね。

[191] 夏休みの宿題

>YAHA系は

>かなり地底を歩むアンプだという事が再認識できました

理解を超えた領域で動いている物というのだけは分かりました。

トランジスタで言えば、1V未満で動作させているという事でしょうね。

>電圧が低いからダメなのか、カソフォロって高インピーダンスで受けてあげないと

>ダメなのか疑問におもったままでした。

これは兼ねてから疑問に思っていたことです。

結局は、カソードフォロア回路を使ったラインバッファアンプに

直接ヘッドホンを繋いだのと同じ事ですし。

試さないことには分かりませんので、聞いてみました。

その前にどのように接続しようかと考えました。

オペアンプはソケットなので、抜いてしまえば大丈夫ですが、

ClassAA側の抵抗が残りますが、まぁ難しい事は後にして

ヘッドホン直結にしようとして、もうひとつ問題が。

12AU7のカソードフォロア出力側には、フィルムコンデンサを

入れているので、直流は出ません。(なにせ入れないとオペアンプに90V掛かりますから)

ただ、オペアンプは単電源で動作させているので、プルアップとプルダウン抵抗が

入っているため、これをヘッドホンに繋ぐのは問題ですので(といっても+6.5Vですが)、

ああそうか、電解コンデンサで直流を切ってしまえばいいということで、

オペアンプソケットから、33Ωの所に繋ぐ事で、ケースのヘッドホンジャックも

使えます。

さて聞いてみました。鳴りません。(笑

ああ、ボリュームを絞っていました。

今度は音が聞こえます。小さく。しかし、あまりに音が小さいのでノイズが

感じられませんでした。

でも、33Ωが直列に入っているのが気になったので(正確には出力側の

電解コンデンサのマイナス側にも3.3KΩの抵抗がはいっています)

直結ということで、配線をひっぱりだして、1000μFの電解コンデンサに

つなぎ、ヘッドホンジャックも繋いで聞いてみました。

先ほどより少し音が大きいですが、ボリューム最大でもいつも聞く音量の

半分以下でした。

でも、聞こえます。

ここまでは百均製だったので、いつものカナル型に換えて

静かに聞くと、ノイズ混じりもなく、普通に鳴っていました。

極端に低音が下がる事もなく、高音も下がる事もなく

普通に小さく聞けてしまう状態でした。

しかし、はたして真空管は仕事しているのだろうかという疑問が沸いてきました。

電源スイッチを切ってみました。14Vから185Vへの昇圧回路が止まる事になります

ので、真空管は動作しなくなります。

数秒は音がしていましたが、音が聞こえなくなりました。

ということは、カソードフォロアに低インピーダンスのヘッドホン(32Ω程度?)を

繋いでも、とりあえずは音になるようですね。

実用になるかならないかというと、なりません。

音が小さすぎますので。

ということで、一人違う世界の、夏休みの宿題でした。

>ケースは例によって100円ショップです

赤い輪ゴムがポイントですね。(違う

[190] (無題)

たかじんさん

>プリアンプは、あまり電流変動がないので、微妙な立ち位置です。

>磁束漏れがすくないトロイダルの良さがでる可能性もありますね。

いろいろ考えてみました。

また、報告させていただきますね。

>こんな暑い日にハンダコテ握っている場合じゃないですね。

>ケースは例によって100円ショップです。

おっと!

[189] Re:レギュレーション

mr_osaminさん

通常、トロイダルやRコアはEIコアに比べて効率がよいため2次側電流がとり

やすいとされています。

推測するに、大きな容量(VA)に見せかける配線をいっぱいいっぱい巻いて

電流を沢山取り出し、結果的にレギュレーションが悪化しているように思えてきます。

電流変動の少ない、DACやマイコン機器に使う場合は、何も問題ないですが、

アナログのパワーアンプやヘッドホンアンプに使用する場合は、あまり良くない

可能性が高いです。

プリアンプは、あまり電流変動がないので、微妙な立ち位置です。

磁束漏れがすくないトロイダルの良さがでる可能性もありますね。

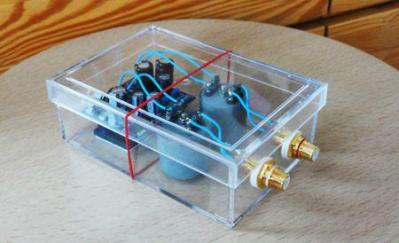

本日の作業はこちら。 HyCAA基板は手付かず・・・

こんな暑い日にハンダコテ握っている場合じゃないですね。

ケースは例によって100円ショップです。

[188] Re:レギュレーション

たかじんさん

毎度初歩的な質問ばかりで恐縮です。

なるほど、

このシリーズのスペックを眺めてゆくと、VAの大きい機種のほうが

数値が低くなりますね。

25VAだと18.5%

50VAだと15.7%まで下がります。

容量が大きければ電源として安定してくる。

当たり前といえば当たり前なのかも。

[187] RE:HPA-12 FET入力版

しげるさん

特注のRコアトランスは、月末には用意できる見込みです。

もうしばらくお待ちください。 高さは実測で37~38mm程度です。

[186] レギュレーション

mr_osaminさん

トランスの電圧降下は、レギュレーションという数値で表します。

無負荷電圧:Vo

定格負荷電圧:Vl とすると

Reg=((Vo-Vl)/Vl)x100 です。

>形式No.70050(2次側2×7V)の場合、無負荷状態ですと、AC8.5Vという表記があります。

計算してみましょう。

Reg=((8.5v-7v)/7v)x100=21.4% です。

トヨデンHT-621ですと、無負荷時は実測で7.2Vくらいだったので同様に計算すると

Reg=((7.2v-6.3v)/6.3v)x100=14.3% です。

EIと比べてもRSのトロイダルは意外と弱い電源なのが分かります。

この数値が大きいほど、負荷によって電圧が変動してしまうということを現しています。

変動が少ないほうが音が良いとは一概には言い切れませんが、変動によって

アンプの電源電圧が揺さぶられるのは確かです。

実際に実験できるのであれば実験してみるのが良いかもしれません。

まるはさん

>結果的には185V付近となりました。

おぉ~ まともな電圧で使用すると球も活きるのでしょうね。 YAHA系は

かなり地底を歩むアンプだという事が再認識できました(笑

ちなみに、カソフォロ単体でヘッドホンをドライブってできるのでしょうか?

私が低電圧で試したところ、ノイズのあらしで、全くダメでした。

電圧が低いからダメなのか、カソフォロって高インピーダンスで受けてあげないと

ダメなのか疑問におもったままでした。

[185] HPA-12について

はじめまして。

600Ω感度96dbのヘッドホンを買ったはいいが今まで使ってたアンプでは「なんか違う」感が強く、

色々調べてるうちにこちらにたどり着きました。

HPA-12を600Ω用に作るとなると、ミニパワーアンプ版のみということになるのでしょうか?

[184] トランスについてさらに・・

しつこく質問です。

RSのトロイダルトランスの仕様をいろいろ調べています。

データシートを見ると、

http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/0080/0900766b80080147.pdf

2ページめのスペック表に「Open Circuit Voltage」という項目があります。

これがいわゆる「無負荷」の電圧という解釈かなと思います。

形式No.70050(2次側2×7V)の場合、無負荷状態ですと、AC8.5Vという表記があります。

この場合、1次側AC100Vで給電するとAC7.4V相当になると思います。

つまり、これまで「トランス2次側の実測」と呼んでいた数値が、負荷状態か、無負荷状態か

によって数値が違ってくることになりますよね。

最終的には実測してみたいと思いますが、ますますトランスについて興味が湧いてきました。

[183] Re:Re: 閑話休題

1日で、すごい進行状況となって追いついていませんが、

話も解決していた様子なので、よかったよかったということですね。

書き込みする方が増えるのは、いいことですし。

>>>意外と知られていないこととして、この光回線にはTVの受信波に加え、FM波も乗っています

ケーブルテレビからレンタルされる機械にも、FM検波出力というのが付いていました。

わざとテレビからの(アナログ)ケーブルをつないでも、テレビも見えていました。

よくわからない事でしたが。

しかしながら、デジタルテレビオンリーとなって、その機械が交換されると

FM出力させなくなってしまいました。

誰も使わないのでしょうかね。

>radikoの地域限定はやめてもらいたいものですね

無茶ついに書かせていただきますと、地域限定するのは著作権の関係と

どこぞの知恵袋で書かれていましたが、それなら、FM電波の配信エリアを

超えたとたん、電波を遮断できるようにしてもらいたいものです。

地域外の所で聞こえたら、問題なのに。

もっとも、電波なので実現不可能な事なのですが、お役人の頭の中では

道路を隔てたら聞こえない事になってしまうのかもしれませんね。

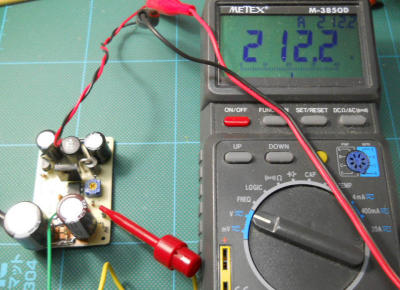

さて、こちらは何をしていたかといいますと。

写真のようなことをしていました。

せっかくの低電圧を生かした0dbHyCAAに正規?の電圧あたりを

加えてみました。

さすがに、12AU7のカソードフォロアに200Vを超える電圧はヒータ・カソード間の

耐圧を超えそうなので、微妙なところの電圧で落ち着きました。

結果的には185V付近となりました。

音的には、12V(実際には13V)と比較して、飛躍的に高域が延びているのが

分かるほどでした。

当たり前といえば当たり前ですが。

ちなみに、カソードのところの抵抗値も若干変更しています。

[182] RE:HPA-12 FET入力版

たかじんさん、マニュアルの改訂及び諸々のご説明有難うございます。

また、mr_osaminさんなど、色々とお世話様です。

暑い中ですが、

本日残りのパーツを買い等に秋葉に行ってみようかと思っています。

低背のケースに収めるべく、

トランスの開発?についても、色々と情報お待ちしております。

[181] Re:Re: 閑話休題

たかじんさん

>>意外と知られていないこととして、この光回線にはTVの受信波に加え、FM波も乗っています。

>それは知りませんでした。

NTTとしてみれば、今更それをPRしても意味が無いとでも思っているんでしょうね。

けれど、エアチェック世代って確実に居ますし、根強いファンって少なくないはずなんです。

昔と比べて局側も番組編成が随分変わってきたように思います。

「FM」=「音楽」というイメージから、キャストのパーソナリティで引っ張る時代に。

なんとなく「AM」の番組編成に近くなっているような気がします。

SHOUT Castのようなインターネットラジオを聴くことも多いのですが、

こちらは音楽が流れっぱなしで、今となっては新鮮な気分です。

それと、「録音」という行為がすっかり無くなってしまいましたよね。

カセットデッキ、DAT、MDデッキなどが廃れてしまい、iTunesなどの登場によって

一方的に音源を入手するだけの習慣がごく普通になってしまいました。

私も最近は「リッピング」しか行っていませんし、「録音」という行為は遠ざかり

唯一、「録画」だけはしていますが、これも勝手に機械がやってくれるので能動的行為

ではありません。

>巷ではFPGA FMチューナーなるものがあって、

私もとても興味があります。この記事で知りました。

http://nice.kaze.com/fpga-tuner.html

受信局が固定なのがちょっと使いづらいですけど、割り切ってしまえば問題ありませんね。

S/N比はこれまでの常識を超えているようですね。聴いてみたいものです。

[180] (無題)

たかじんさん

>計算ではAC電圧の1.41倍 から ダイオードのVf(0.7~1.2V)を引く訳ですが、

>実は、AC電圧は、定格負荷がかかったときの電圧でして、負荷が軽いときには

>そこから少しだけ高い電圧になります。

私自身、トランスはまだ使い慣れておらず、実際に製作を通じ少しずつ理解を進めて

いる段階で、わからないことだらけです。

6N6P全段差動PPミニワッターを手掛けて、ようやく少し慣れてきた程度です。

ぺるけさんが実測データを公開していますね。

こういう情報はとても貴重だと思います。

「小型電源トランスの整流出力特性」

http://www.op316.com/tubes/datalib/pt-data.htm

ここには無負荷と全負荷のデータをそれぞれ実測し、プロットしていますね。

タムラのライントランスの周波数特性データなども、メーカーのスペックはあてにならない

と、明言されていて実測データを公開しています。

http://www.op316.com/tubes/lpcd/trans-dac.htm

とにかく実践してみないとわからないことだらけです。

[179] Re: 閑話休題

>インターネット環境に加え、Flet's TVを契約しているのですが、

>意外と知られていないこととして、この光回線にはTVの受信波に加え、FM波も乗っています。

それは知りませんでした。 巷ではFPGA FMチューナーなるものがあって、条件にもよりますが

S/N比 90dB得られるんだとか。 もやはFM変調の常識を覆しています。

FMラジオもいいですよね。自分で曲を選ばないというのがラクですし、知らない

音楽を聴くことができるので、いつも新鮮な気分でいられます。

>すると、rajiko経由のほうが聴感上はこちらのほうがイイんですよ。

これはこれは、とても貴重なご意見、ありがとうございます。

radikoの地域限定はやめてもらいたいものですね。 関東でもair-Gが聴きたいです。

>決して高価な部品を使っているわけではないのですが、オーディオの摩訶不思議って

そうですね。 s/nや歪率が良くても、音が良くない機器は沢山あります。

真空管アンプは、概して歪率はよくありませんが、音楽に引き込む力があるように

思います。 そして、聴く人の気分や、再生するソースにも依存するでしょうから

とても難しいものと思います。

自分のこのみの音に仕上げることができるというのが、自作の最大のメリットなのでは

と思っています。

[178] Re: トランス

トランスは、簡単なようで、ちょっぴり置くが深いと思います。

2次側電圧がAC6.3Vとか7Vとか、そういう仕様があっても、整流後の電圧の予測は

ちょっとずれることがあります。

計算ではAC電圧の1.41倍 から ダイオードのVf(0.7~1.2V)を引く訳ですが、

実は、AC電圧は、定格負荷がかかったときの電圧でして、負荷が軽いときには

そこから少しだけ高い電圧になります。 そして、その上昇電圧は、ちゃんとした

トランスの仕様書を入手しないと書いていません。 レギュレーションという項目です。

仕様書が無い場合、ma-muさんが書き込んでくれた実測値が、最も有力な数値となります。

>RSの9Vトロイダルトランスについてですが、

>30VA品をHPA-12に使用しましたので少しお伝えできればと思います。

>整流後の電圧は10.65Vと高めです。

これですね。

>2次側電圧:AC6.3V

>整流後:±7.5~8.5V

小型のEIトランスはレギュレーションが結構悪く、負荷が軽いときの2次側の電圧は

AC7Vくらいまで上昇しています。

そのため、整流後DC8.5Vが得られます。

そして、過去にメールを頂いた方からのお話ですと、RSのトロイダルトランスAC7V-0.5Aの

もので整流後DC7.0Vくらいしか電圧が出なかったということもありますので、注意が必要です。

[177] re: ヒートシンク

>http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=65MJ-3FEB

クリップタイプよりは、放熱しそうですね。

>http://www.case-okuzawa.co.jp/okuzawa/zairyou/kaku.html

これは、完璧ですね。 購入店でカットしてもらえると、あとは穴あけだけですが、

アルミなので5mm厚くらいなら、どうにかなりそうです。

探せば色々とあるものなんですね。 勉強になります。

[176] 閑話休題

たかじんさん、みなさん

ちょっとブレイクタイムということでご容赦願います。

ほんと、今日も暑かったですねぇ

さて、

最近、いろんなものを買い込んで電子工作をやっている自分に家族の目が日に日に

厳しくなっている今日この頃です。

昔、エアチェックが好きでその名残でしょうか、FM聴くのが結構好きなんですよ。

ウチには今、DENONのAVR-550SD-Sというフルデジタルアンプ&AVレシーバーがありまして、

これでFMを聴いています。

インターネット環境に加え、Flet's TVを契約しているのですが、

意外と知られていないこととして、この光回線にはTVの受信波に加え、FM波も乗っています。

ですので、TVアンテナケーブルをAVR-550SD-Sに配線してあげると実に良好なFM波受信環境ができあがるのですね。

一方、PCでrajikoを起動し、FET差動バッファ式USB DAC

http://www.op316.com/tubes/lpcd/fet-dac.htm

経由で、アナログ入力としてAVR-550SD-Sと接続して比較してみました。

すると、rajiko経由のほうが聴感上はこちらのほうがイイんですよ。

不思議ですね。

rajikoなのか、DACなのか、それともその両方なのか、理由はわかりませんが・・・

これに限らず、FET差動バッファ式USB DACはエージングが進んできたのか、

とても良い音がします。

最近は、トランス式と比較してもそん色ないどころか、低音域に関しては凌ぐ勢いです。

決して高価な部品を使っているわけではないのですが、オーディオの摩訶不思議って

他にもいろいろあります。

あとは自分の聴覚を信じるしかないですね。

[175] Re:Re:トランスについて質問の整理

ma-muさん

>場を混乱させてしまったようで申し訳ありません。

いえ、逆に情報をいただき、さらにコメントまでいただいて恐縮の限りです。

ここ最近、この掲示板がかなり限定されたメンバーでの発言に終始しているので

ちょっと気が引けていました。

そういう意味で、今後ともコメントいただければ嬉しく思います。

(って、管理人じゃないしw)

>仮にVfが0.3Vのショットキーバリアダイオードを用いれば

>8.0V程度の電圧が得られると思います。

計算上は少し、電圧が不足するんですね。

あとは実験あるのみです、ね!

[174] Re:トランスについて質問の整理

mr_osaminさん

>ご確認いただければ。

書かれている内容で大丈夫だと思います。

場を混乱させてしまったようで申し訳ありません。

>115V-7V-15VAなどを使えば、

AC100Vを一次側に印加した場合、

トランスの二次電圧はAC6.09V

整流後の電圧は

6.09V×√2-(Vf×2)

=8.61V-2Vf

となるので使用するダイオードにもよりますが

仮にVfが0.3Vのショットキーバリアダイオードを用いれば

8.0V程度の電圧が得られると思います。

[173] Re:ヒートシンク

たかじんさん

>過信しない方が良いですよ。

今回は使用を控えようと思います。

>純A級で組んだHPA-12の最終段のTRの隙間に収まるくらいの厚みのアルミ板

秋葉原、ケースの奥澤にある

アルミ材質【平角棒1】

http://www.case-okuzawa.co.jp/okuzawa/zairyou/kaku.html

みたいな感じでしょうか、切るのが大変そうですが汗

mr_osaminさん

>けれど一度使ってみたくなりますねえ。

自分も使用しようか迷っていましたが、なかなか良いものが見つかりません。

アルミ板を加工して自分で作ったほうがいいのかも知れませんね。

[172] ヒートシンクについて

これは使ったことがあります。

http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=65MJ-3FEB

いかがでしょうか?

[171] トランスについて質問の整理

たかじんさん、みなさん

トロイダルトランスの利用について質問させていただきましたが、

ここまでの整理をさせてください。

電圧について、各々コメントされていますが、

「トランス2次側の電圧」と、

「整流後の電圧」についてが混在しているように思いました。

なので、ちょっとここで整理してみます。

ご確認いただければ。

基本は、

2次側電圧:AC6.3V

整流後:±7.5~8.5V

ということですよね?

そして、ma-muさんの場合、

115V-9V-30VA使用で、

2次側電圧:AC7.83V(100V)

整流後:±10.65V

ということですね、

となると、

115V-7V-15VAなどを使えば、

2次側電圧:AC6.09V(100V)

となり、

整流後:±???

ということになりますね。

私にとっては、じゃあ7V仕様でどうなるか?

というところに興味が湧いています。

[170] Re:re: VOL-01のマニュアルで質問

たかじんさん

>このコネクタはBUS接続といいまして、どの組み合わせでも動作するようになっています。

>ただし、配線の総延長が30cm以内となるように配線してください。

>ということで、レイアウトに合わせて、テキトウに配線してください。

はい、すごくよくわかりました。

ありがとうございます。

では、テキトウにw

できれば、マニュアルの改版時には記載があると助かります。

たぶん、私と同じような疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

[169] Re:re: HPA-12 FET入力版

たかじんさん

解説ありがとうございました。

私もあらためて頭の整理ができました。

で、1つ気づいたのですが・・・

>U2のオペアンプは、FET入力タイプの方がボリューム値を変えたときのクリック音が

小さくなります。

たぶん、しげるさんも同様に誤解していたと思います。

つまり、

FET版のHPAを製作していて、「FET入力必須」という記述は、

「FET版のHPAを接続する場合、オペアンプは必須」

と、読み取ったのではないかと思います。

実は、これが誤解というのはすぐ理解できるわけでして、

オペアンプには、「FET入力タイプ」と「パイポーラタイプ」がありますが、

FET入力タイプのオペアンプが必須ですよ。

と、部品表には表記されているわけですね。

[168] Re:Re:Re:トランス

ma-muさん

>トランス二次側の電圧はAC7.83V程度でほぼ計算通りの値だったと思います。

ご回答ありがとうございます。

>ただこのヒートシンクですと他の部品と干渉する可能性があるので注意が必要かもです。

そうですね、けれど一度使ってみたくなりますねえ。

[167] ヒートシンク

>ヒートシンクを使用する場合でしたらRSのOTH-126K-Bが便利かもしれません。

この手のヒートシンクは、さほど冷えないので、過信しない方が良いですよ。

あと5℃くらい下がればよいという場合には有効です。

色々、情報ありがとございます。

純A級で組んだHPA-12の最終段のTRの隙間に収まるくらいの厚みのアルミ板を、

TRでサンドイッチするようなことができればかなりの放熱が見込めるのですが。。。

厚さにして5mmくらいでしょうか。

[166] re: トランス

ma-muさん こんにちは

>整流後の電圧は10.65Vと高めです。

実測値、ありがとうございます。 結構高いですね。

>加えて保護回路の抵抗値も変更する必要がありますのでお気を付けください。

おっと、 すっかり忘れていました。 これだけ電圧が高いと、色々調整が必要ですね。

バイアスのVfに関してもそうですね。R16,R66を0Ωまで小さくしても終段11mAとなると、

終段のエミッタ抵抗を4.7Ωとか5.6Ω、6.8Ωと大きくして調整するか、

バイアスのダイオード1つをジャンプしてR16、R66の抵抗値で調整する必要がありそうです。

[165] re: VOL-01のマニュアルで質問

mr_osaminさん こんにちは

確かに、何も説明していませんでした。

VOL-12とVOL-01の制御線コネクタは2系統づつあります。SEL-12だけが1系統です。

このコネクタはBUS接続といいまして、どの組み合わせでも動作するようになっています。

ただし、配線の総延長が30cm以内となるように配線してください。

ということで、レイアウトに合わせて、テキトウに配線してください。

VOL-12基板の制御線コネクタを2セットとも配線で使った場合は、

R-selの47kの抵抗は、VOL-12基板の裏面にでもつけてください。

>(折角のディスクリート回路なのに、オペアンプを介在されることもイヤだった、

>という理由もあります。)

私もです。 そのために減衰した信号配線は5cm以内にしたいところです。

[164] re: HPA-12 FET入力版

しげるさん こんにちは。

ちょっと分かりにくいですね。 申し訳ありません。

HPA-12をFET入力版で組まれると、カップリングコンデンサ(C1,C51)を省いて

DC直結が可能になります。 これは、どんなボリュームを使っても同じです。

電子ボリューム基板のU2のオペアンプは、ボリュームで減衰した信号を低インピーダンス

で送り出すためのものです。

そして、多少のバイアス電流なども吸収できるようになりますから、その後の

アンプ(HPA-12)の入力がバイポーラトランジスタでも、カップリングコンデンサを

省くことができるようになります。

ちなみに、カップリングコンデンサ(C1,C51)をつけた場合は、何も考慮しなくても

問題なくボリューム(電子ボリューム含む)を接続できます。

ということで、HPA-12をFET入力で組まれた場合はVOL-12のU2は無くて良いです。

>確かに部品表には「FET入力必須」とありますね。

U2のオペアンプは、FET入力タイプの方がボリューム値を変えたときのクリック音が

小さくなります。 それを無視するのであれば、バイポーラタイプのOPAMPでも大丈夫です。

試しに5532で試してみましたが、気になるといえば気になるくらいのクリック音

「パツ、パツ、パツ」と聴こえました。 ボリューム値を変えた瞬間なので、

人によっては許せる範囲と思います。

[163] Re:Re:トランス

mr_osaminさん

トランス二次側の電圧はAC7.83V程度でほぼ計算通りの値だったと思います。

ただこのヒートシンクですと他の部品と干渉する可能性があるので注意が必要かもです。

[162] Re:トランス

ma-muさん

はじめまして。

>整流後の電圧は10.65Vと高めです。

なるほど、

ちなみに、100Vで2次側の出力は何Vになりましたか?

>ヒートシンクを使用する場合でしたらRSのOTH-126K-Bが便利かもしれません。

こんなに簡単で便利なものがあったのですね!

知りませんでした。

いずれにせよ、貴重な情報ありがとうございました。

[161] トランス

mr_osaminさん たかじんさん 皆様

はじめまして

RSの9Vトロイダルトランスについてですが、

30VA品をHPA-12に使用しましたので少しお伝えできればと思います。

整流後の電圧は10.65Vと高めです。

FET入力版、最終段は1815/1015の3パラレルで使用しましたが発熱が多く

(指で触って少し熱いと感じる程度、測ってはいませんが50℃くらいはありそうでした)

R16、R66を外した状態でアイドリング電流が11mA程度流れました。

1815/1015 3パラレルの場合ですが、

熱結合しにくい配線パターンですので、最終段のエミッタ抵抗を少し大きくするか、

Vfが低いダイオードを使用する等の工夫が必要かもしれません。

純A級、3421/1358の2パラの場合どうなるかは解りませんがご参考になればと思います。

ヒートシンクを使用する場合でしたらRSのOTH-126K-Bが便利かもしれません。

加えて保護回路の抵抗値も変更する必要がありますのでお気を付けください。

[160] Re:トランス

たかじんさん、まるはさん

>トロイダルトランス、9V品ならいいかもしれませんね。

>若干電圧が高めになりそうですが、終段アイドリング電流を調整するだけで

>問題なさそうです。

なるほど、実験に値するかもしれませんね。

私と同様、できるだけ背の低いケースに収めたいという方は少なくないと思います。

その意味でトロイダルトランスの作例は、もっと増えて欲しいですね。

私のような回路初心者は少なくないと思いますが、

「これでいいのかな?」という漠然とした不安にかられます。

電源、コンデンサ、FET、抵抗などいろいろとバリエーションが組めて理解が深まる

一方で、何を基本にしてどこをいじればどうなるのか?

ということは、実験的試みが必要なので作例の紹介の中でそういうデータも付与したいと

思っています。

>ちなみに特注しているRコアトランスは、月末に納品予定です。

>こちらは、冒険せずに定格電圧が得られます。

>ただ、RSコンポーネンツのトロイダルの約2倍の価格になってしまいます。

あっ!(笑)そんなに早いんですか?

価格は仕方がないですよね。

>ピンジャックがやけに大きく見えると思ったら、5cm角だったとは。

>上の基板にピンジャックがハンダ付けされているので、上蓋を

>閉めるのが大変そうな気がしました。

少しだけ長めのケーブルで結線してあげれば、それほど苦もなく蓋をしめられますよ。