新しい投稿 BBS35.html ← 現在のページ → BBS37.html 古い投稿

[511] まるは

@相模原さん

>K30の周波数特性が、凄く気に入っています

>バイポーラのキメの細かい滑らかな高域も魅力的

1号機は、初段をBC550Cにしています。(次段は BC560/BC550Cにしています)

2号機は2SK30Aにしています。

1号機はより静寂性が高まったようですし、2号機は低中域の音の厚みが

素晴らしいですし、男性ボーカルもより艶やかになるようです。

それぞれ好みですから、一概にどちらが良いとは言えないので

結果的に2つ作ることとなりましたが、さて、たかじんさんの頒布基板も

あるので、初段をどちらにしようか迷っています。

mr_osaminさん

このネジのパッケージ、近くのDIY店でもありますが、遠くの店と

値段が倍も違っているのに最近気づきました。

近場でさっさと買い物すますか、時間かけていくべきか。

燃料代の事も頭によぎります。

でも、このネジ、平たいですね。今度買ってみます。

45gsさん

>7Vで音は出ますが・・・力ない音でしたので

やはり思ったようにはいきませんか。飯が足りないのでしょうね。

可変電源もスイッチング電源でも1.5Wとなると発熱量も大変なことに

なりますか。

私は0db HyCAAの高圧版を作りましたが、MC34063で14Vを185Vに上げていますが

わずか数mAしか流れていないのに、けっこうな発熱量です。

真空管が50度から60度、電源が45度ほどになっています。

小型で手軽に聞くために0db HyCAAを作ったはずだったのに、

12V版は秋月DCアダプターから12V-1Aのトランス外付け電源になっていますし

上の高圧版は百均ケースの上に電源が出ているのでアルミBOXでカバー

している始末です。

本末転倒な事ばかりしているなと、自覚した次第です。

そろそろ私も国産の球を買ってみようかと思ってネットで探していますが

値段だせばそこそこありますが、安くとなると、難しい様子です。

まして中古球でチェック無しとなると、当たり外れ覚悟となりますし。

プレート電圧12Vの、いわゆる電池管も探していますが、双極管ではないので

基板から作らなければなりません。

あれやこれや考えるのも楽しいことです。

mr_osaminさん

>ケーシング完了

つみあがっているアンプ類をみて、どれが今回のケースなのか

一見して分かりませんでした。

マランツの別の製品かなと思ったほどです。

[510] ケーシング完了

まだ。LCDなど固定していないので仮組みですが、とりあえず出音しています。

ようやくRコアトランスを使う事ができました。

電源の違いは極端には変わりませんが、相変わらずのたかじんサウンドです。

とにかく弦楽器の生々しさがたまりません。

しかし、出来上がってみると、外観がDACみたいですw

あえてロータリーエンコーダーを省略したので。

リモコン便利ですねー、

もう少し整備して作例として紹介できればと思います。

P,S,

DATの音が、イイ♪

[509] 7AU7

まるは さん

7Vで音は出ますが・・・力ない音でしたので12Vと可変電源分けてつかっています。

この可変電源電圧差があると発熱が凄いので12Vを7Vに落としただけでケースまで

熱くてNGです。9V→7Vだと発熱ありません、回路に9Vでカソード電圧3.8V位です。

やはり12Vの球を正規に使うか回路とヒーター別電源でしっかりしないとダメですね~

[508] ねじ

ケースの組み立て時に、ねじは必須のパーツですが、いろいろと使い分けていらっしゃる方が多いのではないでしょうか?

私が使っているネジの1つに「超低頭小ネジ」というのがあります。

読んで字のごとく、ネジの頭が平ぺったいネジです。

これ、少し値段は高いのですが、ケースの底板などに使うと出っ張りが少なくスッキリとした仕上がりになります。

今、ケースの組みつけしていますが、ACインレットの穴位置がミスって側板と干渉してしまいました。

仕方が無いので内側からこのネジを指し込み、即板を少し削って使っています。

[507] FET VS TR

まるはさん、たかじんさん、板の皆様へ

どうぞよろしくお願いいたします。

まるはさん、K30の周波数特性が、凄く気に入っています。サ行、タ行の耳に刺さる所が抑えられて、

どんどん音量を上げていける感じが、気に入っています。

一方、バイポーラのキメの細かい滑らかな高域も魅力的で、甲乙付けられません(笑)。この滑らかさ

は、もしかしたら、位相補正のコンデンサに秘密があるのかどうか・・・お勉強の課題が沢山あって

それもまた楽しみです。理想はK30のFATな感じ+バイポーラの滑らかさ 贅沢ですね。もはや、OPアンプ

の差し替えといったレベルから、一気にハードルが上がってしまったようで(笑)

毎日楽しく、半笑いでいます。また報告します。

[506] Re:コンピュータ

mr_osaminさん

>こういう分野はもう少し予算を増やしたほうが良いのでは?と個人的に思いますが。

私も同感です。

そのスーパーコンピュータを使ってすぐ結果が出る物なんぞ、他の国の人も同じ考えて

つくってしまいます。

某仕分けした女性議員といい、前政権の方々といい、何を考えて

国を運営されていたのか。残念なことでした。

>ちなみに、民間企業でも規定の手続きを踏めば、「無料」で利用できます。

なるほど。すごい物を使わせていただけるのですか。

規定の手続きで。

でも、何に使いましょうか(笑

昔のラインプリンターで印字させたモナリザ像を出力させたら

怒られるでしょうねぇ。

[505] rerere: 完成⇒その後

@相模原さん

私はどうもFETの音が好みのようでして、初段の2SK30Aが

気にいっています。

(他のアンプの話で申し訳ありませんが、ぺるけ式まで

同じFETにしています)

たかじん式HPA-12は、大失敗をしました。

外付け電源にしているのですが、DCアダプタの配線を間違って

24Vを供給して、終段の発熱に悩まされました。

指定されたトランジスタから交換していたのと放熱板を

付けていたので熱破壊からまぬがれましたが、あとから考えますと

ぞっとします。

>SPを鳴らすというのもアリです

これも別の楽しみで良いことと思います。

いろいろと試してみてください。

45gsさん

ブログを久々に見させていただきました。

ひとつだけ気にかかってて、うっかりここに書き損ねていました。

秋月の電圧可変電源を使われていらっしゃいましたが、

そのまま電源を供給されていたので、ヒータのみならずプレートも

低い電圧にされていたのですね。

7Vでも音って鳴るのですね。(7AU7でしたが)

でも、今回、ヒータだけ真空管の指定電圧にされていたので

12AU7同等の音がしているのかなと思っています。

>さて12V専用2号機もコンパクトに収めました、丸みのあるケースは角型より真空管に似合います・・・

続々と完成されていますね。

綺麗な仕上がりで感心しています。

私は試作で昇圧電源を内蔵させた(外に出て箱に入っていますが)0db HyCAAを

作りましたが、そろそろまとも?な箱に入れなおそうか、次を作った方が早いか

かんがえています。

作る物が次々とあるので、なかなか取り掛かれません。

>そんな良い時代の球が100円~オペアンプを買う気分でついつい6本目です

球は安いですが、電源をどうしようかと。

総合的なコストを考えますと。

おっと楽しみに無粋な発想はいけませんね。

何ができるかな、と前に向かっていかなければ楽しくないですから、

なにか考えてみます。

若輩者さん

私も真空管一辺倒ではないため、型番だけでは判断つかない物が

しばしばあります。

日米商事というとジャンク屋でしたよね。

その昔から、店先を覗くだけでしたが、いまも健在なのは

何かうれしいです。

たかじんさん

>ちなみにフジノンレンズは、明るく いい味のレンズです

なるほど、レンズの良さは、手作り真空管コンピュータが、役に立った結果だと

思いたいです。

>プラスチックにメッキか何かの処理をして金属っぽく見せる技術は凄いのかもしれません

技術が偏って?進みすぎると、良いのか悪いのかわからない場合がりますが、

まさにこれがそのものですね。

たぶん真空蒸着だと思いますが、凄い技術には違いありません。

そして軽いし。

[504] オペアンプを買う気分で

たかじんさん

当時の800円はやはり高価ですね!カラーテレビも真空管全盛期、このころの真空管は日本の真空管製造の頂点の頃に作られ性能や品質がすぐれていた頃で

しょうか?TV用、しかも高周波用でも使えそうな球が有ります、高周波用なのでユニット間にシールドが付いていてオーデイオで使うには好都合な感じです

よ、そんな良い時代の球が100円~オペアンプを買う気分でついつい6本目です。特性的は12AT7と12AU7の中間位の4R-HH2をTVチューナー

用ヒーターが4.2Vと半端ですが・・・

さて12V専用2号機もコンパクトに収めました、丸みのあるケースは角型より真空管に似合います・・・

[503] Re:自作の醍醐味

mr_osaminさん まるはさん

メーカー製のよさもあるし、良くない部分というのもあるのだと思います。

私がびっくりしたのは、ビクターのビデオデッキでした。 定価16万円くらいの

型落ち品を6万円くらいで購入した事があったのです。 ヘアライン仕上げのゴールドの

フロントパネルが豪華に見えました。 ところが、それはフェイクで、プラスチックの

パネルに特殊な塗装が施されているだけでした。 シャーシもプラスチック。

プラスチックにメッキか何かの処理をして金属っぽく見せる技術は凄いのかもしれません。

が、所有する喜びは・・・

それにしても、mr_osaminさんのケース、すごいです。 加工業者に委託するとこんなにも

綺麗に仕上がるんですね。 お金がかかっただけのことはあるような気がします。

>たかじんさんの回路は、誰でも部品調達が可能で再現性が高いことを目標とされています。

そう表現されると嬉しいです。 が、実は、あまり部品をストックしていないので、自分が

入手できる部品で構成しているだけなんです(笑

入手しやすい一般的な部品でも、こんな音がでる。 というのを皆様に知っていただけたら幸いです。

メーカー製でも、20万や30万クラスなら、意外と普通の部品が使われています。

50万円を超えるようなアンプでもRK27ボリュームが使われていたりしますから、そこは

部品代1万円の自作アンプならではの醍醐味があるかもしれませんね。

ケースに拘るのもいいですし、バラックで基板を眺めながら聴くのもアリだと思います。

そもそも自作をするもしないも自由ですから(笑

作りたいから作る。 楽しいから作る。 だたそれだけ。 と思います。

[502] 高価な真空管

45gsさん

昭和40年代の給料を考えると当時の800円は、そこそこ高いものだったようですね。今で言うと6000~

8000円くらいに相当するでしょうか。

12AU7に拘らず、中途半端なヒーター電圧のものだと格安に入手できるなら、ヒーター配線部分の

基板改造は、効果がありますね。 目の付け所が素晴らしいです。

若輩者さん

>この前、日米商事に真空管がゴロゴロしていた気がします。

そういうのって、知らない型番だったりしませんか? というか、私が知っている種類が少なすぎる

だけなのかもしれませんけど。

まるはさん

>そして、仕事の合間に造られたなんて。日本ではこういう事が評価されませんね。残念ながら。

評価されるために仕事をしているんじゃない。 特定個人である上司の評価や、技術を知らない

人事部評価なんてクソ喰らえ。 俺は、自分の信じる道を突き進むぜ!

って心意気がいいですね。 この岡崎さんってひと。

こういう人がいるんですね。日本も捨てたもんじゃない。

ちなみにフジノンレンズは、明るく いい味のレンズです。

[501] >完成⇒その後

@相模原さん

確かに、トランジスタもFETもエージングで音が変わりますね。 特に初段は影響力が

大きいようです。

終段のアイドリングは、エミッタ抵抗が1Ωだと、少し走る傾向があるようです。

50~60℃くらいになると、Vbeが下がって少し落ち着いてきます。 ただ、TRを触ると

結構熱いので心配になるかもしれませんね。 実際にはこのクラスの半導体は70℃以下

なら、特に問題ありません。 それよりも隣の電解コンデンサの方が心配になってきます。

バイアスを生成しているダイオードを1つショートさせて、R16,R66の抵抗値で調整するのも

いいかもしれません。 もちろん熱結合されても良いと思います。

HPA-12のミニパワーアンプはC1815/A1015の5パラですが、C3421/A1358のシングルにヒートシンク

をつけてSPを鳴らすというのもアリです。

エミッタ抵抗は、むやみに小さくすると熱暴走の可能性がありますので、注意してください。

[500] Re:コンピュータ

まるはさん

>>現在の最新鋭のコンピュータ

>箱が並んでいるだけで、面白みがないのが残念ですね。

>もっとも、裏は配線だらけで、よくあれだけの配線を付けられたものだと

>これまた別の意味で驚きがあります。

>そして重量も。

この施設は以前は全国に数か所あったのですが、民主政権になって事業仕訳の煽りをくらい、

今では全国で1か所のみとなってしまいました。

こういう分野はもう少し予算を増やしたほうが良いのでは?と個人的に思いますが。

ちなみに、民間企業でも規定の手続きを踏めば、「無料」で利用できます。

[499] 自作の醍醐味

まるはさん

>私もそろそろ「見栄え」がする物を作る必要があるのかなと

>思うことがあります。

>できたものは、どれも「工作の結果」という物ばかりですから。

それはそれで良いと思いますよ。

私の場合、「音楽を聴くための道具を作る」という意味合いがあると考えていて、

実用性やデザイン性を求めたくなります。

ケースはこれを具現化する重要なパーツです。

加えて、ケーシングはシールド、防振などの効果があることは言うまでもありませんね。

私自身回路設計はできないので、設計通りに作ることまでが今のところ限界です。

(実は、設計通りに作るということそのものもなかなか難しいものだと感じています。)

バラックのままでも音は出るのですが、それでは充足しない。

また、ケースは自分なりの創意工夫の余地がいろいろあって、

それはみなさんの独創的な作例をみればおわかりかと思います。

たかじんさんの回路は、誰でも部品調達が可能で再現性が高いことを目標とされています。

ケースも同様に誰でもある程度手軽に加工に関する専門知識を持たなくとも再現可能な環境があると良いなと、常々感じています。

その点で、今回のHyCAAと組み合わせるアクリル板が頒布に至ったことは、とてもすばらしい試みだと思いますね。

[498] re: Re:コンピュータ

>日本初のコンピュータは「自作」だったんですね

てっきり、NEC(日本電気?)か、東芝か富士通、あたりと

思っていたのですが、意外にも富士写真フィルムだったのですね。

知りませんでした。

そして、仕事の合間に造られたなんて。

日本ではこういう事が評価されませんね。残念ながら。

>衛星がロシアに落ちた場合でも

砲弾に真空管を使った回路を入れていた国ですから。

それも60数年も前に。

そのロシアも、スプートニクでしたっけ。最初の人工衛星は。

中の写真(復元?)を見た事がありますが、ジャングルジムのような

立体配線でした。

丸い中に足どおしをつないだ、回路があったなんて。

さすがロシアは違うなと、変な意味で感心しました。

>現在の最新鋭のコンピュータ

箱が並んでいるだけで、面白みがないのが残念ですね。

もっとも、裏は配線だらけで、よくあれだけの配線を付けられたものだと

これまた別の意味で驚きがあります。

そして重量も。

>re: トランス電源の実装 メイン ケース

>私はオーディオの楽しみとして、「所有満足度」が重要だと考えています

私もそろそろ「見栄え」がする物を作る必要があるのかなと

思うことがあります。

できたものは、どれも「工作の結果」という物ばかりですから。

>メーカー品と比較すると、やはり見劣りします

メーカー品と素人工作の決定的な違いは、パネルにあると思います。

「Vol」や、つまみの外側のメモリ?やら、スイッチ類の種類のロゴ。

これを自作でしようとすると、かなりの手間暇がかかってしまいますし、

シリコンスタンパーなどコストの面で使えません。

何か考える必要がありますが。

http://komorebiyori.blogspot.jp/2012/11/blog-post_30.html

こういうのを利用する手もあると思います。

[497] 真空管

この前、日米商事に真空管がゴロゴロしていた気がします。

動くのかどうかも分からないシロモノでしたが。

試しに買ってみれば良かった気がしなくもないです。

[496] 7AU7コレクター?

12AU7はそれなりの値段なのでヒーター電圧を変えて格安の7AU7を集め始めました、今日は日立製の7AU7を手に入れました~箱はボロボロですが球は綺麗です~当時の正価800円とあります、

当時は結構高価なデバイスだったんですね~2つで400円なり

[495] 完成⇒その後

たかじんさん

こんばんは。仕事から帰っての毎日の楽しみは、ヘッドホンアンプ基板いじりです。先日初段を

K30に変更しました。エージングにこれほど時間がかかるとは知りませんでした。変えてすぐの

ときは、あまりのハイ落ちに愕然としましたが、どんどん良くなってきました。

次に最終段をC3421、A1358に変えて、エミッタ抵抗を3Ω⇒1Ωと変えていきました。大理石の上

に音が乗っているようです。感動です。アイドリングが30mAからスタートして3分後に80mAで安定

します。変動が多いので、ダイオード4本中2本を引き抜いて、トランジスタに変えて、熱結合を

考えています。(これで良いと思うのですが。。。ポテンショメータ使って固定バイアスで。)

上手く出来れば、更にエミッタ抵抗を低くして、小さいフルレンジSPを鳴らせたら、なんて考え

ています。毎日楽しいです。こんな感じで、またお話させて下さい。

以上でした。失礼します。

[494] re: トランス電源の実装 メイン ケース

まるはさん

>>最大の難関である、ケーシングの一例になればと思いました。

>これも重要な例だと思います。

>アンプの何倍ものコストをかけてケースに入れようと思うだけでも

>すごいことだと思います。

今回、オーダー加工がどれくらいの費用で可能なのかを見積もる目的がありました。

フルオーダーだと10万円を超えることもあるというのもわかりました。

自作の楽しみはいろいろありますよね。

私も100均ケースを使うことも多いです。

私はオーディオの楽しみとして、「所有満足度」が重要だと考えています。

お金をかけるという意味ではなく。

今回は1Uサイズを意識した選択をしています。

高さがあると、どうしても見栄えが悪くなるというのは私のこだわりですがw

クルマで言うと、ワンボックスよりスポーツカーが格好良く見えるのと似ています。

メーカー品と比較すると、やはり見劣りします。

メーカー品がメーカー品である理由はここにありますね。

[493] Re:コンピュータ

たかじんさん

ブログのコメントをこちらで。

日本初のコンピュータは「自作」だったんですね。

知りませんでした。

昔、アメリカの人工衛星は集積回路が実用になった時代でも

真空管回路だったそうです。

衛星がロシアに落ちた場合でも、先端技術が漏洩しないようにとの配慮だったとか。

写真は、時代は進み現在の最新鋭のコンピュータです。

国の施設ですが、2000台くらいのサーバー機が並んでいます。

こちらは一般に公開されているので、機密事項でもなんでもありません。

さまざまな研究がここで行われています。

[492] re: トランス電源の実装 メイン ケース

自分で最後に上げた回路図を見ると、大きな間違いがありました。

トランスの入力がAC12Vになっています。

ここはAC100Vです。失礼しました。

>プリとメインの切り離し

>サンスイサウンド

サンスイサウンド仕様にしたHPA-12をメインアンプに入れるのですから、

サンスイの音に・・・・なるはず。。。っと思うのですが・・・

>ケース加工について

本職?の仕事は見事ですね。

まさにメーカー製アンプという雰囲気が漂っています。

そしてLCDの穴。パネル面のエッジは加工されているおでしょうか。

なぞったら指が切れた、とはならないと思うのですが。

>最大の難関である、ケーシングの一例になればと思いました。

これも重要な例だと思います。

アンプの何倍ものコストをかけてケースに入れようと思うだけでも

すごいことだと思います。

>机までほめて頂いて。 (笑)

aizzakさんの木工加工例ですね。

アルミパンチ板が見事に差し込まれていますね。

見習って作ってみたいですが、道具使っても垂直と直角が出ない始末ですので

溝切りなんてもってのほかでした。

>>あの御方が、Rコアの磁束漏れ方向を検討されておりました。

なるほど。大変参考になりました。

そして、予想どおり磁束漏れがあるというか、カバーがないから漏れるのですね。

ということは、Rコア専用の薄型カバーがあればよいということですか。

シールドで調べてみますと、鉄、銅、アルミのサンドイッチは、あながち間違い

ではなかったのも、何だかうれしいです。

以前、鉄製の組み立てラック内にSONY17インチモニター(当然T管です)を使ったとき

画面にモアレが出ました。虹みたいな色が筋になって出ました。

その対策として、1mm厚で50センチ四方の銅板をモニターの下に敷いて、ほぼ出なくなった事が

ありました。

いろいろと試してみなければならないと思いました。

[491] Re:ケース

aizzakさん

>ケース加工でき上がって来たのですね。

>凄く高級感ありますね。

>たかじんさんの「音」を入れるにはこのくらい高価なケースに入れてもったい無くないですね。

タカチの汎用ケースなので、それなりですが、

なにせ、加工する道具が無いので今回いろいろと悩みました。

費用ですが、ケースが1万円、加工費が1.4万円くらいです。

自作アンプではトランスとケースが一番コストがかかりますよね。

とにかく、自分のシステムのリファレンスとして長く使いたいと思ったのと、

最大の難関である、ケーシングの一例になればと思いました。

他の方々の想像力あふれる作例と比較すると、非常ぉ~に地味ですが・・・

>完成後にはバラックの時との音の差を教えてください。

>よろしくお願いします。

ようやくRコアトランスも使えるので個人的にも楽しみにしていますが、

果たして、自分の耳でどこまで違いがわかることやら。

[490] ケース

mr_osaminさん

こんばんは。

ケース加工でき上がって来たのですね。

凄く高級感ありますね。

たかじんさんの「音」を入れるにはこのくらい高価なケースに入れてもったい無くないですね。

完成後にはバラックの時との音の差を教えてください。

よろしくお願いします。

まるはさん

こんばんは。

>木とアルミパンチパネルのコンビネーションが見事ですね。

机も渋いですが。

ありがとうございます。

机までほめて頂いて。 (笑)

いま、第2弾検討中です。

[489] Re:re:どこまで小さくおさまるか

たかじんさん

>あの御方が、Rコアの磁束漏れ方向を検討されておりました。

>参考にしてみてはいかがでしょうか。

すごく参考になりますね。

っと、他のページがまたすごい。

世の中すごい方がいらっしゃるものですねぇ。

[488] Re:re:どこまで小さくおさまるか

mr_osaminさん

トランスの真上1cmとかにアンプ基板は、さすがに・・・

Rコアトランスと言えども、磁束漏れはゼロではありません。

http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/EL34ppV1/pageEX.htm

あの御方が、Rコアの磁束漏れ方向を検討されておりました。

参考にしてみてはいかがでしょうか。

[487] ケース加工について

ようやくタカチのオーダー加工ケースが届きました。

販売店、メーカーとの齟齬があったりして納品まで随分時間がかかってしまいました。

仕上がり感はやはり自分で工作するのとはまるで違いますね。

LCDの加工も非常にキレイです。

初めて使う型式のケースだったので、穴空け位置をちょっとミスってます。

なんとか回避して使えそうなので、この週末いよいよ基板をバラックからはずして

ケースに入れてあげられます。

完成までもう一息です。

[486] Re:プリとメインの切り離し

若輩者さん

>プリ部とパワー部を切り離せるスイッチが付いていることに気付きました。

SANSUIってこういうところも本格的な造りになっているんですね。

昔、AUX-11を所有していたことがあったんですが、コイツはともかくクソ重くて

全くエコじゃなかったんですが、スピーカーの駆動力はハンパなかったです。

>大事なことは、これで、たかじんさんのヘッドフォンアンプも、パワーアンプをわざわざ>作ることなく、大音量までスピーカー駆動のお試しが出来るということです。

プリでもメインでもどちらでも使えますね。

私はセパレートのパワーアンプがあるので、プリとして使っています。

[485] プリとメインの切り離し

以前修理した、SANSUIのプリメインアンプ、AU-D607ですが、

プリ部とパワー部を切り離せるスイッチが付いていることに気付きました。

物は試しという言葉もあるので、自作のヘッドフォンアンプの出力を、パワー部に繋いでみたところ、当たり前ですが、音が出ました。

一応、スピーカーも鳴らせるよう設計した(多分、1Wぐらい)ヘッドフォンアンプなので、パワー部は要らないのですが、丁度手元にあったので使ってみました。

良くなったかどうかは、この際、あまり関係ないです。

(個人的には、凄く良くなった気がします。)

大事なことは、これで、たかじんさんのヘッドフォンアンプも、パワーアンプをわざわざ作ることなく、大音量までスピーカー駆動のお試しが出来るということです。

(セパレートのパワーアンプを持っていたりする人は、もう試しているとは思います・・・。)

すぐには出来ないでしょうが、たかじんさんとSANSUIのコラボレーションで、JBLを鳴らす、という、恐らく世界初の試みが実現します。

AU-D607のパワー部は、回路図によると電圧利得27.7dB。同プリ部は、16.4dB。

ちょっと、たかじんさんのA1015 C1815 フルディスクリートヘッドフォンアンプよりも、利得が高いですが、最大音量で鳴らすと怒られてしまいますし、問題はないと思います。

というか、ちょっとSANSUIは、プリ部のゲインが大きすぎるような気がしますので、むしろ丁度良いかもしれません。

気になるのは、サンスイサウンドになるのか、どうか、ですね、やっぱり。

ならない方に、300ペリカ賭けます。

[484] re: 参考となる作例

>アクリル板を使うとキレイになりますね

見栄えがいいですね。

接着して箱を組みたいところですが、流石に5mm厚ともなると

一筋縄ではいかないので、素人工作では考えものです。

少しの傷なら「アクリルサンデー」使って気長に擦ると

綺麗になるのですが。

[483] re: トランス電源の実装

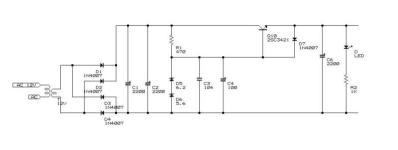

こちらが最初に作った回路でした。

トランジスタ1個とツェナーダイオードが2個必要です。

(たまたま最初にうまく動作したのですが、次に作り直すと

ツェナーダイオードが合計の電圧にならず悪戦苦闘しました)

鳴りはじめから、音の抜けも良く、低域もしっかりと出て

中域も厚くだったのですが、これでいいのかなと迷走が始まる

きっかけでした。

手持ちの部品だけで作ったので、トランスは12V-1A、

部品箱にあったものなので、C4の電解コンデンサは耐圧25Vが

この値しかなかったので、100μFにしたまでです。

[482] 参考となる作例

真空管HPAだけでなくともアクリル板を使うとキレイになりますね。

http://6403.teacup.com/teddy/bbs/17124

[481] re: トランス電源の実装

>トランス電源基板の実装図

こういうのは大事な事ですね。

部品と配線の実体は、非常に綿密な関係がありますが、

回路図からでは読み取るのが難しいだけに、

たかじんさんが見本を示していただけるのは非常に

ありがたいことではないでしょうか。

と言いつつ私は回路図しか出来上がっていませんが、

いましがた、一人でおかしいと首をかしげていた回路図が

できました。

>こうやってご自身で実験することで、どんどんノウハウが貯まっていきますね

いろいろと試した結果、秋月12VDCアダプターより、中低域がしっかりと

出る感じでしたが、これが正しい回路かといいますとそうではないと

思います。

電圧の安定度、リプルの除去率などは後まわしにして、聞いた音のみで

よしあしを判断しました。

あくまでも試作のみですので、よほどの事がないかぎり

これで試作なさらない方がよろしいかと思いますが、

どれひとつどんな音なのか聞いてみようという方は

作ってみられてはどうでしょうか。

もっとも、私が好き勝手つくった物ですから補償できかねますが。

[480] Re:50kHzのサンプリング音源

>これが最終的にAD変換されて

またまたタイプミス

DA変換の誤りです。orz.

[479] Re:50kHzのサンプリング音源

たかじんさん

専門的な解説ありがとうございました。

>整数倍のアップサンプリング

>では殆ど劣化は見られないのですが、中途半端なfs変換は厄介です。

おっしゃるとおりですね。

コンピュータで処理する場合、一般的に浮動小数点演算などで顕著ですが

データの「丸め」によって欠損するデータ処理はデータそのものの欠落を意味するので、

これが最終的にAD変換されて、音として聞こえるときには少なからず影響があると思います。

あ、そうそう。

DATですがw

ヤフオクで録音済みの中古テープを落札してみました。

新品でないところがミソで、元のソースが不明だと困りますが、

手元のCDをコピーして聴いても音源のバリエーションが増えるわけではないので。

しかし、出品を探していると、「父の遺品です」みたいな品もあって、

気持ちが沈みます・・・

なんだか時代の変遷をあらためて感じますね。

ちなみに、USB-DDCをJavsのX-DDC(XMOS)に入れ替えました。

VoyageMPDとの相性はばっちりです。

しかし、受け側のDAC(DAT)はアナログ入力の場合に限り、96kHz動作ということがわかり、

44.1kHzで再生するほか無いことがわかり、軽く落ち込んでいます。

[478] Re:50kHzのサンプリング音源

mr_osaminさん 若輩者さん まるはさん

CD規格が決まる前までのデジタル録音機は、40kから50kHzくらいのサンプリング周波数の

ものがメーカーによって違っていたらしいです。

デジタル録音、デジタルミキシング、そしてDAしてLPレコードのマスタへという

流れなのでサンプリング周波数は、統一されていなくても特に困る事はなかったんだと思います。

44.1kHz以上のサンプリングで録音された音源は、CDにするときに、僅かに高域を削られますので

劣化と言えます。 ところが、40kHzというサンプリングのモノを44.1kHzにするときは劣化

しないのかと言うと、劣化します。

SRC(サンプリングレートコンバーター)を介す必要があるからです。 整数倍のアップサンプリング

では殆ど劣化は見られないのですが、中途半端なfs変換は厄介です。

fs50kHzの音源を44.1kHzにするよりも、DSDにするほうが劣化が少ないのは確かだと思います。

DSD録音は、100kHz~120kHz24bit相当のデータの器の大きさがありますからね。ざっくりとですが。

>そして再生するとき、結局はD-Aコンバータでアナログにしなければ人間は

>聞くことができませんから、そこで相当の劣化?誇張?が起きていると

ですね。 ADもDAもかなり音に影響があると思います。 一切AD/DAを通さないアナログテープの

生録の音の良さは、そこにあると感じました。 ワウフラやs/nよりもよっぽどAD/DAが

音に影響を及ぼしている。 としか考えられません。

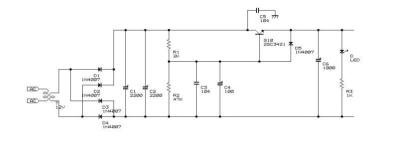

[477] トランス電源の実装

まるはさん

トランス電源基板の実装図にちかい絵を書きました。

使う部品の種類とか、こういった基板の配置で、音が変わるというのも

アナログ回路の面白いところかもしれませんね。

細かく言うとこの電源基板からアンプ基板までの配線の種類でも音に影響がでます。

私は、長さが20cmほどに短くした太目のケーブルを使っています。

色々試されているようですので、お気に入りのものを使うのが良いと思います。

こうやってご自身で実験することで、どんどんノウハウが貯まっていきますね。

素晴らしい事だと思います。

[476] re: re:

まるはさん

>これだけ多種多様な物がありますし、メーカ製など様々なコネクタ(パネル設置用)が

あるので、みつかるはずなのですが。

はい、探してみます。

>音をデジタルデータとして業務機器で録音した時点では劣化しないと思うのですが

私も詳しくないので間違っているかもしれませんが、

サンプリング周波数は、時間軸に沿って単位時間当たりのサンプル数の取得間隔になるはずなので、

それからゆくと、周波数の高い音源のほうがより細かなデータを取得することになると思います。

ですから、大きな周波数で録音された音源データをそれより低いサンプリング周波数データに変換するときにデータの欠落があると思います。

[475] re: re:

>一般的にどういうコネクタが使われるのか、それが良くわかっていないです

これだけ多種多様な物がありますし、メーカ製など様々なコネクタ(パネル設置用)が

あるので、みつかるはずなのですが。

>元のデータの一部が欠落するということなんだと思います。

音をデジタルデータとして業務機器で録音した時点では劣化しないと思うのですが

CDにするため規格に合わせると、そこで劣化するということですね。

そして再生するとき、結局はD-Aコンバータでアナログにしなければ人間は

聞くことができませんから、そこで相当の劣化?誇張?が起きていると

思います。

ですからアンプによって音が違ってくるでしょうね。

[474] Re:

まるはさん

>丸型コネクタというのが各社あるようですが、金属製のはけっこうな値段がしますし

>ピン数が多すぎるようですし、4ピンあたりというと、もうひとつ見栄えがしないというか

>やぼったいというか、今ひとつふたつといった物しかないですね。

結論、繋がれば何でもいいんでしょうけれど、

一般的にどういうコネクタが使われるのか、それが良くわかっていないです。

>>50kHzのサンプリング音源

>44.1KHzと、どう違うのですかねぇ。

>というか、DATだと96KHzとか歌っていたような気もするのですが、

原理的にはサンプリング周波数の違いという話なんでしょうけれど、

当然、50kHz > 44.1kHzということなので、変換するとビット落ちしますよね。

元のデータの一部が欠落するということなんだと思います。

[473] Re:re:

>こういう±電源の引きまわしってどういうコネクタが合ってるんでしょうかね?

丸型コネクタというのが各社あるようですが、金属製のはけっこうな値段がしますし

ピン数が多すぎるようですし、4ピンあたりというと、もうひとつ見栄えがしないというか

やぼったいというか、今ひとつふたつといった物しかないですね。

かといって他のコネクタと同じ物を使用すると、間違って挿す恐れがあるので

これは避けたいですし。

樹脂製で、平行四辺形のような上下逆挿し不可能な形状のようなものを探してみましたが、

該当なしでした。どこで扱っているのでしょうかねぇ。

>トランス電源って興味はあるのですが、

>自分が感じられるほどの差があるのかどうか・・・

昨日から、おかしいなぁと首を傾げてばかりです。

>50kHzのサンプリング音源

44.1KHzと、どう違うのですかねぇ。

というか、DATだと96KHzとか歌っていたような気もするのですが、

それはまた違う単位の話なのでしょうか。

それくらいしか知識ありません。

>0dB HyCAA のケース

aizzakさんが仕上げたケースをやっと見ることができました。

0db HyCAAの頒布ページのトップだったんですね。

てっきり、たかじんさん作と思っていました。

木とアルミパンチパネルのコンビネーションが見事ですね。

机も渋いですが。

[472] Re:50kHzのサンプリング音源

若輩者さん

>え、両方買えって? そうですよね・・・。

恐らく、どちらも同じ録音だと思います。

くれぐれも、スピーカーを壊さないようにw

[471] Re:50kHzのサンプリング音源

Dear mr_osamin

>ハイブリッド盤です。

ハイブリッド盤は、再生を保証してないCDプレーヤーが多い気がしますが、大丈夫でしょうか。ということを書こうと思ったのですが、考えたら、PS3がSACDの再生に対応していました。(60GBの初期モデルのみ。)

教えていただいた2枚、別の録音らしいですが、どちらがお勧めでしょうか。

ここはやはり、DSDで再録したものの方が、SACDの良さが分かるってなものでしょうか。それとも、過去の名盤の方が・・・。

え、両方買えって? そうですよね・・・。

茶番はさておき、

http://www.amazon.co.jp/1812-Hybr-Tchaikovsky/dp/B00005AVNH/ref=pd_sim_sbs_m_5

こちらを注文してみます。

届くのが楽しみです。

[470] Re:50kHzのサンプリング音源

若輩者さん

もしくはコチラ。

http://www.amazon.co.jp/1812-Hybr-Tchaikovsky/dp/B00005AVNH/ref=pd_sim_sbs_m_5

[469] Re:50kHzのサンプリング音源

若輩者さん

>SACDの再生機がないので、円盤を買っても聴けないのが残念でなりません。

http://www.amazon.co.jp/1812-Overture-Rhapsody-Blue-Hybr/dp/B0006A9GL8/ref=pd_sim_sbs_m_6

ハイブリッド盤です。

[468] Re:50kHzのサンプリング音源

Dear mr_osamin

>チャイコフスキーの序曲「1812年」があります。

>曲の終盤で本物の大砲がドカーン!と連打されるんですが、

>「スピーカーが壊れるかもしれませんのでご注意ください」と但し書きがあったほど、

き、聴いてみたい・・・。

大序曲1812年と言えば、映画「V フォー・ヴェンデッタ」で、冒頭の爆破シーンで流されていました。サラウンド録音のDVDを持っているので、サブウーファー有で視聴すると、とんでもない迫力のシーンでした。

自分のオーディオセットで聴いてみたくて、ブックオフで適当なCDを買ったら、拍子抜けするぐらい詰らない録音で、がっかりした経験があります。

SACDの再生機がないので、円盤を買っても聴けないのが残念でなりません。

[467] Re:50kHzのサンプリング音源

ちなみに、同レーベルで当時話題になった盤として、

チャイコフスキーの序曲「1812年」があります。

曲の終盤で本物の大砲がドカーン!と連打されるんですが、

「スピーカーが壊れるかもしれませんのでご注意ください」と但し書きがあったほど、

YouTubeにこのLPを再生している動画があったのでご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=bVtML5sfcdo

大砲が鳴ると、カートリッジが「ぐわぁん」と揺れます。

針飛びしそうでギリギリ耐えているカートリッジの姿が涙ぐましいですw

[466] 50kHzのサンプリング音源

昨日は、HyCAAをつかってCDを聴きこんでおりました。

中でも感動したのが、米テラークのSACDで、サンサーンスの交響曲です。

これ、LP時代に話題になった盤なのですが、SACDで復活しているのを知って早速購入しました。

テラークレーベルの解説はこちら

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

この録音はマイク2本で収録しているらしく、オケの録音でそんなにマイク少なくて大丈夫?

と思うんですが、さにあらず。

HyCAAでも雄大な演奏を満喫できました。

米レーベルで初めてデジタル録音を行った会社らしく、Wikiによれば、

---以下抜粋---

又、SACDの登場により、以前のサウンドストリーム社による録音をSACD化するプロジェクトが登場する。

理由は、デジタル録音機がソニー製に切り替わる前のサウンドストリーム社のデジタル録音は、

量子化ビット数こそ16ビット直線と同じであるが、サンプリング周波数は50KHzで、CDの44.1KHzよりも高く、

CDではそのサンプリング周波数50KHzの音質の良さをフルに活かすことができなかったが、

DSDとSACDの登場により、そのサウンドストリーム社のデジタル録音の技術スペックをほぼ完全に活かすことのできる様になった為、

オリジナルのサウンドストリーム社のデジタル録音のデーターから特注のデジタルソフトウェアーを使ってDSD化し、

録音当時の音質をそのまま活かせるSACDを発売している。尚、このSACDはCDとのハイブリッド盤での発売であり、

CD層も、新たにDSD化されたデジタル信号からCD用のデジタル信号に変換されている為、従来の同一CDよりも音質が向上されている。

---以上抜粋終わり---

とのこと。

50kHzのサンプリング音源って珍しいなと思いました。

けれどレコーディング現場ではさまざまなデジタル音響機器があってサンプリングレートもいろいろあるんだと、調べててわかりました。

こうやって当時の録音が復刻してくれるととてもうれしいです。

[465] Re:re:どこまで小さくおさまるか

まるはさん

>同じ仕様のケースにして、重箱のように2段重ねすると綺麗でしょうね。

他にも重箱がありまして・・・

押しつぶされそうです。

>ただ、3線が必要なので今度は小型のコネクタに苦慮することになりますが。

こういう±電源の引きまわしってどういうコネクタが合ってるんでしょうかね?

>非常に大きな期待でしたが、昨日と大差ない事に気づきました。

>もっとも、低域と中粋はトランスが大仕事をしてくれるのか

私は秋月のスイッチング電源しか使ったことがないので、トランス電源って興味はあるのですが、

自分が感じられるほどの差があるのかどうか・・・

いっそのことスピーカー変えたほうが(笑)

あとデジイコでイジイジ。

[464] 滑った転んだ飛んだ、いや飛んでいった

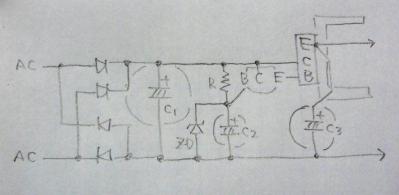

一人大騒ぎしている、まるは、です。

朝5時起きで工作をしました。

0db HyCAAトランス電源です。(まだやってます)

たかじんさんのアドバイスもあって、トランジスタのベースからの

部品の距離、というか足の長さを極力短くしてみました。

回路は、たかじんさんが提示されているものと、ほぼ同じです。

ツェナーダイオードは6.2Vしかないので、2SC1815のベースとエミッタを

使って疑似ダイオードとして使いました。

(ツェナーダイオードと同等としてトランジスタを使うのであれば、

エミッタをプラス側、ベースをマイナス側に使います)

さて音だしです。

非常に大きな期待でしたが、昨日と大差ない事に気づきました。

もっとも、低域と中粋はトランスが大仕事をしてくれるのか

しっかりと出るようでしたが、高域は逆に秋月12VDCアダプターの方が

伸びる感じでした。

もっとも、エージングも何も1時間しか動作させていませんので

これで決めるのは問題外ですので、このまま3日ほどエージングする事に

しました。

これで変化あればいいのですが。

[463] Re:re:どこまで小さくおさまるか

>他のアイデアとしては、2階建を完全に別ケースに分けて、

>トランスからの電源供給を・・・ 邪道?w

それも正解だと思います。

私の偽HPA-12も別トランス電源ですから。

同じ仕様のケースにして、重箱のように2段重ねすると綺麗でしょうね。

ただ、3線が必要なので今度は小型のコネクタに苦慮することになりますが。

[462] Re:re:どこまで小さくおさまるか

まるはさん

他のアイデアとしては、2階建を完全に別ケースに分けて、

トランスからの電源供給を・・・ 邪道?w

あー、悩ましい。

ケースの選定に苦しむのは毎度のことですケド。