新しい投稿 BBS30.html ← 現在のページ → BBS32.html 古い投稿

[767] Re:あけましておめでとうございます。

若輩者さん

すばらしい広告をありがとうございます。

肝心の基板は、韓国/台湾製でございます(笑

>初夢ではありませんが、HPA-12が製品化されてヨドバシカメラに売っている夢を見ました。

大手家電量販店に置いてもらうのは、かなり大変らしいですよ。

むかし、営業の人が言っていました。 卸値をありえないくらい下げないと、

仕入れていただけないとか、なんとか。

高級Audio機器の価格の付け方は、中身にかかっている部品や開発にかかった

コストより、売れるであろう台数で決まってくるんだと思います。

ピュアオーディオ機器の売れる台数はびっくりするほど少ないですよ。

こりゃ、給料も年々減るわけだ。 よく会社潰れないな。 って思いました。

私が頒布している基板の価格は、より多くの人に電子工作の楽しさを味わって

もらいたいという気持ちで設定しています。

昨年、学生さんのサークルで、7枚ほどまとめて購入された方がいました。

そういう時は、特別価格で頒布させて頂いています。

こんな時代ですから、少しでも若い人にディスクリート回路で音が出る

という事を経験してもらえたらなと考えています。

微力ながら応援していきたいですね。

[766] あけましておめでとうございます。

NWE HPA-12 日本製ヘッドフォンアンプ

新進気鋭のガレージメーカー、NewWesternElecが、ヘッドフォンアンプ HPA-12を発表した。価格は129,800円(税込)

採用している抵抗器、トランジスタ、コンデンサは全て高品質の日本製であり、一台一台が全て手作業で丁寧に製作されている。アンプ部分には、音質劣化を最

小限に抑える為、極力シンプルな回路を採用し、フルディスクリートで設計されている。出力段は、トランジスタを6個パラレルにするなど、パワーアンプ並み

の豪華な設計となっている。ボリュームには、ラックスマンのハイエンドヘッドフォンアンプにも採用されている高音質ボリュームIC、MUSES72320

を搭載している。電源トランスには、特別設計の高品質Rコアトランスが採用されている。はんだも、オーディオ用銀はんだを用いる徹底仕様。又、さらに選び

抜かれた部品を用いて完成度を高めたLimited Editionも用意されている。価格は149,800円(税込)

同社は、iPhoneなどからWiFi経由で操作可能なD/Aコンバータ内臓ネットワークオーディオプレーヤ NWE NAP/DAC-12の発売も予定している。(価格未定)

SACDなどに用いられているDSDのサンプリング周波数(約2.8MHz)の350倍の700MHzという超高速動作のプロセッサを搭載。DAC-IC

には、実績のある米TI社製PCM2704の最新改良版であるPCM2704Cを採用。DACの出力には、音質を最優先してオペアンプは採用せず、高品質

なサンスイトランスを搭載している。敢えてトランスを用いることで、音質劣化の要因となるDCオフセットを原理的に排除している為、複雑で音質を劣化させ

てしまう回路技術を多用した構成を取る必要なく、高音質化を図れるという。

完全に妄想です、すみません。

初夢ではありませんが、HPA-12が製品化されてヨドバシカメラに売っている夢を見ました。

夢の中では、例のラックスマンのヘッドフォンアンプと同じ外見。(ちょっと金色風味。)持ってみて、ヘッドフォンアンプなのに重いなぁと感想を言うだけの夢でした。

価格設定は適当とはいえ、Limited Editionが5台売れれば、75万円の売上。

(格好良いケースを外注すれば、妥当な価格でしょうか。)

でも、冗談ではなく、たかじんさんの基板が西欧に持っていかれて、スイスの時計メーカーにケースをデザインさせて、ムントとかジェフのロゴを付ければ、1

00万円で売り出されます。ヘッドフォンアンプではなく、プリアンプということにすれば、200万円になります。(多分)

実際には1万円以下で基板が頒布されているという驚きが。

トランス込みでも、1万円からちょっと足が出るくらい。

最近のオーディオ機器の価格を考えれば、良く分からないオーディオケーブル50センチより安いです。

(或いは、ローゼンクランツとかのインシュレータ1個より安い。)

この安さこそ、自作の醍醐味・・・と思っています。

(とは言え、たかじんさんの基板は安すぎる気もします。)

[765] Re:思いたっが・・・吉日?

たかじんさん

>おおよそ、0.6倍の電流がDCとして取り出せます。 このRコアは1.6Aなので、

>約1AがDCとして使えます。

まさしく丁度良い仕様ですね!

>2系統ありますから、5V1系統、3.3V1系統とか、アナログ・デジタルで

>巻き線を別けるなんて使い方もできますね。

はい、全く問題ありません。

[764] 思いたっが・・・吉日?

まるはさん

>驚きましたが、ある意味、勢いあるときに物が出来るという典型的な例ですね。

どうしたのでしょうね? 私にも分かりません(笑

>そして製作された方は、ほぼ全員、この値段と作りやすさと、出てきた音で

リピーター多いのは、そういう理由と思いたいですね。

あまり正確には調べていませんが、購入された方の半分くらいの方がリピート、

もしくは最初から複数枚をご注文いただいています。

ありがとうございます。

アクリル板は、再開した途端瞬殺でした。

>トランジスタの型番でこれほど差があるとは思いませんでした。

トランジスタの種類によって音はかなり変わりますね。 特に初段は

影響力が大きいと思います。 次に変化が大きいのは最終段かな?

mr_osaminさん

現在、資金が回収できているのと、問い合わせが何件が年末にありましたので

発注しようかと考えています。

そうそう、5V系や3.3V用の電源としてはちょうど良い電圧です。 レギュレータを

使っても無駄に発熱が多くないけど、ドロップもしないというほど良い電圧ですね。

意外と勘違いしている人が多いのですが、トランスAC出力の電流は、整流した

DC電流としてそのままとれる訳ではないんです。

おおよそ、0.6倍の電流がDCとして取り出せます。 このRコアは1.6Aなので、

約1AがDCとして使えます。 ただし、かなり余裕を持って巻いてもらいましたので

多少無理しても発熱は少なく、実力的には、もう少し取っても平気と思います。

2系統ありますから、5V1系統、3.3V1系統とか、アナログ・デジタルで

巻き線を別けるなんて使い方もできますね。

[763] Rコアトランス

たかじんさん

頒布ページを見て気がついたのですが、頒布開始の準備を進めておられるようですね。

HPAはもとより、DAC回路(3.3V、5Vなど)にも使えるので重宝しそうです。

[762] Re:あけおめです

>一昨年、回路を作って、昨年、何を思い起こしたのか、突然の基板化。

基板化される直前に私も好き勝手自作基板を作りだして、先に基板化されたのには

驚きましたが、ある意味、勢いあるときに物が出来るという典型的な例ですね。

>もう90枚を超えています

すごいことですね。

そして製作された方は、ほぼ全員、この値段と作りやすさと、出てきた音で

十分納得されたことでしょう。

たかじんさん

>BC550も低ノイズで音の滑らかさはとても良いと思います。

HPA-12に使いましたが、トランジスタの型番でこれほど差があるとは

思いませんでした。

入手性は非常に悪いようですね。

海外では珍しくもない石らしいですが、

国内では特定の通販店しか置いていないのが問題といえば問題です。

[761] Re:あけおめです

たかじんさん

>そして100近くの出荷。 もう90枚を超えています。 アクリル板も22セット出荷

して、残り2セットです。

いやはや、スゴイですね。

真空管とオペアンプのハイブリッドというコンセプト。

製作の手軽さ、音の良さ。

あとは、山のような意欲的な作例の数々。

いろんな要素が相まってこれだけの実績になったんでしょうね。

HPA-12はディスクリート回路なので、ディスクリート半導体の調達や少なくない部品点数、

トランスの使用、ケーシングなどなど

やはり少しハードルが高いのではないかと思います。

>そう言えば、昨年はパワーアンプでも作ろうかって宣言しましたが、実現しませんでした(笑

あ、そうなんでしたっけ?(笑)

けれど、パワーアンプというとちょっと大がかりになりそうですね。

私なりの個人的な希望ですが、

・組み合わせてゆくと、それなりのシステムとして出来上がる

という流れですけど、それだとFujiwaraさんのように山のように種類があったほうが良い

という話になってしまいますね。

なので、ピンポイントでたかじんさんらしい設計思想のユニットが出てくると面白いなぁと思います。

ま、私は言うだけなのでw

その点はお許しを!

[760] Re:あけおめです

mr_osaminさん

昨年は本当にお世話になりました。

>私は、なによりコンセプトが大事だと思います。

そう言えば、昨年はパワーアンプでも作ろうかって宣言しましたが、実現しませんでした(笑

そういういい加減な精神で、こっそりと楽しめるものを紹介できればと思っています。

0dB HyCAAは、おかげさまで大人気になってしまいました。

一昨年、回路を作って、昨年、何を思い起こしたのか、突然の基板化。

そして100近くの出荷。 もう90枚を超えています。 アクリル板も22セット出荷

して、残り2セットです。

HPA-12だけの頃は、週に1枚か2枚という程度でしたが、HyCAAが加わり、

一時期は、ほぼ毎日のように出荷手続きが発生するようになりました。

実験やブログ記事もままならないというと語弊はありますが、皆様の

反響がとても嬉しく、そして忙しくさせて頂きました。ありがとうございました。

なんだか年末のご挨拶のようになってしまいましたね(笑

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

[759] あけおめです

帰省から帰ってまいりました。

本年もよろしくお願いいたします。

>少しでも、面白いものを皆さんにお見せできたらと思います。

相変わらず期待しております♪

私は、なによりコンセプトが大事だと思います。

なぜ?今?これを?私が?

年末年始、仕事を持ち帰って、この思考サイクルを繰り返しておりました。

頭痛いですwww

[758] あけました。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

年があけました。

今年もよろしくお願いいたします。

まるはさん

次々と・・・ とは。 ぼちぼちとマイペースでやって行こうと思っています。

アナログ、デジタル、ハードウェア、ソフトウェア

どれかひとつとっても極めるのはそれなりに大変な技術と思います。

ネットには様々な情報があふれかえっていますので、それらを上手に組み合わせる

ことで、手抜きでもそれなりのモノもできるかもしれません。

少しでも、面白いものを皆さんにお見せできたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

[757] あけおめ

あけまして、おめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

そして次々と意欲的な頒布品が出ることを願っています。

[756] Re:迎春

まるはさん

こういう2段重ねだと、結構格好良いですね。

BC550も低ノイズで音の滑らかさはとても良いと思います。

2SC2240よりも良いのではないかと思うほどです。

もう少し入手性がよくなるといいのですが。

[754] タイトル途中で

あれあれ。タイトルの途中で送信になってしまいました。

またもや失敗で申し訳ありません。

正確には

「迎春の準備」でした。

重ね重ね失礼しました。

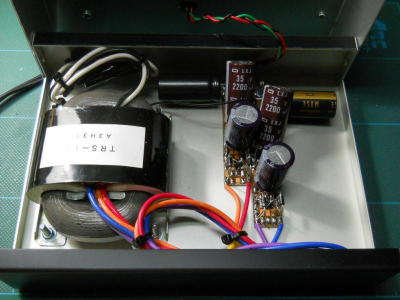

[753] 迎春no

いつもの事ですが、突然思い立ちましたが、突貫工事が完了いたしました。

いや違った、正月用のお重が出来ました。2段重ねですが。

下段にはくだんのRコアトランスと、試作電源基板を入れまして

上段の好き勝手自作基板に直接電源を供給しました。

初段、終段ともにフェアチャイルド製のBC550にしましたが、

派手め重低音サウンド仕様にしていましたが、Rコアトランスによって

よりダイナミックな音が聞けるようになりました。

大型アルミケースに収納した頒布基板仕様も、液晶関連で若干改造

工事が残っていますが、音的には優劣を付けられません。

この2台が今年中に満足して聞ける物になりましたことを感謝いたします。

[752] Re:再びRコアトランス

まるはさん

その節は色々ご迷惑をおかけいたしました。

ポリミイドテープなら、絶縁耐圧、耐熱性とも問題ないですね。

[751] Re:再びRコアトランス

開けて、配線を触る前に写真を撮るべきでした。

触ってしまった後では、意味ありませんね。

舞い上がって冷静な対処が出来ませんでした。

メーカの立場からしますと、勝手に改造したのと同じですから

保障対象外になりますから、今回は直ってよかった、ということで

問題無しという事にしたいと思います。

いろいろとご迷惑をお掛けしました。

そして、Rコアトランスを使ったHPA-12の音を聞く事ができるのが

なによりの楽しみです。

突貫工事でタカチ180のケースに穴を開けて、試作基板で整流回路を組み

2階縦で上の同じケースにいれた勝手に自作基板のHPA-12モドキに

電源を供給できそうです。

ちなみに絶縁処理ですが、書き忘れたことがあります。

配線は厚手の熱収縮チューブで保護したあと、ポリミイドテープを

配線接続部分・上下に貼っておきました。

たかじんさんであれば、このテープの信頼性を御存知なので

絶縁に関しては問題無いと思います。

[750] Re:再びRコアトランス

まるはさん

なるほど。 明らかに内部の絶縁が悪く2次側配線がショートしていたと

言うのであれば、トランス製造メーカーへ不良品として掛け合ってみますが

いかがでしょう。

配線を無理に引っぱったりしない限り、安全規格(国内は電安法)で定められた

絶縁処理がなされていなければなりません。

はっきりとは仕様で指定しなかったのですが、絶縁種別はB種と思いますので

120度までは絶縁材料は問題なく、その手前の115度で温度ヒューズが働き、

安全に回路を切断するはずなのです。

[749] 再びRコアトランス

頒布品のRコアトランスを、開けました。

正確には、外側の黒い厚手のフィルムを剥がしました。

結構丈夫な両面テープだったので、下の台付近でカッターで切ったあと

ジッポのオイルをハケで隙間に塗りつつ剥がしました。

こうすると簡単に両面テープがはがれます。

私にとっては悔やみきれない物となっていましたが、どうしても

壊れた原因が知りたくなって、ラックに貼り付けていた物を

取り外してみました。

何層にもなっている絶縁被覆を剥がしていくと、中のコイルと

外への配線の接続部分が見えてきました。

何ということか、絶縁被覆が破れていて配線の細いヒゲが

下の層の配線に触れていて、少しだけ黒く焦げていました。

2次側の1系統の電圧が出なくなった原因がこれだったとは。

ある意味、安心しました。

実験回路でショート状態になっているのに気づかず、

中のコイルの絶縁物が溶けてしまったのかと思っていました。

テスターで当たっても、もう1系統と似た抵抗値となりました。

開きの状態で写真を撮ろうとしたら、一番上の黒いフィルムが

パチンという音と共に戻ってしまいました。

カメラ構えたとたんって何でしょうね。

見せるなっていうことなのでしょうかね。

ということで、念には念をということで、

厚手の熱収縮チューブをジャンク箱から探し出してきて

ここの部分を絶縁してから100V系にヒューズと

電源スイッチを付けた物で電圧を測定してみました。

2系統共ほぼ同じ電圧でした。

やれやれ、何か肩の荷が降りた気分です。

しかし、HPA-12,VOL-12は別のトランスを使ってケースまで

入れてしまってエージングも進み、よい音で鳴っているので

先に好き勝手作った自作基板の電源に回すことにしました。

こちらも、EIコアのトランスを使っていますが、Rコアの方が

断然音がよいはずですし。

今年は年末から正月すぎまで工作できないので、いまのうち

突貫作業で電源を組み直したいと思いますが。

さて予定どおりいかないのは毎度のことでして・・・

長々と失礼しました。

[748] Re:D級アンプと平面スピーカ

若輩者さん

mr_osaminさん

>それに合わせて、ミキシングエンジニアも変化して

でしょうね。 録音機材とかミキサーのソフトウェアはかなり進化したと思うので

もっとよい音の曲が出回っても良さそうなものです。

>オーディオマニアな先生が導入されたのでしょうか。

多分、そうなのでしょう。 1000Mは、コーンが触れないようにメタルのネットがあるから

学校のような環境でもセンターキャップがつぶされたりしないという点は良いと思います。

>爆音とは言わないまでも、大きな音で。欲を言えば、生で聴きたいです。

生が最高ですね。 やっぱり。 会場によって音がどうとか言う話もありますが、

そんなのは関係がないくらいステージに食ついてしまうでしょう(笑

>容積単価というものがあるかは知りませんが

価格対重量ってのは、あったかもしれません(笑 バブル期には、同じ価格なら

重たい機器を選べ! 的な話が本気にされていたような気がします。

スピーカなら、重さ=エンクロージャの剛性に結びつくので、あながち間違いでは

ないとも思うのですが、最低限、音はききましょう(笑

[747] Re:D級アンプと平面スピーカ

Dear mr_osamin

たかじんさん

>今となっては最新のソースの再生にはあまり向いてない感じがします。

>50、60年代の昔のソースと相性が良く、どちらかといえばそういった組み合わせで聴いています。

同意見です。

恐らく、人の感性が変化してきているのだと思います。それに合わせて、ミキシングエンジニアも変化してきているでしょう。

>やはりスピーカーって30kg以上あると移動が大変ですよね。

大変です。特に、私は部屋が狭いので、実家や祖父母宅にアンプやスピーカーを分散しており、入れ替えの度に車に積み込むのが大変で大変で・・・。

今や、祖父母宅の仏間がオーディオルームと化しています。半分は自作の残骸ですけれども。

>いろいろと処分してELACでも買おうかしらん・・・などと妄想してたりします。

ハイルドライバーでしたっけ、あのヒダで構成されている特徴的なツイータ。手の届く50シリーズには搭載されてないのが残念です。

高域が伸びるし、レスポンスが素晴らしいらしいですが、広いお店にセッティングされているのを聴いてみても、良く分かりませんでした。ソースがYMOだったからかもしれません(笑)。

YMOだと、低域重視のフロアスタンディングタイプのスピーカーの方が相性が良いので、ちょっとミスしました。次の機会には、ハイフェッツを聴いてみます。

>B&Wお持ちなんですから、すぐには不要でしょw

頭では分かっているのですが、本能がっ

>NS-1000M 懐かしいです。 ちょっと硬めだけど、とても帯域が広くていい音してました。

>高校の音楽室にあって、爆音で鳴らしていたら先生に怒られました(笑

>アンプはサンスイ707でした。

オーディオマニアな先生が導入されたのでしょうか。

勿論、自分の家には置けないし、お金も掛かるから、経費で・・・。

実にけしからんですな(歓喜)

是非、セリーヌ・ディオンのアヴェマリアを掛けたい。爆音とは言わないまでも、大きな音で。

欲を言えば、生で聴きたいです。

>エラックを初めて聴いたときは、ショックでした・・・ 高いから買えないですが。

高いです。

容積単価というものがあるかは知りませんが、エンクロージャ容積1リットル当たりの価格を考えると、最近の小型スピーカはとんでもなく高価です。

[746] Re:D級アンプと平面スピーカ

若輩者さん、たかじんさん、まるはさん

>音の感想は、どのような感じでしょうか。

SB-6AもSB-5AもCDによるデジタルオーディオ時代の到来に合わせて、

という謳い文句だったように記憶しています。

が、今となっては最新のソースの再生にはあまり向いてない感じがします。

50、60年代の昔のソースと相性が良く、どちらかといえばそういった組み合わせで聴いています。

>センモニは、純正スタンドが格好良いですよね。

>でも、あんな形で大丈夫なのでしょうか。音響特性の面で、あまり良くない形状のような気がしなくもないです。

少なくとも、床にベタ置きよりは良いですよ。

詳しくは知りませんが、NS-1000Mの特性を考慮して設計されたスタンドらしいです。

今となっては希少で、人気もあるようなのでヤフオクでも結構、良い値がつきます。

>しかし、処分なされるのですか。やはり、大きさがネックに?

JBLの4343クラスではないのでw

大きさはそれほど気にはなってません、が、やはりスピーカーって30kg以上あると

移動が大変ですよね。

いろいろと処分してELACでも買おうかしらん・・・などと妄想してたりします。

>確か、Zensor1だったかと思います。やっぱり、優等生ですか。

>ヨドバシカメラで音を聴いて、価格を見るたびに、買って帰りそうになるのですが、

>うちにはもうB&Wがあるだろう、と言い聞かせて我慢しています。

B&Wお持ちなんですから、すぐには不要でしょw

ZENSOR1はあの価格でよくこれだけの音が出るなぁと感心します。

1か月前に、40cmくらいの高さのスタンドを購入して据えつけました。

いろんなアンプで鳴らしているわけではないのでわかりませんが、

ソースによってはピアノのペダルの音が聞こえたりして、意外に低音も出ている感じがします。

[745] D級アンプ

若輩者さん

mr_osaminさん

まるはさん

D級アンプには色々な方式があります。 DSDにほど近いPDM方式や、純粋なアナログPWM式

トライパスはClassTとか呼んでいました。

ステレオ付属のアンプは、位相ずらしパルスのようです。

このな感じで色んな方式が出てきているので、パルス出力アンプをみなD級と呼んでいるようです。

デジタルアンプなんていうこともありますが、多くの回路はアナログで変調しています。

B&Wのスピーカーは、手堅いつくりで破綻が一切ないまじめな音ですね。

昔のマトリックス801の頃とは、だいぶ方向性が違ってきているように思います。

マトリックスは非常に手の込んだ箱でしたが、低音がゆったりダブついていました。

NS-1000M 懐かしいです。 ちょっと硬めだけど、とても帯域が広くていい音してました。

高校の音楽室にあって、爆音で鳴らしていたら先生に怒られました(笑

アンプはサンスイ707でした。

小型でも音の良いスピーカーが増えてきて、選ぶのは迷いますね。

エラックを初めて聴いたときは、ショックでした・・・ 高いから買えないですが。

[744] Re:D級アンプと平面スピーカ

Dear mr_osamin

たかじんさん

まるはさん

>最初、D級という字をみて、最近ではABC級の増幅に加えて奇想天外な事でもしたのか、

最近は、E級とかあるらしいです。

A級、AB級、B級以外は、作ろうと思ったこともないので、あまり興味もないのですが・・・。

>メーカも型番も失念しましたが、10年前に細長い縦長の筐体に、透明な部分があって

>そこから音が鳴っているスピーカで音を聞かせていただきました。

私もスピーカーユニットのないスピーカーを聴いたことがあります。

何でも、接触しているものに振動を与えて、それで音を出しているとか言われました。

音は、聴けたものではありませんでしたが、技術という意味では非常に面白いと思いました。

>30年前のものとなると、ネットワークのコンデンサが逝かれている可能性

>が高いですね。 恐らく電解コンデンサを使っていると思います。

>交換することで復活するかも知れません。

なるほど。ネットワークが劣化している可能性もあるのですね。

お正月は忙しですが、来年のオーディオ初めは、スピーカーばらしに決まりです。

>私、SB-6Aです。

mr_osaminさんもテクニクスユーザーでしたか。私のSB-5Aは、リサイクルショップで四千円でした。

各ユニットから音が出ていることだけ確認させて貰って、あとは冒険です。

音の感想は、どのような感じでしょうか。

>NS-1000Mも最近、使っていないので処分しようかどうか迷っているところです。

>折角スタンドも見つけたのにw

センモニは、純正スタンドが格好良いですよね。

でも、あんな形で大丈夫なのでしょうか。音響特性の面で、あまり良くない形状のような気がしなくもないです。

最近のスピーカーは、音が硬く詰っているものが多い気がしています。良い意味で、です。私も、持っている中ではB&Wが一番優等生です。

しかしそれでも、越路吹雪や北島三郎なんかを流すには古い国産スピーカーが良いと個人的には思っています。(お前何歳だよ、といつも突っ込まれるのです

が、ロクデナシとかがまん坂とか、好みだったりします。)何というか、忠実でない音も、一つのイコライザ(?)と思えば、悪くないです。安物のAMラジオ

から流れてくる曲でも、聴き入ってしまうことがあるように、必ずしもピュア(原音再生)が唯一無二の回答ではないということだと思います。

(勿論、ピュアも大事です。)

しかし、処分なされるのですか。やはり、大きさがネックに?

>結局一番の優等生はDALIになってます。

確か、Zensor1だったかと思います。やっぱり、優等生ですか。

ヨドバシカメラで音を聴いて、価格を見るたびに、買って帰りそうになるのですが、うちにはもうB&Wがあるだろう、と言い聞かせて我慢しています。

あの価格を見て、少し不安になることが一つありまして。

ちょっとオーディオやってみようかな、という方が、非力な3万円ぐらいのアンプと組み合わせて5万円以下でセット購入(当然、DENON 390RE +

DALI)したとして、ポテンシャルを引き出せない気がしますし、それで良い音がしないと思われてしまうと勿体ないです。

あ、でも、そういう人が多いから、アンプをグレードアップしたら音が激変した、という話が多いのでしょうか。

[743] Re:D級アンプと平面スピーカ

若輩者さん、たかじんさん

私、SB-6Aです。

ヤフオクで\5,000くらいでした。送料が高くて割高になっちゃいましたけど。

SONYの平面スピーカーは四角っぽいデザインでしたよね。

NS-1000Mも最近、使っていないので処分しようかどうか迷っているところです。

折角スタンドも見つけたのにw

結局一番の優等生はDALIになってます。

[742] Re:Stereo 2014年1月号 付録D級アンプ

OT1の時は「メモ帳」さんが大いに参考になりました。

http://blog.livedoor.jp/r_ten/archives/2011-12.html

OT1もOT3も一緒だろうということで。

[741] Re:D級アンプと平面スピーカ

テクニクスの平面スピーカーは、結構沢山ありましたね。

残念ながらSB-5Aは聞いたことが無いです。

SB-RX70だったか、同軸平面になったものは聞きました。

空間表現がきれいで良かったと記憶しています。

ちなみに、私が聞いた平面スピーカーで感動したのはAPM-77Wという

ソニーのものです。

あまりに感動したのですが、さすがに2本で30万円というのは買えず、

その後、APM-66を買いました。 ですが、これはちょっとイマイチでした。

平面だから良いという訳ではないんですね。 難しいです。

アポジーとか、台形板状のつい立のようなデザインの平面スピーカや、

静電駆動型のものもお店で聞きましたが、ぱっとしなかった(私の好み

ではなかった)覚えがあります。

30年前のものとなると、ネットワークのコンデンサが逝かれている可能性

が高いですね。 恐らく電解コンデンサを使っていると思います。

交換することで復活するかも知れません。

コイルを空芯タイプにすると音抜けが良くなる、歪が減るのですが、価格が高いです。

スピーカに思い入れがあって、お金をかけても良いなら、ネットワーク改造

に走るという手もアリかと思います。

[740] Re:Stereo 2014年1月号 付録D級アンプ

まるはさん

今回は、沢山あるようですね。 価格が高く設定されたから売れ行きが良くない

のかもしれません。 2枚でステレオ使いが紹介されていますが、間違っても2枚

購入してはいけません。 7400円あれば、もっとマシなアンプが購入できると思うからです。

エージングを待っていられず、改造に手を出しました。

結果はのちほど。

[738] D級アンプと平面スピーカ

>StereoのD級アンプ、買ってみるのも悪くない気がしています。

>しかし、自分でいじるには、スイッチングアンプに関する知識が足りないです。まさに電子工作は、生涯学習。

まさに耳が痛い話です。

何ごとも自分なりのレベルで試してみなければ分からないはずなのですが、

デジタルというだけで足が遠のいていきます。

最初、D級という字をみて、最近ではABC級の増幅に加えて奇想天外な事でもしたのか、

などと思った有様ですので、しょっぱなから出遅れ感があります。

>平面スピーカー

メーカも型番も失念しましたが、10年前に細長い縦長の筐体に、透明な部分があって

そこから音が鳴っているスピーカで音を聞かせていただきました。

そこそこエージングされていたせいか、素直で広がりがあっていい音だなと

思いました。もっとも値段以外では、の話ですが。

[737] 平面スピーカー

StereoのD級アンプも欲しかったのですが、残念ながら(?)、テクニクス

SB-5Aという平面スピーカを見付けてしまいました。今年のオーディオ的買い物はこれが最後です。というのも、以前、たかじんさん方の書き込みにあっ

た、昔流行った平面スピーカーというものが、ずっと気になっていたからです。

最初は、解像度の低い、ぼやけた音しか出なかったのですが、一日鳴らし続けて放置したら、ほぐれてきたのか、しっかりと音楽を奏でてくれるようになりま

した。(でも、若干低域を持ちあげるか、高域を落とさないと、高域が強調されている気がします。ウーファーが劣化しているのかもしれません。)音作りは、

昔のスピーカーらしく、音圧重視の感は否めませんけれども、一日で大分解像度が改善されてきたので、もうしばらく鳴らしていけば(慣らしていけば)、秘め

られたポテンシャルを発揮してくれるかもしれません。

現代の平面スピーカーであるFALのスピーカーに比べれば、解像度も定位も劣ります。30年も経てば、やっぱり進歩するということだと思います。

同年代の非平面(というのでしょうか)DIATONEの3wayフロア型(DS-37B)と比べると、高域の伸びや鋭さがはっきりとしており、低域の音

圧以外は優っていると思います。2wayブックシェルフ(DS-100ZV)と比べると、低音は出ていますが、中高域が簡素な音です。B&W

601と比べても同じです。

いつか、センモニを手に入れて整備したら、是非聴き比べしてみたいです。

StereoのD級アンプ、買ってみるのも悪くない気がしています。しかし、自分でいじるには、スイッチングアンプに関する知識が足りないです。まさに電子工作は、生涯学習。

[736] Stereo 2014年1月号 付録D級アンプ

木曜日に発売なのに、前回同様に入荷しなくて、金曜日に入荷していました。

その時点では10冊くらいありました。

土曜日、同じ店で確認すると1冊に減っているなと思いきや、

レジの前の棚に積みあがっていました。

あれれ、っていう感じでしたが。

定点観測でした。

[735] Re:有機ELモジュール

mr_osaminさん

残念ながら使えないです。

VOL-12では、キャラクタの他、レベルメータ表示にCGRAMを使っているためです。

この有機ELモジュールは、簡易的なキャラクタモードはおまけで、基本はフルドットマトリクス表示

になっています。

フルドット表示にするためには、マイコンのRAMが384バイトだとさすがに厳しいです。

千石で売っているので気になってはいたのですが・・・

秘密兵器

VOL-12に付属のハンダ線が秘密兵器扱いでした。 使い方が間違っている??

これは使った人にしかわからない付け易さが、秘密っぽいので。

[734] 有機ELモジュール

たかじんさん

VOL-12で使用する液晶モジュールの代わりに使えないでしょうかね?

http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=27342

値段もそこそこ、何より視認性が高いのでイイなぁと思っています。

[733] Re:ベール

たかじんさん

>ベールに包まれた音じゃなくてよかった。

最終兵器、期待してますw

あ、ちなみに

最終兵器と秘密兵器は違いますから、ね。

秘密兵器は、最後まで出てこないから「秘密兵器」なのです。

むかし、職場で、

「アイツは秘密兵器だからな」

と、

用法はそういう感じです。

[732] ベール

>けれど、まだまだベールに包まれたままですね。

ベールに包まれた音じゃなくてよかった。

昔、10万円くらいするアンプを試聴して、ぶ厚いベールのかぶった音でがっくりきた

ことがありました。

あんな音にお金を払う人がいるのだろうかと、本気で思いました。

ちょっと高さが低めなシンメトリデザインで、見た目は良かったのですが・・・

[731] Re:ma-muさんの作例

ma-muさん

>たかじんさんが開発中のDACも納まりそうです.

えー!

そんなプロジェクトが進行中なんですか!?

と、驚いてみたりしてw

けれど、まだまだベールに包まれたままですね。

とりあえず、それが完成する前にDACを新調するつもりです。

>私もケースの大きさは悩みました。

悩ましいところではあるのですが、

やはりケースの仕上がりは大事だと思っています。

[730] Re:ma-muさんの作例

たかじんさん mr_osaminさん

こんばんは

たかじんさん

>耐熱絶縁チューブも被せているところなど

ジャック類を固定しているアングルのエッジが結構とがっていたので

チューブをかぶせてみました。

>ステーか何かを入れているのでしょうか

ジャック類は、ホームセンターで売っている

アルミのアングルに取り付けました。

アングルは底板にスペーサーを立てて固定しています。

パネルはすっきりですが、筐体の底はネジだらけです。

mr_osaminさん

私もケースの大きさは悩みました。

高さに関しては、私も薄くしたかったですが

妥協してしまいました。

>幅 :不用意に広い

ケースの内部にまだ余裕がありそうなので...

たかじんさんが開発中のDACも納まりそうです.

>仕上がり感が良い感じです。

ですね。

パネルが厚さ3mmで結構しっかりした

見た目になるので好きです。

[729] Re:ma-muさんの作例

ma-muさん

>OS70-16-33です。

やはり、

ケースのサイズは悩ましいところです。

私は1Uにこだわったので、高さと幅でちょっと無理してしまいました。

高さ:不用意に低い

幅 :不用意に広い

けれど、OSケースは良く利用されているシリーズですが、

仕上がり感が良い感じです。

[728] Re:ma-muさんの作例

ma-muさん

mr_osaminさん

こんばんは。

お写真、ありがとうございます。 配線などとても気を使っていますね。AC側ケーブルは

耐熱絶縁チューブも被せているところなど、まるで業務用機器のようです。

ヘッドホン端子やスイッチも、固定のナットが見えないように、表パネルの裏に

一枚ステーか何かを入れているのでしょうか。

パネルのすっきり感が素敵です。

[727] Re:ma-muさんの作例

たかじんさん

掲載ありがとうございます。

mr_osaminさん

はい、タカチのOSケース、OS70-16-33です。

LCDの穴をあけられなかったために上に乗せています。

写真も貼っておきます。

[726] ma-muさんの作例

もっと、いろんな角度から見たいです♪

これは、タカチOS型アルミケースですか、ね?

[725] Re: Apple Remote

まるはさん

デバッグモードは、あくまでもデバッグ用の機能ですから・・・

そうそう、右上の数字は、SMARTモードのGAIN表示です。

マニュアルだと0-15の16段階ですが、自動の時は41段階切り替えています。

あの取扱説明書は捨ててしまう可能性も大きいですよね。

こんなにキーが少ないリモコンで取り説が必要になるとも思えないですし、

分からないことがあったらネットで調べればいい。 と思ってしまう。

ところがAppleのサポートのページだと、ペアリング解除はPC側から断ち切る

ように書いてあるので、迷うこと間違いなし!?

ということで説明書を改定しました。

[724] Re: Apple Remote

>その他、NECフォーマットの赤外線コードを調べたいときは

デバックモードに入る方法は、頭が回っていませんでした。

電源スイッチも関連していたのですね。

そして表示させてみましたが、リモコンを押すたびに

それぞれ違うコードが表示されているのが分かりました。

テレビ用汎用リモコンを持っていたのですが、探しているときには

でてきませんね。

単に、NECフォーマットを表示させてみたいと思っただけですが。

>あの小さい取説は読む気になれないですよね。普通。

生命保険の規約と同じで、小さすぎる文字というのは困ります。

[723] 電子ボリューム基板の

リモコンのペアリング方法を明確に記載したマニュアルに改定しました。

AppleRemoteの使用方法に準拠という表現は、ちょっと判りにくかったかもしれません。

あの小さい取説は読む気になれないですよね。普通。

[722] Re: Apple Remote

まるはさん

無事に動いてよかったです。

ペアリングの方法は、リモコンの説明書どおりですね。

アップルのwebサイトだと5秒間、リモコンの取り説では6秒間と書いています。

http://support.apple.com/kb/PH11060?viewlocale=ja_JP

解除は、PC側から一方的にクリアしていますね。

>この142という数字が、リモコンのコードですか?

そうです。 リモコンの個別番号です。 複数のリモコンを購入しても、確率的に

別々の番号が割り振られていて、それを元にペアリングして特定機器しか反応しない

ようにするという仕組みです。

欠番がなければ、0から255の256種類存在するはずです。

別に番号を表示する必要はないですが、複数個持っているなら把握しておくとよいかも

しれません。

電池電圧低下時には、何をやっているのでしょうかね。 リピートコードの間隔を

変えているとか、32bit以上のパルスを出しているとか、普通の動作には影響しない

部分で変化があるのかもしれません。。。 電子ボリューム基板のマイコンは

赤外線信号を32bit分受信したところで信号のデコード処理に入ってしまうので、

その後、信号が続いていたとしても無視します。

その他、NECフォーマットの赤外線コードを調べたいときは、MODE-SWを押しながら電源をON

して下さい。 デバッグモードに入り、赤外線の信号をLCD画面に表示します。

1行目がカスタムコード、2行目がデータコードです。

[721] Re: Apple Remote

送っていただいたPICを差し替えてみたところ、

罰らさんと同じく動作するようになりました。

お手数をお掛けしました。

いろいろとテストしてみました。

ペアリングもONになったものの、今度はOFFになりません。

ということで、順列組み合わせでスイッチを押していく事に

しました。

ペアリング ON → MENU+矢印右

ペアリング OFF→ MENU+矢印左

これが分かるのに時間かかりました。

この142という数字が、リモコンのコードですか?

あと、低電圧警告がリモコンから送信されるようですが、

わざとリモコンの裏蓋を開けて、2032の電池を外して

定電圧電源をつないで、何Vまで動作するか試してみました。

1.6Vまでは反応していましたが、それ以下の電圧では

動きませんでした。

ということで1.7Vくらいにして、わに口クリップで

電池端子部分を繋いだ不安定な状態で、いろいろと

スイッチを押してみましたが、ペアリングの所も何も

変化がありませんでした。

とまぁ、簡単に報告まで。

[720] Re: Apple Remote

罰らさん

無事、動いてよかったです。

遠隔操作はやっぱり楽ですね。 リモコンで、そのままCDの選曲をしたくなってしまいます。

[719] Re:BarのHyCAA

まるはさん

>何だかさっぱりわかりませんが、古いメカニカル、という感じが

>よい味を出している気がします。

たしかに。。。

PS3のは凄いデザインですね。 真空管である意味がまったく分かりませんが(汗

>12AU7であれば、ヒータが2つあって中点もありますね。

>でも、ここを使ったという例を見たことがありません。

いい感じで分圧されているので使い勝手はいいかもしれません(笑

[718] Apple Remote

本日、送付して頂いたマイコンを取り付け無事にリモコンで操作出来るようになりました、この場を借りて御礼申し上げます。

しかし遠隔操作って便利ですね、この時期コタツから出なくていいのはありがたい限りです。

[717] Re:BarのHyCAA

>スチームパンクって何だろう。

何だかさっぱりわかりませんが、古いメカニカル、という感じが

よい味を出している気がします。

>真空管ってスチームと

レトロ?どおしだからでしょうか?

>この100円ショップパーツ活用はすばらしいアイデアですね

ちょっとした、ギミック?を作るのに、あれこれ材料を買い集めていたので

ふと思い出しました。

中を見れば、びっくり中華ですが(笑

>ヒータの中点(9ピン)を

12AU7であれば、ヒータが2つあって中点もありますね。

でも、ここを使ったという例を見たことがありません。

新しい発見かもしれません。

[716] Re:BarのHyCAA

mr_osaminさん

P社さんのお客さんって・・・

あまり突っ込むとヤバげなので、ほどほどに(笑

んまあ、20年以上昔のものなので特許を取っていても切れている

とは思うのですがね。

sandman博士のclassS回路もオペアンプ式classAAと全く同じ回路構成ですし。

ちなみん、パワーアンプ用のclassAA回路は、ちょと複雑な構成で、別物と

考えたほうがよいです。

まるはさん

なるほど。 この100円ショップパーツ活用はすばらしいアイデアですね。

これだけの材料が入っていて100円とはお買い得です。

そういえば、LEDって電流が少ないので、ヒータの中点(9ピン)を

活用するというのもいいかもしれません。 約6Vになりますよね。