新しい投稿 BBS29.html ← 現在のページ → BBS31.html 古い投稿

[820] 悲喜こもごも

こういうことを書くと、お叱りを受けると思いますし、

私の発言はどこかトゲがある事が多いので、自重しているのですが。

今までの常識、これはメーカ主導であったりアマチュアが独自の理論なり

経験によって出来たものが沢山ある上でなりたってきたものですが、

どれもが正しいか、というと、判断がつかない物もあります。

>炭化ケイ素を含む紙やすり

>方向性電磁鋼板

アンプをいろいと触って(自作なりメーカ品なり)いる方が

何人か集まると、結局は音って何だろいうという禅問答みたいな

事になってるのをいくつも見させていただきました。

各人それぞれ自説があって、時には激しい口論など、度々その場にいるのが

嫌になりました。

前者の物体は、そう新しい物ではないですが、簡単に入手できるようになったため利用

されるようになりましたが、後者は性能とか噂は聞いていても、実際に手にして

加工した方は少なかったようですが、この何年かで簡単に入手できるようになりました。

そこで激論のさなか、無知な私はとんでもない発言をしました。

カセットテープをケーブルなり、トランスに巻けば簡単いいのでは。っと。

メタルからクロムから通常用から多種多様な物が存在していましたし。っと。

こいつ何を言っているのかというのと、横から舌打ちされる状況でしたが、

反論していただけませんでした。

というか、私が理解できる知識がないため、こいつに何を言ったところで

分からないだろう、と思われているからなのかもしれませんが。

そして場を察したのか、長老と呼ばれるご年配の方が、一言そえていただけました。

あなた方の論議は、面で磁気や電磁波を封じ込めて、他に影響しずらしようにするための方法

ですなぁと。

その長老こそ、真空管アンプの内部に張ったアース腺の形状を試行錯誤した結果、

丸い腺で角を作らずループにならないようにするのが一番と結論つけた方でしたが。

しかしながら、数十年たっても今だに結論が出ない事がまだまだあるのだと

私は確信しましし、生きている間にはこれが完璧という物は登場しないのだと

これまた確信したということでした。

>セレン整流器

まさに温故知新ですね。忘れられていた存在でした。

材質の毒性なりを封じ込められるのであれば、有効な物体だと思いますが。

他にもカーボングラファイト、その素材である、黒鉛。

いっそのこと、ドライカーボンも、ある面では有効な物だと思いますが。。。

[819] 方向性電磁鋼板

いわゆるオリエントコアと呼んでいるトランスに使われている材料です。

Rコアやカットコアなど、励磁される方向が一定なものに向いている

ので、よく使われるようです。

特に高性能なオリエントコアの製造方法は新日鉄の秘密な技術だったのに、

いつのまにか韓国企業にパクられていて、、、

産業スパイじゃないかって噂になりましたね。

リストラされた技術職の元社員が、韓国企業に再就職。そこで技術を

伝える。 新日鉄は情報が外部に漏れないように特許を出願していない。

退職するときに、どういう契約がなされていたのか不明なので、何とも

言えませんが、勤めている会社で本人の持てる能力を発揮するというのは

至極当たり前のこと。

図面やレシピなどを持ち出したのならマズイけど、そうじゃなければ

特許も取っていないので新日鉄は不利なような気がします。

それはさておき、

最近のオーディオ機器のトランスは、シールドケース入りのものを

あまり見かけなくなりました。

ちょっと前までは、20万円以上の中級機、高級機では当たり前だったのですが。

ケースに入れて磁気漏れを低減するのと、コンクリートのようなレジンで

ケース内にトランスを埋めて防振する「2つの効果」があったように思います。

フレミングの法則ですかね。 磁界、電流、力(振動)、この辺がキーワード

と思います。トランスひとつで、磁界と振動を回りに撒き散らすと、近くの

電子回路が影響を受けるのはうなずけます。

[818] SiCの性能など

CR-Xさん

既に入手され、実装も進められるので、

ぜひ動作させてみてください。

私はその時の損失がどれくらいになるのか興味があります。

たかじんさんのRコアトランスと組み合わせて、5VのUSB外部電源の製作など面白いなぁと思っています。

[817] SiC

(CR-Xさんとたかじんさんの話には割り込みません。)

この前、とあるスピーカーのガレージメーカーのショールームで、大阪から来た自作マニアの方とお話ししました。

その方、CDプレーヤの改造とか、色々とやってらっしゃるそうで、色々と興味深い話を聴きました。

その一つが、ケーブルに、炭化ケイ素を含む紙やすりを巻くと良い、という話です。

炭化ケイ素、つまりSiCです。

(単線で、表面ツルツルの無酸素銅を用いたケーブルを使うのが前提だそうです。)

雑味が取れるとしか表現できない、と仰っていたと思います。

家に帰ってから調べてみると、同じことを試している方が居るようでした。

ケーブルだけでなく、オーディオラックの棚板に貼っている人とか。

何でも、ステルス機にまで使われる電波吸収材料なんだそうですよ。

私のような化学出身者には、ただの硬い材料ぐらいの認識しかありませんが・・・。

そもそも、CDプレーヤを改造して、上流を完璧にしないとダメと力説しておられました。

CDプレーヤのトランスを、方向性電磁鋼板でシールドするとか、ピックアップも同様にするとか、電子回路以外の部分も凝っているそうです。

方向性電磁鋼板というのが、私には良く分かりませんが、本人は磁束漏れというより、商用電源の50/60Hzを嫌っているようでした。

(バッテリー式も試したけれど、力不足の音に感じたそうです。)

驚いたのは、そこで話していたら、偶然訪れた別のマニアの方(埼玉在住)も、CDプレーヤに方向性電磁鋼板を用いた同様の改造を施していたことです。

大阪と埼玉、距離は離れていますが、奇妙な一致です。

お互いに、自分と全く同じ見解の方が居ると知って、喜んでおられました。

オーディオの自作までやっている人は、ただでさえ減ったオーディオ人口のさらに一部ですから、こういう偶然は興味深いです。

ところで、全く関係ない話ですが、秋葉原のジャンク屋に、定格不明の小さなセレン整流器が売っていました。

音質的にはどうなのだろうか、と思ったり思わなかったり。一応、セレン整流器もSBDですし。

[816] Re:整流ダイオード

たかじんさん

まだ新しいデバイスのせいか

開発済み>発表済み>市販決定となっても、

バラで私らが選んで買えるほど市場にありません。

機種選定以前の段階ですねぇ。

ともかくSiC-SBD検索して引っ掛かって手当が直に付いたのがCree製のだったのです。

今組んでるのに使いますので市場の動向うかがってる訳に参りませんでしたので。

理論とか不如意ですが、スイッチング電源により効果あっても、

それは参考にしますが(スイッチング電源改造時には、真っ先に思い浮かべるでしょう)

私らにはスイッチング電源では不足だから、電源まで自作する(せざるを得ない)訳でして

50/60Hzの商用電源での効果が少ないと言っても、一般SBDより性能見込めるなら

(手軽に入手できる範囲で)試そうと言う事です。

トランス特注で数千円余計にかかれば、流石に躊躇しますが

数百円の出費でSiC-SBDと言うのは、OPAMP1個買い足す程度ですし。

作例あったのも試そうと思った誘因ですが、

電源に煩いオーディオ自作の世界で、逆にまだこれだけしかチャレンジャー居ないのか

もっと高価で入手性の悪い抵抗やコンデンサの換装は躊躇しないのに…

と言うのが自作歴の長くない私の感想です。

だって、かなり大事な部分である電源ですよ。

(良くなったと言う一部のネットの評判だけを元にした意見ですがw)

ともあれ、まだ始まったばかりのデバイスですし、

今後も注視していくだけの価値はありそうですね。

まあ、実害無さそうだし軽いノリでやって見ましょうという所です。

今回は新規作成で、既存一般SBDからの置換えではないから

変化代も検証できないんですけどw

良さ気で、気力があれば持っている電源の改造したら面白いかもしれませんね。

[815] Re:整流ダイオード

CR-Xさん

SiC-SBDの音を聴いてみるという意味では、良いのかもしれません。

ただ、全てのSiCが良いかというと、そうではなく、

音の良いSiCと、そうでもないものとがあるようです。

導入前に、少し下調べしたほうが損しなくてよいと思います。

http://eetimes.jp/ee/articles/1112/01/news022.html

この記事のようなカーステの場合は、明らかに良い面があります。

カーステのパワーアンプは、DC12~14Vの車載電源からパワーアンプ用の

±30V~±40Vの電源をスイッチング電源で作っています。

そのスイッチング素子や、トランスを介した2次側の整流にSIC-SBDを

使うと、リカバリ速度の速さが活きて、通常ダイオードよりノイズの発生が

少なくなると思われるからです。

電源のスイッチング周波数は40kHz~200kHz程度と思います。

50Hzや60Hzの商用電源を整流するより、遥かにダイオードのon/off頻度が

高いので、より効果がハッキリとでるんじゃないでしょうか。

[814] Re:整流ダイオード

たかじんさん

>書き方がまずかったかもしれません。

いえいえそんな事はありません。

私が今回使おうとしてるのが0.2A15V程度の機器だからそっちしか頭に無くて、

発熱もコストも顕在化しなさそうと思ったので、こっちこそ言葉不足でした。

>たかじんさんがDACの計画持っておられるので

似たようなクラスの電源となるなら、SiC SBDも選択肢としてあり得るのかなと。

9018のDACで好結果得られたのも見かけましたし。

高電圧大電流機器用(この600V定格と言うのはそちら狙って出した?)には

急激に発熱やコストが上がると言うのは、チラ見して承知しておりますよ、

私の守備範囲じゃないだけで。

そっちやってる方々には、使いたい?けど面倒臭い製品?なのかもしれませんね。

[813] Re:整流ダイオード

CR-Xさん

>「劇的に音が良くなる」なら、そういう特性を見越した上で使いたいです。

書き方がまずかったかもしれません。

真空管アンプでは、シリコンSBDが電圧の関係で使えなかったので、

通常シリコンダイオードからSIC-SBDへ変更することになり、改善が大きかった

ということのようです。

実際に聴いたわけでもありませんが、特性からすると改善されるのは間違いないと思います。

低い電圧の半導体アンプではファーストリカバリやSBDが従来から使えたので、

それと比較してSIC-SBDがどの程度よく聴こえるのかは、正直、わかりません。

シリコンBSDと比べると約2倍のVfの高さがあるので、内部抵抗が高いと想像して

います。 音に違いがでるのは、そのあたりの影響なのではないかと思います。

まあ、趣味の世界ですから、目新しいものを使って喜ぶのもまた楽しいと思います。

SiCの価格が高いのは、ブログに書いた理由のとおり、製造プロセスや、歩留まりの

問題で、価格と性能が比例していない点に注意が必要です。

(耐圧、耐熱は向上しているが、半導体オーディオにはほぼ無関係)

※)真空管アンプでは200V~300Vの電圧がかかるため、整流ダイオードは最低でも

400V耐圧が必要です。 しかし、シリコンSBDは150Vくらいまでしか製品が無かった。

音質に有利なファーストリカバリも耐圧の高いものは、あまり音がよくないと言われている

[812] Re:整流ダイオード

>たかじんさん

大変参考になりました。

流石たかじんさんきっちりリサーチしてある。

問題は電圧ロスと発熱(SiC自体の耐熱性は高い)ですが、

「劇的に音が良くなる」なら、そういう特性を見越した上で使いたいです。

どうせ部品調達したり設計はどの電源(パーツ)でも一応必要だから、

手間は一緒かな、ただ手慣れたアイテムで無いので慣れは必要でしょうね。

コスト(トランスが1ランク上がる可能性ありますね)や放熱スペースは

趣味ですからSiC4~8本使う程度では、大差無い気もしますし。

(大電流用はそれなりの金額する見たいですが、2Aや4Aは手が出ない程では無い)

[811] Re:整流ダイオード

CR-Xさん

mr_osaminさん

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/03/frdsbdsic-sbd-4.html

こちらの記事も参考にされてはいかがでしょう。

Vfが高いので、電圧が沢山ロスします。 つまり整流後の電圧が低くなります。

真空管アンプの電源の整流で、シリコンSBDは耐圧の関係で今まで使えなかった

のですけど、SiC-BSDの登場で、整流のノイズが減って音が劇的に良くなった

ということで話題になったようです。

真空管アンプなら2~3V電圧が落ちたところで全く影響ないですから、

スイッチングノイズの低減が効くんだと思います。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/02/post-2627.html

こちらも参考になるかもしれません。

>これの設置に対応出来る様に考慮して頂けると嬉しいなあと。

貴重なご意見ありがとうございます。

[808] Re:整流ダイオード

CR-Xさん

あ、この記事です。

なんだ、CR-Xさん、エアコン製作してるんだwww

[807] Re:整流ダイオード

ありました。

SiCシリコンカーバイト最新技術動向: new_western_elec 20131204

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/12/sic-fe08.html

最近ですね、たかじんさんの記事で頭に残ってたんだと思います。

[806] Re:整流ダイオード

SiCについては、以前ここで、たかじんさんがコメントを書かれていましたね。

なんだったかなぁ・・・

[805] 整流ダイオード

SBDでも音が良くないという声があり、探してたら

SiC(シリコンカーバイド)を使った整流ダイオード

C3D2060A(2A、600V)、C3D4060A(4A、600V)~、と言うのがあって

http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/0e2c/0900766b80e2c19b.pdf

使用事例見ても明確に音の良さが感じられるらしいです。

http://sqm.tumblr.com/post/40505754489

とか

http://bluegourd.jugem.jp/?eid=360

電源にシビアなここの方々には受けそうな気がしますが…

ただ若干値が張るのと、TO-220-2パッケージで嵩張ります。

今後開発される折には電源回路搭載基板は、

これの設置に対応出来る様に考慮して頂けると嬉しいなあと。

[804] Re:MN型ボリューム

>電子ボリュームだと2段構えにならないメリットがあるんでしょうね

自分だけに合わせたシステムになってしまうので、回路的な不都合は

目をつむる事にしようと思いましたが、御指摘どおり2段構えにならない

という利点もありましたね。

改めて気づきました。

>ちなみに、0dB HyCAAのボリューム。指定の青い9型は、音が良いと評判のものです。

>秋月で売っている緑の9型はアルプス製ですが、あまり良くないらしい。

両方買いましたが、雲泥の差でした。

秋月のは、ボリュームの軸を回すと、ゴリゴリ、ガリガリ、ガサガサと

ヘッドホンから動作音?が聞こえるというスペシャル機能が付いていました。

とてもじゃないですが、うるさくて使えません。

でも、もう1個は静かなのですが、異常に軸が硬くツマミを付けても

力をこめないと回らないほどです。

そしてギャングエラーなどといった生易しいものではなく、

左が9時くらいで音が消えます。右は7時で消えるというのに。

>まじめに聴き比べたことは無いですけど、私もLINKMANは使っています。

秋月はすべて破棄して、マルツのLINKMANを使っています。

10個買って1個当たりでした。ギャングエラーが全くありませんでした。

でも、残り9個は残念ですね。

[803] Re:MN型ボリューム

たかじんさん

9型ボリュームはHyCAAで久しぶりに使いました。

普段はアルプスの27型ばかりだったのですが、やはりこれは優秀だと思います。

電子ボリュームは、以前、PGA2311を使った基板を使用したことがあるのですが、

全体的に音が痩せてしまってガッカリでした。

なので、VOL-12を導入したときはビックリしました。

[802] Re:MN型ボリューム

mr_osaminさん

>超ハイエンドと超ローエンドに二極分化しているからなんでしょうかね?

中級から高級クラスのものです。

見た目が安そうってだけで、実は激選されたものなのかもしれません。

ローエンドは、ミニボリュームですね。基本的に。

いづれにしても、アルプスの27型が使われているのを見る機会が減っている

ように感じます。

アルプスには20型というのがあったのですが、既に製造中止になっています。

やはり、時代は電子ボリュームなのかもしれません。

MUSES72320の音を聴くと、自分の中でリファレンスにしてきた40型ボリュームは

一体なんだったのだろうって思いました。

>マルツで売ってるLINKMANでしたっけ?

そうです。 比べた訳ではないですが、実際、音は悪くない印象です。

ただし、ギャングエラーは、そこそこ有りますね。

[801] Re:MN型ボリューム

たかじんさん

>もっと高級なボリューム/ロータリーフェーダーなどが採用されていたり、

>逆に16型くらいの安価と思われるモノが使われていたりと・・・

ちょっと不思議な現象ですね。

超ハイエンドと超ローエンドに二極分化しているからなんでしょうかね?

我々の味方、上級機~中級機が出てこない限り消えてしまうんでしょうかね?

>指定の青い9型は、音が良いと評判のものです。

マルツで売ってるLINKMANでしたっけ?

ネットでは割とそういう話が見受けられますね。

一時期、マルツで品薄になったことがありました。

まじめに聴き比べたことは無いですけど、私もLINKMANは使っています。

[800] Re:MN型ボリューム

まるはさん

>今後の工作は、電子ボリュームの前にMN型ボリュームつける予定です

なるほど。 電子ボリュームだと2段構えにならないメリットがあるんでしょうね。

mr_osaminさん

>電子ボリュームに変わっているということでしょうか?

ですね。 その他、もっと高級なボリューム/ロータリーフェーダー

などが採用されていたり、逆に16型くらいの安価と思われるモノが使われていたりと・・・

ちなみに、0dB HyCAAのボリューム。指定の青い9型は、音が良いと評判のものです。

秋月で売っている緑の9型はアルプス製ですが、あまり良くないらしい。

実は聞き比べていないのですが・・(汗

[799] Re:MN型ボリューム

>ところで、電子ボリューム基板でバランスを省いているのですが、必要な

>人ってどのくらいいらっしゃるのでしょうか?

ほとんど需要はないと思います。

今後の工作は、電子ボリュームの前にMN型ボリュームつける予定です

[798] Re:MN型ボリューム

たかじんさん

>一昔前、中級~高級機のアンプでよく使われていましたが、最近は見かけないです。

電子ボリュームに変わっているということでしょうか?

>ところで、電子ボリューム基板でバランスを省いているのですが、必要な

人ってどのくらいいらっしゃるのでしょうか?

私も不要です。

トーンコントロールも使ってませんし。

といいつつ、AVアンプの導入を進めているw

[797] Re:MN型ボリューム

mr_osaminさん

アルプスの27型もいつまで生産してくれるか不明です。

一昔前、中級~高級機のアンプでよく使われていましたが、最近は見かけないです。

ということは、そのうちアルプスも生産しなくなるでしょうね。

必要な方は、今のうちに入手しておいた方が良いかもしれません。

ところで、電子ボリューム基板でバランスを省いているのですが、必要な

人ってどのくらいいらっしゃるのでしょうか?

自分は、バランスボリュームを使わないので完全に無視していましたが・・・

[796] Re:MN型ボリューム

アルプスのミニデテントは、たかじんさんが、リンクを張っていらっしゃる、

門田無線が、安いですよ。

品揃えも豊富です。

バランスアンプ向けの4連ボリュームも取り扱い始めたようですね。

[794] Re: MN型ボリューム

まるはさん

若輩者さん

この「MN型」という名称が分からないと検索のしようがなく見つかり

にくいかもしれませんね。

実は、MNって何の略なのか、私も知らないのですが。。。

あとは、1連ボリュームを2個使って、左右別々に音量を調整するという

手もありますね。 どこかのメーカーで、2つのボリューム間をベルトで

連動させるようなことをしていたと思います。

片側だけを回すと、2つはベルトで連動するけど、両手でつまんで

左右ちがう角度に回すとベルトがスリップして別々の音量になるって

仕組みだったと思います。

東京コスモス電機のボリュームは音質がいいって話を聞きますね。

私は使ったことが無いです。

http://www.kaijin-musen.jp/8.html

海神無線では、まだ取り扱いがあるっぽです。

>もっと良く秋葉原を歩けば見付かったかもしれないのに、実に愚かなことです。

お店を回って部品を探し当てるのは、結構大変ですよね。

1軒1軒、店主に部品在庫を聞いて回るのも気が引けますし。

[793] Re: MN型ボリューム

これは最適なものを紹介していただきましてありがとうございます。

オペアンプをいくつも使ってパンポッドを作らずとも、MN型ボリュームで

一挙解決です。

しかし、まだ売られていたとは。

ひょっとすると、センタータップ付きの2連ボリュームも

どこかにありそうな気が。。。

東京コスモス電機の24mm2連ボリュームは、もう無いのですねぇ。

田舎の部品屋にも残っていませんでした。残念。

[792] Re: MN型ボリューム

たかじんさん

>バランス用のボリュームはMN型といいまして、左右別々にセンターまで抵抗が無いものを使います。

>アルプス電気 27mm角ミニデテントボリューム2連MN RK27112MN

う、売っているのですね、今でも新品が。

もっと良く秋葉原を歩けば見付かったかもしれないのに、実に愚かなことです。

[791] MN型ボリューム

若輩者さん

バランス用のボリュームはMN型といいまして、左右別々にセンターまで

抵抗が無いものを使います。

http://www.monta-musen.com/shop/products/detail.php?product_id=2006

アルプス電気 27mm角ミニデテントボリューム2連MN RK27112MN

>「定本 トランジスタ回路の設計」

いい本だと思います。 続編はFETになります。

あとは「黒田 徹」さんの本がオススメです。 ただ、古い本は入手困難だと思います。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/11/post-b277.html

[790] Re:データシートの見方とトーンコントロールと真空管

まるはさん

たかじんさん

>実は私もトーンコントロール回路が必要になってきました。

>右耳だけ体調によって音の聞こえ方が変化して困っています。

>(細かいことはいろいろとあるのですが)

体調によって、左右の耳のバランスが変わることは、私もあります。

私の場合、ヘッドフォンとかで、どうも右の音量が大きく聴こえることが・・・。

そういえば、にきびとかも、左の頬にばかり出ていますし、左半身を下にして寝る癖でもあるのかもしれません。

そのせいで、左耳が押し潰されているのかも。(怖

高域・低域のトーンコントロールは勿論欲しいですけども、バランスも欲しいです。

デジタルボリュームならば、プログラム次第で簡単にバランス調節は出来ますが、アナログのボリュームの場合は、どのように組むのでしょうか。

バランス用のボリュームだけ、ジャンクから取り外せば良いのは確かですけども・・・。

そこで一つ考えたのが、Bカーブ2連のボリュームを使う方法です。

例えば、

NC-Lout-GND

GND-Rout-NC

と接続しておきます。

この状態で、outとGNDの間に10kohmを並列接続し、入力は例えば4.7kohmを直列にしてout端子に接続します。

これならば、ボリュームが20kohmならば、12時を指している時は、out-GND間が5kohmになり、音量は左右とも約1/2倍になります。

ボリュームを回した場合、out-GND間の抵抗値は最大でも20kohmと10kohmの並列ですから、6.7kohmにしかなりません。

逆に最小ではout-GND間はショートになり、音がしなくなります。

つまり、音は中点に比べて、大きくなる方はちょっとしか大きくならず、小さくなる方はゼロまで行けます。

後は、非反転増幅、ゲイン6dBに設定した、FET入力オペアンプにでも通せば良いのではないでしょうか。

(今挙げた抵抗値は少し小さすぎる気がします。あくまで、これは例ということで・・・。)

非常に簡易的ですが、ジャンクをばらすよりは楽な気がします。回路も簡単なので実験してみます。

ただ、もっと良い方法がきっとあるので、知恵を拝借出来たら幸せです。

>>最近、大きめの書店に行っても、この手の本が棚にほとんどありません。

>ですね。 本屋もどんどん閉店していってますし。

無いです、本当に無い。あっても、MJとトラ技ぐらいです。

「定本 トランジスタ回路の設計」は、中を見ずにアマゾンというのも気が引けて、探していたのですが、結局、大学生協にありました。

殆ど教科書みたいな本だからかと思ったのですが、中を見るとそうでもなかった。でも、物凄く役に立ちました。

でも、続編は流石に置いてなかった。これはもう、アマゾンです。

この前、何処かの記事で読んだのですが、本屋さんの店員がツイッターで、アマゾンで買えとか呟いたそうです。

読書人口が減っていないのに、この体たらくですから、オーディオ専門店と同じく、減っていくのは当たり前ですね。

[789] Re:データシートの見方とトーンコントロールと真空管

まるはさん

>私も何度か電撃食らってます。しばらくの間、痺れて感覚が戻りません。

確かに、半日は腕がだるいですよね・・・ お互い気をつけましょう。

電流が流れて、接触部に吸い付く側に筋肉が動いてしまった場合、引き離すのが大変で

命の危険を感じます。

>うちではこのようにするのが流儀だ、とかあるような気がしますが。

そういう回路もありますね。メーカー独自の回路名称をつけているような場合、

自分が入れたい回路にできないというジレンマがあるようです。

私の同期は、結構、文句を言ってました(笑 愛社精神ねーなーっ

それで、独自ネーミング回路を指定されないローコストモデルを担当したときに、

それまでの鬱憤を晴らすかのような下克上モデルが誕生するのかも(笑

いや、これは、半分だけ冗談です。 真に受けないで下さい。

>最近、大きめの書店に行っても、この手の本が棚にほとんどありません。

ですね。 本屋もどんどん閉店していってますし。

もともと電子回路系の本というのは少なく、発行部数も少ないので、良い本であっても

入手できないことが多いです。 出版社も売れる本だけを発行したいという気持ちも

分かりますが・・・ 電子書籍で復刻してもらいたいものです。 本として印刷

する必要がないため、在庫を抱えたり返品に応じたりすることが無くなるので

リスクは随分と減るんじゃないかと思います。

>パッシブ型か、アクティブ型か。 いくつか試してみたいと思います。

トーン回路も1段くらい入れるのであれば、さほど劣化はしないと思います。

グライコのように、バンドの数分オペアンプを入れるような回路はちょっとどうかと

思います。 回路の複雑さより、基板パターンで、ごちゃごちゃと信号を

引き回すことになるのが、あまり好ましくないと思っているだけなんですけどね。

個人的には、小音量でスピーカで聞くときに、ちょっとだけバスブーストを

入れたいって思います。 ヘッドホンで大音量で聴いている時のベース音とかバスドラ

が印象に強く残っている曲は、小さい音量で聴くとちょっと寂しいですよね。

mr_osaminさん

>新しい音源はハイレゾで出てくる可能性も高いので、再生環境だけは整えておきたい

>と思っています。

それは思います。 レコーディングやミキシングをハイレゾで録ったものは、そのままの

フォーマットで聴くのが自然と思います。

>なので、AVアンプが欲しいですw

私がAVを導入したのは時期尚早でした。 映画は残響や音の回転、後ろから迫ってくるような

特殊エフェクトなど、楽しかったのですけど、音楽ものでは何かしっくり来るものがなく、

2スピーカーに戻しました。 今ではそのスピーカーですら鳴らすのは極小音量。。。

最近はDNLA対応とかで、また別の魅力がでてきましたね。 薄くてスタイリッシュな

モデルが出てくることを願っています。

若輩者さん

>Pはポジティブ、Nはネガティブでしょうから、オペアンプの非反転入力と反転入力に

>対応しているのではないでしょうか。(バランス入力に対応している。)

内部の回路的には、PもNも反転入力回路受けっぽいです。 入力信号としてHOT/COLD

どちらも入力できる。 アンバランス入力でも、バランス入力でもOKという回路です。

パルスアンプは、そこらじゅうにパルスノイズをバラまきます。 ただ、そうやって

飛び込んだノイズの多くは同位相です。 P相N相ともに入ったコモンモードノイズは

バランスアンプである程度キャンセルできるので有利になります。

この手のDクラスは、かなりアナログです。

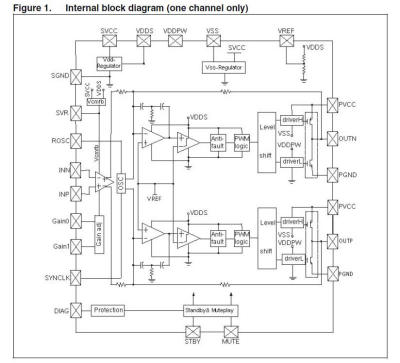

そう言えば昔トライパスの人に会ったことがあります。同様にアナログな回路のDクラスです。

[788] Re:データシートの見方とトーンコントロールと真空管

>200V直流

さすがに怖いです。というか、危険です。

でも、真空管のプレート電圧は、この程度は普通ですから

注意にこしたことはありませんね。

私も何度か電撃食らってます。しばらくの間、痺れて感覚が戻りません。

>オペアンプクラスの回路でも妙なテクニックを

>つかっていて、ディスクリートでは組めないような構成をとることが多いですし。

中身は、ウェハの上に三次元的な構造で組んでいるのだと予想しますが。

それを設計した60年代70年代の人の頭の構造を逆に知りたいものです。

>やはり秘伝の書ですよ

なるほど。

メーカごとに、肝心な所は口伝とか、他はこうするが、うちではこのようにするのが

流儀だ、とかあるような気がしますが。

>写真はFMチューナを設計したときに、すごい役に立った本です

>毎日汗だくなので体重は5キロほど減りますが・・・

がまの油状態ですね。たらーりたらーりと油を絞る感じで。

最近、大きめの書店に行っても、この手の本が棚にほとんどありません。

以前は立ち読みするのが好きだったのですが。

というか、買わないから売れない、だから置かない、となるのでしょうね。

書店には申し訳ないですが、一冊数千円の本、毎週買えません。

[787] Re:データシートの見方とトーンコントロールと真空管

まるはさん

確かに感電は恐いですね。200V直流は、結構イタイです。運が悪いと死にます。

特に危険だと意識していないひとほど危ないですから、安易にお薦めはできません。

>D級アンプのブラックボックスも、複合回路の集まりだったのですね。

D級アンプに限らず、IC、LSIの内部回路全てを知ろうとしても無理ですね。

内部を公開していないですし、もし内部回路全てを公開していたとしても、

回路規模が大きいと大変です。 オペアンプクラスの回路でも妙なテクニックを

つかっていて、ディスクリートでは組めないような構成をとることが多いですし。

>メーカーの設計者って凄いですね。

やはり秘伝の書ですよ(笑 とにかく参考になる本は買いまくりました。

今みたいにネットで情報が手に入らなかった時代ですからね。

写真はFMチューナを設計したときに、すごい役に立った本です。

これを片手に、エアコンの効かないシールドルーム(電波遮蔽室)に2ヶ月間

こもりっきりになると、少しだけ分かった気分になれます(笑

毎日汗だくなので体重は5キロほど減りますが・・・

[786] データシートの見方とトーンコントロールと真空管

>私も最初はおっかなビックリで、ぺるけさんの6N6P差動アンプを作りました。

>怖いといえば、感電です(笑)

見よう見まねで真空管のアンプを作ったとき、ある人に言われました。

電気がきている所を触らなければ感電しないよ。って。

無茶な話だと思いましたが、いま思えばそのとおりですね。

>0db HyCAAは12Vなので、身体にやさしいですよw

車のバッテリーでも感電する場合はしますが、たかがしれています(ヲイヲイ

データシートの見方

なるほど。

D級アンプのブラックボックスも、複合回路の集まりだったのですね。

最初みたとき、バランス回路と思いました。

でも、アンバランスでも使えるようですね。

メーカーの設計者って凄いですね。たぶん、私が考える数段上を

想定しているのが今頃分かりました。お恥ずかしいところです。

トーンコントロール回路

実は私もトーンコントロール回路が必要になってきました。

右耳だけ体調によって音の聞こえ方が変化して困っています。

(細かいことはいろいろとあるのですが)

確かに、余計な回路をつけないのが、音的には一番良いのでしょうけれど

スピーカーで聞くのであれば、多少は緩和されますが、ヘッドホンは

直接耳に聞こえるので、補正が必要となります。

日々の調子にあわせて、パンポッドとトーンコントロール回路を

そろそろまじめに組まなければと思っていただけに、たかじんさんが

示していただいたリンク先は役に立ちそうです。

パッシブ型か、アクティブ型か。

いくつか試してみたいと思います。

Re: HyCAAをプリアンプで使う

>そういえばFM局って

>結構イコライジングしているって聞いたことがあります

直接、関係者から聞いた話ではないので、間違いがあると思いますが、

世の中の機器で、一番聞き取りやすい音を出すのが、過去にはAMラジオ、

その後の時代ではブラウン管のテレビだったそうです。

それもNHKの男性アナウンサーの声が、雑踏の中でも一番よく聞き取れる音とかで。

ニュースを読む声。まさにあれです。

FMラジオも、何か音が違うなと思ったことがあります。

やはりイコライジングしている可能性は大きいですね。

[785] Re: データシートの見方

若輩者さん

まるはさん

コモンモードノイズの影響を減らすためにバランス受けにしているんだと思います。

そうすることで、カタログスペックを大きく見せることが可能だからです。

もちろんバランスで入力してあげれば、そのスペックが得られます。が、この手の

ICでフルバランス構成で組む製品というのは考えにくいです。2ドルとか3ドルのチップですから。

バランス入力アンプをアンバランス受けする方法は、よく使うパターンとして

ぺるけさんのバランスアンプが参考になると思います。

http://www.op316.com/tubes/balanced/balhpa.htm

NFBが上下逆サイドから掛かってくるのでタスキがけとも呼ばれますが、タイプとして

は反転入力アンプのひとつです。

ぺるけさんのは、入力抵抗が47k。 例のICは68kです。

バランス入力で4連ボリューム。 アンバランス入力で2連ボリュームを使っています。

この方式は、サンスイのXバランスアンプのプリアンプ部と一緒です。

差動回路などは違いますが、NFBの掛けかたや、ボリュームの入れ方が一緒という意味です。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/03/post-cace.html

ここの一番下にも、概要だけは書いていました。

ぺるけさんのページにも書いていますが、入力抵抗が47kと大きいため高域が伸び悩む

ことになります。またS/N比も、その高い入力抵抗のジョンソンノイズのおかげで悪化します。

私的には、タスキがけはデメリットが大きいな・・・ なんて思ったりしています。

でもサンスイの音は好きです。 ノイズが多少あってもいい音しますからね。

[784] Re: HyCAAをプリアンプで使う

若輩者さん、まるはさん

まるはさんのおっしゃる通りですね!

私も最初はおっかなビックリで、ぺるけさんの6N6P差動アンプを作りました。

怖いといえば、感電です(笑)

0db HyCAAは12Vなので、身体にやさしいですよw

>>\38,000(2003年発売)で、ヤフオクで1万ちょいで入手しました。

>たった今は検索に引っ掛かりませんが、調べるほど手に入れてみたくなります。

10年前の製品とは言え、これは玉数もあるでしょうから、何処かで見付かるでしょう。

半年前くらいは毎日のように複数出品があったのですがね、

確かに見かけませんね。

私の入手したのはVer.2ですが、Ver.1でも良いと思います。

>仮に、中古で買って動かなくても、1万円なら部品取ったり、修理したりで遊べます。

最初は私も半信半疑だったのですが、さにあらず。

2台組み合わせてバイアンプ駆動も可能のようです。

割と早く入札が入るモデルだと思いますが、もし機会があれば入手してみてください。

私こと、

今年はハイレゾ音源の環境を整備するつもりです。

CD音質でも十分とはわかっていながら、新しい音源はハイレゾで出てくる可能性も高いので、再生環境だけは整えておきたいと思っています。

ハイレゾは高音質というイメージが強いですが、5.1chでの再生が可能です。(ソースによる)

なので、AVアンプが欲しいですw

今のところ、ターゲットはSONYの STR-DN2030です。

実売、5万円切っていますが、なかなか評判が良いようです。

DLNAでDSD再生も可能。

こういう時代になったんですね。

マルチチャンネル再生環境となると、スピーカーも増設しなければならないので

SENSOR1をもう1ペア買おうかなと思っています。

センタースピーカーもDALIで揃えるとか。

只今妄想中ですw

[783] Re: HyCAAをプリアンプで使う

若輩者さん

mr_osaminさん

まるはさん

面白い使い方ですね。 電源ON/OF時のポップスがあるので、パワーアンプの

電源ON/OFFタイミングは気をつけて下さい。

あのやわらかな音でFMラジオを聴きたいですね。 そういえばFM局って

結構イコライジングしているって聞いたことがあります。 CD音源も

より聞きやすくしているんだとか。

トーンコントロール回路

一般的なプリメインアンプでは、オペアンプのNFBに入れたタイプが殆どです。

ちょっと高級なアンプになると、オペアンプではなくディスクリートアンプのNFBに

入れていました。

入れる箇所は、ボリュームの前、もしくは後です。80年代後半から

バイパスするスイッチがつくモデルが多くなったと思います。

ソニーは、恐ろしいことをやっていました。 なんと、パワーアンプの

NFB回路にトーン回路を入れていたのです。 TA-F555ESとか、そのあたりです。

余計なアンプの挿入を避けたともいえますが、パワーアンプのNFBループを、フロント

パネルのトーンボリュームの裏まで引っ張ってしまったともいえます。

http://blogs.yahoo.co.jp/unpa_kuppa/6216797.html

一般的な回路はこれですね。 とても親切に数式まで書いてあります。

[782] Re: データシートの見方

まるはさん

>>言葉足らずでしたが、トーンコントロールと0dB HyCAAを独立に作ると信号径路が長すぎる気がします。

>1つのケース内に、

>0dbHyCAAとトーンコントロール回路、フロントパネルにはバイパス用の切り替えスイッチを

>つけたとして、配線長は何メートルでしょうか。

再び言葉足らずで申し訳ないです・・・(汗

配線の物理的な長さではなくて、通るトランジスタなど素子の数を、経路が長いと書いてしまいました。

私は、個人的には、例えばスピーカーケーブルが1メートルと5メートルでは5倍異なるし、同じ種類・軸径なら抵抗値も5倍だけれども、耳で即座に判断出来

るような差がでるとは考えていないです。ただ、ケースの中で言えば、ケーブルがスパゲティよろしく詰まっているのは確かにいただけないと思います。それが

合わせて何メートルであってもです。

たかじんさんのプリプリアンプの話ではありませんが、アンプを通しすぎるのも考えものだと思った次第です。

トーンコントロールにしても、個別で作らずに、これをHyCAAに組み込めれば、素子を省略できるとか、色々考えてました。

いくつも製作してしまえば良い話ではありますが、実際にお金を使う前に、あまり無い頭を捻っているのです。

>私はデータシートの見方を習ったことはありません。

私もないです。

>INP,INN

>ここがどうも音の入り口らしいです。

>INNはGNDに繋ぐとなると、INPが音の入力端子となります。

>そして。。。その後の図は、オペアンプのようですが、見たことない

>形状で書かれています。反転回路なのでしょうね。

>これも簡略化された結果でしょうか。

私は、D級アンプも良く分かりませんし、この内部も良く分かりかねますので、推測ですが・・・

Pはポジティブ、Nはネガティブでしょうから、オペアンプの非反転入力と反転入力に対応しているのではないでしょうか。(バランス入力に対応している。)

そう考えれば、その後は、差動対の出力と思えば、二つあるのが本来の形ではないでしょうか。オペアンプは差動対にバッファが付いただけとも言えると思います。

HPA-12だと、片側しか使っていませんし、ぺるけ式もそうです。でも、HPA-12とぺるけ式は、差動対の出力の取り出し方が異なるではないですか。

その後、オシレータの出力と組み合わさってオペアンプに入力されていますから、ここでスイッチング的な何かをしているのでしょう。たぶん。

出力についても、OUTNがネガティブ、OUTPがポジティブ、ということで、反転出力、非反転出力では。

そう思えば、バランスにも対応している、というより、バランス出力になっているのではないでしょうか。

勿論、PGNDとOUTN or OUTPの間にスピーカーを繋いでも構わないのでしょう。

出力段は、FETのコンプリメンタリで、そこの電源が、PVCCとPGNDですから、外部から出力段だけ独立して電源供給できる(しないといけない)。

(ここでのPは、パワーですよね。)

すみません、私の知識では、このくらいしか推測出来ません。

D級アンプに手を出さなくても、普段触っているものだけで、一生追求出来るだけの難易度があると思っています。

1チップだけで実現できて、ブラックボックスになってしまうD級アンプに、あまり興味が無いというのもありますが・・・。

フルディスクリートD級アンプとかなら、ブラックボックスにならないですが、それほど記事見ませんよね、ゼロではないですが。

多分、高音質を追求するとなった時に、何処をどうしたら、というところが曖昧だからではないでしょうか。

[781] データシートの見方

私はデータシートの見方を習ったことはありません。

メーカー提供の物をみて、見たことも聞いた事もない用語を見て、

何がどうなっているのかも、よく分かりません。

でも、メーカーは簡略図?まで示して、ICなりオペアンプなりの

中身は、このような事になっているのだよと、示してくれています。

D級アンプは、私にとって、まさに鬼門です。

良い音がしているはずなのに、何か違和感があるのは何故か。

たかじんさんの説明で、なるほどと思いました。

でも多くの方は、これが良い音だと指摘されています。

そして私と同じく、何か違和感があるという人もいます。

CD00178777

そしてブラックボックスの中身と、外の回路が一体となって

音が出るようになるのですが、その肝心の中身といいますと。。。

INP,INN

ここがどうも音の入り口らしいです。

INNはGNDに繋ぐとなると、INPが音の入力端子となります。

そして。。。その後の図は、オペアンプのようですが、見たことない

形状で書かれています。反転回路なのでしょうね。

これも簡略化された結果でしょうか。

その後も、オペアンプが続々と繋がっていますが上と下が

対照的になっているのも特徴のようですが、どうしてこうなのかは

私には理解できません。

さてこう流れを見ていっても、何がどう動くのか分かりません。

正しい見方というのを教えていただけませんか?

[780] Re: HyCAAをプリアンプで使う

若輩者さん

mr_osaminさん

横から出てくるのも何なのですが・・・

>真空管=良く分からない恐ろしいもの

難しいことを考えても解決にならないと思います。

なにはともあれ、何かの縁でここに来られている方々より、真空管はそれ以前から存在していたのですから。

ましてや、プレート電圧3000V、ヒータ電流15Aのパワーアンプを、部品から集めて作れ、などといった物ではなく、

たった「12V」、基板が頒布され、部品点数も20個くらいのものです。

若輩者さんの技術であれば、部品がそろえば2時間もあれば出来て音が出る事でしょう。

>言葉足らずでしたが、トーンコントロールと0dB HyCAAを独立に作ると信号径路が長すぎる気がします。

それなら、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、はたまたパソコンのUSB、光などから

プリアンプに配線しますと

普通の配線で1m、その間にコネクタが最低2個は必要となります。

そしてパワーアンプにつなぐと、また1m弱。

1つのケース内に、

0dbHyCAAとトーンコントロール回路、フロントパネルにはバイパス用の切り替えスイッチを

つけたとして、配線長は何メートルでしょうか。

4Uのラックに組み込むのであっても、たかだかしれた長さではありませんか?

>まあまあ、それらはともかくまずは聴いてみることですよ。

世の中、食わず嫌いという言葉もあります。

その食べ物嫌いだという人は、まず、まともな調理方法なり

新鮮度なりが悪い物で、それが嫌いと決め付けている場合が

多々あるようですね。

ちなみに、久々に、勝手に名づけた +HV 0dbHyCAAを引っ張りだして

聞いてみました。

0dbHyCAA用として購入した真空管でも、種類によっては、この低い電圧では

満足に動作しない物があるので、その救済処置として、プレート電圧を

正規?の電圧まで上げた物を作って鳴らしています。

細かいことは考えず、いい音がしています。

[779] Re: HyCAAをプリアンプで使う

Dear mr_osamin

あけましておめでとうございます。

すっかり挨拶を忘れておりました。(汗

>まあまあ、それらはともかくまずは聴いてみることですよ。

>トーンだなんだというのは、そこから考えれば良いわけですからね。

その通りです。

言葉足らずでしたが、トーンコントロールと0dB HyCAAを独立に作ると信号径路が長すぎる気がします。

少し畏れ多いのですが、0dB HyCAAの回路を少しいじって、トーンコントロール機能を組み込んでしまおうかと考えています。

ただ、そうしてしまうと、バイパス不可能になる、とも考えていて・・・。

やはり、先ずは純粋に、何も考えずに基板頒布して頂いて、オリジナルを作ってみるべきですね。

>>真空管恐怖症

真空管=良く分からない恐ろしいもの

トランジスタしか扱ったことが無いので、真空管が非常にとっつきにくいというだけです。

HyCAAは、まさにそんな私の、初めの一歩を後押ししてくれる気がしています。

>Marantz SM6100SA ver.2

試聴したことはありませんが、価格不相応の音がするそうですね。

DALIは、DENONのブースに置いてあるので、DENONかと思いましたが、マランツだったとは。

調べてみると、トランジスタにLAPTを採用しているそうです。

LAPTは、私のサンスイの終段トランジスタ用にたかじんさんがおススメしていましたし、一度手に入れてみたいです。

>\38,000(2003年発売)で、ヤフオクで1万ちょいで入手しました。

たった今は検索に引っ掛かりませんが、調べるほど手に入れてみたくなります。

10年前の製品とは言え、これは玉数もあるでしょうから、何処かで見付かるでしょう。

仮に、中古で買って動かなくても、1万円なら部品取ったり、修理したりで遊べます。

今、例のテクニクスを駆動しているパワーアンプが、SONY TA-N330ESです。ジャンク品なので、長時間使用すると右チャネルに雑音が入ることがあります。

1万円でマランツの同等品が手に入れば、万々歳です。ソニーは分解出来ますし。

[778] Re: HyCAAをプリアンプで使う

若輩者さん

あけましておめでとうございます?

>0dBの方ですか?

はい、そうです。

>なので、0dB HyCAAには、かなり興味があります。トライオードのプリメインとか聴く度に、作ってみたいな真空管アンプ、という気分にはなります。問題は、私が真空管恐怖症ということです・・・

恐怖症かどうかよくわかりませんが、それがどういうものか良く知りませんがw

>トーンコントロール+0dB HyCAA+パワーアンプというのは、ちょっと信号経路が長すぎる気がしますから。

まあまあ、それらはともかくまずは聴いてみることですよ。

トーンだなんだというのは、そこから考えれば良いわけですからね。

>ちなみに、使われているパワーアンプはどういったものですか。

Marantz SM6100SA ver.2 です。

こいつは、AV全盛期に産まれた不幸なアンプですが、マランツのお家芸の

電流帰還アンプです。

\38,000(2003年発売)で、ヤフオクで1万ちょいで入手しました。

聴いてビックリですからw

ヤフオクでも根強い人気です。が、運が良ければ安く入手できます。

[777] Re: HyCAAをプリアンプで使う

Dear mr_osamin

>昨日、職場の同僚の依頼でHyCAAを製作しました。

0dBの方ですか?

プリアンプとして使うのであれば、ゲイン0dBで良いと思っています。

なので、0dB HyCAAには、かなり興味があります。トライオードのプリメインとか聴く度に、作ってみたいな真空管アンプ、という気分にはなります。問題は、私が真空管恐怖症ということです・・・

それと、やっぱりプリにはトーンコントロールが欲しい。

トーンコントロール部分だけ、オペアンプで試作してみた感じは悪くないです。ヘッドフォンでしか音は聴いていませんが、低音や高音を上げられるのは楽しい。ヘッドフォンで聴くときにもトーンコントロール、あっても良いと思いました。

それに、トーンコントロール部分のバイパス回路を付ければ、特に問題ないのでは、という気がしています。トーンコントロール+0dB HyCAA+パワーアンプというのは、ちょっと信号経路が長すぎる気がしますから。

ちなみに、使われているパワーアンプはどういったものですか。

[776] HyCAAをプリアンプで使う

昨日、職場の同僚の依頼でHyCAAを製作しました。

(もう、何台目だろう?)

エージングし始めて、ふと、(プリアンプとして使ったら?)

と思い、C3,4でDCカットしてるから問題ないだろうということでパワーアンプに直結しました。

さて、

これがですね、聴いて唸ってしまいましたよ。

イイんです。

思わず聴き惚れてしまいました。

ずーっと聴いていたくなる音なんです。

HyCAAのポテンシャルってこんなところにもあったのだなぁと、

つくづく感心してしまいました。

[775] TRやFETの選別

たかじんさん

>個人的にはのTRやFET選別は行き過ぎた行為なんじゃないかと密かに思っています。

私もそう思います。

>HPA-12では選別するコースもありますが、基本的には選別しなくても問題なく

>動作します。 907バージョンだけはちょっと無理していますが・・・

選別が必要な場合を除いてはメーカーのランクの範囲内で実用上問題なければ

それで良いのでしょうね。

ぺるけさんのHPAのように差動回路でかつ部品をそぎ落とした場合には影響は少なくないんでしょうけれど。

>メーカ製のディスクリートアンプは選別していません。 ガレージメーカは

>ちょっと分かりませんが、量産するモデルでは工場がOKを出さないでしょう。

工業製品で言う「公差」の話ですね。

クルマのエンジンの組み付け精度など。

トヨタのセルシオ開発時には、静粛性をトップクラスまで引き上げるために

航空機のエンジンの精度まで引き上げる必要があったと聞いています。

レーシングカーのエンジンも同様ですね。

エンジンブロックの組成を安定させるために何年か寝かせた素材を使うそうです。

だから何億円という値段になる。

いずれにしても、これは量産技術の話なので自作の場合はこだわる人はこだわれば良いと思います。

私も選別はしています。

実際にHfeを測定すると、意外にバラついているものだなぁと思います。

だからといって完全マッチングが必要かというとそういう話ではないですね。

[774] Re:応援パック

たかじんさん

ビスパですか!

なるほど、そこまでは考えていませんでした。

\6,000というのはなかなか良い価格設定だと思います。

職業柄、悪いクセで商業的に物事を考えてしまうのですが、

お手軽真空管アンプはちょっとしたブームのようです。

素人的にもウケが良いようですし。

(これは、私がHyCAAをバーに常設した反応からも検証済みw)

CarotOneも話題になりましたが、最近、上海問屋からコピー品が発売されました。

http://www.donya.jp/item/26119.html

話はそれますが、「水郷のとりやさん」というネット通販ショップがあります。

Yahoo!ショッピングでは常にTOP10に入るお店です。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/suigodori/

このお店、千葉にありましてお店に行ったこともありますが、普通のお肉やさんです。

ただの焼き鳥ですが、TPOに合わせた商品企画が実にうまい。

キャンプ用だと焼き上がったものを真空パックしてあって、現地で湯煎すればすぐ食べられる。

また、ヒット商品は「水郷どりまるごと一本」

http://www.suigo.co.jp/fs/suigo/yakitori/marugoto1

これ、大串1本で主要な部位を味わえるという欲張りな商品ですw

極めつけが、「バーベキュー 焼き鳥の達人セット」

http://store.shopping.yahoo.co.jp/suigodori/tatujin-y.html

これ、まさしくキットなんですね。

なにせ、串とかいろいろセットになってますが、基本的には「肉片」がセットされているだけです。

お店は加工の手間不要ですね(笑)

製作マニュアル付きです(笑)

この商品、、昔は「達人セット」だったんですが、製作例を写真に撮ってお店に送ると

「達人の認定証」が発行されました(爆笑)

商品の価値で意外と見過ごされがちなのは、「買いやすさ」だと思っています。

直ぐ買える、今買える。手間が不要。などなど

HyCAA自体が音が良いという基本性能がしっかりしていて、

真空管やオペアンプを交換し、音の変化が楽しめ

真空管という一般的にも興味関心をそそるパーツが組み込まれていて

安くて、手軽で、ちょっと努力は必要だけど音が出たら嬉しい!

水郷のとりやさんのキャッチフレーズは、「子供たちからお父さんすごい!」

ですからw

もう少し整理をしてゆくと、面白いかもしれませんね。

ビスパも1案だと思います。

[773] 応援パック

mr_osaminさん

名案ですね。

真空管やアクリル板も含めて、ひと通り揃った状態で、ビスパから

6000円くらいで販売可能であれば、キットとして成り立つような気がします。

ビスパさんの販売手数料ってどのくらいとっているのでしょうか・・・

普通、ショップの取り分は50%くらいですが、もうちょっと安いような気がしますが。

[772] Re:まだまだ

たかじんさん

>部品を全部そろえてキット化しても、凝る人は結局、自分の好きな部品を

>使いますしね。 主要パーツ、入手しにくいパーツは付録したいところです。

ここのさじ加減が悩ましいところだと思います。

個人的にHyCAAは、もう少しパーツオプションがあったほうが良いと思っています。

これまでどのような方達が基板を購入したのかにもよりますが、

自分でパーツを集められる知識、購入ノウハウを持ち、手持ちのパーツもそこそこ持っている。

という方は、あまり問題ではないでしょうね。

HyCAAを例に私なりに考えた課題ですが、

・秋月で全て揃うわけではない

・抵抗器は秋月では単品で売っていない(100本単位)のでコストアップする

この2点に集約されるのではないかと思います。

少なくとも通販で全て揃えようとすると、

・真空管

・真空管ソケット(aitendoもしくはアムトランス他、PCB対応)

・ボリューム抵抗(秋月で代用可)

・ステレオミニプラグコード(近所の量販店で買う)

・たかじんさんの頒布

・秋月

と、5,6か所から調達が必要です。

さらにアクリル板仕様になるとUTSJなどは秋月では扱っていないので千石あたりで調達することになります。

これら秋月以外で調達するパーツを試算してみたのですが、

仕入れ原価wベースで考えると\700くらいでしょうかね。

送料入れても\1,000程度。

抵抗器は100本単位で買えば1本@3です。

これを小分けして提供する。

\15,000くらいで2~30セット分の部品は在庫できるので、極端な話、

私の手元で在庫しても良いかなと思っています。

名付けて、

「HyCAA製作応援パック」(笑)

HPAなどはちょっと敷居が上がりますし、出てゆく数量もHyCAAのほうが多いでしょう。

頒布支援的なことはお手伝いさせてもらってもかまわないと思っています。

小分けと発送作業は、ウチのはんだ部の女子達が行うので(笑)

こんなアイデア、みなさんいかがでしょうかね?

[771] そういえば

まるはさんの推測はご名答です。 IPアドレス一致していました。

[770] Re:まだまだ

mr_osaminさん

秋葉原に近いというのはいいですね。 私も行ける距離ではあるのですが、

往復の電車・バス代を考えると、3~4店舗くらいの送料を払った方が

部品は安く上がります。

あの人混みの中を歩くと疲れてしまうというのは内緒です(笑

歩き回った挙句、欲しいものが見つからないとか、お店が

閉まっているなんてこともありますし。。

若いころは、一日中PCパーツを見て歩いても全く疲れなかったですが、

どうしちゃったのでしょう。 全くもって不明です。

>自作の敷居がグっと下がっているのを体感しています。

それは思います。 全部の部品がそろっているキットと、基板単体の違いが

そこにはあるんだと思っています。

部品を全部そろえてキット化しても、凝る人は結局、自分の好きな部品を

使いますしね。 主要パーツ、入手しにくいパーツは付録したいところです。

個人的にはTRやFETの選別は行き過ぎた行為なんじゃないかと密かに思っています。

HPA-12では選別するコースもありますが、基本的には選別しなくても問題なく

動作します。 907バージョンだけはちょっと無理していますが・・・

メーカ製のディスクリートアンプは選別していません。 ガレージメーカは

ちょっと分かりませんが、量産するモデルでは工場がOKを出さないでしょう。

そこに自作の優位点があるのかもしれませんね。

選別すると、少しですが確かに音は向上します。

まるはさん

>それでも継続されていらっしゃるのは凄い事だと思います。

単にひま人なんですよ(笑

珍しく年明けの先週は残業をしてしまいましたが。

>0dbHyCAAの時のように、光るものがあることを願っています。

やはり光物ですね(笑

LEDレベルメーターは、そのうち作ります。 問題は何セグメントにするか。

海外の80LEDに対抗するのは、ちょっと微妙か。30セグメントx2chが有力候補です。

[769] Re:まだまだ

若輩者さん、みなさん

妄想、大いに結構ですね(笑)

しかし、そこまでいかなくともある程度広がってくると、

いろいろ言ってくる輩がでてきて始末に困りますね(笑)

たかじんさん始め、頒布をされている方々の苦労には本当に頭が下がる思います。

私は頒布はできないですが、秋葉原へのアクセスが徒歩で可能なので

特に地方にいらっしゃる方々へ何か貢献できないかと考えています。

もちろん、対象者を無尽蔵に広げるわけにはいかないですけれど。

私も地方と首都圏を行ったり来たりしているので、地方で部品調達を行う不便さ、

送料負担の重さなど実感している次第です。

同じ秋葉原でも複数の店舗をまわって部品調達ができるのは、現場に気軽に行けるからこそなんですよね。

それと、みなさんも同じだと思いますが、手持ちの部品箱に眠っているパーツ、

結構ありますよね。

それを融通しあう環境ができれば、それも有益な手段になりうると思います。

特にディスクリート半導体は、選別が必要なケースもあり、それだけでも敷居の高さを感じます。

私が個人的に職場の同僚を対象にした、ハンダ部のメンバーは部品調達を私がとりまとめているので、自作の敷居がグっと下がっているのを体感しています。

たかじんさんの人となりに共感し、大人の常識をわきまえておられる同士であれば実現可能かもしれませんね。

[768] まだまだ Re:あけましておめでとうございます。

若輩者さん

>初夢ではありませんが、HPA-12が製品化されてヨドバシカメラに売っている夢を見ました

resがどんどん遅くなって申し訳ないのですが。

にやにやが止まりません。

下請け工場(工房)として製造にかかわらせてもらいましょうかねぇ。

たかじんさん

夢から現実に戻りまして。

基板を頒布される方々がネットの世界でも何人かいらっしゃいますが、

受注見込みも予想もつかず、かといって急激に増えられても、基板発注など

財布の中身が寒くなるばかりでは、意欲も沸いてこないのではないかと

思ってしまいますが、それでも継続されていらっしゃるのは凄い事だと

思います。

いそがず慌てず、でも、楽しい物を頒布していただきますと、

これまた「にこにこ」となりますので、過度な期待はプレッシャーになりますが

0dbHyCAAの時のように、光るものがあることを願っています。