新しい投稿 BBS28.html ← 現在のページ → BBS30.html 古い投稿

[871] RPiの運用

CR-Xさん

あまり神経質になりすぎる必要はないんですが、

たかじんさんのおっしゃる通り、USB-HDDなどを接続するとバスパワーでは非力かもしれませんね。

また、DAC側、RPi側、どちらから給電しても動作はしますが、

オススメはDAC側からという話でしょう。

それと、SDカードの運用ですが、

PCのカードスロットに指して音源データコピーと思っていましたが、

たかじんさんのブログ記事を拝見する限り、ちょっと工夫が必要ですね。

少なくとも、SDカードに音源格納用のファイルシステムを新設することが必要です。

ここが初めてLinuxを弄る方にはちょっとハードルが高いかも。

sshログインで、コマンド操作ですから、ね。

viエディタを使う局面があったりするとWindows、Macユーザーにとっては苦行かもw

MS-DOSのedlinのようなラインエディタを経験していれば、

viなどのフルスクリーンエディタなど天国のような環境なんですけど、ね(笑)

[870] (無題)

たかじんさん

mr_osaminさん

RPiの運用で一番問題の給電トラブル何ですよね。

安定供給が第一なんですが、

オーディオとしていずれ高品質な電源をと考えてる向き

(ここを見てる方には多いでしょう)には、

RPi+IrBerryDACの電源の対処法がだんだん判って来て助かります。

1Aですか、USB3.0からの供給も視野に入りますね。

[869] 追伸

たかじんさん

>DAC基板での消費電流は多く見積もっても100mA程度です。

ありがとうございます。

これでRPiと合わせ1Aあれば十分ということがわかりました。

今はUSB-DDCをRPi経由のバスパワーで駆動していますが、

ちょっと動作が不安定なことがありました。

IrBerryDACをアドオンすることで、USB-DDCは不要になるので

SDカード、LANのみの接続になることからとてもシンプルになりますね。

[867] Re:給電方式について

たかじんさん

>書いたのですが、分かりにくかったでしょうか。

受け手側の視点と理解度の話だと思います。

少し回りくどい話になりますが、背景など

IrBerryDACの基本的な設計思想は、RPiのアドオン基板として組み合わせることで

コンパクトで高品位なハイレゾ音源のトランスポーターの実現を目標としていると理解しています。

そのため、私を含めRPiの導入を進める方が多いと思います。

また、これを機会に初めてRPiを導入される方もいらっしゃると思います。

(少なくとも私を含め、私の周りにはそういう方がいらっしゃいます)

手順としてDACの製作と並行し、RPiの環境構築作業を進めることになります。

RPiを動作させるために、まずはMicroUSB経由で給電することになると思います。

RPiの給電方法はMicroUSBとGPIOの2種類。

(中にはUSB-Aから給電する改造例もあるようですが)

2種類あることは、スペックを確認しない限りわからないでしょうね。

私も調べてようやくわかりました。

また、たかじんさんが解説しておられるようにMicroUSB経由の給電には幾つか課題がある。

IrBerryDACは、RPi基板に安定した電源供給ができるよう、電源強化も考慮されていて、

DAC基板から給電し、RPiへGPIO経由で給電ができる。

これによって、2つの基板を1つの電源で安定して稼働させることができる。

ということを最初に頭に入れておけば、とても簡単な話なのです。

が、例えれば

「頭から給電していたのを、おしりから給電するように変更する」

ようなイメージなので、頭の中を180度切り替えられないと、「あれ?どうなんだっけ?」

と、こうなるわけです。

実際、私も最初ちょっと戸惑いました。

[866] Re:給電方式について

mr_osaminさん

5V給電は、どちらか一方からでOKです。 2ヶ所から、別々の電源をつなげると

電圧差により、どちらかに電流が流れ込むことになるのでお勧めできません。

同一電源から分岐して、RaspberryPiとDAC基板の両方へ入れるのであれば大丈夫です。

ハードウェア構成図で、 5V-INをDAC基板を通してラズベリに入れるように

書いたのですが、分かりにくかったでしょうか。

もう少し追記しようと思います。

DAC基板での消費電流は多く見積もっても100mA程度です。

RaspberryPiは、700mAとしているようですが、USBに繋げる機器によって左右されます。

USB-HDDを繋げると、起動できない状態になるらしいです。

micro-USB端子からの給電では、ポリスイッチというヒューズが入っているために

過電流保護がかかるらしいです。 製造のばらつきやLOTによっても

ポリスイッチの利きがちがうらしく、USBメモリやキーボードを挿すと

起動しない問題が多発しているようです。

[865] 給電方式について

たかじんさん

IrBerryDACの給電方式について、少し混乱がありそうです。

マニュアルを見る限り、DAC基板に5V給電するとP1(2pin)経由でRPi基板への

給電が可能になり、MicroUSBからの給電が不要になると理解しています。

これがちょっとわかりにくい気がします。

仮にDAC基板、RPi基板、両方から給電するとどうなるんでしょうか?

また、DAC基板からの給電について必要最低限の電流はどれくらい必要ですか?

RPi基板は500mA以下のようですが、DAC基板の必要な電流はどれくらいでしょうか?

結果、DACからの給電に必要な容量はどれくらいでしょう?

[864] IrBerryDACのIRリモコン操作に関して

いよいよ頒布が始まりました。

マニュアルを読んでいて、わからなかったことを早速質問します。

IRリモコンの操作についてです。

IRリモコン操作可能となる条件として、RPi側の設定は何が必要なのでしょうか?

「ボリュームは,volumio の設定でミキサータイプを「Software」に設定することで動作します.」

とありますが、Pythonのスクリプトを起動するなど何か必要でしょうか?

それとも、たかじんさんが紹介されているMPD-0.18.8のディストリビューションでそのまま動作するのでしょうか?

[863] IrBerryDAC頒布まぢか

ですね。

待ちかねている方も少なくないのではないでしょうか?

(私もその一人です)

最終的にケースに入れることは考えると思いますが、

どんなケースが良いのでしょうね?

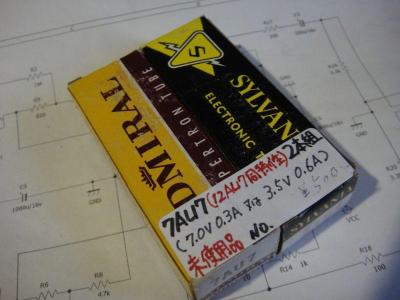

私は千石電商に寄った際に、写真のようなケースを買ってみました。

iRBerryDACを装着して、5V、RCA出力を装着できるくらいの大きさのものです。

(実際に現物合わせしてみないとわからないですが)

また、LED表示を視認することを考えるとクリアケースが良いのかなと思っています。

みなさん、どんなケースを選びますか?

何かオススメがあったら教えてください。

[862] Re:PCM5102A

mr_osaminさん

HyCAAとの合体もたのしみですね。

基板3階建て。 途中アクリル板も挟むと5重の塔っぽい???

そう言えばPCM5102Aのキットとかって見ないですね。

調べていたらTEACのこちらにも使われているようです。

http://teac.jp/product/ai-501da/

[861] Re:PCM5102A

たかじんさん

言われてみれば、その通りですね。

ところで、

PCM5102Aを使ったDAC基板(キット)の頒布というのは、国内初ではないでしょうか?

RaspberryPiとの組み合わせもユニークですし、たかじんさんらしいと思うのは私だけでしょうか?

あとはHyCAAと合体!<まだ言ってるw

[860] PCM5102A

mr_osaminさん

ES9023、ES9018-2M、PCM510xシリーズは、どこをメインターゲットに

したDACなのでしょうかね。 本当にポータブル狙いならヘッドホン

ドライバーも内蔵、ボリュームも内蔵となるような気がします。

wolfsonはそういうDACをラインアップしていますし、消費電力も小さいらしいです。

PCM5102Aはラックスが10万円弱のDACの使ったりしていますから

中級機狙いっぽいような気がします。 PCM1791シリーズからDSDを省いて

使いやすくした新世代DACという位置づけかなと勝手に想像してます。

[859] Re:IV変換基板について

たかじんさん

ES9023ともども、ポータブルオーディオ用のICなんですかね?

制約の多い環境でも十分パフォーマンスを発揮する。

手を入れる箇所が殆どないのも、このような用途であれば納得です。

[858] Re:IV変換基板について

mr_osaminさん

確かに、PCM5102Aは優等生なのかもしれません。

アナログ回路が非常に少なく、手を入れる箇所が殆どない

というのが、逆に難点です(笑

[857] Re:IV変換基板について

たかじんさん

>これはラズベリのI2S出力が、再生していないとき、完全に停止しているから

だと思われます。 ジッタークリーナも周波数が安定するまでの時間が

>ありますから実用上で問題ありかもしれません。

なるほどー、知りませんでした。

確かに問題ありますね。

>PCM5102は、内部にクロック検出回路が入っていて、自動でミュートされる

のでポップノイズはでません。 何気に使いやすいICです。

なにげに、優等生的なICですね。

ますます期待大です。

[856] Re:IV変換基板について

mr_osaminさん

ES9018は単体で8chもの出力を持っているので、一見するとAVアンプやDVD

プレーヤー向けのDACかなという印象ですが、色々な機能があって奥が深いですね。

かなり独創的なDACだと思います。

RaspberryPiのI2SとES9018を接続すると、曲間や選曲の瞬間にポップノイズが

でるらしいです。

これはラズベリのI2S出力が、再生していないとき、完全に停止しているから

だと思われます。 ジッタークリーナも周波数が安定するまでの時間が

ありますから実用上で問題ありかもしれません。

PCM5102は、内部にクロック検出回路が入っていて、自動でミュートされる

のでポップノイズはでません。 何気に使いやすいICです。

[855] Re:IV変換基板について

もとい

>DAC9018S(シングル)は電流出力

電圧出力もOKのようでした。

すみません。

[854] Re:IV変換基板について

たかじんさん

Fujiwaraさんの基板について、調べてみたのですが、

DAC9018S(シングル)は電流出力

DAC9018S(DUAL)は、電流、電圧選択可

という仕様になっているようでした。

電圧出力可なら、直接HPA-12と組み合わせることができるのでIV変換基板レスでいけるのかなと思ったまでです。

スペース的に可能かどうかわかりませんが、IV変換基板含め、先だって製作したHPAプリに組み込んで、

HPA-12電子ボリューム+DAC9018という組み合わせも良いかなと妄想しています。

ヘッドホンアンプ内蔵のDACはメーカー品でもよく見かけるので、

そんなイメージです。

(ケースが節約できるので、コストダウンになりますし)

[853] Re:IV変換基板について

たかじんさん

>つまり、DACがES9018なら直接HPA-12でバッファを組むことができるってことです。

情報ありがとうございます。

ES9018って変わってますね。

直接、S/PDIF受け付けたり、ジッタクリーニングが実装されていたり。

おもしろいICだと思います。

[852] Re:進み過ぎるのも考えものです

たかじんさん

>ダイナミックレンジに余裕があるはずなのに、やっぱり音量を上げてピークを

>潰すような音圧競争をしているらしいです。

私も気になっています。

最近だと、Perfumeの最新アルバム。

これ完全に0dbでクリップしています。

なので、音が大きいだけで力がなく潰れた感じに聴こえます。

わざとやってるとすると、困ったものです。

[851] Re:IV変換基板について

mr_osaminさん

そういえば、ES9018の出力はちょっと特殊で、I/V変換しなくても信号が

取れます。

つまり、DACがES9018なら直接HPA-12でバッファを組むことができるってことです。

WEBで調べてみると、電圧出力の方の音が良いとする人もいらっしゃるようです。

[850] Re:進み過ぎるのも考えものです

まるはさん

おっしゃる通り、MPD系のデジタルシステムは複雑怪奇ですね。 単体では音が

ならないなんてものを、どう評価しているのか不思議です。マニアな

世界だけで一般には広まらないと思います。

映像は、最終出力までデジタル化できてしまいましたが、音はそうは

ならないですね。

回路的な面白さはやはりアナログだと思います。

mr_osaminさん

>デジタル音源もどんどんスペック至上主義になり始めています。

ですね。 恐らくDAC/ADCには22bit以上はいらないです。フォーマットとして

キリが良い24bitですでにアナログ回路のノイズフロアごと拾っています(ADC)

あと気になったのは、ハイレゾ音源ですね。

ダイナミックレンジに余裕があるはずなのに、やっぱり音量を上げてピークを

潰すような音圧競争をしているらしいです。

それではレンジが広がった意味がないです。 24bitや96kHz、192kHzという

数値だけが欲しいという商業的な香りがぷんぷんしています。

若輩者さん

>メールが、脳内に送信されてきて、目の前にコンソールが浮かんで見える、みたいな。

グーグルグラスが、一歩近づいた感じでしょうか。

脳波から、義手などを動かすとかちょっと興味があります。

脳波で車椅子が動いたりすると一部で革命が起きますね。

確か猫ミミは動いていたような・・・

[849] 進み過ぎるのも考えものです

まるはさん

>人間本体の首筋にデジタル入力用のジャックは付いていませんので

いつか、脳に直接、データを入力できる時代が来るかもしれませんね。

メールが、脳内に送信されてきて、目の前にコンソールが浮かんで見える、みたいな。

ブレインマシンインターフェース、とかいうのだと思いましたが、元々は、身障者用の、義眼や義手、車いすの為の技術だったかと思います。今では、夢を読みだすとか、そういう試みもあるようですよ。

そのうち、脳内で考えた音楽が、そのままスピーカーから出てくるなんていうのも実現されるかも分かりませんね。

ただ、ちょっと怖いです。機械と融合してしまうみたいで。

[848] Re:前に進まず横に進んでいます

まるはさん

>デジタルだ、光だ、PCMだといっても、最後は「耳」で聞かなければ

なりませんので

おっしゃるとおりですね。

スピーカーが構造的に大幅な技術革新ができない以上、最後はアナログです。

(そういえば、デジタルスピーカーってのがありましたね)

デジタル回路を通った信号も最後はアナログ変換される仕組みなので、

DACチップ単体を云々するのはナンセンスだと私も思います。

私はパソコンのようなものだと思っています。

この領域はまだまだ技術革新が進み、コストダウンのスピードも早いです。

デジタル音源もどんどんスペック至上主義になり始めています。

これは、メーカーの施策とも絡むので喧伝されるのは致し方ない部分でもあります。

けれど、人間の聴力の限界を既に超えていると思いますね。

私がアナログ音源よりデジタル音源を重視するようになったのは、

昔聴いていた音源がデジタル音源としてどんどん流通し始めていること。

今後、新たに登場する音源はデジタル音源だということ。

なので、この環境に合わせてゆくのが時代の自然な流れではないかと理解しています。

アナログレコードの中には、デジタル化されず埋もれてゆくものもあるとは思いますが、

そこまでこだわって音源を探しているわけでもないので、概ねOKです。

[847] またやってしまった

下の書き込みは私です。

久々に書き込むと、失敗ばかりです。

[846] (無題)

最近、自分でも「歳を取ったのかな?」と思うようになりました。

新しい物についていけませんし、興味があまりわかなくなってきました。

DACなど良い例で、さっぱり分からん、というのが本音です。

というか、そもそも何をそろえると音が出るのかさえ、理解できて

いません。

そして、あいもかわらず「アナログ回路」を触っている始末です。

デジタルだ、光だ、PCMだといっても、最後は「耳」で聞かなければ

なりませんので(人間本体の首筋にデジタル入力用のジャックは

付いていませんので)、音の出口との格闘で前に進めていない

状況ですが、楽しめればよかろう、ということで、好き勝手

作って首ひねって、また違う物を作ってという事が続いています。

はたしてこれが良いのか悪いのかは、判断がつかないのですけれど。

>手元にあるQUAD基板を見て、複雑な心境になります

何故かその基板、手元にあります。

製作するのは問題ありませんが、音のソースをどうするか。

アナログ環境しかないので、デジタル環境をすべて買わなければ

ならないので、作る気も失せてしまいます。

そして話は元に戻って、何を買っていいのかも分からないので、

買う気さえ起こらなくなるという・・・

[845] Re:IV変換基板について

たかじんさん

PCM1792の音は聞いたことがありません。

ES9018は、BDP-95

FN1242は、先月完成。

両者は、分かりやすく言うと対極にあります。

FN1242のほうが自然です。

アナログ時代のカートリッジは、各社各モデルが特色があって、存在感がありました。

今の時代、DACがこの役割を担って欲しいですね。

たかじんDACがどのような音を奏でてくれる

のでしょうか?

今から楽しみです。

[844] Re:IV変換基板について

mr_osaminさん

確かに、アナログ回路は奥が深いです。

DACは紆余曲折ありましたが、基本的には私がバーブラウンの音が好きなだけ

なんですよね。 TIに買収されてからは分かりませんが、バーブラウンが独立した

企業だったころは日本人がDACの開発メンバーだったようです。

簡単にいうと、特性重視の日本人の好みにしてありながらも、音も抜かりない

チューニングがなされていた。 と、聞きました。

>アナログ時代のカートリッジ=デジタル時代のDAC

抜群にいい表現ですね。 気に入ったものひとつを使い倒す人と、あれこれと

交換して楽しむ人がいる。 DACも似たように使うのが良いのかもしれません。

[843] Re:IV変換基板について

たかじんさん

コメントありがとうございます。

どうも、電子回路のことは疎くて良くわかっていないのです。

ソフトウェアやネットワークだったらプロトコルと電文フォーマットが分かれば大抵自分でなんとかなるんですけど。

ここからは、ぶっちゃけですが

たかじんさんは、PCM1792Aでいろいろと検証されているようなので、

あえてPCM1792AのDACの製作を避けていますww

FN1242A、ES9018と揃えておいて聴き比べしたいなと考えております。

アナログ時代のカートリッジ=デジタル時代のDAC

だと思いますので。

[842] Re:ブログコメントのつづき

たかじんさん

>あの中に、どうもHPA-12が使われている形跡の品物もありました・・・

常ですよね。

としか言いようがw

けれど、自作は定価がないので出品すると需要があればそれなりの値がつくということは事実です。

EMISUKEさん、MITAKEさんなどもヤフオクでは出品されていますね。

これもそれぞれ考え方があるんだと思います。

是々非々は、購入する人が判断すれば良いと思いますし、

ヤフオクの集客力に対して広告宣伝費5%をどう考えるかだと思います。

[841] Re:IV変換基板について

mr_osaminさん

単にOPアンプと考えると不可能ではないと思いますが、テスト

してみないと何とも言えません。

HPA-12は非反転アンプで組まれているのですが、NFBのところから配線を

引き出すことで、反転アンプにできるのは差動アンプではみな一緒です。

あとは、位相補正をどのくらい入れるか。 程よい音にするTRの動作電流

の設定など、検討すると1ヶ月~2ヶ月くらいはかかると思います。

オシロなど波形確認できる機材をお持ちでしたら挑戦してみるのも

悪くないと思います。 チューニングどころが判ってくると面白いですよ。

決まりきった定数を使うのではなく、自分の耳だけを頼りに定数を決めていく

作業はアナログ回路の自作ならではです。

デジタル系の音質は、デバイス依存性が高く、定数変更でがらっと

方向性まで変わることがないようです。なんだか淡々とした作業で若干つまらないです。

[840] Re:ブログコメントのつづき

mr_osaminさん

ヤフオク、すごいですね。 3倍ですか。 自作DACが10万円とか考えられない。

そう言えば、ぺるけ式と思わしきアンプがいい値段で出品されていますよね。

あの中に、どうもHPA-12が使われている形跡の品物もありました・・・

最初、基板を頒布するときにヤフオクを使おうと考えたことがあったのですけど

意外と5%が馬鹿にならないのでやめました。 送料分くらいになりますよね、手数料。

[839] IV変換基板について

たかじんさん

ほんと、ド素人の質問ですみませんが

HPA-12はIV変換基板としてアレンジ可能なのでしょうか?

最近、いろんな基板、回路を眺めていてワケがわからなくなってきました。

[838] ブログコメントのつづき

たかじんさん

ブログ記事(のコメント)からこちらに飛んできました。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2014/02/volumio-mpd-018.html?cid=88049812#comment-88049812

>さすがです。 気に入ったものは手放さず永く使いたいですね。

>メタルテープがなくなってしまったのが惜しいですが・・・

>その他にもいろいろあったんですか。

さらに話題がそれますが(笑)

最近、オーディオ関係しか見ていませんがヤフオクの相場が全体的に上がっているような気がします。

需給バランスで言うと、出品者有利というか最後は胴元のYahoo!有利なんですが、

最近、出品した商品は買値の3倍の値がつきました。

ハードオフは最近、Yahoo!の落札金額から相場を割り出し値付けしていると聞きます。

また、先日はFさんのFN1242 QUADの自作DACが10万以上の値をつけていました。

ICそのものが希少となり、さらにQUAD基板そのものにも付加価値がついた形なんでしょうか。

手元にあるQUAD基板を見て、複雑な心境になります。

[837] Re:懲りずにHyCAA用球集め

45gsさん

さすがです。 可変電圧版HyCAAのなせる業。 そのくらい安価に入手できるなら

沢山欲しくなってしまいますね。

>カメラのレンズは20mm以下の超広角レンズ集めにはまっています。

広角レンズは、楽しいですね。

15-30mm相当を1本持っていますが、15mmは、もう別世界です。

全く使いこなせないので、活躍していないんですけどね。

[836] Re:AVアンプ

たかじんさん

>もう入手されたんですね。

いつ買うの?

今でしょ!

ってな感じです(笑)

おっしゃるとおり、多機能で本当にパソコンみたいです。

全てリモコン操作なので、開封してフロントパネルのスイッチは一度も触っておりません。

RockDiskNEXTとの相性も良いですよ。

DSD再生は今設定中です。

>それでいて、価格が安いときたら、メーカも大変ですね。

恐らく、大半のユーザーはこれで満足できると思います。

出てくる音もそれなりなので。

正直、自分もこれからの自作どうしようかとちょっと迷いが出てきました。

本来、メーカーがそれなりの製品を出してくれていれば、それで良いはずなので。

>そう言えば、サラウンドヘッドホンなる製品を買ったことがあるのですが、

私は使ったことがないのでわかりませんが、どうなんでしょう?

構造的にちょっと無理があるような気がしますけれど・・・

[835] Re:懲りずにHyCAA用球集め

45gsさん

あっはっは、すごいです、とにかく。

このハマりようは。

しかし、12Vにこだわらない新たな道を切り開らかれたのは、本当に敬服すべき出来事だと思います。

恐らく、HyCAAで真空管のバリエーションとその特色を楽しんでおられる方として、

代表的な方だと思います。

私こと、台数は製作しましたが、どちらかと斜め展開でしてw

夜の世界に展開してしまいました。

そういう意味で、お互いにパイオニアかも(笑)

[834] Re:AVアンプ

mr_osaminさん

もう入手されたんですね。

おっしゃるように、AVアンプは、単なるマルチチャンネルアンプとは違ってきてますね。

ドルビーデジタル/THX Ultra以降、フォーマットが1年に1度くらいづつ増えている

ような勢いでしたら、各社、ファームアップデートを付けるようになって、

更にUSB入力DAC機能やネットワークオーディオ機能まで取り込んで、

とんでもない多機能っぷりです。

それでいて、価格が安いときたら、メーカも大変ですね。 買うほうはお買い得感が

あっていいと思います。

そう言えば、サラウンドヘッドホンなる製品を買ったことがあるのですが、

片方の耳のハウジングに、ユニットが3個ずつ入っていて、それぞれのチャンネルを

ミキシングせず、耳元で再生するという極めて合理的、且つ、やっつけ仕事な

製品でした(笑

サラウンド効果は、誰もが予想する通り・・・

[833] 懲りずにHyCAA用球集め

こんばんは、都合4台HyCAAを作りました、相互管専用ヒーター電圧仕様とか色々です。

本日また見つけてしまい7AU72本見つけて・・・本家12AU7はわずかに3本しかありませんが

相互管はだいぶ集まりました、とにかく12AU7より安い箱はボロですが日立製の7AU7以外

全部未使用品です、100~500円相互管12本に投資した金額は合計3900円なり

12AU7よりもお勧めです~5台目は19R-LL1と言うピン配列違いの球、NHK出土の高信頼通信管で

作ろうか思案中です。

趣味のカメラのレンズ沼同様12AU7相互管沼にはまりました、カメラのレンズは20mm以下の

超広角レンズ集めにはまっています。

[832] AVアンプ

久しぶりの投稿です。

年明けからハイレゾオーディオ環境に一気に切り替えていまして、

今週、SONYのマルチチャンネルインテグレートアンプ STR-DN2030が到着し、

一段落しました。

SACDマルチチャンネルの再生が可能になり、ライブ録音を5.1chで聴いて悦に入っております。

これまでAVアンプには全く興味が無かったので人生初の購入でした。

導入してビックリ。これはもはや「アンプ付きのPC」です。

NASと接続しDLNA経由でハイレゾ音源の再生をしていますが、操作も簡単で快適です。

PCの操作は全く不要です。iPhoneでのリモコン操作で付属リモコンの操作を代替できるのもポイントです。

音質もこのクラスのアンプとしては相当頑張っている感じです。

これが実売\42,000で手に入るとは。

久しぶりにSONYの気合が入った製品に出会えた気がします。

昨年は、DAT、カセットデッキと横道にそれましたが、もう完全にネットワークオーディオ1本でいけそうです。

BDプレイヤー(マルチメディアプレイヤー)と組み合わせると、デジタルソースはほぼ網羅できます。

2ch自作環境との共存をどうしようかなぁ・・・というのが新たな悩みです。

年明けDACも1機製作しましたし、自作は自作で引き続き楽しんでいこうと思います。

[831] オーディオ用TR

一時期、消えていたwebページが復活していました。

http://homepage2.nifty.com/~mhitaste/audiotop/dcamp_parts.html

すでに入手できないTRも多いですが、とても参考になります。

[830] 海好き、山好き?

mr_osaminさん

釣りは海が好きな人、ゴルフは山が好きな人??

義父は渓流釣りとゴルフが趣味で、季節になると山菜も取りに行く。

つまり、いつも山に行っています(笑

若輩者さん

そう言われれば、オーディオとカメラ両方を趣味とする人は多いですね。

私は、カメラというより写真かも。レンズとかカメラをかき集めていませんから。

自作カメラで、すごいのを作っている人がいましたね。一時期話題になりました。

http://d.hatena.ne.jp/YAKU+yakuscam/

あのYAKUスキャンです。 5億7000万画素です。

[829] 追伸

若輩者さん

>私の印象では、自作オーディオファンには、カメラ好きも多い気がします。

ゴルフをする人は釣り人はいない。

釣り人にはゴルファーはいない。

(一部、例外あり)

これも真のような気がしています。

・自然を相手にする(釣り)

・人工的な自然に囲まれる(ゴルフ)

なのかな、と思ったり。

ちなみに、私は釣りは趣味ですがゴルフはしませんw

接待ゴルフは全く興味が無いのでお断りしています。

[828] Re: 自説と口論

若輩者さん

おっしゃること、全く否定しませんよ。

実際に、統計調査したわけでもないので。

また、ローコストでオーディオを楽しむ方法はいくらでもあると思います。

また、オーディオをシニアだけの趣味というつもりもありません。

また、女性でオーディオファン、居ます。

ここに(笑)私の周りに。

何やらメカニカルで難しいからというイメージが先行しているのかもしれません。

けれど、今、自作アンプ部で一生懸命取り組んでいる女性社員はエンジニアです。

とてもロジカルで、私が知らないことも良く知っています。

(おまけに、超ゲーマー(笑))

かといって彼氏がいないわけではない。来月結婚するようです。

面白いですね。

そういう彼女らとオーディオ論を展開してみましょう。

「んー、なんだかわからないけど、こっちのほうがイー!」

ほぼ、感性で言ってますね。

そういうほうが信憑性が高いと私は思うのですよ。

[827] Re: 自説と口論

Dear mr_osamin

>サラウンドSPにZENSOR1をもう1ペア購入し、エージングしています

4スピーカーですか。SACDとか、4ch録音ありますよね。

部屋全体を音楽で包み込み、まるでオーケストラの会場に居るようなところまで再現するには、悪くない手だと思います。

>趣味性の高いモノは、男性が幅を利かせていますが、オーディオ、カメラなどは中年、年配が多い分野だと思います。

>それは、ある程度お金がないとできないから、ですね。

そうでしょうか。お金が無くても、無いなかで機材を購入して、工夫して使う、それが本来の趣味の姿ではないでしょうか。

男性が多いのは、疑いようもありませんが、それは先入観のせいだと思います。女性向けの雑誌にオーディオ特集を組んで、今流行ってますとやれば、一時的であれ、売れると思いますよ。

年配というか、年上が多いのは、お酒を子供が飲んでも美味しくないのと似ているのではないでしょうか。

中学生の頃、お寺に行っても詰まらなかったですが、大学生になってからは、雰囲気に癒されるようになりましたし、心地良くもなりました。さらに年をとると、もっと良さが分かるようになるかな、とも思っていますし、そういうものなのではないでしょうか。

>ま、そんなわけで所謂「イイ大人」が子供の喧嘩のように自説を主張するのは、個人的にはとてもみっともない行為に映るんです。

それは私から見てもみっともないです。

>ネットで出会った男女が、急激に接近するのはこの、ストロークを打ちやすい環境(ネット)にあると言われています。

ネットゲームで知り合って、結婚まで行ったという話も聞きます。

やっぱり、一緒に冒険したりすると、恋が芽生えるのでしょうか。(笑

たかじんさん

>個人的にはオーディオよりもカメラ関係の方がヤバイ気がします。

私の印象では、自作オーディオファンには、カメラ好きも多い気がします。

流石に、自作カメラというのは知りませんが・・・。

[826] 自説と口論

若輩者さん

こんにちは!

その後、いかがお過ごしですか?

私は、ハイレゾ音源マルチ再生環境の構築に勤しんでいます。

今年はアナログ音源を完全に卒業しようと決意しました(<勝手ですが)

サラウンドSPにZENSOR1をもう1ペア購入し、エージングしています。

さて、

趣味性の高いモノは、男性が幅を利かせていますが、オーディオ、カメラなどは中年、年配が多い分野だと思います。

それは、ある程度お金がないとできないから、ですね。

昨年まで秋葉原で開催されていたオーディオフェアの会場が、職場の近くだったので少し覗いてみたのですが、もう、おやじばっかりで気分が悪くなりましたよw

(加齢臭とは言わないけど)

今は無き、新宿コマ劇場から終演直後に出口から山のように出てきた、おばさん達の大集団にも驚きましたが(笑)

ま、そんなわけで所謂「イイ大人」が子供の喧嘩のように自説を主張するのは、個人的にはとてもみっともない行為に映るんです。

時に、そこには権威主義的色合いも出てきたりすると、うんざりです。

どちらかといえば、女の子と一緒にキャーキャー言ってるほうが私は好きなのでw

頭に青筋立てて自説を主張するなど別世界。

そんな時間があったら、キャーキャー言っていたいです。

自作アンプ部、楽しいですよー

女子社員達、楽しそうに製作したり音楽聴いたりしていますもの。

私的にはこれで満足です♪

[825] Re:ストローク理論

たかじんさん

「単純接触の理論」のほうが有名かもしれませんね。

互いにストロークの間隔が短く、数が多いほど相手に好意を持つ(逆もあり)

という理論です。

ネットで出会った男女が、急激に接近するのはこの、ストロークを打ちやすい環境(ネット)にあると言われています。

[824] ストローク理論

mr_osaminさん

初めて聞きました。 そういう理論があるんですね。

何となくですが。。。どれだけ大人な態度をとれるかって話でしょうか。

要約しすぎ? 「KY」はマイナスのストロークでしょうか。

私の胸にグザっと刺さるものを感じたのは内緒です(笑

若輩者さん

まるはさん

>各人それぞれ自説があって、時には激しい口論など、度々その場にいるのが嫌になりました。

目指す方向性が違うときは、永遠に平行線。

「あなたの方向性は間違っている」とまではさすがに言えませんよね。

そういう議論ができるほど、熱中しているという証拠ですから、いいんじゃないでしょうか。

ほおっておいて(笑

個人的にはオーディオよりもカメラ関係の方がヤバイ気がします。自作オーディオは

少数波ですが、カメラは、基本、ひとりひとりがある意味クリエイターですので、

それだけに主張が強く、しかもユーザー数も多い。なんて思ったりしています。

>さも科学的に証明されたかのように主張されていれば反論したくはなりますけれども・・・。

これは、面白いネタを見つけた! という風に考えるといいですよ、きっと。

暖かい音、冷たい音

ついつい、そういう表現を使ってしまいがちですが、おっしゃる通り、あやふやな

言葉ですよね。 周波数特性を計測しても、ほぼ測定誤差の範囲内というフラットな

特性をしていても、低音が豊かに聞こえるものや、高域が鋭く聞こえるものがあるのは確かです。

矩形波応答を見ると何か違いがあるのかもしれませんね。 鋭い洞察だと思いました。

[823] Re: 悲喜こもごも

時にはこういう話題もいいですね。

心理学で「ストローク理論」というのがあるそうです。

コミュニケーションに関わる理論ですね。

「ストローク・コミュニケーション」という言葉もあるそうです。

これには、プラスのストロークとマイナスのストロークがあって、

同じことを相手に伝える場合、プラスのストロークをどんどん投げつける。

ネガティブな内容であっても、です。

私は日常、歯に衣を着せぬ物言いをしますが、このストローク・コミュニケーションをとても意識しています。

折角、盛り上がっている会話に横から冷や水を浴びせかけるような話をすれば、

当然、自分に対する印象は悪くなりますよね。

これは、マイナスのストロークです。

内容が正しいとしても、相手はそれを素直に認めてくれません。

場の空気が読めない方にはときどき、やんわりとその旨を促すのですが、

それでも気付かない方もいます。

人の頭の良し悪しはそういうところから垣間見えるものですね。

[822] Re: 悲喜こもごも

まるはさん、たかじんさん

>アンプをいろいと触って(自作なりメーカ品なり)いる方が

>何人か集まると、結局は音って何だろいうという禅問答みたいな

>事になってるのをいくつも見させていただきました。

>各人それぞれ自説があって、時には激しい口論など、度々その場にいるのが嫌になりました。

完全に同意です。

私は、口論の場にまでは居合わせたことはありませんが、自作マニアの方にしろ電線病の方にしろ、これが良いという個々の目標に向かって邁進しているのであって、他人がそれは違う、などと言う権利はないのです。そもそも、言うだけ無駄です、お互いにとって。

スピーカーの下に、大理石の重い板を置くと低音が締まる、というのであれば、そもそもコンクリート打ちっぱなしの床を持った家に住めば、1個十万円のイン

シュレータの音について話す必要がなくなります。洋室の壁だって、石膏ボードじゃ、叩いて太鼓みたいな音がしますから、音響特性が悪いに違いない。

結局は、それぞれ違う部屋に住んでいて、そこをオーディオルームにしていて、そこでの話をしている。機材だって違う、ソースも違う。

極論を言えば、サスペンス小説とファンタジー小説を読んでいる人が、小説とはこうあるべき、という話をぶつけ合っているのと変わらないわけです。挿絵一つ取ったって、話が噛み合うわけがありません。

ただ、私は、こういったオーディオに限らず、趣味の世界にある、個々の感性・考え方は自由だということを、若輩ながら理解しているつもりですから、相手を

否定することはありません。流石に、オカルティックで疑似科学なことを、さも科学的に証明されたかのように主張されていれば反論したくはなりますけれど

も・・・。

だから、相手が楽しそうに、大変だけどこうすると音が良くなるんだよ、と話されているのを聴くのは嫌いではないです。

その人はその人で一生懸命ですし、自分の感動を他人にも分けてあげたいと思っているなら、悪いことではないでしょうから。押し付けにならない限りは。

私は、何というか、楽しそう・幸せそうに生きている方とお話しするのが、殆ど私は聴き専になりますが、好きです。

そのせいか、話好きというか、普段煙たがられているような方も、私には楽しそうに色々と話してくれます。そうして話してみれば、殆どの場合、悪い人ではなく、ただ変わっているだけで良い人だと分かります。

>こういうことを書くと、お叱りを受けると思いますし、

>私の発言はどこかトゲがある事が多いので、自重しているのですが。

某大手掲示板など、日本人とは思えないほど、感情を曝け出した醜い書き込みで溢れていましたよ。

見ているだけで、心が汚れていく気がします。

何というか、大らかな気持ちで、貴方の言うことにも一理ある、という気持ちが抜けている。

間違っていても、何故、そういう間違いに至ったのか分かる場合だってあります。そこを囃し立てるのは、小学校低学年ぐらいで卒業して欲しいものです。

お話しと議論は違いますからね。

折角、例えばオーディオとか、趣味を同じくする者同士が集まれたのであれば、お互いの主張をぶつけ合うというより、楽しい経験をつらつらと語り合うだけで良いと思います。その中には、参考になる意見から、役に立たないものまであるでしょうからね。

>http://gigazine.net/news/20140131-magnic-light-ic/

>ちょっと面白い記事を見つけました。

物凄く面白いです。

便利云々より、技術的にスタイリッシュで欲しくなりましたが、ちょっと高価です・・・。

でも、これまで無かったのが不思議なぐらい、単純な発想ですよね。

それとも、日本のどこかの中小企業が何十年も前に製作したけど、宣伝下手で売れなかったのかもしれません。

>そういえば、セレン整流って暖かい音がするって人から聞いたことがあります。

>2極管も良いらしい。 あとはチョークインプット。

私の、個人的な見解なのですけども・・・。

暖かいとか、冷たい音って、結局は、矩形波と正弦波の差みたいなことではないかと思っています。

つまり、角が立っているとか、そうでないとかってことです。

元の波形に、しっかりと追随出来ておらず、丸まってきたら暖かい音に、追随しすぎてオーバーシュートしてたら冷たい音になったりする、という感覚です。

あくまで、“感覚”であって、実際の波形の話ではないですが。

BGMのように聞き流す用途を好む人なら、つまり、お酒とか片手に楽しむなら、暖かい音が好ましいでしょうし、

オーケストラの非常に細かい、機微まで聴きとりたい人には、冷たいというか、鋭い音が好まれるのではないですか。

しかしまぁ、アンプのケースを左右から締め付けると音が硬くなりますよって言われると、オカルティックな印象は受けます。

制振効果と、音の硬軟に関係があるかは別として。

[821] Re:悲喜こもごも もろもろ

理論で攻めるのは正攻法だと思うのです。はやり。

でも、部品の音には個性があって、好みの問題程度の違いのものと、明らかに嫌な

音がするものとが存在するように思います。

アクセサリー関係は、効果があるような無いような微妙な製品から、

多分、関係ないだろうって思われるオカルトちっくな製品まで色々ありますね。

安ければネタとしても面白いかもしれません。 高いものは買う気がしないです。

コンセントひとつとっても、コンセントの端子だけで数千円とか、ノイズフィルタ付き

タップが数万円だったり。。。 逆に、コンセントにフィルタを噛ますと音が

悪くなるなんて話もあり、何を信じていいのか迷います。

商売的には、何か客に買わせるものがあった方が良いんだと思います。

ショップでCDプレーヤーのクロックを交換する改造を10万円でやってくれる等、

面白い商売のやりかたをしているところもあるようです。

結局は、ショップやメーカーは物を売りたい。 高く売りたい。 沢山売りたい。

という要求が常に付きまといますから、あまり鵜呑みにはしない方が良い

のかもしれません。

http://gigazine.net/news/20140131-magnic-light-ic/

ちょっと面白い記事を見つけました。

自転車のダイナモなのですが、強力な磁石の磁力により渦電流が発生し、

アルミを含む金属製ホイールが回ると磁石の軸が回転して発電するというものです。

これは、トランスのショートリングと同じ原理です。

何が言いたいのかといいますと、磁力を遮断するのは、磁性体だけではなく、銅や

アルミなどの非磁性体でも遮断できるということ。

まるはさんのメタルテープのほか、アルミホイル等でも一定の防磁効果が得られる

ということですね。

つまり、オリエント材、アモルファス材、センダスト材、ステルス材のような

一般に手に入りにくい材料ではなくても簡単に自作して確かめることができるわけです。

そういえば、セレン整流って暖かい音がするって人から聞いたことがあります。

2極管も良いらしい。 あとはチョークインプット。

昔のものが良かったという意見。 最新デバイス(SiCなど)が良いという意見。

どちらも現状に満足していない表われなのでしょうか。

興味深いです。

SiC-SBDが数百円なら、全然いいですね。私が見たとき1個2500円とかしていたので

ブリッジ整流で1万円は「ない」なっと思っていたのです。

ぜひ、感想をお聞かせください。