新しい投稿 BBS27.html ← 現在のページ → BBS29.html 古い投稿

[923] Re:IrBerry DAC

aizzakさん

>アクリル板買ってきて穴開けただけです。

なるほど!

しかし、キレイに仕上がっていますよね。

>IrBerry DACの基板にもRPi 基板にもいろいろなLEDが付いていたのでこれも見えたほうがいいのかな? と、手抜きの口実にしてしまいました。

私も同様ですw

RPiは基板サイズのせいか、前後のみにI/Oを集約できていないのでケーシングは結構やっかいです。

(使わないコネクタは無視すれば良いという話もありますが)

また、LEDは動作確認上見える位置にある必要があるのでクリアケースがぴったりだと思います。

DAC9018Sの作成も拝見しましたが、RPi+IrBerryDACのシンプルさは特筆ですね。

私ももうじき9018Sが完成予定ですが、基板の多さに辟易しています。

[922] IrBerry DAC

mr_osamin さん、こんばんは。

ありがとうございます。

今回はいっぱい端子があったので穴あけ加工が面倒になり、アクリル板でサンドイッチしてしまいました。アクリル板買ってきて穴開けただけです。

IrBerry DACの基板にもRPi 基板にもいろいろなLEDが付いていたのでこれも見えたほうがいいのかな? と、手抜きの口実にしてしまいました。

でも、実は自分でも結構気に入っていたりします。

今、仕事場にて最前線で活躍させていただいています。

高音質、コンパクト、リモコン付き(、LED綺麗)。 とても便利です。

たかじんさん有難うございます。

素晴らしいアイデアです。

[921] aizzak さんのIrBerryDAC作例

アップされていたんですね。

アクリル板仕上げがとてもキレイです。

これは自作なんでしょうか?

私もそろそろDCジャックとRCAジャックをケースに固定して、

作例として申請させていただきますね。

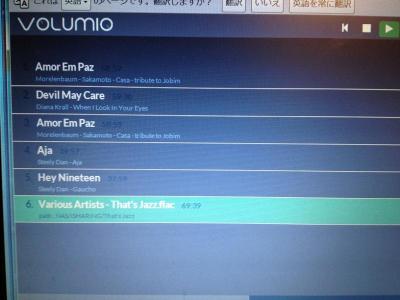

[920] Re:HF PlayerとVolumio

たかじんさん

>iTunesもiPhoneも基本的にはハイレゾ対応していないですよね。

>だからairplayも対応していないんだと思います。

そうでしょうね。

結局、外部コネクタを取り付けてUSB-DACを接続するなどしないと

対応できないようです。

ガジェットが増えて複雑になるので、ちょっと腰が引けています。

>ただ、Bluetooth/NFCは、非可逆圧縮転送ですが、AirPlayは可逆圧縮転送

>なため、音質に優れているという面もあります。

それは知りませんでした。

まずはCD音質で十分と思っています。

[919] Re:Re:ポータブルClassAA

>classAAは、NFB回路に別のオペアンプを挿入するというとても危険な構成

のため

最初、回路を見たとき、これで発振しないのだろうかと不思議に思えましたが、

試作してみると驚くほどの音質だったので、これは基板化してみようと

思ったほどです。

オペアンプも多種多様ですが、以外な事にも気づきました。

ある程度(±10V以上)電圧をかけた方が響きや音の広がりが良くなる

物と、以外と低い電圧の方が良い場合がありました。

それぞれメーカー設計者の設計の違いなのかもしれませんが。

>アナログメータいいですね。

人間が旧式化しているので、どうも昔の物に固執してしまう傾向が

あります。(それを頭が硬くなったと言うのかもしれませんが)

Vol-12のように、液晶を使ったレベルバーは音に対する反応が早いので

実際に使うにはこちらの方が実用的なのですが、視覚的な楽しみという

オマケ的な物としては、針が振れるのもいいのではないかと思っています。

>倍電圧整流

おっしゃるとおり、真空管アンプでは使われていますが、半導体では

あまり意味のない回路だと思います。

真空管ですと数百ボルトの電圧が必要な場合があるので、手持ちのトランスで

電圧を得るには有利と思いますが、半導体ですと、トランスは各種あるので

わざわざ手間のかかる回路、それも電流が取れない回路を使う必要はないと

思います。

ここではあえて、頒布されたRコアトランスを使って、HPA-12を動かすため

わざとこのような回路にしました。

財布に余裕あれば、同じRコアで2次出力が 9V*2 もしくは12V*2のを

特注したい所です。

>整流回路のコンデンサやダイオードから鳴き音が

>聞えていました。

HPA-12は200mA程度しか電流が流れないので、倍電圧しても余裕がありますが、

さすがに4倍ともなると、かなり大変なのでしょうね。

ちなみに、この倍電圧整流回路を使ったHPA-12ですが、電解コンデンサが

起きてきたのか非常に満足した結果となりました。

1度は使う事さえ断念したRコアトランスでしたが、無理やり復活させた後、

3端子レギュレータ仕様で三度鳴らすことができました。

HPA-12は許容範囲が広い設計をされているので、少々無茶をしても

不都合なく動作するのを改めて認識しなおしました。

すばらしい回路設計に感謝しています。

さて次は、HPA-12を、好き勝手作る基板をもっと小型化して、VUメータ2個

搭載してケース内にトランスまで収めた物を作ってみようと思います。

ほぼ1年遅れの構想です(笑

[918] Re:Re:ポータブルClassAA

罰らさん

ディスクリートは、どうとでもなるのですが、簡単に高音質というのは

意外と難しいのかもしれません。 特性はある程度複雑な回路に

することで向上します。 でも音質は、特性と一致しないことがあって

悩みどころが多いような気がします。

classAAは、NFB回路に別のオペアンプを挿入するというとても危険な構成

のため、使うオペアンプによっては発振してしまいます。

うまく動作しているとき、ドライブ能力と歪みの少なさを両立できる

という点が素晴らしいと思います。

両面スルーホールのユニバーサルは、抵抗の定数を変更するのが大変

なので、私はあまり好んで使わないのですが、確かに小さく作るときには

メリットがあるように思います。

まるはさん

アナログメータいいですね。

倍電圧整流は、真空管アンプではたまに見かけますが、半導体の

アンプでは見かけたことがないですね。 理由はよく分かりませんが

半導体回路は低い電圧で動作するので、そういう無茶をしなくても

済むということなのかもしれません。

仕事でどうしても50Vが欲しくて試作で12V電源からFET-SW+4倍電圧整流で

無理やりつくりましたが、整流回路のコンデンサやダイオードから鳴き音が

聞えていました。ピーク電流はちょっとやばかった可能性もあります。

当然製品にはDC-DCを載せてちゃんと50Vを生成しました。

[917] Re:HF PlayerとVolumio

mr_osaminさん

iTunesもiPhoneも基本的にはハイレゾ対応していないですよね。

だからairplayも対応していないんだと思います。

ただ、Bluetooth/NFCは、非可逆圧縮転送ですが、AirPlayは可逆圧縮転送

なため、音質に優れているという面もあります。

同じように見えてもAppleは密かに音質に気を配っているんですよね。

おっしゃる通りairplayもiTunesもハイレゾ対応してくれると助かるのですが。

[916] Re:HF PlayerとVolumio

自己レスです。

良く良く調べると、これはAirPlayだったんですね。

ようやく合点がいきました。

ですから、AppleTVでも接続可能ということですね。

残念なのは、AirPlayだとハイレゾ再生ではなくなります。

iPhoneでハイレゾ再生しようとすると、それなりのペリフェラルが必要になるので、折角のシンプルさが損なわれてしまいます。

悩ましいところですね

[915] HF PlayerとVolumio

たかじんさん

iPhoneでハイレゾを聴きたいなと思いつき、ONKYOのHF Playerをインストールしました。

すると、

HF PlayerからVolumioが見えます。

iPhone->(Wifi)->RPi->IrBerryDAC

ということになるんでしょうか、iPhoneの音源をHF Playerからの操作で再生できるようです。

ちょっとびっくりしました(笑)

[914] Re:Re:ポータブルClassAA

>両面のスルーホールです、片面より高いですが便利ですよね、ランドも剥がれにくいですし。

ユニバーサル基板のベーク仕様(紙フェノールとも言うようですが)のは、部品の付けはずしを

するとランドがすぐに取れてしまいます。

両面スルーホールのは使った事がありませんが、ランドが剥がれにくいのは有難いですね。

実は間違って買った1.27ピッチの両面スルーホール基板があるのですが、今だに

使わずじまいです。

どこかで使おうと思いつつ、穴を数をみるだけでもやる気がうせてしまいます。

>オーディオって不思議ですよね、何がどう作用するか聴いてみるまでわかりません。

表現が悪くて申し訳ありませんが、でたとこ勝負な部分がかなりあります。

実際、倍電圧整流回路と3端子レギュレータで±電源を製作しましたが、

電源を交換して最初でてきた音は、くもってしっくりしない音でした。

しかしながら、数時間すると、電解コンデンサが起きるのか、自己修復が進むのか

すっきりとした音になってきました。

エージング後の結果は最低でも3日ほど鳴らしたままにしないと、良かったのか

悪かったのか分かりませんので、結果はもうしばらくかかりそうです。

ここでの話題にはふさわしくないかもしれませんが、もう1つの工作は

レベルメータをつけたヘッドホンアンプを作る事でしたが、やっと出来ました。

中身は、ぺるけ式となっていますが、メータは純然たるアナログメータで

針が動いています。

どうしてもアナログから抜けだせないのかと自問自答しそうですが、

ぼぉっと光る黄色い照明と動く針は捨て硬いものです。

[913] Re:Re:ポータブルClassAA

たかじんさん

>下手なディスクリートよりも良い音がするオペアンプ回路

のひとつなんでしょうね。

マニアとしてはディスクリートにこだわりたいですが、

正直このサイズでClassAAを超えるものは作れる気がしないです。

まるはさん

両面のスルーホールです、片面より高いですが便利ですよね、ランドも剥がれにくいですし。

二台も作りましたがポータブルアンプは滅多に使わなかったりします、

だからこそいい音をと言うのもありますが。

>若干電圧を低くすると、低域が出てくるのも、面白い傾向のようです。

オーディオって不思議ですよね、何がどう作用するか聴いてみるまでわかりません。

[912] Re:ポータブルClassAA

>最近はRaspberryPiで盛り上がっているご様子、

私も、あいもかわらず「アナログ」を触っています。

罰らさん

ポータブルアンプを、実験機と本番を作られるとは凄い意欲ですね。

私なんぞ1台作るのがやっとです。

使った基板は、両面スルーホールのユニバーサル基板でしょうか。

これであれば部品側にハンダ付けできるのでパターンの取り回しが

楽になりますね。裏側だけですと、交差する箇所で頭を痛めることが

しばしばです。

ClassAAアンプは、たかがオペアンプと思っていましたが、驚くほどの音が

します。

逆にオペアンプの種類のよっては高域が延びすぎて耳が痛くなる事も

ありました。

自作基板で製作しましたが、電源電圧を±15Vまで上げてみましたが、

最後はトロイダルトランスを使おうと思ったまま、そのままになっています。

さて自分の工作としましては。

HPA-12の電源を入れ替えてみました。

Rコアはそのまま使いましたが、倍電圧整流回路で電圧を2倍にして

±の3端子レギュレータで安定化させてみました。

もう1台は3端子レギュレータにダイオードを追加して±8.6Vで動作させて

いましたが、今回は±8Vで駆動させてみました。

若干電圧を低くすると、低域が出てくるのも、面白い傾向のようです。

[911] Re:ポータブルClassAA

罰らさん

ポータブルアンプ。素晴らしいですね。

オペアンプの種類をうまく選択できれば、かなりのポテンシャルが

望めるclassAA回路。 素のまま使うと、あまりにヤバ過ぎて、

某テク○クスさんからクレームがきそうで、私のことろから

基板はリリースできないです。

下手なディスクリートよりも良い音がするオペアンプ回路

のひとつなんでしょうね。

[910] Re:AudioGate

mr_osaminさん

upsamplingのソフトウェアは色々あるようですが、FLACへ一発変換がラクなので

このソフトを使いました。ずいぶん昔、ssrcというコマンドラインの

ものを使ったことがあります。 あとはr8brain。FUSE。

実は、48kHzで録音したものを44.1kHzへと、近いfsへの変換の方が音質へ影響が

でるため、色んなソフトを試した事がありました。 そのときは、r8brain

の音が気に入ったのでそれを使ってCDを作りました。

48kHzで録音したものは、そのままのfsで配信してもらいたいですね。

整数倍ではないサンプリング変換を通すと、静寂感やガヤツキ感で違いがでます。

無加工の生録の音だと違いが判りやいように思いました。

mr_osaminさんが紹介してくださったような録音の時点からハイサンプリングで

行なったものをハイサンプリングのまま再生するのが正解だと思います。

[909] ポータブルClassAA

最近はRaspberryPiで盛り上がっているご様子、

今のところ導入の予定はありませんが便利そうですね。

私はと言えば、昨年末より製作していたClassAAアンプがようやく納得の行く物となりました。

画像上は実験機、下が本番です。

最大の違いは電池電圧監視回路の有無、二次電池を使うので重宝します。

音質は本番機のがスピード感があってかつ滑らか、純A級仕様の某10miniにも

引けをとりません(妄言)。

HyCAA基板で目を丸くして計画を立てましたが、改めてClassAA回路の優秀さに

感動するとともに記事を書いて下さった、たかじんさんに感謝です。

[908] AudioGate

たかじんさん

ブログの記事、拝見しました。

AudioGate2を使ってアップサンプリングファイルを作成したんですね。

AudioGate3はまだPlayerバージョンなので、ファイル変換はできません。

一瞬、AudioGate3がバージョンアップしたのかと思いました。

AudioGateの変換機能はとても便利なので、利用しています。

ただ、無料版はtwitterに変換記録が掲載されてしまうのでそれがちょっとネックです。

私はKORG製品を持っているのでアクティベートできるんですが。

ハイレゾ音源の無料DLサイトは幾つかあると思いますが、ここなどどうですか?

https://www.channelclassics.com/

DSD,192KHzまでを含む5種類の形式がダウンロードできます。

192KHzと44.1KHzの違いは良く聴かないとわからないですねぇ。

空気感が若干違うような気がするくらいですw

[907] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

たかじんさん

>マニュアルには「再起動」後に有効になるって書いてませんでした・・・

修正しておきます。

動作しましたw

これ、ボリュームの最大値ってどうなるんでしょうかね?

どこまでも大きくなってゆくような(笑)

>だれも気づかないような所で苦労しているんです(笑

ご苦労様です(笑)

[906] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

mr_osaminさん

マニュアルには「再起動」後に有効になるって書いてませんでした・・・

修正しておきます。

mpdは、ボリューム対応していないときに、ボリューム信号を送ると、再生がストップ

してしまう仕様なんです。 仕方なく、起動時にボリュームに対応しているかどうか

を判定する仕組みを入れました。 だれも気づかないような所で苦労しているんです(笑

[905] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

たかじんさん

>内部的には、pmd_ctrl2.pyが起動したときにMPDがボリュームを

>機能させているか否かを判定していますので、mpdの再起動後、

>pmd_ctrl2.pyを再起動でも良いのですが、全部を再起動した方が簡単です。

あ、なるほど、わかりました。

[904] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

mr_osaminさん

>MPDの再起動でいいんですよね?

いえ、Raspberry自体を再起動して下さい。

内部的には、pmd_ctrl2.pyが起動したときにMPDがボリュームを

機能させているか否かを判定していますので、mpdの再起動後、

pmd_ctrl2.pyを再起動でも良いのですが、全部を再起動した方が簡単です。

[903] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

たかじんさん

>ミキサータイプをsoftwareにして、再起動するとボリュームが効くようになります。

マニュアルのどこかに書いたようなきがしてました。

MPDの再起動でいいんですよね?

あれれ・・・動作しないなぁ。

>24bit処理しているmp3データの再生時、ボリュームを絞ると32bit処理で

音を減衰させているようです。 さすがMPD。

面白いですね。MP3の再生クオリティを必要以上に劣化させない配慮なのでしょうか。

P.S.

IrBerryDACも順調に頒布が進んでいるようですね。

HyCAAやRコアトランスもそのうち、増産でしょうかね?

[902] Re:IrBerryDACのリモコン音量調整について

mr_osaminさん

ミキサータイプをsoftwareにして、再起動するとボリュームが効くようになります。

マニュアルのどこかに書いたようなきがしてました。

24bit処理しているmp3データの再生時、ボリュームを絞ると32bit処理で

音を減衰させているようです。 さすがMPD。

ただし、FLAC、ALACなど16bitのデータのときは、ボリュームを絞っても16bitの

ままのようです。

真剣に聞分けるようなことをしなければ、320kbpsのMP3で、案外バレないです。

昔、MDのATRACが、24bit拡張して音が良くなったのと似ているのかもしれません。

圧縮で失ったデータは取り戻せないですが、デコード時にも四捨五入して切り捨てて

いたデータを捨てずにDACまで伝える事ができる24bit出力は、意味があるのかも

しれません。

[901] IrBerryDACのリモコン音量調整について

たかじんさん

実害はないので気にしていなかったんですが、

リモコンでの音量調整ですが、Volumioの「Volume control mixer」の設定との関係はありますか?

「disabled」にしていたので、リモコンが効かないのかなと思っていたのですが。

[900] Re:IrBerryDAC完成

たかじんさん

>昔は、MCカートリッジにトランス。今はDACにトランス。

あ!それは名言かも。

>>RPiはALIXとCuBoxの中間のような印象です。

>なるほど、そんなんですか。 貴重な意見をありがとうございます。

ALIXはクラシック向きかなと思いました。

CuBoxは、ながら聞きができない感じでちょっと私は疲れてしまいました。

>そういえばMPDのmp3デコーダって、24bit処理しているっぽいですね。

そうなんですか、確かにちょっと得した気分ですね、って?

最近はFLACばかり聴いているのでMP3は御留守です。

が、ネットラジオで384kbpsとかだと結構、イイ音しますね。

[899] Re:IrBerryDAC完成

mr_osaminさん

信号トランスを通すと、独特の色がついていいですね。

DACとの相性は結構いいのかもしれません。

昔は、MCカートリッジにトランス。今はDACにトランス。

>RPiはALIXとCuBoxの中間のような印象です。

なるほど、そんなんですか。 貴重な意見をありがとうございます。

そういえばMPDのmp3デコーダって、24bit処理しているっぽいですね。

ALACやFLACだと可逆圧縮のためCDから持ってくると16bitですが

MP3だと24bitと表示されるので、ヘンだなって思っていました。

I2Sの波形を見てみると、24bit分のデータが出ています。

ちょっと得した気分です。

[898] Re:IrBerryDAC完成

たかじんさん

トランスの件、わかりました。

ありがとうございます。

ふと、トランスが目に入ってあのトランス独特の音もイイなぁとぼんやり考えていたところです。

>ALIXとRPiとを聞き比べてたとき、同じUSB-DDC、同じDACで、ALIXの方がフォーカス

が合っているような感覚がありました。 RPiは、空間がひろく広がるような

感じ。 ALIXはフォーカスがピタッと合っているけど、空間は狭い。

私も同じ印象です。

以前、CuBoxを使っていたときにALIXとの性格の違いがわかりやすかったです。

CuBoxはALIXとは対極のような感じで、押し出し感の強いメリハリのある音が出ます。

RPiはALIXとCuBoxの中間のような印象です。

昨日は、RPiでDAC1242とIrBerryDACを聴いた印象を書きました。

ただし、1242はRPiとの間にUSB-DDCが入っているので同じ環境とは言えません。

DDCでも性格の違いが出たりするので、本当に不思議な感じです。

[897] 追伸:Re:IrBerryDAC完成

まるはさん

インフルなど、大変でしたね。

ゆっくり、マイペースでやってください。

超mini-mac期待してますよ(笑

[896] Re:IrBerryDAC完成

mr_osaminさん

信号トランスは、そのまま繋げばよいんじゃないでしょうか。

DAC-トランス入力間に10~100Ω程度いれて音質を調整されても良いと思います。

2次側に10k程度負荷をぶら下げておいた方が良いかもしれません。

ALIXとRPiとを聞き比べてたとき、同じUSB-DDC、同じDACで、ALIXの方がフォーカス

が合っているような感覚がありました。 RPiは、空間がひろく広がるような

感じ。 ALIXはフォーカスがピタッと合っているけど、空間は狭い。

そんな気がしました。 DDC DACが一緒なのに、そういう違いが出るのは面白いです。

[895] 追伸:Re:IrBerryDAC完成

インフルエンザやら、原因不明の熱などで体調不良が続くなか働いていて

完全に故障しかかりましたが、なんとか踏みとどまって復帰してきました。

やっと自分の工作も再開しだしたのですが、ここを久々に見ますと

想像を超えるすごい世界となっているようでして、ここはどこ?私は誰の状態と

なっています。

最近はCDプレーヤーから直接ヘッドホンアンプをつないで聞いていましたので、

圧縮音楽から遠のいていました。

IrBerryDAC

私には遠い世界に思えてきますが、たかじんさんが至れり尽くせりの基板キットを頒布されているので、すぐに手の届くもののようですね。

これまた最後尾から後追いで作らさせていただくことにします。

[894] Re:IrBerryDAC完成

たかじんさん

IrBerryDACのLPFですが、タムラのライントランス(600Ω:600Ω)を使ってみたいんですが、回路的にはどうなりますかね?

[893] 追伸:Re:IrBerryDAC完成

たかじんさん

肝心の音ですが、最初はちょっと寝ぼけたような感じでしたが、

通電しているうちに良くなってきました。

定位感というのか、フォーカスは1242のほうが一日の長がある感じがします。

といっても、微妙な差ですが。

これは1242の特徴かもしれません。

いずれにしても、IrBerryDACのクオリティの高さに驚いています。

けれど、RPiのLinuxまわりの知識が無い方にはちょっと敷居が高いかも。

ちなみに私はRockDiskNext(NAS)での運用です。

フィルターは聴き比べていますが、あまり明確な差が今のところ見いだせていません。

[892] Re:IrBerryDAC完成

たかじんさん

>コンデンサが太いのに、なんだかきれいに収まっている・・・

>私が意図していた以上に優れた仕上げです。 参りました。

UTSJは隙間なくキッチリ納まってくれました。

これも設計通りなのかなと思いました。

>ケースも頑丈そうでいいですね。 基板が軽いので、少し重さがあるケースが

案の定、ケースの高さを超えてしまったので、スペーサーで高さを稼いで

屋根をつけてあげましたw

風通しが良いので夏場もいけそうです(笑)

あとは背面にRCAジャック、DCジャックをアクリル板にはめ込んでケースにセットして完成です。

ケースはいろいろとアイデアが出そうですね。

他の方々のショウケースも興味深いです。

それと、IRリモコン便利ですね。

VOL-12とリモコンが被るので困ったなと思いつつ、DACでペアリングしてみたのですが、

こちらだけで十分使えます。

>ユビキタスって死語になっているように思ってました。

ブームは去ってからが商売は儲かるんですよw

>私もTRON系は3回くらい使いました。良いOSです。

TRONはいまだに使われているんじゃないですかね?

携帯でも使われていましたし。

[891] Re:IrBerryDAC完成

mr_osaminさん

はやいですね。さすがです。

コンデンサが太いのに、なんだかきれいに収まっている・・・

私が意図していた以上に優れた仕上げです。 参りました。

ケースも頑丈そうでいいですね。 基板が軽いので、少し重さがあるケースが

良さそうです。

あれこれと試してみてください。

>本格的なユビキタスコンピューティングの時代到来ですね。

ユビキタスって死語になっているように思ってました。

一時期、TRONはカーナビやケータイで極東地域の一部で浸透したかのように

みえましたが、あっという間に他のOSに乗っ取られましたね。

私もTRON系は3回くらい使いました。良いOSです。

[890] IrBerryDAC完成

たかじんさん

本日、基板が無事届き、待ってましたとばかり製作を進めました。

先ほど、出音しまして今、心地よいサウンドに浸っている最中です。

RPiはvolumio v1.2Beta + mpd-0.18.9ですが、特に問題なさそうですね。

音切れもなく、非常に安定しています。

ケースの高さがちょっと不足してしまったので、スペーサーで下駄をはかせて上蓋を取り付けようと思います。

とてもイイ音でていますよ。

さすがです。

システムもシンプルになり、非常にコスパの高いDACだと思います。

とりあえず報告と、御礼まで。

[889] Re:エジソンでVolumio

たかじんさん

>TC-100を思い出しますね。 IBMのPCカードサイズのコンピュータ

懐かしいですね、

グーグルが開発中のスマートコンタクトレンズもすごいですね。

http://www.huffingtonpost.jp/engadget-japan/google-smart-contact-lens_b_4614174.html

本格的なユビキタスコンピューティングの時代到来ですね。

[888] Re:エジソンでVolumio

mr_osaminさん

TC-100を思い出しますね。 IBMのPCカードサイズのコンピュータ

http://ja.wikipedia.org/wiki/ChipCard_TC-100

エジソンをRPiに挿すと、面白いことが起こるのでしょうか?

[886] エジソンでVolumio

たかじんさん

PRiの話題が旬ですが、インテルの「ガリレオ」も面白そうですね。

と、思っていたら、今度はほぼ同性能でSDカードサイズの開発ボードが発表されました。

その名も「エジソン」

http://www.intel.com/content/www/us/en/do-it-yourself/edison.html

次のターゲットはこれですw

たかじんさん、これと連動する超小型DACを作ってください(笑)

[885] Re.Volumio

aizzakさん

>私も藤原さんのI/VはPowerI/V以外はほとんど作りました。A11もA12も。

さすがです。

私は今回、ようやく藤原さんの基板にチャレンジを始めた段階です。

先ほどまでA11の製作を進めていたところです。

>基板頒布して頂ける皆様のお蔭でいろいろと楽しめて、本当にありがたい話です。

そうですよね。

>最終的に今はHPA-12の前にはディスクリI/Vが繋がっています(その間にはVol-12が入ってますが。)。

結局、肝心なところにHPA-12が必要なんですよ。

これだけははずせません。

> でも・・・自作だからこそ、ここ奮発しなくてどうする! と叫んでいる私もいます。

という気分になって、結局、散財することになるんですよw

ちょっと離れて俯瞰して、冷静に構えないと。

>Volumioは昨日は何もできませんでした。 また改めて。

本日、たかじんさんが公開してくださった新しいバージョンに差し替えました。

MPDの改善の効果か、NASの音源データを再生する際、音飛びは全くなくなりました。

その点で効果を感じています。

[884] Re.Volumio

mr_osamin さん

こんばんは。

I/Vは藤原さんですか。

私も藤原さんのI/VはPowerI/V以外はほとんど作りました。A11もA12も。

最終的に今はHPA-12の前にはディスクリI/Vが繋がっています(その間にはVol-12が入ってますが。)。

これからPowerI/V作ろうか実は悩んでいる所です。 最近売っているTrやはり少なくなってきていますね。 作るなら今のうちかと思っています。

私もProstさんの基板も大変お世話になってます。

基板頒布して頂ける皆様のお蔭でいろいろと楽しめて、本当にありがたい話です。

>こんなことをしているとどんどんコストアップするばかりなので・・・

確かにそうです。1つ1つは安いですが気が付くと意外な金額に。 気を付けないといけないです。 でも・・・自作だからこそ、ここ奮発しなくてどうする! と叫んでいる私もいます。

Volumioは昨日は何もできませんでした。 また改めて。

[883] Re.Volumio

aizzakさん

>これから私なりにも調べてみたいと思います。

何かわかったら共有してくださるとありがたいです。

>RPi&IrBerryDACにRコアトランスですか! 贅沢ですね~。

たかじんシリーズということで、いかがでしょうか(笑)

今まで、RコアトランスはHPAのためというイメージがありましたが、

DACで使ってみたいなと考えていました。

5.0V、3.3Vで使うには丁度良いんですよね。

レギュレーターの発熱も抑えられますし、なにより余裕があるのが良いです。

>でも電源部かなり大きくなりますね。

実はこれが問題です・・・

電源基板を小さくまとめてもそれなりのケースに納めようとすると工夫が必要ですね。

>mr_osamin さんはI/Vとかはどうされるのですか?

例によってFujiwaraさんの基板なので、いろいろと選択肢がありますよね。

今、取り寄せているのは、シンプルIV(オペアンプ)と、A11です。

あと、Prostさんが今、久しぶりに基板の頒布を再開しているので

LH0032_IVDSC基板も検討しています。

とにかく、こんなことをしているとどんどんコストアップするばかりなので、

頭が痛いです。

あくまで興味と趣味の2つの味だけで取り組んでいます。

といいつつ、結局、出口はHPA-12だったりします。

[882] Re.Volumio

mr_osamin さん

いろいろご心配ありがとうございます。

これから私なりにも調べてみたいと思います。

RPi&IrBerryDACにRコアトランスですか! 贅沢ですね~。

きっといい音でしょうね。

でも電源部かなり大きくなりますね。

>今、DAC9018SとDAC1242-5(QUAD)を並行で製作・・・

いや~、良いですね。 実はそんなときが至福の時ではないですか。 私もそんな時が好きです。

mr_osamin さんはI/Vとかはどうされるのですか?

いつも何使おうか困っています。

[881] Re.Volumio

aizzakさん

>Gnome Music Player Client使うとちゃんと更新されるのですが。

両者で同じPlaylistを使っているのでしょうかね?

仕様を調べていないので、私も不明ですが。

一度、GMPCでPlaylistを消去してしまって、動作を確認してみてはいかがでしょう?

>やはり外付けでしょうか。

>う~ん。迷います。

RPi&IrBerryDACの組み合わせはコンパクトが1つの売りだと考えていますので、

ことさらに大きなケースに電源含めて閉じ込めるのは、私的にはしり込みしてしまいます。

また、5V給電に、たかじんさんのRコアトランスを使ってみるのも、おもしろいなと考えています。

5Vが2系統取れるので、1つはこれに、もう1つはUSB-DDCやその他の周辺機材(Wifi等)

に割り当ててみるもの面白いかなと思っています。

>それより早く音が聴いてみたいです。

>基板お願いしたので到着が楽しみです。

ですよね、私も楽しみです。

自分が原因なんですが、今、DAC9018SとDAC1242-5(QUAD)を並行で製作していまして、

これにIrBerryDACまで加わってしまい、てんてこ舞いです。

3つのDACを聴き比べる楽しみを期待して、頑張ってみます。

[880] Re.Volumio

mr_osaminさん

ありがとうございます。

そうなんです。

更新されないで古い曲名が残ってしまっているのです。

Gnome Music Player Client使うとちゃんと更新されるのですが。

IrBerryDACはDCアダプターを使うのですね。

一番コンパクトですよねその使い方が。

>その後、トランスを使った専用電源を外付けにしたいと・・

やはり外付けでしょうか。

う~ん。迷います。

それより早く音が聴いてみたいです。

基板お願いしたので到着が楽しみです。

[879] Re.Volumio

mr_osaminさん

aizzakさん

voyageMPDとの動きの差があるので、あれ?って思うかもしれません。

WEB-UIからプレイリストを作ると、ファイル化されないです。

内部的にはプレイリストのファイルが出来上がっているのですが、

Browsからは見えません。

一方、MPDクライアントソフトからプレイリストを作成するとファイルが

曲のひとつとして見えるようになります。

aizzakさんがおっしゃっている、プレイリストが更新されない現象、私の

ところでも出ています。 WEB-UIでリストを作ったあと、電源をブチっと

抜くと、次回起動したときには、古いままになっています。

恐らく、正常終了時にSDカードへ書き出しているんだと思います。

SDカードへ頻繁にアクセスしないようにしているのが災いしている様な気がします。

その他にも、プレイリストやデータベース更新やら、頻繁に行き来すると

フリーズしてしまうこともありますね。ゆっくりと使うと問題がおきにくいようです。

[878] Re.Volumio

aizzakさん

Volumioの操作ですが、Browsからデータを選択するとPlaylistに追加されてきますね。

>指定したはずの曲名がPlaylistに出てこないのです。 ちなみに曲送りすると新しいListの順にちゃんと曲送りされるのです。 (この時古い

Playlistが残っているとそのリストは残ったままになっています。更新されないのです。でも曲名違うけど反応はするのです。)

なんだか、古いデータが消去されずに残っているんでしょうかね。

Playlistの一部が破損しているような挙動ですね。

[877] Re.Volumio

aizzakさん

>のはずなのですが、Browseでの指定はできるのですが、指定したはずの曲名がPlaylistに出てこないのです。

なるほど、私もあらためて動作を確認してみます。

Browseで指定したファイルは、PlayListに自動的に掲載される仕様になっているのだと思います。

>ところで mr_osamin の使っているケースちょっと大きいけど格好いいですよね。

できれば、IrBerryDACを組み込んで1つのケースに入ればいいなと思っています。

背面にDAC給電用のDCジャック、RCAアナログ出力を装着すれば完成。

というようなイメージです。

クリアケースにしているのは、LEDが外から確認できるようにするためです。

(LEDが何種類かあるので、全てをケースの前面にひっぱるのも手間なので)

>ただ、電源の質をどうしようか迷っています。

電源までケースに納めるとサイズが大きくなるので、まずは5VACアダブタで駆動できるように考えています。

その後、トランスを使った専用電源を外付けにしたいと思います。

そのほうが汎用的に使えると思っています。

[876] Re.Volumio

mr_osamin さん

ありがとうございます。

mr_osamin さんが仰るように

>Browseからファイルを指定すれば、Playlistに掲載され、

のはずなのですが、Browseでの指定はできるのですが、指定したはずの曲名がPlaylistに出てこないのです。 ちなみに曲送りすると新しい

Listの順にちゃんと曲送りされるのです。 (この時古いPlaylistが残っているとそのリストは残ったままになっています。更新されないのです。

でも曲名違うけど反応はするのです。)

>×印を指定すれば削除される。

これはまだ試していません。

よろしくお願いします。

ところで mr_osamin の使っているケースちょっと大きいけど格好いいですよね。

RPiっていろいろなケースあるのですね。

たかじんさんの基板完成したら私も探してみます。

IrBerryDACは凄くコンパクトに出来ているのでこれを生かすようなケースにしたいですね。

ただ、電源の質をどうしようか迷っています。 折角小さなパッケージに出来そうなのでトランス一緒に入れるのも勿体ないような気がします。

mr_osamin はどうされますか?

わたしはEL SoundのUSB用の電源を持っていたので、これを使ってみるとRPiの音はよくなりました。

やはり電源は大事ですよね。

[875] Re:Volumio

aizzakさん

>Playlist の更新が上手くできません。

具体的にどういう症状なんでしょうか?

Browseからファイルを指定すれば、Playlistに掲載され、

Playlist上で、×印を指定すれば削除される。

この操作はうまく行っているんですかね?

RPiをケースに入れてあげました。

このケースにIrBerryDACがうまく納まらないかなと思っています。

[874] Volumio

たかじんさん

こんばんは。

volumio + MPD-0.18.8 イメージディスク早速使わせていただきました。

いいですね~。

本当にたかじんさんには頭が下がります。

ところで Volumio Music Player 使っているのですが Playlist の更新が上手くできません。

何回か焼きなおしたりしてみたのですがどうも反映されません。再起動すると反映されます。

何かどこかで設定間違ってしまったのでしょうか?

何か方法はありますか?

Gnome Music Player Clientだとちゃんと反映されるのですが。

よろしくお願いします。

[873] Re:RPiの運用

mr_osaminさん

CR-Xさん

RaspberryPiのUSBは、HOTプラグという、電源を入れたまま抜き挿し

に対応していないと考えるほうが良いようです。

恐らく、コストの兼ね合いだと思うのですが、USBへの給電も

含めてポリスイッチが共有されているからそういう事態になって

しまうんだと思います。

ということで給電はDAC側の5V-INからいれた方がポリスイッチを

バイパスできて有利になります。しかも電解コンデンサが複数あるので、

電源に載ってくるノイズも落とせるというメリットもあります。

エディタは「nano」というエディタが入っていて割と使いやすいです。

viより慣れがいりません。

保存:ctrl+o

終了:ctrl+x

ラインエディタって使ったこと無いです。

いや、そもそも素のMS-DOSも使ったことないですね・・・