新しい投稿 BBS25.html ← 現在のページ → BBS27.html 古い投稿

[1024] 頒布基板

たかじんさん

最近、IrBerryの後に付ける電子ボリューム(&“セレクタ”)基板を作ろうと考えていたのですが(たかじんさんの基板が再頒布されたらやめます

が・・・)、試しにプリント基板を注文したらいくら掛かるのか調べてみたら、1枚1万円ぐらいから出来るような話がありました。

大量注文したら安くなるみたいですが、個人で使う分には1枚ないし、2枚で十分というところです。自分でレジスト基板でやろうにも、ピッチを考えると怖いですし、失敗を繰り返すと注文した方が安い気がします。

もし、差し障り無ければ、たかじんさんがどういったところにご注文されているのか、もしくはオススメのところとか、お教え願えませんでしょうか。

[1023] Re^2:IrBerryDAC その後

n'Guinさん

なるほど、gigabitイーサなどからすると、100BASE用には、そこまでの高周波特性が

必要ないのでカットしてしまうということなんですね。

余計な高調波を落とすという意味では効果があるのかもしれません。

HUBの絶縁、RPiの絶縁、そして途中の絶縁トランスとで、3回もトランスを通る

ので、途中の配線が長いと逆にノイズが乗り易くなってくるかもしれませんが、

近距なら期待できるかもしれません。

アクセサリーも短いので、気をつけているようにも見受けられます。

色々と工夫して気に入った音に仕上げていくのは自作ならではですね。

RUDD14は、見た目がかっこいいのに価格が安いので注目したのですが、突然倒産して

びっくりしました。 最近、復活したらしいですね。

[1022] Re^2:IrBerryDAC その後

たかじんさん

返信ありがとうございます。

イーサネットのパルストランスの解説もありがとうございます。 二重に重ねることで、イーサネット経由のノイズが音声ラインに載ってしまうのを防げるのだと思っています。同様のアクセサリーが市販されています。

http://www.acoustic-revive.com/japanese/pcaudio/lan_isolator.html

私は、マルツで購入したパルストランス付コネクタで同様のアクセサリを作ってあります。 今回の R.pi + IrBerryDAC では、使用することで音がおとなしくなるので、効果ありと判断しましたので、今回のケーシングで最初から入れてあります。

製作例集の情報もありがとうございます。 もう少ししたら、お送りします。

追伸: 24時間通電してみると、さらに良くなっていました。

CuBOX + RUDD14(rasteme) + sd2.0(soulnote)より、音数が多く、自然な感じがします。このような貴重な基板をリリースしてくださった、たかじんさんに心から、御礼申し上げます。

[1021] Re:IrBerryDAC その後

n'Guin さん

素晴らしいできですね。

トロイダルトランス2つ。TPS7A4700も2つ。 リトルスージーが3つ。

RaspberryとDACとで独立電源にすることで効果があってよかったです。

ちなみにEthernetは、規格でトランスを介すことになっていますので、

RaspberryPiも内部で絶縁されています。 もちろんHUBの内部でも。

単なるソケットに見えるRJ45端子は、内部にトランスが入っているんです。

このタイプ、Pulsejack、Bel Fuseあたりが有名です。

RaspberryPiにはHanrunというメーカー(中国?)のものが使われているようです。

http://www.hanrun.com/en/

>追伸:製作例集に掲載してもらうには、どうしたらいいですか?

メールで掲載のコメントとお写真を承っております。

[1020] IrBerryDAC その後

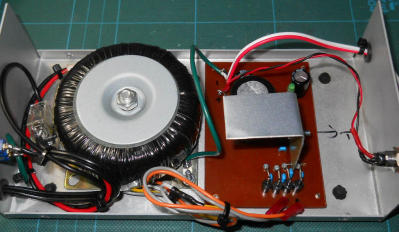

IrBerryDAC の電源を Raspberry pi と DAC 本体とで分けて供給する形でケースに入れたいと書き込んでいた n'Guin です。

時間がかかりましたが、やっとできあがりました。

トランスは、RS のトロイダルです。 50VA(R.pi) と 30VA(DAC)です。

いずれも、SBD で両波整流した後、コンデンサアレーにはいります。

R.pi は ニチコンKZH (リトルスージー)、DAC はニチコンKZです。R.pi 側だけ、7806 をかませ、秋月の TPS7A4700 キットで5V に落として、再度、リトルスージーを利用したコンデンサアレーにはいります。

R.pi は OSコン SEPC(リトルスージー)、DAC はオリジナルのままです。

電源の分離は R.pi の改造です。 半田シュッ太郎を使いつつピンヘッダを3本抜きました。 R.pi の電源供給は、プラス側は P1(GPIP)の2/4pin のところから、マイナス側はUSBのところから引き出しました。

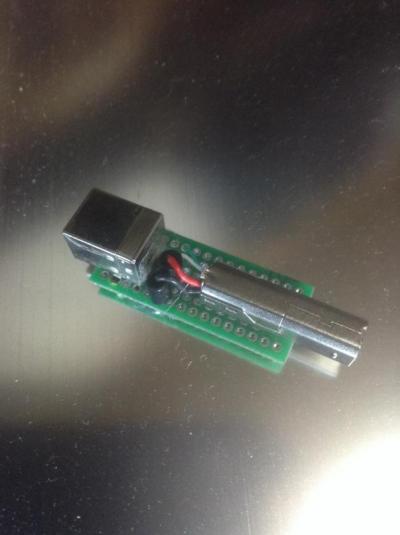

他に工夫したのは、RJ45に、パルストランス付きのRJ45をいれてノイズ遮断をしています。 R.piからの接続にはCAT7のケーブルをばらして使ってます。

まだエージング中なので、音質評価は控えますが、50VAトランス単独の時に比べて、ローエンド、ハイエンドともに伸びがよくなったようです。 特に、

ローエンドは圧感で、40Hz 以下(我が家のピュアは2.2ch)のサブウーファが担当している音の切れがよい感じです。

KZのエージングが進むと、さらによくなると思うので、楽しみです。

また、報告します。

追伸:製作例集に掲載してもらうには、どうしたらいいですか?

[1019] Re:IrBerryDAC

n'Guinさん

>音質優先で CuBox / Alix を使うとなると、real time kernel を使うためのパッチを当てたりするのですが、若干不安定になるのは避けられないようです。

ようやく腑に落ちました。

私の手元にあるAlixは今までハングアンプしたことが無く、安定して動作していたもので。

ちなみに昔、CuBoxも取り寄せましたが、なかなか安定動作させられずあきらめてヤフオクで転売してしまいました。

ちなみにVoyage StarterKitが新しくなったようですね。2,0になり基板も代わっています。

http://store.voyage.hk/KMPD3a.php?id=103

[1018] IrBerryDAC

たかじんさん

誤解がないように書き込みますと・・・

音質優先で CuBox / Alix を使うとなると、real time kernel を使うためのパッチを当てたりするのですが、若干不安定になるのは避けられないようです。

私は、若干の不安定さを覚悟で使っています。 ところが、それをしなくても、IrBerryDAC は、良い音で鳴ってくれます。

この週末に、Raspberry Pi の改造ができるといいのですが・・・。

[1017] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

>あ、いえ、秋月の5V(2A)のスイッチング電源ですよ。

なるほど、そいつのドロップ電圧が3Vくらいあって、5V出力が安定

しないというからくりなんですね。

何の変哲も無い5V 1AのLDO レギュレータにするだけでOKですよ。

ただし、ヒートシンクは必要です。

[1016] Re:WAVE IO

aizzakさん

こんばんは。

なんと、WAVE IOが終了ですか?

XMOS搭載のUSB-DDCは、DSD対応のものも多いので、

PCMだけというUSB-DDCは、あまり人気がないのかもしれませんね。

I2Sが絶縁して出力するのが標準というDDCは、あまり例がないので

良いと思ったのですけど。。。

でもヤフオクなどで手軽に手に入るようになってきたので

良いのかもしれません。

n'Guinさん

>CuBOX / Alix では、数日でハングしてしまいます。

そうなんですか? Linux系のOSは安定性は良いほうだと思っていたんですけど、

そうでもないものもあるんですね。

RaspberryPiは、簡易的なサーバーとしても使われる人がいるほど、

年中電源をいれっぱなしで稼動し続けるらしいです。

ユーザー数がとても多い(今年の3月に250万台を超えた)ので、必然的に

安定度が求められているのかもしれません。

[1015] WAVE IO

たかじんさん、皆様こんばんは。

わたしもWAVE IO 愛用しています。

先日WAVE IOの販売サイトを見たのですが、どうもリンク先が無くなっているようです。

もう売っていないみたいです。

余り探していないので定かでは無いのですが・・・(どなたかご存知ですか?)

ちなみにもうひとつDDCが必要になりWAVE IO 高いし注文も面倒だったのでヤフオクのこの基板と同じ物買ってみました。

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n137852662

これについてきた(リンク先の)ドライバーではWindowsでもビープ音が出なくなりました。

音も評価基板よりは良かったです。

参考になれば幸いです。

[1014] Re: USB-DDC

たかじんさん

ご教示ありがとうございます。 いろいろ検討してみたいと思います。

それにしても、Raspberry pi + IrBerryDAC は安定していますね。 連続再生を数日行っても、びくともしないです。 CuBOX / Alix では、数日でハングしてしまいます。 すばらしいと思います。

[1013] USB-DDC

n'Guinさん

WAVE IOは 単なるUSB-DDCです。

Linuxで使っている限りは、ドライバ問題(30分以降でビープ)は無いと思います。

あれは、windows用の評価ドライバの仕様です。

Linuxやmac OSXだと、標準でUsb Audio Class 2.0に対応しているので大丈夫です。

Raspberry -(USB)-> Wave IO -(I2S)-> IrBerryDAC というつなぎになります。

Wave IO上に、高精度なクリスタルが搭載されていて、直接RaspberryPiからI2Sで

信号を出すよりジッターが少なくなることが期待できます。

ただし、USB-DDCに出力するために、RaspberryのCPU負荷が増えるので、

一長一短です。 場合によってはハイレゾ音源で音トビが発生するかもしれません。

まあ、あまり深追いしなくても良いと思います。

[1012] ご返信ありがとうございます。

たかじんさん

お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。 ご返信いただけたことに感謝します。 なにより、このご返信のおかげで、安心して改造にとりかかれます。

でも改造するのは、IrBerryDAC 基板ではなく、Raspberry pi のほうです。 IrBerryDAC 基板は貴重品ですから。

心から、御礼申し上げます。

> もし、お金に余裕がありましたら、WAVE IOというUSB-DDCを導入してみるというのはいかがでしょうか。

WAVE IO のことをよく知りません。 ついていけていないので、変なことを書いたらすみません・・・。

IrBerryDAC が WAVE IO に対応しているのは、わかりました。また、WAVE IOが、XMOS の評価基板で困るドライバ問題に対応しているのもわかりました。

(Fully featured Thesycon driver package (without 30 min. periodic beeps) という記載から)

お薦めいただいたのは、「WaveIO を導入することで、USB入力を確保できるよ」ということで、よろしいでしょうか。 Raspberry pi +

IrBerryDAC に、WaveIO を導入することで、さらに音質向上の可能性の話をしているわけないですよね。 違っていたら、ごめんなさい。

[1011] Re:Rコアトランス

たかじんさん

回路図ありがとうございます。

また、パーツの価格まで記載していただいて、とてもチャーミングです(笑)

>試した電源は、何が良くなかったのでしょうか。 LDOではなく7805やLM317のような

あ、いえ、秋月の5V(2A)のスイッチング電源ですよ。

[1010] IrBerryDAC についての質問

n'Guinさん

自己レスの通りです。 P5にも5V端子が存在しますので、そこもカット

する必要があります。

IrBerryDAC基板のP5コネクタと外部I2Sの間に通っている5V電源パターンを切って

しまうのが簡単かもしれません。そこが一番細いからです。

電源を独立させることで音質への効果はあると思います。

仰られているようにEIは、トロイダルより力強い音がしますよね。

Rコアは、EIコアに近いような馬力もありつつ、磁束洩れが少ないというのが特徴と思います。

もし、お金に余裕がありましたら、WAVE IOというUSB-DDCを導入してみる

というのはいかがでしょうか。 これは、I2Sラインを絶縁していて、DACへ余計なGND

電流などを防ぐことができるのと、クリスタル精度までジッターが減るという効果も

期待できます。

音質的に変化があることは確認できています。それが好みにあうかどうかは別なんですが。。。

mr_osamin さん

試した電源は、何が良くなかったのでしょうか。 LDOではなく7805やLM317のような

従来タイプのレギュレータを使ったとか、SiCのSBDを使ったとか。。。

>たかじんさんご自身の投稿にあるように、リップルの谷間を考えるとLDOでないと不可です。

リップルの山・谷の電圧は、テスターで計っていても分からないですので

原因がわからずハマるパターンのひとつかもしれませんね。

回路図にしてしまうと、何も工夫している点がない(見えない)のが難点です(笑

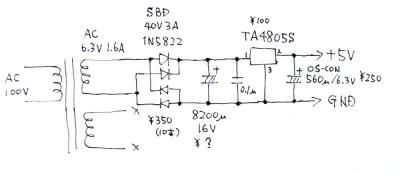

[1009] Re:Rコアトランス

出遅れました。

組んだ回路は、こんな感じです。

特に工夫はありません。

既に何度も書いていますが、

・ショットキーバリアダイオード。

・LDOタイプのレギュレータ。

・大容量コンデンサ。

この3つを守ればできます。 逆にいうと、ひとつでも守れないとNGです。

[1008] Re:mr_osamin さん、ありがとうございます。

n'Guinさん

コメントありがとうございます。

>たかじんさんご自身の投稿にあるように、リップルの谷間を考えるとLDOでないと不可です。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2014/06/r-8807.html

こちらの記事にあるように、Rコアトランスも新しい企画が進んでいるようですよ。

[1007] mr_osamin さん、ありがとうございます。

mr_osamin さん

はじめまして。 レスをありがとうございます。

Rコアトランスを利用することも考えましたが、現在たかじんさんが設計したトランスだと、5Vの安定供給はむずかしいと考えていました。

たかじんさんご自身の投稿にあるように、リップルの谷間を考えるとLDOでないと不可です。 このことは、AC100V側の電圧変動が10%あると、リップルが出てしまうことを意味しています。

mr_osamin さんが経験なさっているように、トランスによる音の差異は大きいです。 今回の Raspberry pi +

IrBerryDAC の場合だと、EI トランスの方が、重低域(<50

Hz)の重み、押し出しはよいのですが、中高域の音数が足りません。一方、先に書いたトロイダルの場合は、重低域の押し出しが不十分です。オルガン(サン

サーンスの交響曲第3番や、シューマンのミサ曲)で差がわかります。 そんなこともあって、電源のさらなる強化を考えている次第です。

新しいRコアトランスがでてきたときに、困らないようにケースを考えたいと思います。 ありがとうございました。

[1006] Re:質問;自己レス

n'Guinさん

はじめまして。

RPiとIrBerryDACの独立電源、とても面白い発想だと思いました。

電源供給のピンアサイン仕様については、たかじんさんにお任せするとして、

私も電源についてはとても注目しています。

既にご存じのとおり、RPi単体のUSB電源供給と比べてIrBerryDAC経由の供給は非常に安定していて、音質に対する影響も少なくないと思います。

良質な電源を投入することによる音質向上は投資価値が高いと思います。

私が今、取り組もうと考えているのは、たかじんさん設計のRコアトランスを使った電源回路です。

トランスはあっという間に売り切れてしまいましたが、再頒布の予定があるようですので是非そちらも視野に入れた検討をおすすめします。

このあたりが自作の醍醐味と思います。

[1005] 質問;自己レス

すみません。

帰宅してから、組み立てていない基板をみれば、いろいろわかると思って見直したら、8 pin のほうも連結があることがわかりました。 変更した画像を示します。

10pin のほうが2つ、8pin のほうが1つとなりましたが、この3pin を分離すれば、両方に電源を供給して大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

[1004] IrBerryDAC についての質問

たかじんさん、こんにちは。

これまで、記事へのコメントに書かせていただきました n'Guin です。

現在、トロイダルトランス→SBD→超低ESRコンデンサによるリトルスージー(25V仕様)→7806→秋月のTPS7A4700キット→超低ESRコ

ンデンサによるリトルスージー→IrBerryDAC でエージング中です。現時点での試聴では、これまで使用してきた

CuBOX(EIトランス電源)+Soulnote sd2.0 と少なくとも同等(たぶん、IrBerryDAC

の方が上)だと思われます。記事のコメントに書いたリファレンスでは明らかに優位ですが、交響曲などの大編成では、まだ若干のビハインドがあるかもしれま

せん。吉田苑風の表現だと、音数が多い感じです。そのかわり、静寂感(部屋が広く感じる)では、IrBerryDAC

が上です。エージングがさらに進むと、IrBerryDAC のほうがよくなるかもしれません。

このままケーシングしてもいいのですが、どうせケースに組むなら、徹底して強化したいと思っています。 そこで質問です。

IrBerryDAC の長所のひとつに、Raspberry pi

への電源供給があげられます。ここを分離して、別トランス、別電源にしてあげれば、さらに音質向上が図れるのではという考えです。 そうすると、

IrBerryDAC上のコンデンサは、全てDAC のために使用できるので、よりよい電源を供給できるのではという考え(妄想?)です。

IrBerryDAC から、Raspberry pi

への電源供給は、10ピンコネクタでつないだところだけでしょうか。添付した絵で、赤で囲んだところになります。 ここだけを分離すれば、予定した通りに

なりますでしょうか? それとも、8ピンコネクタでつないだ方も何らかの関係がありますでしょうか?

ちなみに、Raspberry pi への電源供給は、GPIP端子の 5V のところと、どこかの GND に半田付けしてしまおうと思っています。 そして、OSコンによるリトルスージー経由で、供給したいと思っています。

本来の設計意図と異なる使い方の質問で申し訳ないのですが、設計した方に聞くのが一番確かなことですので、お答えいただければと思います。 どうかよろしくお願いします。

[1003] Re:Rコアトランス

たかじんさん

TRS-12のレポートありがとうございます。

やはり、素性の良いトランスだと良い結果が出るようですね。

TRS-12をHPA-12用途だけでなく、IrBerryDACなどへの転用まで展開していただくと、

もっとニーズが増えると思います。

私も是非、製作したみたいと思います。

先般、ご紹介したとおり現在はエーワイ電子さんの5V(4A)電源を組み合わせています。

これは一種のリファレンスとして購入してみましたが、

やはり、スイッチング電源と比較して良い結果が出ていると思います。

TRS-12と組み合わせた電源回路をリリースしていただくとさらに嬉しいですが、

こればっかりは、要望次第ですね。

[1002] Re:Rコアトランス

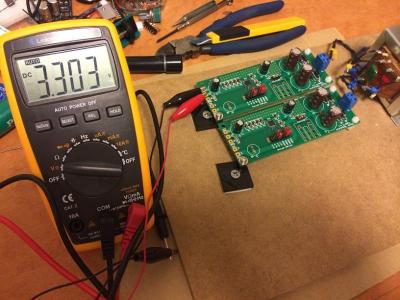

TRS-12からDC5Vを作ってRaspberryPi+IrBerryDACを鳴らしてみました。

ごらんのように超バラックです(笑

しかし、想定以上の音の変化に驚いています。

30万円クラスの市販DACと競えるというのが、やっとわかった気分です。

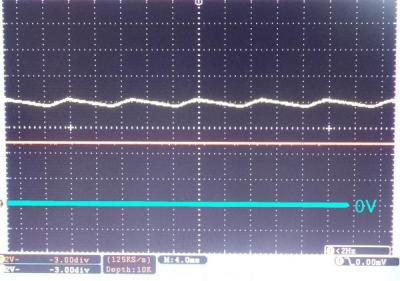

オシロの波形は、黄色が整流後の電圧。 赤がLDO後の電圧。

0Vは水色の線の位置。 2V DIV。 ドロップ電圧が3V程度あるけど

リップルの一番下は3Vを少し切るくらいです。

通常タイプのレギュレータだとギリギリ厳しいかもしれないという電圧です。

ちなみに、温度が熱くならないというのはウソでした。小さなヒートシンクを

付けていますが、40度は超えています。 50度にはなっていない模様。

ケーシングすると50度から60度くらいになることが予想されます。

[1001] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

>もともとはRコアトランス流用の話から始まっていますので、

>最終的に、これから安定した5.0V電圧を得るためには?

確か、そうでしたよね。 整流ダイオードはVfの低いSiショットキーを使い、

レギュレータはドロップ電圧が低い、LDOを使う。 そして、整流直後の

電解コンデンサの容量は大きく。 と以前に書いたとおりです。

コンデンサの容量は、おそらく4700uF1本では足りないと思います。

ここは思い切って、2200~4700uF程度を3本、4本と奢るくらいの気持ちでどうぞ。

整流後の電圧に余分な電圧がない分、無駄な発熱が少なく、全体的に低温な

電源ができると思います。 暑い夏にも耐えられますね。

[1000] Re:Rコアトランス

たかじんさん@追伸です。

>HPA-12以外への流用を考えた場合の参考となる組み合わせがあればうれしく思います。

回路はもともとシンプルなので、それは良いとして。

たとえば、IrBerryDACで使える安定化電源回路(+部品)(Rコアトランス版)

というところをイメージしています。

今、HyCAAプリアンプの話題も出始めていて、

たとえば、ALLたかじん基板で組む組み合わせだと、

IrBerryDAC+HyCAA(+プリ)+HPA-12(ミニワッター)

それと電子ボリューム基板などとの組み合わせもアリかと思います。

ALLたかじん基板で組むシステムってなんだか期待感盛り上がると思いませんか?>みなさん

[999] Re:Rコアトランス

たかじんさん

もともとはRコアトランス流用の話から始まっていますので、

最終的に、これから安定した5.0V電圧を得るためには?

という話になりますね。

>LDOレギュレータは、あまりに数が多く選定しきれないですね。

HPA-12以外への流用を考えた場合の参考となる組み合わせがあればうれしく思います。

回路はもともとシンプルなので、それは良いとして。

[998] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

>正負15Vなら問題ないですね。

ドロップ電圧が必要なのは変わりません。 むしろ、±15Vとなるとリップルが

大きいでしょうから、ドロップ分の電圧をもっと高くしておく必要があります。

ドロップ電圧x出力電流が損失となり、熱になるだけですので、

「ドロップ電圧が高い = 無駄が多い」 と言えます。

出力容量が大きくなるわけでも、安定度が高くなるわけでもなく、発熱量が

増えて、場合によってはヒートシンクが必要になってきます。 発熱は近くに

置く電解コンデンサの寿命にも関わってきますから、きちんとした設計が必要です。

シリコンカーバイトのVfの高さも一緒で、電圧ロス増大=発熱量アップです。

SiC-SBDが効率がよいとされているのは、数百KHz以上の周波数でスイッチングした

時の応答の良さですね。 Si-SBDも周波数的には同じですが、SiCの方が600V以上の

耐圧と175度という耐熱性の高さが良い部分となります。

LDOレギュレータは、あまりに数が多く選定しきれないですね。

LTかTI、ナショセミ、マキシム、NXP、STマイクロ、Onセミあたりでしょうか。

日本だとNJRC、ローム、シャープ、東芝あたりだと思います。

[997] Re:Rコアトランス

たかじんさん

>この2つはLDOではなく、従来タイプのレギュレータですので、ドロップ電圧は

3V以上を見ておく必要があります

正負15Vなら問題ないですね。

こちらの基板はSiCも使えそうです。

>そういう意味では「LDOレギュレータ」と略さない呼び方のほうが混乱が少ないですね。

オススメの「LDOレギュレータ」ってどんなものがありますか?

[996] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

若輩者さん

倍電圧整流は、リップルノイズがとても大きいので、余程の理由がない限り

お薦めできない回路です。 殆んど電流を喰わない(1mAとか5mAとか)回路用と

思っていたほうが身のためです。 100mAを超える場合は、ちゃんと検討しないと

安易には使えません。 リップルが大きいと、ケミコンとか速攻でやられます。

>レギュレーターは、最近秋月でもLM317の他に、LM337も入手できるようで使い勝手が良さそうです。

この2つはLDOではなく、従来タイプのレギュレータですので、ドロップ電圧は

3V以上を見ておく必要があります。

AC6.3Vをショットキーダイオードで整流すると、8.5V程度の電圧が得られますが、

負荷が掛かると、1.5V~2Vくらい落ちます。

ドロップ電圧0.5V~0.9VのLDOだと、5Vを出し続けられますが、ドロップ電圧の大きな従来

レギュレータだと、5Vを切ってしまい動作不良に陥ります。

ちなみに、よく勘違いするものとしてLDO の「L」は Linearの L ではなく

Low Drop Outの略です。

そういう意味では「LDOレギュレータ」と略さない呼び方のほうが混乱が少ないですね。

>TOREXセミコンダクターのレギュレータです。秋月でも買えるようです。

聞いたことがないメーカーですね。

どこかスピンアウト系でしょうか。 面白い情報ありがとうございます。

[995] Re:Rコアトランス

若輩者さん

レギュレーターは、最近秋月でもLM317の他に、LM337も入手できるようで使い勝手が良さそうです。

ES9018Sのように多くの電流を必要とする場合、デジアナ独立電源にしたりと基板やトランスの数が増えて困ります。

多くの基板をまかなえたり、出来るだけコンパクトにおさまる組み合わせを探しています。

IrBerryDACのコンパクトさには、つくづく感心します。

[994] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

プリント基板が沢山並んでいると、壮観ですね!

>TPS7A47で5.0V、3.3V出力を得ています。

>その前に、他の回路がないかなと考えていたところです。

確かに、既に出来上がった回路を使っていると、自作したくなります。

でも、デジタル回路の電源に使うわけですし、結局は安定性重視になると思わなくもないです。

それと、一応ですが、こんなの見付けました。

http://www.torex.co.jp/japanese/products/detail.php?id=364

TOREXセミコンダクターのレギュレータです。秋月でも買えるようです。

[993] Re:Rコアトランス

たかじんさん、若輩者さん

トヨズミ HT-612(6.3V 1A x2)を使って、TPS7A47で5.0V、3.3V出力を得ています。

これをRコアトランスに交換予定ですが、

その前に、他の回路がないかなと考えていたところです。

[992] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

消費電力がそれほど多くなさそうですし、まるはさんが試しておられた、倍電圧整流とかどうですか。あれならば、従来タイプの7805が使える気がします。

・・・倍電圧整流を使ったことがないので、机上の空論では何とかなるとしても、実際の音がどうなるかは分かりません。

回路としては簡単なので、すぐ試せるというのも利点と思います。

[991] Re:Rコアトランス

mr_osaminさん

2次側電圧に余分な電圧が少ないので、Vfの低いダイオード、

LDO(ロードロップタイプのレギュレータ)は必須と思います。

従来タイプの7805やLM317など、ドロップ電圧が3Vくら必要なものは

たぶん厳しいと思います。 あとは、整流後の電解コンデンサの容量

次第でしょうか。 ちょっと多めにする必要があるかもしれません。

[990] Re:ファインメットビーズを試すも

まるはさん

>しかし、このビーズの軽さは何でしょうか。

私も思いました。 中身、入っていないんじゃないか疑惑(笑

磁石にくっつけると、えらい勢いで引っ張られるので、確かに磁性体が

入っています。

この材料、磁束密度も高いのでテープデッキのヘッドにはどうだったの

だろうかと思ってしまいました。センダストヘッドなど憧れでしたね。

[989] Rコアトランス

たかじんさん

TRS-12をDACなど(この場合、IrBerryDACでもいいです。)の電源として使用する場合、

どのような安定化電源回路が検討できるでしょうか?

2次 : AC6.3V 1.6A

AC6.3V 1.6A

無負荷電圧 : AC7.02V

これをうまく活かす方法を考えています。

[988] Re:ファインメットビーズを試すも

>何だか東芝製のウォークマンみたいな感じ?(笑

スズキのカブ?みたいな物ですかね(笑

しかし、このビーズの軽さは何でしょうか。

持ってみて、これで大丈夫なのかなと思うほどですが

それなりの物なので、作用するのでしょう。

>オシロスコープがあれば、パルス系のノイズが減っているのか、単に

>電圧が落ちているのかが判別できると思います。

高い方の液晶オシロが見当たらなくて、実験できていません。

ただ、テスターの電圧も何故か上昇してきています。

電源は別ケースですが、気温が23度を超えてきて

ケース内部は50度ほどになっていますが

ビーズなどに影響が出る温度ではないはずなのですが、

微妙に変化が起こってきているようです。

>スイッチング電源などパルスノイズがわんさかと出てしまうものに対して

>フィルタを入れると、効果を体感できるくらい違いが出るんじゃないかと

フェライトや、Rコアなどのトランスを使って、ノイズ対策を一応(した

つもり)の自作電源に、このビーズを加えた結果なので、まったく

何もしていない物に追加した物と若干違った結果かもしれません。

私の実験はここで終わりです。

この掲示板は様々な方が見られていると思いますので、

信用ある測定器を御持ちの方もいらっしゃる事でしょうから、

有志の方々の実験結果を教えていただければと思っています。

正確なデータも取っていないので断言できませんが、1週間ほどして

何か効果が減ってきた気がしてなりません。

単なる体調のせいだと思いたいのですが。

[987] Re:ファインメットビーズを試すも

ファインメットって超微細結晶軟磁性合金の先駆けなんですね。

http://www.hitachi-metals.co.jp/product/finemet/index.htm

これを読んで、初めて知りました。

私がノイズフィルタに使ったものも、メーカー違いのファインメットだったと。

何だか東芝製のウォークマンみたいな感じ?(笑

このフィルタは、高周波だけではなく10kHz以下という低周波領域までも

効果を発揮するのが特徴かもしれない。

入れ過ぎると音質へ悪影響を及ぼしそうです。

[986] Re:ファインメットビーズを試すも

まるはさん

整流ダイオードに直接かますというのは面白い使い方ですね。

使い方として「正しい」「正しくない」とは別に、効果の出る使い方と

効果の出にくい使い方というのが、フェライトビーズや、ノイズフィルタ系

の部品にはあると思っています。

こういったフィルタ部品は、主に高周波成分を通しにくくなる効果が

あります。 コンデンサと合わせるとLCフィルタを形成して、より効果が出ます。

例えばEMIフィルは、最初からLとCが組み合わさった複合部品で、ノイズを

落とす効果が高い部品です。

そんな前置きはさて置き(笑

まるはさんの実験で面白い点は、DC電圧が降下している所ですね。

オシロスコープがあれば、パルス系のノイズが減っているのか、単に

電圧が落ちているのかが判別できると思います。

一般の整流ダイオードだと、スイッチするときに鋭いパルス状のノイズを

発しますが、ショットキーだと少ないので、違いが出にくいのかもしれません。

スイッチング電源などパルスノイズがわんさかと出てしまうものに対して

フィルタを入れると、効果を体感できるくらい違いが出るんじゃないかと

考えていますが、実際に試してみないとなんとも言えません。

ちなみに、同じように見えるフェライトでも、特性はピンキリで、

以前、私が使ってRS485通信が途絶えるほど波形をなまらせた

「鉄系超微細結晶軟磁性合金」は、厳密にはフェライトでも、アモルファスでも

ないらしいです。

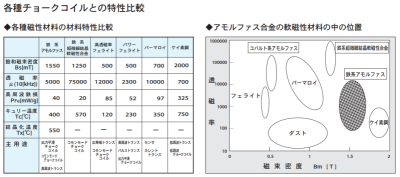

透磁率ではフェライト=200~8000 に対し 超微細結晶・・・=3万~80万 というグラフ

が、その違いを表していると思います。 磁束密度も3倍です。

ファインメットはどのくらいなんでしょうか?

[985] ファインメットビーズを試すも

穴の部分を見ると外側のカバー?と中に段差があります。

4個とも同じなので、こういう仕様なのでしょう。

デジタル系には効果あり、との事なので、あえてアナログ系で

試してみることにしました。

ノイズが一番出る部分は整流用ダイオード、それも

ショットキーは一般のシリコンダイオードより電圧が高くなる

傾向があるので、わざと足の部分に付けてみました。

同じ仕様の電源がもう1台あるので、交互に差し替えて

聞いてみました。

軽く聞いただけですが何か微妙に違う感じがするものの、

何が違うのか判断付きませんでした。

全く効果無しとは思えませんので、ひとつ書き加えます。

整流用ダイオードの出力の電圧は違いが出ました。

トロイダルコア(12Vx2・・・120V端子)+ショットキーダイオードで、

29.5Vだったものが、27.13Vまで低下していました。

1次側で120V端子を使っているのは、100V端子側ですと

整流後の電圧が35Vを超えて3端子レギュレータの入力耐圧を

超えるため、あえてそういう事にしています。

普通のシリコンダイオードであれば問題ありません。

[984] Re:IrBerry+デジタルアンプ

>ですので、アンプの性格が前に出てくるような気がします。

確かにアンプの音の違いが聴き分けやすいですね。

それとSILMICⅡの6.3V版が手元に届いたので、IrBerryのコンデンサ選定最終段階に来ていますが、コンデンサの微妙な性格も良く出て、コンデンサ評価システムにしようかとも思ってるくらいですよ。

[983] Re:IrBerry+デジタルアンプ

たかじんさん

>面白い組み合わせでね。 PCM5102は妙なクセがなくて素直な

>鳴り方ですので、接続するアンプを選ばないような気もします。

おっしゃるとおりですね。

ですので、アンプの性格が前に出てくるような気がします。

>既に豪華なパーツが奢られているので、部品交換などしなくても良さ

>そうなのが、最近の中華アンプなのでしょうか? 驚きです。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、販売元のNFJさんが直接、中国メーカーと

仕様打ち合わせを重ねながら、品質管理とパーツ選定を進めているので随分、クオリティが

向上しているようです。

TA2020アンプ自作キットになると\1,180ですからね。

パーツも全て同梱されてこの価格ですから。

とても手軽なので、私も何セットか購入して自作の練習をしていました。

[982] Re:IrBerry+デジタルアンプ

mr_osaminさん

面白い組み合わせでね。 PCM5102は妙なクセがなくて素直な

鳴り方ですので、接続するアンプを選ばないような気もします。

実際、HyCAAで聴いてもHPA-12で聴いても、A級パワーアンプで聴いても

相性が悪いなぁ って感じにはなりません。

バーブラウンのDACって、1000円以下のチップでも本当によく出来ています。

>FX-AudioのFX202Jという形式です。

これは、圧倒的なコストパフォーマンスですね。 中身の写真を見ても理解不能。

2万円の価格がついていてもおかしくないと思います。

既に豪華なパーツが奢られているので、部品交換などしなくても良さ

そうなのが、最近の中華アンプなのでしょうか? 驚きです。

[981] IrBerry+デジタルアンプ

IrBerryDACをお使いのみなさんは、どんなアンプを組み合わせているのでしょうか?

久しぶりにNFJさんの(中華)デジタルアンプを購入してみました。

FX-AudioのFX202Jという形式です。

先日、初回ロット分が140セット、ヤフオクで発売されましたが、

「40秒」で完売しました!?

私も技を駆使して落札できましたw

IrBerryDACとつないで聴いていますが、これがなかなかよろしい。

IrBerryDACの音調とデジアンの組み合わせ、意外に相性が良くてご満悦です。

それと、全体が非常にコンパクトな組み合わせになるのでイイですね。

こんな小さな戦士たちがフルサイズコンポに負けない音を出すのですから。

大したものです。

デジアンは電源が重要らしいので、グレードアップ計画チュ!

ファインメットとか(笑)

[980] Re:takaG さんの作例

mr_osaminさん

よく気づかれましたね。 これから更新したという記事でも書こうかと

思っていたところです。

工作のレベルが高い人が多く、私なんか足元にも及びません。

[979] takaG さんの作例

これは力作ですね。

凄いです。

あぁ、ここまで到達したいと思い挫折した自分が情けない(笑)

久しぶりに良いモノを拝見しました。

[978] Re:hyper2 さんの作例

mr_osaminさん

先を越されてしまいましたね!

私は、ラズベリType-Aを入手しました。

1つはType-Bを所有している必要がありますが、2枚目以降は安価な「A」

でvolumioは問題なく使えるようです。

搭載メモリが256MBで、RAMDISKが256MBの設定のままだと起動できないかと

も思っていたのですが、起動できますね。 なぜだろう?

[977] hyper2 さんの作例

いつか出てくると思っていましたが、遂に出ましたね!

HyCAA+RPi+IrBerryDAC

とてもキレイにケースに納まっていてすばらしいです。

そのうちHPA+VOL+SEL+RPi+IrBerryDACという組み合わせも出てきそうですね。

あ、自分で作ればいいのか(笑)

[976] Re:USBノイズフィルター擬き

まーさん

どこかのメーカーでUSBフィルタがキレイなケースに入って1万円

とかするけど、中身は変わらないでしょうね。 いや、もっと汎用の

フェライトビーズを入れているだけかも。。。

USBは、LANと違って絶縁もしていないし、電源を供給するので

こういったフィルタで一定の効果があると思います。

LANは、気付いていない人も多いかもしれませんが、規格上、必ず

絶縁トランスが入るので、GNDループによる誘導ハムもなければ

電源・GNDを伝ってくる(直接的な)ノイズもありません。

また、高周波ノイズも絶縁トランスである程度カットされます。

RaspberryPiでLANケーブルを接続したときと、していない時の音の差は

LANコントローラが動作しているかどうかの違いなのではと推測しています。

LANのICはCPUと同じくらい発熱してますから、結構な電力を喰っている

んだと思います。