新しい投稿 BBS24.html ← 現在のページ → BBS26.html 古い投稿

[1074] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

ST-81も良いですが、ST-48の方が、コアサイズが大きくヘッドホンをドライブ

するときには合っているかもしれません。 このST-48はAKI-USB-DACを

ヘッドホンドライブにするときに使いました。

少し荒々しいけど、豪快ではっきりした音が聞けたので期待できるかも。

>特に、今回必要なトランスがどういったものなのかが、分かっていない。

>どうして、この値のトランスが丁度良いと判断出来るのかが分かりません・・・。

勘? 一言で言うとテキトウですね(笑

TRの負荷としては1kくらい欲しい。 そして、スピーカーやヘッドホン側は

8Ωから30Ωくらいじゃないかって所です。単純にインピーダンス変換と思って

良いと思います。

>むしろ、混乱してしまいました。

ですよね。 DC電位を中心に、交流信号は上下に振れます。

ということで、Q3,Q4の耐圧(Vce)には気をつけないといけません。

VCC電圧を少し超える瞬間があるってことです。

トランスを使用する上で気をつけなければならない点として、

DCバランスが崩れると、磁気飽和して信号が大きく歪むかもしれないって所です。

Q1,Q2のコレクタ電流はなるべく等しくなるようにしておくべきです。

センタータップから両サイドに等しく電流が流れていると、磁力は打ち消しあって

ニュートラルな状態になります。

[1073] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん、まるはさん

>Q2のベース電流が流れないので

全くその通りです。ボケてました。

>トランスはSTトランスでちょうど良いものがあるかも知れません。

>1次側が1k~5kΩ、2次側が8Ω、16Ωってのはありませんでしたっけ。

このサイトでしょうか。

http://www.hashimoto-trans.co.jp/frame/stcat.pdf

正直なところ、トランスのことは良く分かっていません。

特に、今回必要なトランスがどういったものなのかが、分かっていない。

例えば、10Vの振幅を1Vにするには、どのような巻き数比が必要か、というのは分かります。

今回の場合、Q3, Q4のコレクタ電圧から信号を取り出すことになると思いますが、

>1次側が1k~5kΩ、2次側が8Ω、16Ωってのはありませんでしたっけ。

どうして、この値のトランスが丁度良いと判断出来るのかが分かりません・・・。

ちなみに、先のpdfで見てみると、ST-81があるようです。

>センタータップから電源を供給するのであれば、動作は何となく理解できます。

そ、そうですか・・・?

むしろ、混乱してしまいました。

ST-81だと、巻き数比が10:1のようです。

負荷(ヘッドフォンとか)に1Vp-p出力しているとすると、トランス一次側の両端電位差、Q3, Q4のコレクタ電位差が10Vp-pになるわけですよね。

この時、信号が入力されると一体、各部の電圧はどうなるのでしょうか・・・?

入力信号が無い時に、DC的な電位は、トランス一次側の直流抵抗で凡そ求められると思うのです。

この時、Q3もQ4も、当然、電源電圧より低いはずです。仮に1V低いとします。

そこで、先のコレクタ電位差10Vp-pが生じるとすると・・・?

最大で、Q3のコレクタ電位が電源電圧より+4V、Q4のコレクタ電位が電源電圧より-6Vになるのですか?

そもそも、Q3のコレクタ電位が電源電圧より高くなった時点で、直流的には負荷が無いことになってしまいませんか。

という感じで、良く分かりません・・・(汗と涙

もう少し勉強しないと、回路定数どころではありません。

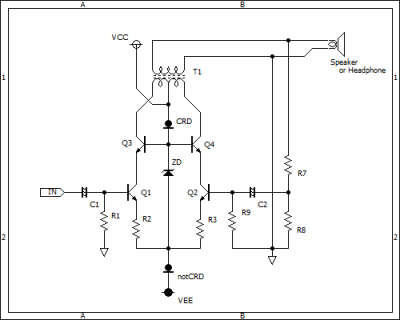

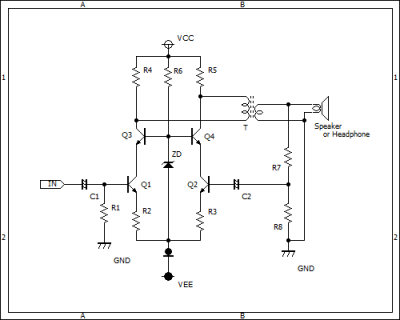

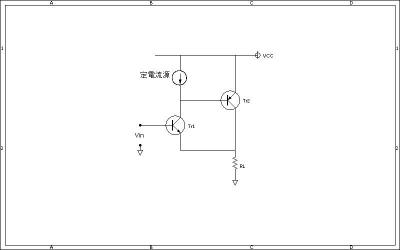

それと、一応、センタータップ付きで回路図を書いてみました。

[1072] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

>センタータップつきのトランスを負荷にして、センタータップを

>電源に繋ぐ形です。

センタータップから電源を供給するのであれば、動作は何となく

理解できます。

[1071] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

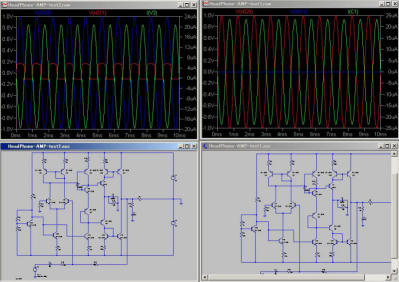

なかなかイイ回路だと思います。 henさんもおっしゃっているように

全段差動と同じような考えで良いと思います。 負荷抵抗の代わりに

センタータップつきのトランスを負荷にして、センタータップを

電源に繋ぐ形です。

Q2のベース電流が流れないので、Q1側のR1に相当する抵抗だけはつけてあげないと

いけないと思います。

トランスはSTトランスでちょうど良いものがあるかも知れません。

1次側が1k~5kΩ、2次側が8Ω、16Ωってのはありませんでしたっけ。

>となると、実際に作ろうと思ったら、真空管アンプの製作入門かなにか探したら良さそうですね。

このくらいの回路であればブレッドボードで実験するというのが良いんじゃ

ないでしょうか。

まるはさんのようにシミュレータも良いですが、音を聴けないのが寂しいです。

この回路、TRの種類、フィードバックの定数次第で、結構面白い音が聴ける

かもしれませんよ。

また、余裕があればオシロが欲しいところですね。

この回路ではFBの極性を間違えなければ発振する要素が殆んどないので、直接

ヘッドホンでも大丈夫だと思いますが、色んな回路を試していくときには、

オシロで波形を確認したほうが安心です。

大切なヘッドホンを燃やすとイタイですよ。

[1070] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

henさん

>真空管のプッシュプル出力回路をトランジスタに置き換えたものに近いです。

真空管ですか。

真空管というのは、J-FETのようなものという認識しかないです。

しかし、Dual-FETを手に入れた時に、何故だか思い付いた回路が、実は真空管の回路(のようなもの)だったというのは、興味深いです。

となると、実際に作ろうと思ったら、真空管アンプの製作入門かなにか探したら良さそうですね。

[1069] (無題)

真空管のプッシュプル出力回路をトランジスタに置き換えたものに近いです。

そのテール電流源が定電流源ならぺるけ氏の提唱する差動プッシュプルですな。

しかも1段増幅だからいちおう全段差動PP。

真空管のpp回路はトランス1次側にセンタータップを設けそこからB電源を供給します。

そうするとコレクタ電圧はB電源電圧より高くなることができるんですね。

[1068] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

まるはさん

そこはその、むしろ、逆位相だから大丈夫なのではないですか?

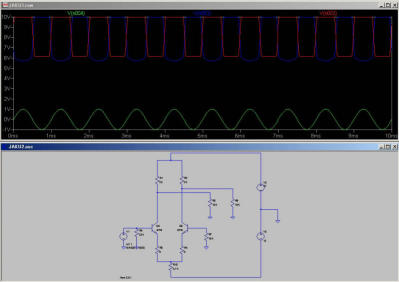

シミュレーションで言うと、赤の線と青の線の差が、トランスに掛かるわけですから。

むしろ、トランスを使うことで、動作点を0Vに持ってこなくて良いという利点を感じたのです。

[1067] 差動回路からの出力信号の取り出しについて

あれ?って思いました。回路図を見て。

差動のところにトランスを入れても、出力は、それぞれ

反転されているので、打ち消しあって音は出ないのでは

ないでしょうか。

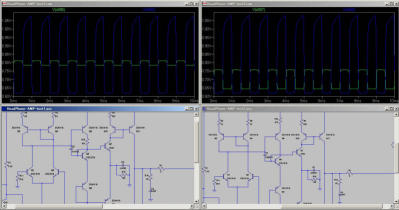

Spiceで簡略してみてみました。

やはり、出力に見立てた抵抗の所は逆位相でした。

[1066] 追記

すみません、回路図が無いと分かり難かったです。

お昼とかに悶々と考えていましたが、やっぱりスピーカーがないと上手く動かない気がします。

[1065] 差動回路からの出力信号の取り出しについて

初歩的な質問で恐縮なのですが・・・。

高電圧(数十V)で動作している差動対のコレクタ側から、トランスで出力を取り出したら、ヘッドフォンアンプ(とか)になりませんか。

高電圧対策は、ベースコモンを組み合わせれば回避出来ますし、割と大きめの電流(定電流)で動かせば、案外上手く行くような気がします。

ただ、この場合、負帰還を何処から帰せば良いのでしょうか・・・。

トランスの二次側の片側をグランドに落としてしまって、もう片側から帰す、というだけで良いのでしょうか。トランスを使った場合の負帰還を作ったことがないので、自信がありません。

それと、この場合、スピーカー・ヘッドフォン等の負荷がない時の動作が不安定な気がします。

[1064] R.pi + IrBerryDAC 電源分離 その後2

n'Guinさん

着々と進化してきてますね。

DACは電源に影響されやすいという事はわかってはいましたが、

ここまでとは思っていませんでした。

RuneAudioというRaspberryPi用のディストリビューションもバージョンが

アップしてvolumioと同様にI2S出力を出せるようになっています。

実際に試すと、音の傾向が違うようですので、そちらも

試してみると面白いかもしれません。

ただ、動作は、いまひとつ安定していない感があります。

まあ、volumioも1.4になってから、あれこれメニューをいじっていると

応答がなくなってしまうので、どちらが安定しているかというのは

明確にはわかりません。 個人的にはvolumio 1.2が一番安心して動作

させられるようにも思います。

[1063] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

まるはさん

>>2段目のTRのエミッタに抵抗が無いと、電源-Vbe(約0.6V)で初段の左側TRの

もう少しハッキリ書くと、この0.6Vに制限されて初段の能動負荷(カレントミラー)が

正しく動作できていません。

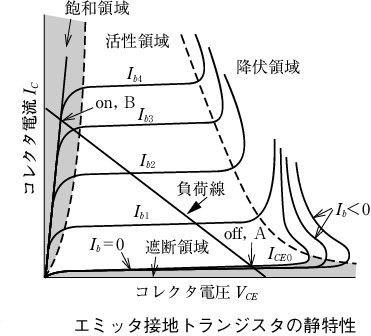

VCE、IC特性図の水平に近い平らな部分が定電流として動作している部分です。

活性領域という部分です。

Vceが変化してもコレクタ電流が殆んど変わらない=定電流動作している

って事がわかりますね。

問題は、Vceが1Vより下回ると飽和領域へと突入して、コレクタ電流をコントロール

できない領域になってきます。

正しく動作している能動負荷のエミッタ接地回路は、それ1段だけで50dBに及ぶ

ゲインを発生できます。 この4章の回路は、能動負荷が2段目にもあるため、

本来はトータルで100dBくらいのオープンループゲインが得られる回路構成な

はずです。

[1062] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

>2段目のTRのエミッタに抵抗が無いと、電源-Vbe(約0.6V)で初段の左側TRの

私は基本的な事が分かっていませんので、比較対象させると何が違いがある

だろうという事で、いろいろ眺めています。

最初は、3段目のトランジスタ、Q7ベースで大きな違いが出てきました。

確かにコレクタ側に抵抗があると出力は小さくなるはずです。

初段を再度確認してみますと、Q2のコレクタの所でも違いが出てきていました。

なるほどねぇ。(これ以上、何がどうなっているのかさっぱりです

ちなみに0dbHyCAAですが。

>プレート電流が少ないものでも音が聞けるというメリットは大きく、

>AT7やAX7でも動作しそうです。

オリジナルの回路で鳴らない球は御指摘どおり12AT7、12AX7でした。

逆に好き勝手に改造すると鳴りだした、という事です。

でも、最初はオリジナルの回路でも鳴っていたのですが、しばらく寝かしておくと

ブツブツとつぶやくのと、やたら明るくヒータが光る球になってしまいました。

もっとも、足の周りのガラス付近は黒ずんでいるので、終焉間際の

球にちがいありません。でも、NEC製は中の構造物が真っ直ぐなので

見ているだけでも気持ち良いです。

[1061] R.pi + IrBerryDAC 電源分離 その後2

みなさま、こんばんは。

たかじんさんの、InterFace の記事を読みました。 いかに巧妙な設計であるかと感嘆しました。

さて、本題です。 OSコンが届いたので、OSコンバージョンのリトルスージーを作っていれかえてみました。

トライダルトランス(1個:2回路なのでここで分離)

→全波整流(SBD)→ KZ(1000μ×5) → TPS7A47(秋月電子) → DAC

→全波整流(SBD)→ KZH(3300μ×3) → 7805 → リトルスージー(OSコンバージョン) → R.pi

たかじんさんからのレスにあるように、静寂感が増したのがよくわかります。

さて、オリジナルのリトルスージーが残ったので、いたずらしてみました。

トライダルトランス(1個:2回路なのでここで分離)

→全波整流(SBD)→ KZ(1000μ×5) → TPS7A47(秋月電子) → リトルスージー(オリジナル) → DAC

→全波整流(SBD)→ KZH(3300μ×3) → 7805 → リトルスージー(OSコンバージョン) → R.pi

う~ん。 一段といい感じがします。(プラシーボ?) ここまでくると、サブシステムでは、作例(作例集3の拙作)と区別がつきません。 ちなみにサブシ

ステムは、Tangent EXEOAMP → Tangent Evo4 / Celestion 3 with

PM-SubN (Fostex)です。

問題は、予定の場所ぎりぎりのケースに組み込めるかです。 1週間楽しく(?)悩もうと思います。

[1060] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

まるはさん

>とりあえず動作するような回路構成にしたまでですから

>これが良いか悪いかは、人それぞれですね。

まるはさんのオリジナリティが出ていて、良いんだと思います。

プレート電流が少ないものでも音が聞けるというメリットは大きく、

AT7やAX7でも動作しそうです。

シミュレーション確認、さすがです。早いですね。

2段目のTRのエミッタに抵抗が無いと、電源-Vbe(約0.6V)で初段の左側TRの

コレクタ電位が決定されるように見えるので、初段のカレントミラーは

まともに動作しているのか疑問に思うのです。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/01/post-c47e.html

いわゆるワイドラー型の差動回路。

[1059] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん

>このまま作製したら、大変ですねえ・・ 「LTspiceによるシミュレーションで対策の方向を探る」とありますが、ちゃんと確かめたのでしょうか・・・

完成品があるので著者さんは正しい回路を提示しているのかもしれません。

図面は、トレース屋さんに出すようですが、ちょこちょこ間違えるようです。

トレース屋が期限いっぱいいっぱいで作業されているので、

完全な状態で出すというのは案外難しいのかもしれませんね。。。

>其の一「まず揃えるべし」、其の二「釣り合わせるべし」・・・

最近だとディスクリート回路で量産するなんてことしないので、そういう考え

で良いのかもしれませんね。。。

私が習ったときは、バラつきを考慮した回路設計をするって事でした。

つまりTRの特性がばらついていたとしても、問題なく量産機が市場で

動作することが求められました。

どのパラメータがバラつくのか、どうやったらその影響が出にくい回路に

できるのか。 製造ライン停止とか、最悪、リコールみたいなことになると

損害が大きいので、そこは結構大事な部分でした。

[1058] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

ひとつ書き忘れました。

直感って大事だと思います。

ましてや、理解されている方の感は重要です。

そう、たかじんさんの事ですが。

いくらシミュレータで動作に疑問がでても、実際の音と

違う事は多々ありますし。

[1057] Re:0dbHyCAAの疑問

>まるはさんの回路は、カソフォロの出力を一旦DCカットしてオペアンプに入力

せっかく入手した球が動作しないのも、悲しいものがあります。

ましてや、中古球ともなると生きているのかさえ分からない物が

多々ありますので、とりあえず動作するような回路構成にしたまでですから

これが良いか悪いかは、人それぞれですね。

そして、まともに動作する球と大差ない音が出るのであれば、それも

よろしいのではないかと思っています。

そもそも私の耳なんぞあてになりませんので、そこそこ鳴ってくれると

よいわけですし。

>HyCAA、YAHAのようにプレート電圧が極端に低い場合は、本当に球が傷んできて

>エミッション不足なのか、低電圧動作しにくい球なのかは判別しにくいですね。

エミ減を判断するのはプレート電流も判断のひとつになるようですが、

0dbHyCAAでカソード電圧が0.5Vでは、動作云々以前のはずなのですが、

とりあえず動いているといった状況ですし、経験上、エミ減した球は

歪みが酷くなりだして(カソード電圧が低い方から終わりが始まるようです)

聞くに耐えない事になると思いますが、球が終わるまで見届けようと思っています。

[1056] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

トラ技を買ってきました。あまりの薄さに驚きでしたが。

>>私が気になった回路は、4章のポータブルヘッドホンアンプの方ですね。

>これ、正常に動作するのでしょうか・・・

>2段目のTR5のコレクタに入っているR15は、エミッタ側に入れるのが正解

>なような気がしてなりません。

正直なところ、さっぱり分かりません。電源電圧が±1.5Vでも愕きなのに。

トラ技は次号の正誤表を確認しておかないと大変な事になるのは、お約束的な

所があるのですが、今はシミュレータがあるので、おおよその事は分かるようです。

それなら試してみればいいのですが。

そして、LTspiceを久々に使ってみて、使い方をすっかり忘れていましたので

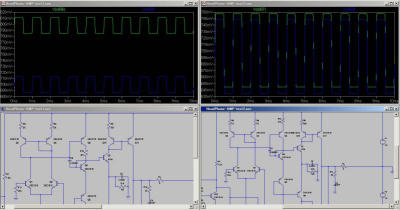

何か大きな間違いをしているかもしれみませんが、シミュレーションさせてみました。

懸念されていたR15(470Ω)をコレクタ側とエミッタ側にしてみました。

なるほど、図右側のコレクタ側ですと出力波形(赤)は振り切っていますが、

図左側のエミッタ側になると0.2V足らずの出力波形となっていました。

これで合っているのかどうか、腑に落ちないのですが、こういう事になるのでしょう

かねぇ。

[1055] Re: Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

たかじんさん

>私が気になった回路は、4章のポータブルヘッドホンアンプの方ですね。

これ、正常に動作するのでしょうか・・・

2段目のTR5のコレクタに入っているR15は、エミッタ側に入れるのが正解

なような気がしてなりません。

仰る通りと思います。90pに同じ回路図が載ってますが、ここでは、なんとエミッタにもコレクタにも抵抗が入っていません! このまま作製したら、大変で

すねえ・・ 「LTspiceによるシミュレーションで対策の方向を探る」とありますが、ちゃんと確かめたのでしょうか・・・

[1054] Re: OFF会申し込みました

Yosyosさん

ありがとうございます。 私もどういった会なのか、

何をするのか聞いていません(汗

いつもブログで情報公開していますから、目新しいもの

は紹介できないとは思いますが、開発秘話くらいは話せたら

面白いかなとも思っています。

[1053] Re:興味深い記事

mr_osaminさん

年々、CDなどパッケージが縮小して、ネット配信になってきているのかと

思ったらiTunesも落ちているとは・・・

近年のPOPS系のCDを買っても、常に0dBに張りついているような音圧競争を

やっているので、聴くに堪えない。

-> CDを買っても良い音で聞けない。

-> 買わなくる。

って思います。 音に拘るひとはごくごく一部の人とは思いますが。。。

[1052] OFF会申し込みました

業務都合で行けなくなるかもしれませんが、申し込みました。楽しみです。

[1051] 興味深い記事

「新聞が終わる前に音楽業界が先に終わりそうな件」

http://blogos.com/article/90928/

ですが、iTunesですらここ数年で音楽データの売上が減少しているとは思いませんでした。

デジタルオーディオやいかに?

こうなったら、LP復刻版を増やしていただいて、一部のマニアで楽しむしか道は無いのかもしれませんねぇ。

[1050] Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん

若輩者さん

定電流回路の多くはカレントミラー式が多いです。

理由は、何系統も定電流を用意するときに、基準となる定電流源を1つ作る

だけで、あとは簡単に分岐というか、増殖できるからです。

上下で同一の電流値にするのも簡単に実現できますしね。

水魚堂回路図エディタは私も使わせてもらっています。

機能が少ない分、簡単に使えるようになるというのは最大の利点だと思っています。

部品マクロを作るのが、あまり自由にいかない事もありますが、

ネットリストも出力できるので、そのまま基板CAD側でもネットデータを

読み込ませることができて、とても便利です。

>・・・と謳っているのに、抵抗1本とは・・・ なんなんでしょうか・・・

回路設計者が営業をする訳ではないので、時折、こういう事が起きますね。

sonyのネットワークオーディオ機器でも「独自のアナログFIR回路を搭載」とか

言っておいて内部にはPCM1792だか1794が入っているだけというのをどこかで見ました。

>そういう意味では、D607は、石の数が増えた分(倍増以上ではないでしょうか?)、

>他でコストカットしているのでしょうね。

ターゲットコストがある以上、仕方がないことだと思います。機構系にお金をかけて

電子回路(電子部品)にお金をかけない。 その逆、どちらが良い音がするか、

どちらがユーザーが満足するか、とても難しいと思います。

>電流ブースタが鬼のようになっているイメージでしょうか。

ですね。 電流ブースター側もダーリントンにしています。

私が気になった回路は、4章のポータブルヘッドホンアンプの方ですね。

これ、正常に動作するのでしょうか・・・

2段目のTR5のコレクタに入っているR15は、エミッタ側に入れるのが正解

なような気がしてなりません。

[1049] Re4: スーパー・エミッタ・フォロワ

若輩者さん

レスありがとうございます。

水魚堂回路図エディタはすごーく便利なのですが、丸とか四角とか簡単なお絵かき機能があるともっと便利ですね。今回は、定電流源に苦労しました。^^;

カレントミラーの定電流源は、なんと言っても電流値をきっちり設定できる点と、うまく使えばトランジスタ数を減らせる点がメリットでしょうか。確か、たかじんさんが「定電流回路 いろいろ」という詳しい解説を書いてくださってましたよね。

音を聴いてみないと分からない、凝った回路が必ずしもいい音を出さないというのは、オーディオの最も面白いところですよね。HyCAAがいい例でしょう

か。^^ 「いい音」の基準も個人でまちまちですので、基本的にはその人が「好きな音」が出ればいいのでは?と思ってます。たかじんさんのHPでは、ここ

をこういじったら、こういう音になったという過程がすごく楽しいです(チェンジニアって楽しい)。個人的には、「つまらない音」で音楽を聴きたくないで

す。アーティストが魂から出している音なので、その繊細さや躍動感をできる限り感じたい。

サンスイのAU-607は、「再生周波数帯域の広いワイドレンジDCアンプ構成。 新開発デュアルFET、独特のカレントミラー回路などを採用したDCパワーアンプ部」と謳っているのに、抵抗1本とは・・・ なんなんでしょうか・・・

[1048] Re3: スーパー・エミッタ・フォロワ

たかじんさん

僕が変な話題を出してしまったために、お忙しい中、わざわざ本屋に走らせてしまったようで、大変恐縮してます。^^;

昔のLINNのアンプに既に採用されていたとは! さすがは、たかじんさん。すごい情報量ですね。僕も回路を見て、これが新回路?と思ってこの掲示板に挙

げたのですが、その甲斐がありました。基本的には、インバーテッドダーリントンの特徴なのですね。詳しい解説もありがとうございます。

ドライバ段に定電流源を使うのは、以前たかじんさんに紹介させていただいた、遠坂さんの「10石フルディスクリート・ヘッドフォンアンプ」で既に見てお

り、実際に作製して、その透明な音に感激したわけです。この場合は、ダイヤモンド・バッファのドライバ段に接続されてましたが、ちょうど今回の「スー

パー・エミッタ・フォロワ」は、PNPとNPNが逆になった配置ですね。

そうは言っても、今回、加藤さんが紹介されているフルディスクリート・ヘッドフォンアンプの回路は、素人の僕の目には大変斬新に見えます。初段の入力がエミッタとは・・・ ディスクリート回路には、まだまだ、いろいろな可能性があることを思い知らされました。

ちまたでは足のあるトランジスタが次々とディスコンになる中、「トランジスタ技術」という雑誌が今後どうなるか、心配してます・・・ しかし、7月号が

Raspberry

Pi特集、6月号が3Dプリンタ特集と、最新の興味深い話題を取り上げて、なんとか読者層を広げようと努力しているようですね。でも、やっぱり、本道のア

ナログ回路の記事が面白い。頑張れ、トラ技!

しかし、たかじんさんの紹介されている「まず忘れよう」も感心しましたが、冒頭の「トランジスタ道心得」、其の一「まず揃えるべし」、其の二「釣り合わせるべし」、其の三「相殺すべし」、其の四「伸縮すべし」は、なるほどと膝を打ってしまいました。^^

[1047] Re: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん、たかじんさん

>水魚堂回路図エディタを導入し

便利ですよね、これ。

回路図、拝見しました。

私が、kontikiさんの書き込みから想像していた回路と同じで、安心しました。

私、定電流回路を盛り込んで回路を設計すると、どうしても定電流回路で悩みます。

適当で良いのか、かなり確りしていないといけないのか、とか。

必ずしも、定電流性の高いものの音を気に入るわけでもないですし、実は抵抗1本で済ませた方が気に入ったりもします。

ただ、特性を重視しながら設計していくというのは、私も好きです。

>非常に大雑把に言ってしまうと、ダイヤモンドバッファの出力段側をインバーテッド・ダーリントンのダーリントン接続版にした構成のアンプです。

電流ブースタが鬼のようになっているイメージでしょうか。

定電流回路を入れている上に、さらにダーリントンで変動を減らしている、ということでしょうか。

定電流回路は、カレントミラーで組んでいるとのことですが、数多くの定電流回路の中からカレントミラーを選んだのは何故なんでしょう、気になります。

関係ない話で、少し恐縮なのですが、回路技術的な話が出たので少し。

パワトラが昇天していて音が出ないAU-607のジャンク品を手に入れたので、少しいじっているのですが、初段のFET差動対、定電流回路が見当たらないです。事実上、抵抗器だけ。

石の数がD607に比べて、かなり少ないですが、基本に忠実な感じはしました。音はまだ片チャンネルしか直せていないので、まともには聴けていません。

音に関係があるかと言われれば、あまり関係ないのでしょうが、ツマミ類がAU-607の方が、D607より豪華ですね。内部のシールドもかなり厳重。

そういう意味では、D607は、石の数が増えた分(倍増以上ではないでしょうか?)、他でコストカットしているのでしょうね。

[1046] Re: Re: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん

若輩者さん

買ってきました。トラ技8月号。

なかなか面白いと思います。 実験的要素もあって、楽しく電子工作をやっている

感じが何とも言えません。

基本原理の説明としてはインバーテットダーリントンでよいと思います。

最終形態は、その逆さになったTRもダーリントン接続しているという豪快さには

驚きました。

非常に大雑把に言ってしまうと、ダイヤモンドバッファの出力段側をインバーテッド

・ダーリントンのダーリントン接続版にした構成のアンプです。

初段とインバーテッドの電流を定電硫化しているのも特徴のひとつですね。

ちなみに、筆者さんがスーパー**と名付けているインバーテッドダーリントンの

電流の定電流化は、昔のLINNのアンプ(LKシリーズ)に採用されていました。

バッファ部のリニアリティを良くしたいという思想は全く一緒と思ってよいでしょう。

インバーテッドダーリントン接続の特徴としては、

1、低い電圧源で最大の振幅が得られる。

2、局部帰還でリニアリティが高い。

3、出力インピーダンスの低さは局部帰還のおかげ。

http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2014/08/p051.pdf

ここの図1の解説の「まず忘れよう」 いいですね。(笑

よくぞ言ってくれた!

私も小学生のころ、この図のとおりに電池をつないで、何も起こらないことに疑問を感じました。

[1045] Re: Re: スーパー・エミッタ・フォロワ

たかじんさん、若輩者さん

早速レスいただき、ありがとうございます。

やはり、回路図がないと、不親切ですね。すみません。水魚堂回路図エディタを導入し、なんとか回路図を描きました。

実際の回路における定電流源は、カレントミラーを使われてます。以下は、著者の文章から。

Tr1のコレクタ電位Vc1=Tr2のベース電位を調節して、負荷RLが必要とする電流をTr2のコレクタから流します。たとえば、出力電流が大きくなる

と、Tr1のVBE1がわずかに大きくなりコレクタ電位Vc1が下がり、Tr2はよりコレクタ電流Ic2を流し、帳尻を合わせます。この働きにより、

VBE1は常に一定値に維持されます。「無帰還構成」と書いてありますが、実は局所的に強力で高速な帰還が生じています。

メリットは、①低ひずみ化、②低インピーダンス化、③温度安定化とのこと。

[1044] Re: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん

若輩者さん

トラ技、みてきます。。。 本屋が近くにないってのがイタイっす。

珍しくトランジスタを特集しているんですね。

>これまでにないリニアリティを得ていることだそうです。

無帰還で歪み0.003%ってタイトルの記事でしょうか。 興味をそそられますね。

情報ありがとうございます。

[1043] Re: スーパー・エミッタ・フォロワ

kontikiさん

>最近、回路技術に関する話題が少ないような

ディスクリート的な回路技術の話題、ということですよね。指摘されれば確かに、そのような気も致します。

>1015/C1815・フルディスクリート・ヘッドホンアンプを開発されていた頃に、出力段にインバーティッド・ダーリントンも検討されて

そうでしたよね。私、自作のヘッドフォンアンプがダイヤモンドバッファ+インバーテッドダーリントンなので、気になっています。

>「スーパー・エミッタ・フォロア」という新回路?

トラ技を拝見していないので、詳細が分からないのですが、インバーテッド・ダーリントンのドライバ段のコレクタ抵抗を、定電流源にするということでしょうか。

一つ気になるのは、トラ技のサイトで1ページ目だけ読んでみると、無帰還で構成しているようなのですが、それで、出力段をインバーテッド・ダーリントン風に構成しているのですか?

読めば済む話? 確かに・・・。

[1042] スーパー・エミッタ・フォロア

たかじんさん

いつも貴HPを楽しく拝見させていただいておりますが、最近、回路技術に関する話題が少ないようなので、話題を一つ(たかじんさんのHPは、回路技術に関する話題が出ている時が一番楽しいので ^^)。

以前、A1015/C1815・フルディスクリート・ヘッドホンアンプを開発されていた頃に、出力段にインバーティッド・ダーリントンも検討されていまし

たね。今月号のトラ技は既に拝見されたかとは存じますが、加藤

大さんが、「スーパー・エミッタ・フォロア」という新回路?を紹介されています。一見、インバーティッド・ダーリントンとそっくりですが、違いは、1段目

のTrに対して定電流源よる精密なVBEの安定化を図ることによって、これまでにないリニアリティを得ていることだそうです。

本回路について、たかじんさんのご意見など伺えたら、うれしいです(ついでに、これに触発されて、新ディスクリートアンプの開発をHPで取り上げていただいたら、もっとうれしいです ^^;)。お時間のある時で宜しいので、レスいただけたら幸いです。

[1041] Re:R.pi + IrBerryDAC 電源分離 その後

n'Guinさん

ご報告、ありがとうございます。

方向性をしっかりともって比較検討している様子が伺えますね。

音の表現をしっかりと聞分ける。 注目するポイントをはっきりさせて聞くという

のはなんだかプロっぽいですね。

訓練しても、だれにでもできることではないと思います。

OSコンって不思議ですね。 エージングしていくとどんどん音が変わっていって

少し派手目ながら、嫌味なほどではなく、スピード感と静寂感が同居するような

気がしています。

私は、躍動感があって聴いていて楽しいというのが何よりも気に入りました。

[1040] Re:0dbHyCAAの疑問

まるはさん

まるはさんの回路は、カソフォロの出力を一旦DCカットしてオペアンプに入力

していますね。 おそらくオペアンプ的にはその方がストレスのない状態で

動作できると思います。

私が直結したのは、1段でもコンデンサの音を付加したくないというのと

回路を可能な限り単純化したかったからです。 この辺は人それぞれのポリシー

なので、どうするのが正解というのは無いと思います。

>ところで、カソード電圧を計ると、0.5Vでした。

ほぼゼロバイアスで駆動したときのプレート電流が大きいか小さいかでこの

電圧の違いがでます。

47kで0.5Vとなると電流は、0.5/47k=0.01mAしか流れていないです。

5Vの場合は、5/47k=0.1mAです。 それでも小さいですね。

規定電圧をかけてもプレート電流が流れなくなってきた球をエミッション不足

なんて言い方をするようです。

HyCAA、YAHAのようにプレート電圧が極端に低い場合は、本当に球が傷んできて

エミッション不足なのか、低電圧動作しにくい球なのかは判別しにくいですね。

[1039] R.pi + IrBerryDAC 電源分離 その後

こんにちは。 R.pi + IrBerryDAC 電源分離について、その後の経過をお知らせします。

電解コンデンサのエージングがすすみ、だいぶよい感じになってきたので、リスニング試験を行いました。

現在は、次のようにして聞いています。

トライダルトランス(1個:2回路なのでここで分離)

→全波整流(SBD)→ KZ(1000μ×5) → TPS7A47(秋月電子) → DAC

→全波整流(SBD)→ KZH(3300μ×3) → 7805 → リトルスージー → R.pi

1)上記構成

2)製作例集(3)の拙作

3)cd1.0 + sd2.0(soulnote)

私のリファレンスソース、伊東恵 シューマニアーナ8 の CD から、第1トラックのピアノソナタNo3 第一楽章で聞き比べると、興味深いことがわかります。

ピアノの低音部のアタックが、2)だと、どしんと響き、かつタイトに音数多く(和音がきちんと分離して)聞こえます。 1)や3)では、あいまいになりま

す。 特に、3)では響きがよい感じなので、ちょっと聴き、はなやかです。1)では、はなやかにはなりませんが、和音の分離は3)よりよい感じです。

キータッチの違いは、2)> 1)>> 3)で、上記構成がだいぶよい感じで聞けるようになりました。 このキータッチの違いに着目すると、割と簡単に1)と3)とを聞き分けられます。

他のソース(大西順子 PianoQuintet、クルトマズアのブラームス)でも、印象は同じでした。

現在、リトルスージー用のOSコンを発注しています。 実機は、上記組み合わせで、OSコンバージョンのリトルスージーで作成する予定です。 組み込めるかどうかぎりぎりになるので、実物合わせで検討したいと思っています。

[1038] 0dbHyCAAの疑問

0dbHyCAAは、12Vで真空管を動かすのですが、YAHAとは明らかに違う

低歪みには驚かされます。

しかし悲しいかな、12AU7系の真空管でも動作する物としない物が

あります。

何がどうなってそうなるのか素人では理解しがたい物なのですが、

動かせるような回路にするといいのではないかと、これまた本末転倒的な

実験をしましたところ、驚くことが分かりました。

つまり、0dBHyCAAはカソードの出力が直接オペアンプに繋がっていますが、

通常ですと4.8Vから5V中ごろの電圧になりますが、まともに音が鳴らない真空管は

カソード電圧が1.4V前後という、とんでもなく低い電圧でした。

それならば、これらの間にコンデンサを入れて、オペアンプと絶縁させて、

オペアンプ入力側は、いわゆる仮想グランド的に電圧を生成して、

入力側に供給するとどうなるのでしょうか。

通常では音が鳴らないといいますか、小さく歪むか、ブツブツ言っていた真空管が

しっかりと鳴りだしました。

いつものうっかりかと思って、通常でも動作する物と入れ替えても、回路的には

問題なく鳴っていますので間違いではないようです。

手持ちで4本ほど鳴らない真空管があったのですが、偶然かもしれませんが、

どれも鳴るようになりました。

ところで、カソード電圧を計ると、0.5Vでした。

これで動作しているのですね。というか、こんな低電圧でいいのですかね。

とりあえず、使い道がなくなっていた真空管が使えるようになったので、

偽0dbHyCAAが増殖しそうな気がしてなりません。(本物の基板買えよ。。。

[1037] Re:偽0dbHyCAA

>感光基板も高いので2回くらい失敗すると

以前はサンハヤトの感光基板を使っていたのですが

いつしか専用基板のみになって、感光液を別売りしなくなったので

使わなくなってしまいました。

もっとも、基板の成功率は専用基板の方がよかったのですが・・・

高すぎるコストが難点でした。

>いわゆるラウドネス効果ってやつですね

クローズドヘッドホンで、大音量で聞かないので、こういう機能が必要と

なるようです。

>米B○SE社のバスブーストとは

サイコロ状のスピーカはもっていましたが、結局、アンプを買えませんでした。

そんなにブーストが凄いのですか。

[1036] Re^5:アナクロな発想での失敗

n'Guinさん

>2次側は9Vが2回線です。 1次115V です。

ありがとうございます。

入手先はRSですね。

了解です。

今は、RPi+IrBerryDACでELSOUNDの5V4Aの汎用電源をつないでいます。

個人的にはこれで十分だと思っているんですが、

n'Guinさんの作例に少し触発されています(笑)

[1035] Re^4:アナクロな発想での失敗

mr_osamin さん

レスをありがとうございます。

2次側は9Vが2回線です。 1次115V です。

http://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2239395/

[1034] Re:Re^2:アナクロな発想での失敗

n'Guinさん

とても興味深く拝見しています。

>トロイダルトランスは、25VA

2次側は何Vの仕様なのでしょうか?

[1033] Re^2:アナクロな発想での失敗

たかじんさん

レスをありがとうございます。また、ていねいなメールをありがとうございました。

さて、その後の経過を報告します。

(1)トロイダルトランス→整流→コンデンサ→(ここから分離)

→7805→DAC

→7805→ リトルスージー →R.pi

このようにしたところ、オリジナルと同程度にまでは改善しましたが、作例とは比較にもなりません。

(2)トロイダルトランス→整流→コンデンサ→(ここから分離せずに)

→7805→ リトルスージー →R.pi & DAC

と比較しても差がわからず、電源分離の効果はわかりませんでした。

リトルスージーの入れる場所などを変えてみましたが、効果はわかりませんでした。

トロイダルトランスは、25VA で2回路を両波整流していたので、ここから分離して、両波整流してみました。 電流は、各回路 0.8A 程度までとれるはずで、試してみることにしました。

(3)トライダルトランス(1個:2回路なのでここで分離)

→全波整流(SBD)→ KZ(1000μ×5) → 7805 → DAC

→全波整流(SBD)→ KZH(3300μ×3) → 7805 → リトルスージー →R.pi

このように変えて、やっと音数が増え、作例のような良さが出てきました。数時間前に完成したばかりで、KZ・KZHのエージングは十分でないですが、soulnote sd2.0 と比較しても、作例に近い感じです。

ケースをタカチ HIT 17-6-18BB にしようと思います。 作例の 1/3 程度の大きさで、似たような音になりそうです。

たかじんさんのオリジナル設計がいかに卓越しているかを思い知らしらせれた、この2日間でした。

(参考)手持ちで試作したので、SBDが If=1.5A (11EQS10)だったので電流を実測してみました。 R.piの使用電流は 0.4A強で、0.5Aを超えることはないようです。

[1032] Re:偽0dbHyCAA

まるはさん

> 実はこれが両面のパターンにあるので、ここが位置決めの角になります。

なるほど、そういう技を使って位置ぎめしているんですね。

私がやったときは、穴を開けずに両面のパターンを貼り付けたのですが

基板のカドに合わせて貼り付けてもどうしてもずれてしまいました。

感光基板も高いので2回くらい失敗すると、完全にやる気を喪失します(笑

>オープンタイプの軽めのヘッドホンですと、どうしても音量を下げて

>BGM的に使用すると、何か足りないという感じでしたので、

いわゆるラウドネス効果ってやつですね。 私もBGMにするときはちょいバスBOOSTって

理にかなっていると思います。

米B○SE社のバスブーストとはやり過ぎな気はしますけどね。

[1031] Re:アナクロな発想での失敗

n'Guinさん

アナログ回路は不思議なところがあるので、何事も実験して試すというのが良いと

思っています。 n'Guinさんのように行動力のある人は、自作回路でオーディオを組む

のに向いていると思います。

理論だけを並べて、音を聞かないと、ノウハウがたまっていかない。

数字上は歪の少ない高精度OPAMPと、ちょっと特性の劣るディスクリート回路、

おおげさな場合では真空管回路。 聴き比べて、必ず高精度OPAMPが

良いかというと、そうでもないケースがある。 不思議ですよね。

7805を使っても割りとまともに聞ける場合もあるので、どんな構成でも

真剣にパターンやコンデンサの配置に気を配る必要があるんだと思います。

とは言ってもトランスから独立する構成に勝るものはないですよね。 きっと。

[1030] Re:偽0dbHyCAA

>相変わらず、素晴らしい基板ですね。

実は1度行き詰っていました。

普段は片面パターンなので、ジャンパー線を飛ばせばいいや

という事で妥協だらけなのですが

両面になると信号ラインと電源ラインを分けられるというのが

逆に、パターンの取り回しに気を使う事になるので、

余計に頭を悩ませられました。

その点、設計に長けている、たかじんさんのパターンを見ると

なるほどと思う点が多々あります。

逆に私は今だに修行が足りないという事ということです。

>バスBOOSTつきというのもいいですね

オープンタイプの軽めのヘッドホンですと、どうしても音量を下げて

BGM的に使用すると、何か足りないという感じでしたので、

低域をブーストしてみると、このヘッドホンであれば十分な

低音が得られたまでですので、普段のカナル型イヤホンですと

少しブーストしすぎかな、といった具合です。

>裏表を合わせるのは至難の技ですよね。。。

今回の基板製作の難関はここでしたが、意外な方法で解決できました。

写真を見ていただけると分かるのですが、左下の角からネジに向けて

斜めのパターンが見えると思います。

実はこれが両面のパターンにあるので、ここが位置決めの角になります。

そして、基板はこの角の2辺を直角に仕上げているので、焼き付ける

パターンを角と辺にあわせることで、他も合うことになります。

表側も裏側も結局は同じ事をするので、今回0.1mm以下のズレで

収まりましたので、ICの足も余裕です。

私はアイロンプリントという、ある意味、変わった方法で基板を作っていますが、

サンハヤトの版を現像してフィルムを作るタイプ方法も、応用可能ではないかと

思います。

[1029] アナクロな発想での失敗

たかじんさん

n'Guin です。 作例に掲載いただきありがとうございました。 メールの返信がなかった(メールトラブル?)ので、サイトをチェックしておらず、返信が遅れました。 好意的なコメントをありがとうございました。

さて、本題です。サブシステムのほうには、作例のようなフルサイズのコンポを置くスペースが限られており、作例は物理的におけません。

作例に示した電源分離は、DACよりDACから分離するR.piのほうが電流が大きいのを、許容しにくかったからでした。 私はトランジスタアンプの設計

は物まねレベルです。真空管はかろうじて設計できますが。 作例のコメントに書いたようにサブシステムのために IrBerryDAC

を購入したので、省スペースのIrBerryDACを試作しています。

先に挙げた理由で、電源分離をしています。

トロイダルトランス→整流→コンデンサ→(ここから分離)

→7805→DAC

→7805→R.pi

としてみました。

残念ながら、とてつもなく悪い音質です。 まるで、ラジオのようです。

たかじんさんの設計がいかにすばらしいかがわかります。

作例を作るきっかけになったのは、EIトランス→SBD→コンデンサによるノイズ低減 LM350 電源→ニチコンFW2200μ×3→IrBerryDAC & R.pi の構成でした。

比べてみると、今回の構成では、ノイズ低減、ニチコンFWがありません。電源分離は、作例のような物量前提でないと生きないようです。

試行錯誤してみたいと思います。

[1028] Re:偽0dbHyCAA

まるはさん

相変わらず、素晴らしい基板ですね。

バスBOOSTつきというのもいいですね。さすがです。

エッチングで両面基板にするとき、パターンの位置が合わず断念したことがあります。

裏表を合わせるのは至難の技ですよね。。。

[1027] 基板CAD

若輩者さん

基板は、P板.comという所で作ってもらっています。

CADもそこで無料で提供されているものを使用しています。

Eagle というCADだと、フリーで使えるサイズの制限があって、HPA-12の

ときに既にサイズが入りませんでした。

サイズが小さければ、Eagleでガーバーを出力して海外の安価な基板屋に

出すことで、安くできるようです。 が、私はやったことありません。

P板のCAD(Cadlus X)は、他の基板屋に出すためのガーバー出力が制限され

ていて有料(確か1万円くらい)で変換してもらう必要があります。

事実上、P板専用のCADという感じです。

5枚くらいまでは価格が一定で、サイズによりますが2~3万円くらいです。

Eagleは本がいくつか販売されているので、CADの使い方からガーバー出力、

発注方法など書いていると思います。

ちなみに、友人でプロの基板CAD屋がいますが、その彼いわく、

EagleよりCadlusの方が妙なクセがなく使いやすい。とのことです。

[1026] 偽0dbHyCAA

ご無沙汰しています。

こちらの掲示板を見るのをすっかり忘れていました。

何がどうなっているのか、さっぱり分からない状況で申し訳ありません。

さて、黒い基板となった、たかじんさんの0dbHyCAAは、見事売り切れの

ようですね。それはそれでよろしいのですが。

ということで、もはや無理やり自力シリーズとして、自作両面基板を

作って鳴らしてみました。

スルーホールなど無いので、極細真鍮線を穴に通して両面でハンダ付け

しています。

予定では基板をもっと小さく作るはずだったので、抵抗を縦にして

いたのですが、低域ブーストなど余計な物を搭載させたため、

基板は意外と大きくなってしまって、たかじんさんの基板と

変わらないサイズになってしまいました。

いつもながら細かいトラブルはありましたが、概ね克服でました。

0dbHyCAAの回路の素晴らしさに感心していますし、この回路を

世に紹介していただいた、たかじんさんに感謝しています。

[1025] D/A コンバータ

IrBerryが来てから、使わなくなったD/A コンバータに、久々に火入れをしたら、高音が割れていました。故障です。

ということで、修理しようと開腹して、物量に圧倒されたので写真を撮りました。

長年、私のリファレンスになってくれた、PARASOUND D/AC-800です。

正直、R.Pi+Volumio+IrBerryの方が音の数が多い気がしていますので、直しても使わないかもしれません。(コンデンサが液漏れして乾いているように見えるので、それを交換します。)

多分、DAC-ICが古いせいなのかな、と思っています。最新のDACチップの方が技術的に上、ということでしょう。