新しい投稿 BBS23.html ← 現在のページ → BBS25.html 古い投稿

[1124] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

もはやぼけています。

カスコードじゃなくて、カレントミラー回路でした。

失礼しました

[1123] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん、たかじんさん

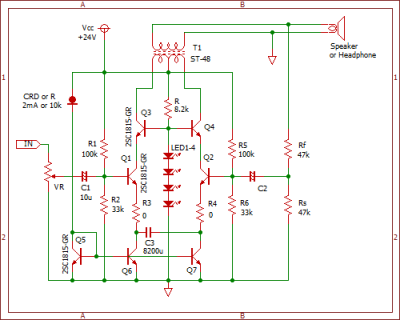

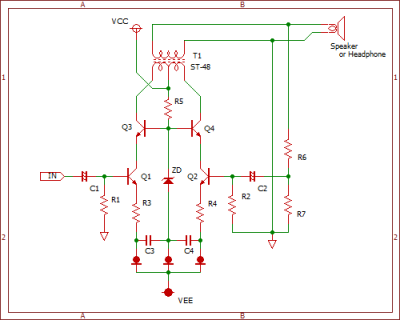

>>どうにもこうにもならないので、このカスコード回路を外してみました。

>ええっと カスコード回路入っていましたっけ?

カレントミラーの書き間違えだと思います。

カレントミラー(Tr3, 4)をそのまま外してしまうと、Tr5のベース電圧が設計とずれてしまうので、単純に考えるなら、Tr3,

4のベースを切り離して、それぞれのコレクタと短絡したら良いのではないでしょうか。それか、外したトランジスタのところにダイオード(1N4148と

か)噛ませるとか。

本当はR5, 6の抵抗値を設計し直すべきですが・・・。

[1122] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

若輩者さん

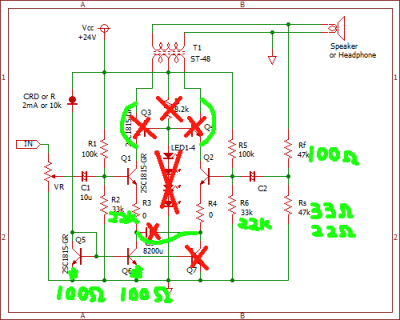

>オープンループゲインが高すぎる気がするので、初段の能動負荷をやめてみる(外す)

それは、私も賛成です(笑

>それでも、3段増幅ですし、十分なゲインだと思うのです。

さすが、するどいですね。 まったく同感です。

>どうにもこうにもならないので、このカスコード回路を外してみました。

ええっと カスコード回路入っていましたっけ?

>ボリューム最大で、わずか聞こえる程度の音量になるとは。

回路構成を変更した場合は、動作点が違うところへと行ってしまう可能性があるので

ちゃんと設定しないといけないと思います。

[1121] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>オープンループゲインが高すぎる気がするので、初段の能動負荷をやめてみる(外す)というのはどうでしょうか

どうにもこうにもならないので、このカスコード回路を外してみました。

つまり2KΩの抵抗だけにしてみました。

ボリューム最大で、わずか聞こえる程度の音量になるとは。

カスコード回路も重要な仕事をしていたのだと改めて認識できました。

[1120] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

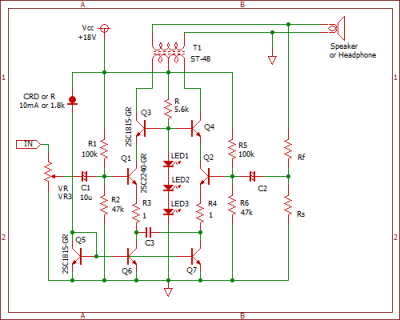

興味あります、±1.5Vで動くヘッドフォンアンプ。

オープンループゲインが高すぎる気がするので、初段の能動負荷をやめてみる(外す)というのはどうでしょうか。それでも、3段増幅ですし、十分なゲインだと思うのです。

若しくは、C3を外して、C2を少し増量するというのはどうですか。

それと、素朴な疑問なのですが、R11は、11kohmをパラにした方がよい気がします。私ならそうする、という教科書的な考えなのですけれど・・・。

[1119] Re:黒基板

まるはさん

> わざわざパターンを分岐させている所など、不思議な感じですが、

> ここらに秘策があるのだなと勝手に理解しています。(笑

ベタアース(空いたパターンを全部ベタ面にする)は高周波回路では常識です。

しかし、AF帯域ではベタアースが必ずいい方向になる という訳ではないです。

銅箔パターンに抵抗があることを考えると、共通で使っても影響のない部分と

共通では使いたくない部分というのが存在します。

GNDや電源は最終的にはつなげなければいけないので、電流を吸収してくれる

コンデンサの足まで独立させて持って行きます。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/09/post-294f.html

こういう基板は面白いですね。昔の技術者はとても良く考えて基板パターンを

引いているので参考になります。 思いっきりSONYって書いてますが・・・

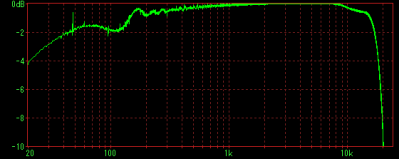

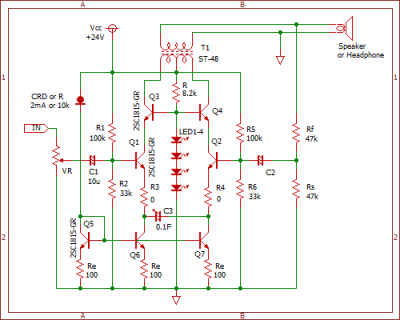

[1118] トラ技術2014年8月号のアンプ

ここの掲示板でも疑問を呈していた、±1.5Vで動作するヘッドホンアンプを

いきなり基板化しました。(蛇の目で作るのが面倒なもので)

記事になっているくらいなので、安定して動くだろうと思っていただけに

久々に発振音を百均イヤホンで聞く事となりました。

懸念していた、2段目PNPトランジスタ部分につける470Ωは、たかじんさんの

御指摘どおり、電源ーエミッタ間が正しい様子です。

わざとコレクタ側に移動させると、より発振音が高くなり、みるみるトランジスタが熱く

なってくるので、異常状態を促進させる様子です。

対策としては、帰還抵抗値を変更したり、初段ゲートに保護抵抗を追加するなど

してみましたが、根本的な対策が必要なようで、音量を上げると歪みがひどく

オシロ見ながら徹底的に調査しなければならないようすでした。

ちょっと残念な気持ちですが、また時間が出来た時につついて見ることにします。

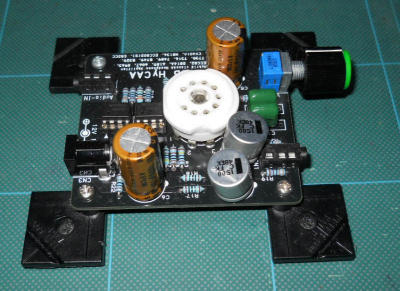

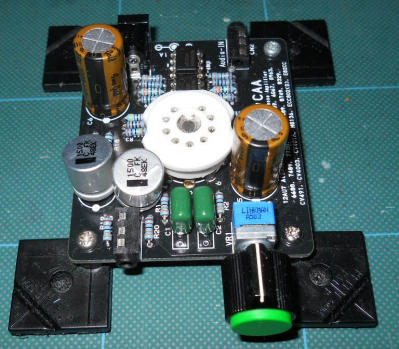

[1117] Re:黒基板

>新HyCAA基板は、パターンを少し変えたところもありますが

>ハンダ付けするときに、見えにくくなって

ステルス性が上がりましたね。

緑基板でしたら、眺めるだけでパターンが分かりましたが、

黒基板は光を当てて斜めにしなければ分からない仕様?に

なったようです。

パターンはなるほどと、毎度ながら感心して見させていただいています。

わざわざパターンを分岐させている所など、不思議な感じですが、

ここらに秘策があるのだなと勝手に理解しています。(笑

音の違いは出口の電解コンデンサの違いでしょうね。

本来は電源ラインに取り付けるはずのアルミ電解コンデンサ(1500μF)を

音の通り道に付けているので、この違いも大きいと思います。

オペアンプはわざと5532にしていますが、素直な音がしています。

[1116] Re:針メーター

アナログの針が振れる動きは、今考えると味があっていいですね。

恐らく、当時は、デジタル式のメーターの方が、いかにも最新技術っぽくて

先進のオーディオという感じに思えたんだと思います。

アナログの針メーターで誤差を減らす(正確な指針とする)のは大変だった

のかもしれませんが、全てのメーカーがデジタル式になってしまったのが

少々残念です。

n'Guinさん

リトルスージー基板は、安く作るために銅箔の厚みが薄いんですよね。

両面基板で、表面は電源、裏面はGNDというようにベタ面にできていれば

配線で強化する必要はないんだと思います。

パターンの抵抗よりも小さい抵抗値になるOSコンの性能はすごいですね。

価格が高いだけのことはあるような気がします。

とは言っても、高性能=高音質ではないところがオーディオの難しいところ

なのかもしれません。

[1115] Re:黒基板

まるはさん

新HyCAA基板は、パターンを少し変えたところもありますが、まあ、気分の

問題と思います。 使う部品が違うと音に違いがでるとは思います。

個人的にはハンダ付けするときに、見えにくくなって、ちょっと難易度が上がった?

[1114] Re:WaveIO

aizzakさん

おっ まだあるんですね。

最近はUSB-DDCとして、Amaneroのcombo384がヒットしているようですね。

あの基板はARMマイコン+CPLDを使ったもので、XMOSや専用のUSBオーディオ用チップ

を使っていない珍しい基板ですね。

WAVE IOのいいところは、PCMに特化していて安定しているのとアイソレータが

標準で搭載されているところでしょうか。電源も独立して供給できるように

なっていますので、高級オーディオを意識して作られていますね。

基板配線パターンも優秀と思います。

[1113] WaveIO

たかじんさん

こんばんは。

WaveIO また売ってますね。

良かったです。

>http://luckit.biz/product/waveio/

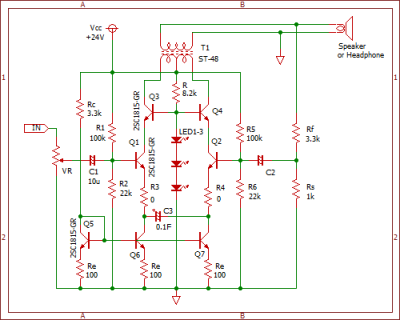

[1112] 黒基板

0dbHyCAAの通称?黒基板をやっと作りました。

しかし、「間違いはどこかな?シリーズ」となってしまった感がありありですが、

素直な音がしています。

[1111] Re:針メーター

n'Guinさん、たかじんさん

メーカー製のアンプなど、何十ファラッドだろうかというほど、巨大なコンデンサ群を

積んでいるのも、理由があるからですね。

>銅箔パターン インダクタンス 計算 ツール

mΩとはいえ、パターンにも抵抗があるのがよく分かりました。

その上にインダクタンス成分を考えなければならないとなると、

頭が痛くなりそうです。

>銅配線などで補強

様々な民生機も、たぶん、たかじんさんのような方が苦慮して設計されているのだと

思いますが、基板をみると、ベタグランド部分に、わざとスリット(隙間)が

開いていたり、電源部分などグリーンレジストではなく、ハンダを盛って?いる部分が

見受けられます。

考え尽くした結果なのだろうと思って眺めていました。

mr_osaminさん

アナログ針メータは好きです。LEDを使った方が反応速度も速いので、レベルメータとして

使うには都合がいいのかもしれませんが、機械的に動く方が「味」があるような気がします。

ヘッドホンアンプにも小型の針メータを付けたのですが、最初、何か違和感がありました。

つまり、民生機の大型メータの針の動きが記憶に留まっていたので、カチャカチャと

軽く左右に振れる針の動きは、どこか違うなという感じがしたので、回路的にいろいろと

小細工して、ファーストアタック、スローリリース的に動くようにしてみました。

でも、やはり長く大きな針の、あの動きというのは「機械的」な何かがありそうです。

そして照明は「電球」の方が味わいがありますね。

電球色のLEDも存在しますが、若干違いがあるのが残念です。

小型のLEDは電球と違って発熱が少なくて切れないのが利点なのですが。

[1110] Re:針メーター

たかじんさん、n'Guinさん

最近のオーディオは、「今鳴ってるぞ!」的な雰囲気を確認できるものが少なく、

その点に物足りなさを感じますね。

オーディオは極めてプライベートなもので、所有満足度を満たす演出が重要だと思います。

その点、レガシーなコンポはそのあたり良く考えられていたなぁと今更ながらに思います。

それと、このデッキはノーマルな2ヘッドなんですが妙にイイ音がします。

ヘッドの問題よりも回路設計の良し悪しが音質を決定づける良い例ですね。

[1109] Re^3: R.pi + IrBerryDAC 電源分離 完成

まるはさん、たかじんさん

返信をありがとうございます。 我が家は電源事情が悪いため、OSコンをたくさん積むことで、よい結果が得られているのだと思っています。 某社の音楽プ

レーヤー附属のスイッチングレギュレータを使い、音楽プレーヤーからアンプにつなぐと、とんでもないノイズが聞こえたりします。

基板の銅箔の抵抗を考えなければならないとしたら、やりすぎなのでしょうね。たかじんさんのように、理知的に考えて行動できるとよいのですが。 ご教示ありがとうございます。 助かります。

mr_osamin さん

カセットデッキいいですね。 私も動態保存してあるのがあります。 たまに動かしています。 たかじんさんが言うように、アナログ針メータだといいのですが、我が家のカセットデッキはデジタル表記です。 残念。

[1108] 針メーター

mr_osaminさん

カセットデッキのアナログ針メーターいいですね。

セパレートのパワーアンプにも針メーターが付いていることがありますが、

あれは、相当大きな音を鳴らさないと、メーターが右側まで振れません。

でもカセットデッキは、普通に再生していて、びんびん振れますからね。

それにしても、35年前のものがいまだに動くなんて素晴らしい設計

だったんですね。 複雑なICやコントロール系を積んでいないからなのでしょうか。

[1107] Re:Re:R.pi + IrBerryDAC 電源分離 完成

お久しぶりです。

n'Guinさん

これ、サブシステムでしたっけ?

贅沢ですよね。

こんな作例を見てしまうと、私も電源部の拡張をいろいろと手がけてみたいという欲求にかられます。

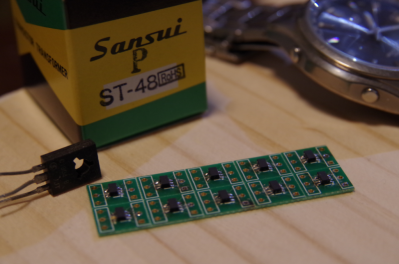

さて、私こと

ちょっとデジタルから離れてこんなことをやっています。

また、悪い癖ですね(笑)

製作する喜びはもちろんですが、

過去を蘇らせる喜びもまた楽しいのではないでしょうか。

35年前のオーディオが今もって動作するのは驚きです。

[1106] Re:R.pi + IrBerryDAC 電源分離 完成

n'Guinさん

素晴らしい構成ですね。さすがです。

小さくまとめられるのがRaspberryPiを使ったシステムの特徴なのかもしれません。

まるはさん

>というか、これが本来のメーカも推薦する使い方ですよね。

私の記憶では、OSコンを出した三洋の言い分は、セラミックコンデンサ+電解コンデンサ

をOSコンだと1つでまかなえるので、省スペースに貢献するという話だったような気がします。

例えば、等価直列抵抗(ESR)が100mΩのコンデンサがあったとして、1つでは当然、100mΩ

でも、並列に10個並べて接続すると10mΩになります。

OSコンなどの有機半導体コンデンサは、1つで約10mΩと、非常にESRが低いです。

それをリトルスージーのような基板で並列にすると、今度は基板パターンの銅箔抵抗を

考慮するくらい抵抗値が低くなりますね。

http://gate.ruru.ne.jp/rfdn/Tools/PrintWForm.asp#p1

この辺で、銅箔厚18u、幅3mm、長さ100mmで計算させると、約32mΩの抵抗値があります。

リトルスージーは、恐らく銅箔厚18uと思われます。

OSコンの低ESRを活かすには、銅配線などで補強してあげるのが良いかもしれません。

[1105] Re:背比べ

まるはさん

真空管も色んな種類がありますね。 プレートが長いと、放熱を大きくとれる

ので許容プレート損失が大きくできるんだと思います。

>12AX7は最初鳴っていたのですが、しばらく眠らせていたら

>鳴らなくなってしまいました。不思議ですねぇ。

不思議ですね。 私のところでは、1ヶ月くらい電源を入れっぱなしにした12AU7WAが

ありますが、カソード電圧は殆んど変化がないです。

24時間x25日=600時間 では、劣化はほぼ見られないという結果になりました。

種類によるのかもしれませんね。

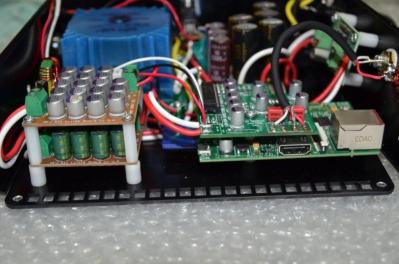

[1104] :re R.pi + IrBerryDAC 電源分離 完成

n'Guinさん

豪華な電源ですね。

リトルスージー(OSコンバージョン)

というか、これが本来のメーカも推薦する使い方ですよね。

OSコンがこれだけの数あれば、しっかりと仕事する事でしょうねぇ。

[1103] R.pi + IrBerryDAC 電源分離 完成

だいぶ遅くなりましたが、なんとか組み上がりました。 ケースは、タカチ HIT 17-6-18BB です。 前作に比べるとおおよそ1/3弱の大きさです。

トランス(2回路:ここで電源分離)

→ SBD → コンデンサアレー(KZ)→ TPS7A47(秋月電子) → リトルスージー → DAC

→ SBD → コンデンサアレー(KZH)→ 三端子レギュレータ → リトルスージー(OSコンバージョン) → R.pi

画像にあるように、リトルスージーは二階建て、R.pi の USB および RCA端子を取り外して、取り付けスペースを稼ぎました。リモコン端子を前面まで延長して、リモコンも効くようにしています。

音質は、作例集3の拙作と比較すると、最低域の沈み込みや細かな階調表現などで劣りますが、これまで使用していた、Alix Starter Kit +

Dr.DAC2 DX TE (Muses 01 バージョン)と比較すると、段違いに音楽を楽しめ、オーディオ的な表現もうまくなりました。

たかじんさんから、HPA-12の基板をわけていただいたので、今度はミニパワーアンプに挑戦しようと思っています。

[1102] 背比べ

3種類の真空管を眺めていて、サイズの違いに気づきました。

これほど差があったとは思いませんでした。

左から12FQ7(NEC)、6189W(Philips)、12AX7(NEC)

12FQ7は格安のを2本購入しましたが、1本はブツブツとノイズがするだけ

もう1本は左CHだけ歪みながら鳴り右CHは大きな音だけボソッと音がするだけと

2連敗でした。

6189Wは綺麗に鳴ります。

12AX7は最初鳴っていたのですが、しばらく眠らせていたら

鳴らなくなってしまいました。不思議ですねぇ。

ちなみに、0dbHyCAAの高圧版も製作していますが、プレートに200V掛けると

どれも鳴るようでした。

また,

オリジナル0dbHyCAAで使える球を買えなかったという事でした。

[1101] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

>負荷を無くして(NFB回路のみが負荷で)測定するのと、電圧を下げるのは、

>どちらも似たようなものの気がするのですが、負荷は残した方が良いのでしょうか。

実際に音を鳴らすときは負荷が掛かりっぱなしと同じですので、

その状態で出力を下げていってF特をみるのが良いと思います。

例えば、0.05V、0.1V、0.5V、1V って感じです。

[1100] Re:ヒューズの容量について

たかじん様

ご回答頂きありがとうございました。

しかも、ヒューズの動作確認?法まで教えて頂き、

とても参考になりました。

これでヒューズの容量がわかりましたので

こつこつとHPA-12のパーツ集めにとりかかりたいと思います。

トランスの購入も考えないと…

[1099] Re:ヒューズの容量について

kissinさん

計算はそれで大丈夫です。 まずは0.5Aを入れておきましょう。

電源ON時の電流は整流回路のコンデンサの容量に左右されますので、電源ON/OFFでFUSEが

たびたび切れるようでしたら、少し大きめに交換しましょう。

また、2次側をショートさせた時に、ちゃんとFUSEが切れてくれることを確認できたら完璧です。

[1098] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん

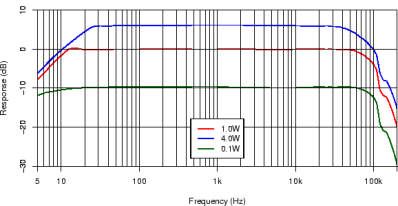

>低域の周波数特性のうねりはトランスの磁気飽和が起こっているかもしれません。

>出力レベルを下げて測ってみてはいかがでしょうか。

>あとは、C3をショートして測ってみるとか。

つまり、微小な電圧で測ってみるわけですか。

負荷を無くして(NFB回路のみが負荷で)測定するのと、電圧を下げるのは、どちらも似たようなものの気がするのですが、負荷は残した方が良いのでしょうか。

>2SK2145って2SK117のDualFET版なんですね。結構きたいできそうです。

2SK117のDual版だったのですか・・・自分で分かっていませんでした。

問題なくオーディオで使えそうで良かったです。

ただ、問題があるとすれば、DIP化したのに、穴が小さくてピンが刺さらないことでしょうか・・・。秋月の変換基板の罠でした。リード線を5本、半田付けする必要があります。

[1097] ヒューズの容量について

たかじん様

いつも楽しくHPを拝見させて頂いております。

今度、たかじんさんのHPA-12基板を使ってアンプを製作しようと考えています。

調べている中で、トランスを使用する場合トランスの1次側に保護用のヒューズを入れるように言われていますが、そのヒューズの容量はどのように決定すればよろしいでしょうか?

例えば、2次側が12V3Aのトランスの場合、一次側の電流は最大12*3/100=0.36A位になるかと思います。

この場合、ヒューズは125V0.5Aとすればよいのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

[1096] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

低域の周波数特性のうねりは

トランスの磁気飽和が起こっているかもしれません。

出力レベルを下げて測ってみてはいかがでしょうか。

あとは、C3をショートして測ってみるとか。

2SK2145って2SK117のDualFET版なんですね。結構きたいできそうです。

JFETをつかうならカスコード回路を使うのが良いと思います。

[1095] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

すみません、書き忘れましたが、負荷は39ohmの固定抵抗器です。

[1094] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん

>http://efu.jp.net/soft/wg/fresp/meas_fresp.html

>この方法で周波数特性を測れると思います。

無事、測定出来ました。

あまりに簡単に測定出来たので、本当に出来ているのか、自信がありません。

出力側には、無改造Aki.DACを使いました。

録音は、素性の良く分からないPCIサウンドカードです。

で、間に作成したアンプを噛ませて測定しました。

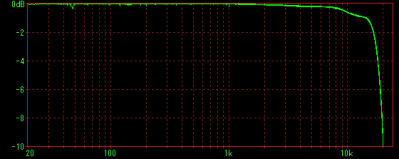

結果は、貼っておきました。

上がアンプなし、下がアンプありです。

中域以下が、見事に波打っているのですが、これはトランスの特性なのでしょうか・・・。

[1093] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

まるはさん

>この回路定数で、34ohm負荷掛けて1Vp-pまで余裕で出ます

いいですね。 実用範囲にきていると思います。

http://efu.jp.net/soft/wg/fresp/meas_fresp.html

この方法で周波数特性を測れると思います。

電気二重層コンデンサは、漏れ電流が少なく、一度チャージすると2週間後でも

まだ電荷が残っているくらいの少なさで、(マイコンの)時計のバックアップ

に良く使われます。

放電されっぱなし(未使用状態)で、古くなると使い物にならなくなります。

常にチャージされた状態なら10年くらいは実用になる特性を維持できていた

と思います。

>最悪、無負荷(ヘッドホン16Ωやスピーカ8Ωを繋がない場合)の場合の

>回路の安定のためではないでしょうかね。

ほぼあたりです。 スピーカーだと、4、8Ωくらいが多くて、4、8Ωのタップに

適切に繋げば、1次側のインピーダンスは一定になり、増幅子の負荷を一定にできます。

ところが、ヘッドホンの場合は、種類によって600Ωから10Ωと

インピーダンスが大きく異なるので、無負荷の状態でも100Ωくらいの

負荷をかけて置くことでTRの負荷インピーダンスが極端に高くなることを

防ぐようにと思いました。 まあ、数値は適当です。

>元々はDual-FET(2SK2145-BL)を使おうと思っていたので、見た目は2石で行ける気がします。

その2石と定電流のTR1個で3石と思いました。

定電流回路をくまず、抵抗にするなら、初段のベース(ゲート)電圧をもう

少し高いところに設定したほうが歪みは少なくなりそうです。

このあたりのバランスは実験しながら追い込んだ方が面白いと思います。

[1092] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

この回路定数で、34ohm負荷掛けて1Vp-pまで余裕で出ます。

負荷掛けなくても同じ出力です。

週末辺りから、ユニバーサル基板に確りと組んでみようかと思います。

あと・・・周波数特性の測定をどうにかやってみたいです。

WaveGeneとかいうのである程度測れるらしいので、頑張ってみたいところです。

[1091] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

まるはさん

>>フルディスクリートで、完全オリジナル(?)でこのレベルのものを

>>製作出来たのは人生初めてかもしれません。

>おめでとうございます。

ありがとうございます。

真空管回路の焼き直しとは言え、作ろうと思った切欠がひらめきなのは間違いないので、オリジナルだと言い張りたいです。

>>ちなみに、C3は、電気二重層コンデンサ(0.1F/5.5V)

>回路的に、ここに、このような巨大なコンデンサを付けるのは何故でしょうか。

>まずはそこからして理解できていないのですが。

エミッタコモンがエミッタで結合されているのが差動対だとして、結合をコンデンサで行えば、交流的には結合されても、直流的には分割出来ます。

ただ、やっぱりCRフィルタ的な性質が出てきます。なので、コンデンサの容量を増やして影響を減らしています。

・・・という説明で合っていると思います。

1000uFに戻したら、ラジオの音になりました。

>電気二重層コンデンサも進化していると思うのですが、数年前の物でも漏れ電流の大きさには驚いたことがあります。

C3の両端のDC電位差は、ほぼ0Vでした。0Vなので、有極性も使えると判断しました。

>>どうして、帰還回路の定数を、100ohmとか、33ohmとか、小さい値にしているのでしょうか?

>たかじんさんの正しい回答の前に、私の思っただけでの予想としましては、

>「ST-48は、600Ω:16Ωの比率のトランス」なので、

>最悪、無負荷(ヘッドホン16Ωやスピーカ8Ωを繋がない場合)の場合の

>回路の安定のためではないでしょうかね。

そのような気はしますが・・・無負荷と言っても、NFBの47k+47k(暫定)はあるので、ハイインピーダンスになってしまうわけではないと思います。

そもそも、NFBがあるので、無負荷でもゲインは抑えられているはず、と思うのです。

>先月ここで話題になった、トラ技8月号のヘッドホンアンプ2種類です。

>自作基板のアートワーク(簡易版)はとっくに出来ていますが、台風やら猛暑やらで止まったままです。

あの、電源電圧が低い方は、私も特に気になっています。

[1090] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

>フルディスクリートで、完全オリジナル(?)でこのレベルのものを

>製作出来たのは人生初めてかもしれません。

おめでとうございます。

この回路で音が出るのは何となくわかる程度ですが、実際に試してみる事は

大事な事ですね。

>ちなみに、C3は、電気二重層コンデンサ(0.1F/5.5V)

回路的に、ここに、このような巨大なコンデンサを付けるのは何故でしょうか。

まずはそこからして理解できていないのですが。

電気二重層コンデンサも進化していると思うのですが、数年前の物でも

漏れ電流の大きさには驚いたことがあります。

自作時計のバックアップとしてCPUの補助電源として使ってみたのですが、

数百μAも流れてしまって、肝心のバックアップは丸3日しかもたなかった

事がありました。

今のは改善されているのかもしれませんが。

>現状、何と言ってもノイズが多いです

>今、電源には秋月の+24V/0.25Aの小型スイッチング電源を使っています

ここらは枯れた技術?なので対策方法はいろいろとあります。

まずは電源ラインに抵抗と電解コンデンサ(HPA-12のように)入れるだけでも

かなり改善されます。

>どうして、帰還回路の定数を、100ohmとか、33ohmとか、小さい値にしているのでしょうか?

たかじんさんの正しい回答の前に、私の思っただけでの予想としましては、

「ST-48は、600Ω:16Ωの比率のトランス」なので、

最悪、無負荷(ヘッドホン16Ωやスピーカ8Ωを繋がない場合)の場合の

回路の安定のためではないでしょうかね。

来月中には、若輩者さんの回路も、試作基板(FCZ基板)で試してみたいところですが、

いまは先月末か今月初めの工作が停滞しています。

先月ここで話題になった、トラ技8月号のヘッドホンアンプ2種類です。

自作基板のアートワーク(簡易版)はとっくに出来ていますが、台風やら猛暑やらで

止まったままです。

早くしないと今月号が出てしまいます。(正誤表を見てから工作する方が安心できますが)

[1089] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん、henさん、まるはさん

ご助力、ありがとうございました。

最適な回路定数かは分かりかねますが、とりあえず音が聴けるところまで来ました。

想像以上に良く出来ています。

フルディスクリートで、完全オリジナル(?)でこのレベルのものを製作出来たのは人生初めてかもしれません。

もっと回路定数を追い込んで行きたいと思います。

ちなみに、C3は、電気二重層コンデンサ(0.1F/5.5V)を使いました。1F/5.5Vも用意してあるので、後で試します。

初めて使いましたが、小さいのに大容量で使いやすいです。

現状、何と言ってもノイズが多いです。

ブレッドボードだからだとは思いますので、電源回路を設計・試作したら、それと合わせてユニバーサル基板に移したいと思います。

今、電源には秋月の+24V/0.25Aの小型スイッチング電源を使っています。

一応、二次側24V/0.2Aの小型トランスがあるので、これを利用して作ってみようかと思っていますが、最近、電源回路の製作に失敗しているので・・・。

それに、トランス電源にしたら、こんな小規模なヘッドフォンアンプにトランスが3つ!もあることになります。

16日のたかじんさんの書き込みに付随する回路図に質問があるのですが、

どうして、帰還回路の定数を、100ohmとか、33ohmとか、小さい値にしているのでしょうか?

出力トランスがある場合は、その方が好ましいのでしょうか?

>最小限で構成すればTRたった3個で実用的な差動型ヘッドホンアンプになるんじゃないでしょうか。

元々はDual-FET(2SK2145-BL)を使おうと思っていたので、見た目は2石で行ける気がします。

2SK2145-BLですが、何か(オーディオの)実験に使いたい方には2個1組で封筒に入れてお送りします。

下手くそですが、DIP化してあるのと、してないのがあります。

[1088] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

>100ohmに交換したところ、無負荷8Vp-p(1kHz)まで歪みが見られなくなりました。

素晴らしいですね。 最小限で構成すればTRたった3個で実用的な差動型ヘッドホンアンプに

なるんじゃないでしょうか。

>そうなのですか。負荷が重過ぎるのかと心配していました。

ST-48は、600Ω:16Ωの比率のトランスですから、

2次側に16Ωの負荷があれば、1次側は600Ω

2次側に32Ωの負荷があれば、1次側は1200Ω

2次側に64Ωの負荷があれば、1次側は2400Ωとなります。

つまり、2次側の負荷がそのまま1次の負荷に反映されるって事です。

あとは、エミッタ接地回路のゲインはgm x負荷抵抗(RL)で決まるというのは

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/01/post-26ac.html

の通りです。

[1087] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん、henさん

>回路的に1段しか増幅回路がないのでゲインは結構低いと思います。しかもトランスで減衰>していますから

>NFB量は発振できるほどはかからない、いわゆる小NFB系のアンプとなります。

>位相回転、位相補償まで気にかける必要がないんだと思います。

考えたら、確かに差動2段にするという方法もありますよね。

初段をPNP差動対にすれば、2段目は今回の回路を応用できます。

NFB量も稼げますし、発振しないように作れれば、トランスが入っていても、低歪みのアンプに仕上がるかもしれません。

それは、今後の課題、いや、お楽しみにしておきます。

>>カスコードの片側(Q4)だけ熱くて触れないことに気付きましたが、カレントミラー

>>の電流が原因ではなさそうです。

>差動の電流バランスが崩れていますね。

>電流バランスを計測するのは、差動回路の出力電圧を見ればわかるのですが、

>トランス負荷だと、直流抵抗が低いので差がわかりにくいかもしれません。

>計測するときだけ、一度、1kΩくらいの抵抗に交換してみたら分かりやすいかも。

出力電圧が3Vもずれていました。

原因は、カレントミラーのエミッタ抵抗が、一つだけ100ohmではなく、10ohmが紛れていたことでした・・・。

夜中だったので、カラーコードを見誤ったようです。

100ohmに交換したところ、無負荷8Vp-p(1kHz)まで歪みが見られなくなりました。

トランジスタも熱くありません。

とんだ、ポカをしたものです。

定電流回路の電流見直しは、もう一度やり直します。

>>C3は手元で一番大きいもの(8200uF)にしました。既にかなり邪魔です。

>この際、ショートしてみるとか、スーパーキャップ(電気二重層)を使うとか、試せることは

>試してみるのが面白いと思います。 ちなみに極性はどうしていますか?

>C3の両端の電圧はほぼ等しい?

電位差を測ってみましたが、殆ど0Vでしたので、無極性に拘るのをやめた次第です。

電気二重層を使うのは問題ない、ということのようなので、是非に試してみたいと思います。

ショートは試しました。

動作上は問題ないようです。C3を残せないようなら、こちらを試します。

>負荷がつながってゲインが下がるのは、トランス出力回路の特性です。

そうなのですか。負荷が重過ぎるのかと心配していました。

[1086] (無題)

henさん

回路的に1段しか増幅回路がないのでゲインは結構低いと思います。しかもトランスで減衰していますから

NFB量は発振できるほどはかからない、いわゆる小NFB系のアンプとなります。

位相回転、位相補償まで気にかける必要がないんだと思います。

[1085] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

>カスコードのベース電圧は、黄緑色LED4つ(ca.8V)で作っています。

>これを3つ(ca.6V)にすると、まともに動作しませんでした。

なるほど、Q1、Q2のエミッタ電位から+3~+5Vという意味でしたが、回路図をみると

GNDからだったんですね。。。

Q1、Q2のVce電圧は最低でも3Vくらいはほしいところです。

>カスコードの片側(Q4)だけ熱くて触れないことに気付きましたが、カレントミラー

>の電流が原因ではなさそうです。

差動の電流バランスが崩れていますね。

電流バランスを計測するのは、差動回路の出力電圧を見ればわかるのですが、

トランス負荷だと、直流抵抗が低いので差がわかりにくいかもしれません。

計測するときだけ、一度、1kΩくらいの抵抗に交換してみたら分かりやすいかも。

>5mAまで増やしても意味がない感じでした。2mAにしました。

なるほど。それなら低い電流のほうがいいですね。

負荷がかかっている状態で、最大振幅が得られる最適な電流値というのが

どこかにあるバズとは思います。 あとは、実際に音を聞きながら変化がある

のでしたら、それで調整するというのもアリですね。 発熱には気をつけてください。

>C3は手元で一番大きいもの(8200uF)にしました。既にかなり邪魔です。

この際、ショートしてみるとか、スーパーキャップ(電気二重層)を使うとか、試せることは

試してみるのが面白いと思います。 ちなみに極性はどうしていますか?

C3の両端の電圧はほぼ等しい?

>NFBアリで、現在の回路定数で、無負荷2.5Vp-pまではまともに出ます。

少し改善しましたね。負荷がつながってゲインが下がるのは、トランス出力回路の特性です。

400mVppならヘッドホンは完全に鳴らせるかと思います。

スピーカーでも小音量で普通に聞けるくらいの音量じゃないでしょうか。

[1084] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

皆々さま

>①Q5,Q6,Q7のエミッタに100Ωくらいの抵抗を入れましょう。

アドバイスに従って、入れました。

後々、トランジスタアレイに変更しようかなと思っていたのですが、オーディオ的にはあまり良くないのでしょうか。

>④初段のゲインを最大にする

>Q1,Q2のエミッタ抵抗は可能な限り低くします。 この際0Ωで良いでしょう。

アドバイスに従って、そのようにしました。

>②差動の固定バイアスを出来るだけ低い電圧にして、コレクタ側の振幅電圧を広くしてみましょう。

>③カスコート回路のベース電位もなるべく低くして、コレクタ側の振幅電圧を広くしましょう。

カスコードのベース電圧は、黄緑色LED4つ(ca.8V)で作っています。これを3つ(ca.6V)にすると、まともに動作しませんでした。

>⑤初段電流の調整。

5mAまで増やしても意味がない感じでした。2mAにしました。

裸ゲインは、7.5dB(5.6倍)でした。(1kHz)

NFBアリで、現在の回路定数で、無負荷2.5Vp-pまではまともに出ます。

(抵抗器で20ohmの負荷を与えると、400mVp-p程度でした。)

カスコードの片側(Q4)だけ熱くて触れないことに気付きましたが、カレントミラーの電流が原因ではなさそうです。

信号電圧を上げるか、負荷を掛けると、振幅の負側から歪みます。

C3は手元で一番大きいもの(8200uF)にしました。既にかなり邪魔です。

これより大きくしようと思うと、ST-48より大きなコンデンサが必要になります。

で、思った事が一つあるのですが、C3を電気二重層コンデンサにするというのはどうでしょうか。ショートしてしまえば済むのは確かですが、どうしても絶縁したいとなれば、面白い選択肢のような気がします。何より、小さくても1F程度まで安く揃えられるのが魅力です。

それと、これは本質的な話ではないと思うのですが、トランジスタを全部2SC1815-GRにしました。

気付いたら夜中になっていたので、明日辺り、もう1ch作って、音を聴いてみようかと思います。

[1083] (無題)

うっかりしてました。今の回路は低域時定数が3つもあります。

低周波発振しなかったのは運がよかったです。

負荷や出力電力がかわるとトランスのところの低域時定数が変わるので発振するかもしれません。

負帰還をかけるならエミッタ側はC3をなくして低域時定数を2つにするべきです。

[1082] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

まるはさん

>正確には、コイルが何μHなのかもわかりませんでした。

そうなんですよね。 トランスも含めたSW電源のシミュレートも出来るはずなので

何かをすると出来るんでしょうけど。。。私も使い込んでいないので不明です。

手計算するときは、インピーダンス比が分かれば、2次側にぶら下っている

抵抗とで、1次側の負荷が求まるのですけどね。

若輩者さん

一発動作、おめでとうございます。

ここからが腕の見せ所ですね。

>200mVp-pは出せませんでした。大きく歪みます。

まず、これを解消していきましょう。 電源電圧が24Vあるので各所の設定で

もっと行けると思います。

①Q5,Q6,Q7のエミッタに100Ωくらいの抵抗を入れましょう。

これは、サブストレート上で隣り合ったTRなら入れる必要がないですが、

バラの場合は、外で熱結合しても完全には結合できず電流が一定になりません。

指でひとつのTRを触ると電流バランスが簡単にずれるのが分かります。

こういう実験は、シミュレータより実機の方が目で見て触ってみて、という

体感ができるのでわかりやすいです。

②差動の固定バイアスを出来るだけ低い電圧にして、コレクタ側の振幅電圧を

広くしてみましょう。

勘所としては、カレントミラーのVce電圧を3V以下にはしないってことろです。

この電圧が低いと直線動作しなくなってきます。 ということで、初段のベース電位を

4~5Vくらいに設定するのが良いでしょう。

③カスコート回路のベース電位もなるべく低くして、コレクタ側の振幅電圧を

広くしましょう。 カスコード回路を削除するのが一番振幅を広くできますが、

そこは若輩者さんこだわりでもあるので残します。 なので、Q3、Q4のベース電位を

初段のベース電位かから+3~5V程度になるようにツェナーDを選びましょう。

それ以上低いと、やはりQ1,Q2の直線性が悪くなってきます。 また、ツェナーDは

5~6Vくらいが温度の影響を受けにくいので、使うならそういう電圧のものを

選ぶのが良いでしょう。

④初段のゲインを最大にする

Q1,Q2のエミッタ抵抗は可能な限り低くします。 この際0Ωで良いでしょう。

アンプ全体の仕上がりゲインはNFB量で調整します。

もし発振したら、ここのエミッタ抵抗で調整しましょう。 オシロをお持ちということで

妙な安全策をとる必要がなくなりました。 まずは0Ωからスタートで良いと思います。

⑤初段電流の調整。

最終調整です。 初段電流は、CRDもしくは、エミッタの抵抗で設定できますので、

上げたり下げたりして(歪まずに)最大振幅がとれるポイントを追い込みましょう。

[1081] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

>LTSpiceでST-48をシミュレーション

そもそもST-48のdatasheetをみつける事ができませんでした。

正確には、コイルが何μHなのかもわかりませんでした。

内部抵抗と巻き線比率だけでは計算しようにも情報が足りなさすぎ

です。

>相当厳しくするなら、まるはさんのタンデムを使ってみるのも良いかな

回路の命名に困っていましたら、若輩者に名づけて頂きました。

そのせつはありがとうございました。

しかし、あれから回路的にはさっぱり進化していません。

そもそも余らしていたhFEの差が大きすぎるトランジスタを

再利用?するための苦肉の策でしたが、せっかくの高hFEが

90以下になるなど、不思議でしかたない回路ですので、

逆に他の利用方法をみつけるのが大変かもしれません。

(そもそもは、古いシリコントランジスタの代用ですから)

>何にせよ、一発動作してくれたのが嬉しかったです。

面白い試みですし、動いてなによりです。

+24Vとは驚きでした。

[1080] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

henさん、たかじんさん

アドバイスありがとうございます。

手元に+18Vがなかったので、+24Vに急遽変更して、実験してみました。

henさんのアドバイスに従い、C3は、1000uFにし、Reは10ohmに変更しました。(無極性電解コンデンサの手持ちで一番大きいのが1000uFでした。)

後は、電源電圧が変わったことによる定数変更のみです。

オシロで見る限り、発振はありませんでした。

ブレッドボードで、尚且つ、位相補償もなにもしていないのに、意外でした。

信号は、スマホアプリから出力したのですが、オシロで見たら棘だらけで・・・。

ただ、トランスがあるせいか、アンプを通すと棘が取れていました。

問題があるとすれば、出力があまり取れないということです。

200mVp-pは出せませんでした。大きく歪みます。

オシロで歪が見えない限界は、150mVp-pってところだと思います。正確には測っていません。

何にせよ、一発動作してくれたのが嬉しかったです。

もう少し、回路定数を練る必要があるとは思いますが、まともに使えるものがいつか出来そうな気がしています。

[1079] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

面白い回路になってきましたね。

しかも片電源ときましたか。 てっきり両電源だとばっかり思っていました。

henさんの言うように、DCバランス取りは、100Ω程度の半固定抵抗(サーメット型)

を使う。 もしくはQ1、Q2のhfeを選別するってことで良いとは思います。

ともあれ、実験して若輩者さんの回路との違いを見てみるのもいいですね。

回路は、いらないものは付けない。 シンプルにする。というのが基本です。

なぜなら、必要が無い回路のために基板面積が喰われ、本当に必要な回路の

パターンが理想的にしにくい。 故障率が無駄に増える。という事が発生するからです。

もし私がつくるなら、カスコード回路も省きます。 理由は、その後トランスが

入るためにカスコード化して高域を伸ばした甲斐が無いから。です。

初段がJFETなら、VDS電圧を10V以下に抑えるためにカスコード回路を組んでおいた

方がゲートリークをおさえることができるってメリットがあります。

だた、ゲートをDC直結していないとそれも意味がありません。

>それと実際作るなら負帰還はオープンループのF特を見てからにしたほうがいいですよ。

鋭い指摘と思います。 トランスのシミュレーションはしにくいので、

実測してボード線図を書いて、どう位相補償をいれるかを検討するって感じですね。

真空管アンプのように、軽いフィードバックしかかけないというのが

この回路の落ち着く先と見ていますが、思いっきりNFBをかけて直線性を良くした

音も聞いてみたいですね。

とても楽しみな回路と思います。 若輩者さん、がんばってください!

[1078] (無題)

若輩者さん

C3はエミッタのre+エミッタ電流帰還抵抗の抵抗値とで時定数になるので

電界コンデンサが必要な容量になります。

1個自作するだけですしふつうの差動にしてDCバランスはトリマで調整すれば十分だと思います。

それと実際作るなら負帰還はオープンループのF特を見てからにしたほうがいいですよ。

エミッタ電流帰還抵抗が2Ωだとかなりゲインが取れてしまうので位相補償が必要になるでしょう。

[1077] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん

>そうそう、定電流ダイオードはバラつきがあるので、下記の回路では無い方が無難だと思います。

CRDに見えるのは、定電流回路というだけなので、心配御無用です。一応、カレントミラーで作るつもりです。

>それより、Q1,Q2のhfe選別をしておくと良いと思います。

どの程度の厳しさで選別すべきなのでしょうか。±10とかでしょうか。

相当厳しくするなら、まるはさんのタンデムを使ってみるのも良いかな、と思わなくも無いです。

とりあえず、書いてみましたけれども、動作するのだろうか・・・。

あまりにも初すぎて、全く想像できないです。

何より、LTSpiceでST-48をシミュレーションする方法が分からないので、事前に発振対策が出来ないというのが心配です。オシロは最近導入したので、ヘッドフォンを焼く心配はないです。

[1076] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

若輩者さん

プリアンプとしての出力は、ヘッドホンに比べて軽いのでドライブ能力は

あまりいらないですね。 現在のアンプ入力は大抵の場合5kΩ以上はあります。

対してヘッドホンは、30から60Ωくらいが主流で、場合によっては10Ω程度と

低いインピーダンスのものもあります。 インピーダンスが低いと流れる電流が

多くなり、アンプ側から見ると重たい負荷となります。

おっしゃる通りトランスでDCをカットしているのでDCアンプに繋いでも安心ですね。

そうそう、定電流ダイオードはバラつきがあるので、下記の回路では無い方が

無難だと思います。 それより、Q1,Q2のhfe選別をしておくと良いと思います。

DCバランスずれは、どのくらいまで許容できるかちょっと不明ですが、

マイクロアンペアオーダーまでは必要ないと思いますよ。

ただ、1mAずれているとちょっと多いかなって思います。 あくまでも野生の勘です(笑

[1075] Re: 差動回路からの出力信号の取り出しについて

たかじんさん

>ST-81も良いですが、ST-48の方が、コアサイズが大きくヘッドホンをドライブするときには合っているかもしれません。

ヘッドフォンがドライヴ出来れば、プリアンプにも有用そうですね。

DCオフセットが無いなら、DCアンプに直結出来ますし。

>>むしろ、混乱してしまいました。

>ですよね。 DC電位を中心に、交流信号は上下に振れます。

>ということで、Q3,Q4の耐圧(Vce)には気をつけないといけません。

>VCC電圧を少し超える瞬間があるってことです。

DCだけ、ACだけ、別々に計算するという基本を忘れていた気がします。

>DCバランスが崩れると、磁気飽和して信号が大きく歪むかもしれないって所です。

>Q1,Q2のコレクタ電流はなるべく等しくなるようにしておくべきです。

>センタータップから両サイドに等しく電流が流れていると、磁力は打ち消しあって

>ニュートラルな状態になります。

ということは・・・定電流回路を、入力側と帰還側で分ければ良いのではないでしょうか。

交流的には、コンデンサで結合する、と。

でも、これは既に、差動対ではないような・・・。

ちょっとLTSpiceでシミュレーションする方法が分からないので、動くか全く分かりません。

差動対に、高耐圧のトランジスタを用いれば、カスコードが不要になって、回路が簡単になる気がします。

それと、書いてから思いましたが、ZDに定電流回路を付ける必要はないような・・・。Veeに直結で良いと思います。