新しい投稿 BBS22.html ← 現在のページ → BBS24.html 古い投稿

[1190] 保護回路

kissinさん

スピーカー保護回路といいますか、アンプの保護回路といいますか、

どちらの意味が正しいかはおいておいて、一般的なアンプに入っている

プロテクタの機能は、下記の5つです。

1.電源ONタイマー

2.電源OFF検出

3.DCオフセット検出

4.過電流検出

5.過熱検出

たまに過電流検出でリレーを切らずに、電流リミッタで終段TRを保護するタイプもあります。

どうしても音をならし続けなければならないPA用のアンプなどでは、リミッタを

入れるケースが多いような気がします。

私のブログで書いたものは1.2.3.までの回路です。

製品レベルにするにはからなず全てを入れます。

[1189] Re:オンディレイ回路

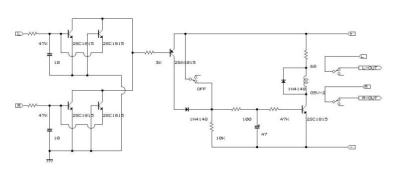

ミュート回路を掘り出してきました。

ただし、この回路は論理が逆ですので、よく理解されてから

使ってください。

早い話が、電源は別体で、ヘッドホンアンプ側に電源スイッチ6Pを付け、

電源スイッチがOFFの状態でも実はリレーが駆動して、接点が離れます。

つまり、ヘッドホンアンプが動作状態ではリレー接点は繋がって

リレーそのものはOFF状態です。

電源スイッチをONにすると、約2秒たってから、ヘッドホンアンプからの出力が

つながります。

そして、電源スイッチをOFFにすると、即座にリレーが動作して、ヘッドホンアンプからの

出力が切れます。

ただし、電源は別体ですので、動作したままか、テーブルタップのスイッチで

AC100Vを切る必要があります。

[1188] Re:オンディレイ回路

まるはさん

たかじんさん

一言にスピーカー保護回路といっても、

用途やスペックによっていろいろな回路があることがわかりました。

そこの設計もアンプの製作になるのですね。

とても勉強になりました。

また、設計中の電源OFF検知の回路については

部品を購入でき次第試してみたいと思います。

[1187] Re:オンディレイ回路

kissinさん

まるはさん

>でも、電源を別にするといろいろと問題が出ました。

そうそう。電源が変われば、それなりに設定をしなければなりませんね。

HPA-12で使っている電源OFF検出は、TA7317P式です。

使っている電源電圧や、On,Offの立ち上がり、立下りの時定数に

あわせて設定してあげる必要があります。

確実な電圧検知方法としてはツェナーダイオードを基準にしてしまう

ことだと思います。 それも電源電圧が変われば、ツェナー電圧を

変えてあげなければなりませんが。。。

結局は、電源のOFFを検出するのに無調整でどれにでも勝手に程よく動作

してくれる回路定数というのは無いのかもしれません。。。

(複雑な回路を組んでよいのならできなくはないでしょうけど)

[1186] re:JET

n'Guinさん

温度、低めで大丈夫そうですね。

TA2020を使ったアンプはDクラスの中では優秀で、その音を好む人は多いでですね。

みずみずしさは、なかなかのものだと思います。

>細部まで、しっとり、くっくり、はっきりしています。小音量でのリニアリティの良さを感じています。

n'Guinさんが選んだ部品が良かったのだと思います。

あと、最終段トランジスタをヒートシンクなどにがっちり固定すると音もかっちりするような気がしています。

色々楽しんでください。

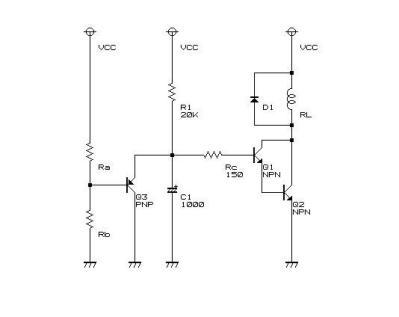

[1184] Re:オンディレイ回路

オンディレイのミュート回路が動作されたようですね。

以前、ヘッドホンアンプのミュート回路で散々苦労しました。

トランスを使用するのであれば、「たかじん式ミュート回路」が確実に動作しますし

プロテクション回路も含まれているので安心です。

でも、電源を別にするといろいろと問題が出ました。

>今のところ、シャントレギュレータを用いた電圧検知を組み込もうと考えています

小型のDCアダプターと2000μF程度の電解コンデンサが電源ラインに付けているときは

添付の回路でも動作してくれました。

PNPトランジスタで電解コンデンサの電荷を抜く仕組みです。

また、ベースについている抵抗(Ra,Rb)がミソです。

これを1/1(Ra/Rb)程度にして、電源電圧が半分まで下がった時点でトランジスタを

ONにするという方法でした。

しかし、別のアンプでは問題が出ました。

アンプの電源回路だけで3万ファラッドにもなるコンデンサ群がいるのと、別筐体に入れた

電源にも同様のコンデンサが載っていますので、これを放電させない事には電圧検知回路が

満足な動作をしてくれませんでした。

かといって、この容量のコンデンサを瞬時に放電するとなると、別の問題が出てきますし。

(MOS-FET並列で、いや、いっそのことIGBTで大電流を。。。しかしながら今度は内部抵抗が・・・)

紆余曲折の結果、アンプの電源スイッチが3端子なのを利用する方法になりました。

説明すると、またややこしい物なので、回路図を自分のブログで探していますが

さてどこにあるやらでして。

[1183] Re:オンディレイ回路

>まるはさん

お早いご回答ありがとうございます。

放電抵抗を忘れてしまっていました。

電解コンデンサC1とパラに放電抵抗2.7kを入れました。

遅延回路のコンデンサ容量をコメントに従い1000uFに変えたところ、

オンディレイ回路として正常に動作しました。

遅延時間の計算を間違えていたのが原因でした。

コンデンサ電圧から計算したところ、

この回路では、リレーが動作する時間tはt~0.1CRとなりました。

おかげさまで無事に遅延回路を作成することが出来ました。

ただ、現状の回路では電源をオフにしたときのポップ音は防止できないので、素早くリレーをオフに出来る回路を考え中です。

今のところ、シャントレギュレータを用いた電圧検知を組み込もうと考えています。

[1182] re:オンディレイ回路

kissinさん

>オンディレイがかからずオフディレイになってしまいました。

単純に電解コンデンサの容量を大きくしてみてはどうでしょうか。

1000μFほどに。

それと、電解コンデンサを放電する回路がないため、

電源をOFFにしても、オフディレイになるのではないでしょうか。

つまり、電解コンデンサの放電に時間がかかるため、トランジスタはONの状態が続きます。

そして、電源をOFFにしたあとすぐに電源を入れると、電解コンデンサは充電されているため

トランジスタがすぐにONになるので、いっけんすると動作していないように見えるのではないでしょうか。

iPhoneから書いていますので、解決案は、また明日にでも

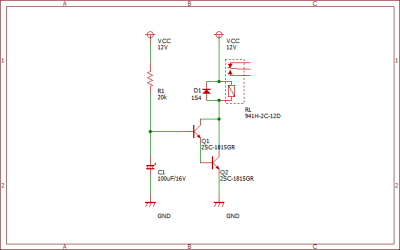

[1181] オンディレイ回路

たかじんさん、皆様

アンプの電源投入時のポップ音防止のために、たかじんさんのHPA-12のオンディレイ回路を参考にして、オンディレイ回路を作ってみました。

たかじんさんの回路と違うのは、トランジスタをNPNトランジスタとしたところぐらいです。

この回路をブレッドボードで試作したところ、オンディレイがかからずオフディレイになってしまいました。

回路としましては、電源投入後、コンデンサC1への充電が始まり、コンデンサにかかる電圧が2つのトランジスタのB-E電圧の和以上になったときリレーが作動する仕組みと理解しています。

何か原因がわかる方がいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

[1179] JET

たかじんさん

安全基準のPDFを教えていただき、ありがとうございます。教えていただいたページだけではなく、他も読みました。

現在、終段をシングルで放熱してみています。 ケースへの放熱がだいぶ効果的で、一番熱いところでも、ぬるま湯ぐらいの温度です。 アルミ板だけでも、熱いけれど触っていられる程度でした。

昨日、待てなくなって、ちょっとならしてみました。音量差があって、びっくりしましたが、またはんだ不良を見つけて直りました。 矩形波は10KHz でも、しっかりしていて、良さそうでした。 2パラになると、また変わるかもしれませんが。

音質は、ちょい聴きでも、TA2020アンプとは格の差を感じました。まだ、チェンジニアで調整していないのに、細部まで、しっとり、くっくり、はっきりしています。小音量でのリニアリティの良さを感じています。 このままでもいいかしらんと思うほどです。

時間を見つけて、保護装置の部分、終段トランジスタのパラレル化、TIPSによる改善と楽しんでいくつもりです。

すばらしい基板をお譲りいただき、ありがとうございます。

[1177] Re:追伸

n'Guinさん

2SC5171/2SA1930は、良いトランジスタのようですね。

電流が2Aと大きいのにftが200MHzと高速で、特性も素晴らしいです。

>長時間作動させて、さわれるぐらいなら「良し」というアマチュア感覚で確認するつもりです。

それで、大丈夫だと思います。

半導体は、案外熱には強いです。 70度常用でも、そう簡単には壊れません。

ピーク時(連続で最大出力するなど)に120度を超えても、まだ壊れません。

ですが、近くに置いた電解コンデンサがやられます。

また、ヒートシンクが触れられるような構造の場合は、火傷などのリスクが

あるため、露出金属部の温度の上限は低めにしておいた方が良いと思います。

http://www.jet.or.jp/common/data/new/semi_20131213.pdf

こちらの38ページを参考にして下さい。

金属で、60度になると、かなり熱いです。(強く1秒間触り続けられない程度)

プラスチックなら60度でも、わりと平気だったりします。

[1176] 追伸

2SC3421/2SA1358 と 2SC5171/2SA1930 のデータシートをみてみました。

2SC3421/2SA1358 で Ic = 50 mA 流れる Vbe(0.65V)だと、2SC5171/2SA1930 ではIc = 100 mA 程度になっているようです。

こういうふうにデータシートから、確認してみて、ちょっとうれしくなりました。

[1175] Re^3:失敗の少ないディスクリートアンプの作り方

こんにちは。 途中経過報告です。

昨夜、何とか時間がとれて、アンプ部の部品を取り付けてみました。ただし、終段はシングルです。終段トランジスタは、2SC5171/2SA1930です。 なお、http://6218.teacup.com/nwelec/bbs/1148 で、たかじんさんが教えてくださったように、NFBの10k側を4.7kに下げています。発振がこわいのと、ゲインが20dB ぐらいのほうが使いやすい、ふたつの理由です。

DC オフセットがとれるところまで、確認しました。まだオシロでみていないので、発振しているかどうかはわかりませんが、FET入力の電圧計で 0 mV で、数分放置しても安定しているので、大丈夫だろうと思っています。(甘い???)

アイドリング設定抵抗は10Ωで、0.1A ぐらい流れています。 2パラにするので、このアイドリング電流なら、8Ωで0.6W ぐらいまでA級になります。 ちょうどいいかなと思っています。 もちろん、放熱をきっちりやるつもりです。

具体的には、2パラのコンプリを基板上と基板下とに分けて、配置して放熱します。

基板上側は、電解コンデンサから最も遠いところに配置し、両チャンネルのコンプリには、1.5 mm 厚のアルミ板 100mm × 25 mm を2枚をとりつけます。そのアルミ板をL字のアルミアングルを通して、ケースの放熱板につけます。

もうひとつの両チャンネルのコンプリは、基板下に取り付け、1.5 mm厚のアルミアングルを介して、底板に放熱させます。

ケースは、タカチの HIT シリーズなので、ケース自体が2℃/W 程度の放熱抵抗です。10V 0.1A ×8を、なんとか放熱できるだろうともくろんでいます。 熱抵抗を計算してみると、余裕で大丈夫なのですが、実際にはやってみないとわかりませんよね。

長時間作動させて、さわれるぐらいなら「良し」というアマチュア感覚で確認するつもりです。

最初の音出しは、はやくても、今度の日曜日あたりかなと思っています。

音を出したら、また、報告します。

追伸:最初のチェック時、片チャンネルが多回転型VR を回しても、全然反応せず、あせりました。テスタであたって確認をしていたら、多回転型VR の一部の半田付けを忘れていたという恥ずかしい間違いでした。

[1174] Re:FBTFTについて

Yosyosさん

そうだったんですか。

volumioのカーネル+SPI-FBドライバは、やっぱりコンパイルしなければならない

んですね。 volumioのカーネルは独自に何かやっているのか、

単にパラメータを最適に選択しているだけなのか、内容を把握していない

ので、なんとも不明です。

[1173] Re:藤原さんが

CR-Xさん

お気楽さんもRaspberryPiに踏み込んできましたか。

DACはお得意分野ですからね。 面白そうです。

[1172] FBTFTについて

たかじんさん

FBTFTのページにあったアップデート方法では、Raspberry piのFirmwareを入れ替えてしまうようです。ここでFirmwareと呼んでいるのは、実はkernelとデバイスドライバーとのことでした。

FBTFTをインストールすると96khz以上のサンプリング周波数のファイルで音がおかしくなったので、見直してみると、そんなことがわかりました。

その為、方式を変えてPythonで動くドライバーで考えちゅうです。

でも今度はPIL(Pillow)の負荷が気になっています。

[1171] 藤原さんが

RPi+PCM51xx(他既存DAC各種)で遊び始められましたね。

あちらはIrBerryDAC(多分ご存知ですよね?)の小型シンプルでベストパフォーマンスに対して、PCM5142を複数使った重厚長大路線を突っ走るのかな。

どちらも日本の作者さんの方が海外よりぶっ飛んでると思うのは、私だけじゃ無い筈。

[1170] PCM5102とPCM1792

henさん

とても面白い情報、ありがとうございます。

PMC179xシリーズは、特性はTOPレベルですが、DAC後のアナログ回路設計で

良くも悪くもなるように思います。

その点PCM510xは、殆んど手間をかけずに、あれだけの音を出すというのが

すごいですね。 妙なクセがないので音楽ジャンルをえらばず、

ソツなくこなすタイプだと思います。

またオートミュートの動作も優秀です。

ESS社の同等クラスのES9023は、ポップノイズがハッキリとでます。

耐えられないほどの音量のポップノイズではないのですが、

比べるとPCM5102の出来のよさを感じられる結果となります。

[1169] Re:電子VR

nacさん

ここ2ヶ月くらいでリクエストを何件が頂いておりますので、近いうちに基板を製作しようと思います。

よろしくお願いいたします。

[1168] 電子VR

電子VRが在庫無しなのですが再リリース予定はありますか?

[1167] (無題)

面白い書き込みを見つけました。

http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/255358-what-so-unique-about-pcm1795.html#post3908368

TIの中の人がPCM5142とPCM5102はPCM1792よりずっと安いのに同じくらい音が良いよって書いています。

この人のほかの書き込みはそれほど目を引くものはありませんでした。

[1164] Re^2:失敗の少ないディスクリートアンプの作り方

n'Guinさん

いえいえ大丈夫です。私も人から教わったものです。

慎重に壊さないようにしたいところですよね。

RSのトランスで電源を作ると、電源電圧がオリジナルより高くなりますので、

最終段のTRの放熱は必須となります。

発熱は、電源電圧とアイドリング電流の掛算値です。(無信号時)

さてさて、選別の件ですが、ぺるけさんのアンプはDCを帰還していないため、

初段のペア特性が命です。 ペア特性がずれると、そのままDCオフセットに直結します。

最終的な出力はコンデンサで切っているので問題なさそうに思えるかもしれませんが、

信号増幅のセンター電圧がずれてしまうのです。

結果、歪がとても多くなってしまいます。

ですので、ぺるけ式では「ペア特性が命」です。

HPA-12は、DCオフセット調整ボリュームがあるのと、DCまで帰還をかけて

いるので、そういう神経質な面はかなり緩和されています。

さすがにIDSSが2倍くらい違うと歪み特性に影響が出てくるとは思いますが

そこそこ揃っていれば何ら問題はありません。

非常に細かく音質を気にされる場合、ペア特性を揃えて、負荷抵抗バランスも

とってあげると極わずかに向上します。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/hpa12_dcamp.html

こちらのR4,R54に22-33k抵抗を並列にというのが負荷バランス取りです。

[1162] Re^2:失敗の少ないディスクリートアンプの作り方

たかじんさん、こんばんは

返信ありがとうございます。 かつて、金田式を作ったころには、ドライブ段だけ作って調整して・・・というように調整法が書かれていました。 コピーして

作っていた弊害(自分の頭で考えていない)で、回路の理解が進んでおらず、何も分かっていません。常識を答えさえて、すみません。

先週末に、秋葉原にいって、さまざま購入してきました。

2SK170を30個購入して、ぺるけさんの選別冶具を作って選別してみました。 IDSSだけで選別すると、たしかに、VGSは結構ばらつきます。 VGSで選別して、IDSSが近いペアを選ばないと、まるはさんがいうように、ばらつくようです。

とりあえず、電源部までバラックができあがりました。

RSの 80VAのトランス、31DQ10 × 8本で整流、高周波用の日ケミ KZH 3300μ正負各4本です。

現在、放熱方法を考えています。 そのままでも大丈夫とのことでしたが、なんとなく気持ち悪いので。

また、進行しだいで、報告します。

[1160] Re:HPA-12(FET入力)

>確かに初段FETで音が変わりますね。

>色々試してみるのも楽しいです。

部品箱の中で忘れさられていたFETを、ふとした思いで

Idss測定してみると、おおよそ使えそうな電流値だったので

片CHだけ差し替えてみたことがあります。

2SK19

AMラジオの音がしました。

ホワイトノイズの彼方に音がしているという表現が正しいかも

しれません。

2SK192A

これもノイズが多く、聞くに堪えない音しかしませんでした。

定電流値をうまく合わせないと見事な発振器となりました。

2SK241

ノイズもなく、音を出すと以外に聞けるようでしたが、

高域で発振している様子でしたし、定電流値を変えたところで

大差ないので、回路的に根本的な最適化が必要と思いました。

単に私の回路構成が悪すぎた結果だと思っていますが、

手持ちが2個だったのでそれ以後は使うことはありませんでした。

蛇足としましては

2SC372

2SC1815の代わりにならないかと思いましたが、思った以上に

ノイズが目立つようでした。

[1159] Re:HPA-12(FET入力)

ITOさん

2SK241って高周波用のFETですね。

私が試したのは2N7000というスイッチング用の素子です。

このあたりは、データシートからは音が想像できないので

実際に試してみるというのが確実ですね。

というより、交換して音を比較するのがとても楽しいです。

[1157] Re:HPA-12(FET入力)

>たかじんさん

コメントありがとうございます。

確かに初段FETで音が変わりますね。

色々試してみるのも楽しいです。

>>じつは、秋月で売っているMOS-FETも初段に挿したことがあります。

まさにそのMOS-FETなんですが・・・

オーディオ用途では無いんですが、2SK241の音質がかなり良い、というのを目にしたので、GRランク(Idss=10mA弱)を入手して試している最中なのですが、確かに凄いです。

なんというか解像度が高くレンジも広いです。

ちょっと高音が刺さるような気がしますが、エージングで変わるらしいので現在続行中です。

ただ私の勘違いかもしれませんので(笑)、興味あればどなたか試してみて頂ければと思います。

熱結合はやりやすいパッケージ形状です。

※ピン配がちょっと違いますので(真ん中がゲートでは無い)、注意が必要になります。

[1155] Re:HPA-12(FET入力)

ITOさん

2SK246もいいと思います。

gmが小さいので確かに2SK30に近い特性なのかもしれません。

データシートを見てもノイズ特性など書いていなくて、あまりオーディオを

意識していないのかなとも思ったりしますが、好んで2SK246を使っている方も

いらしゃるようですので、音は良いのかもしれません。

じつは、秋月で売っているMOS-FETも初段に挿したことがあります。

MOSは、ノイズが多く、入力容量も巨大で初段には向きません。

でも、どこか懐かしいラジオの雰囲気があってノスタルジックな

気分にひたれます(笑

初段のTR(FET)は、かなり音に影響があるので、交換して好みのモノ

を探すのは、自作派だけが味わえる醍醐味なのかもしれませんね。

[1154] Re:失敗の少ないディスクリートアンプの作り方

n'Guinさん

確かに、一発で電源を入れるのは、それなりに経験をつまれた方だと

躊躇しますよね。

むしろ初心者の方が、確認もせずに一気に電源投入したりします。

通常、電源電圧を低いところから入れて確認するのが多いと思います。

トランス電源を使っているときは、スライダックを使って徐々に電圧を

上げていきます。

そこまでの設備がない場合、まあ、現在の私も含めてですが。。

まずは、慎重に基板の実装状態を確認します。

HPA-12基板くらいの回路規模でしたら目視確認でどうにかなるレベルと思います。

そして、電源ON! もちろんスピーカーなどはつなげません。

繋げるのは、テスターです。 ミノムシクリップなどで手放しでも接続

出来るようにしておくと便利です。

2ch分を一気に電源投入するならテスターは2個用意して、両方の

出力の電圧を監視しておくと良いです。

出力はリレーの後ではなく、前です。

HPA-12はアンプの出力にオフセット電圧があるとリレーを接続しません。

少しでも部品の焼ける臭いがしたらすぐに電源をOFFします。

また、最初は、5秒くらいで一旦電源をOFFして、各トランジスタなどが

熱くなっていないか確認するというのも良いでしょう。

5秒がOKなら10秒、 10秒で問題なければ、電源を入れながら

各トランジスタを触ってみる という感じです。

臭い、音、指先で温度を見る。テスタで電圧を見る。

という風に五感を総動員します(笑

[1152] HPA-12(FET入力)

こんにちは

HPA-12の純A級FET入力タイプを作成し楽しんでおります。

初段のFETを2SK30A、2SK170-V、2SK117-BL、2SK369-Vなど色々差し替えてみて、自分では117の音が気に入ったので(硬質な感じ?)、今のところメインに使っています。

いずれもIdssが2SK30よりだいぶ余裕があるので、以前たかじんさんにアドバイスを頂き、R3,4及びR14の値を変えています。

この度、2SK246のBLランク(Idss=10mA弱)のペアが入手できたので、試した所、なかなか太い音でいい感じです。

ちょっと調べた所、2SK246というのは2SK30の後継・代替?っぽい位置付けなんでしょうか。

音的には確かに30に近いような気がします。

部品のことは詳しくないのですが、こちらではあまり見かけないので、一般的ではないのかなと思ってしまいました。

[1151] 失敗の少ないディスクリートアンプの作り方

つまらない質問ですみません。

これから、HPA-12 ミニアンプを作ろうとしていますが、どうやって作り上げていくと失敗が少ないでしょうか。

電源部を先に作成して、0.1A のヒューズを入れて供給し、片チャンネルずつ仕上げていくつもりです。

真空管アンプだと、一段ごとにチェックできるのですが・・・・。

NFBをかける前にも、動作を確認できます。

HPA-12 の場合だと、片チャンネルを全部仕上げないと、動作しないように思えます。

何か良いお知恵があったら、教えてください。

[1149] re:HPA-12 ミニアンプ(案)

たかじんさん

まるはさん

こんばんは。 返信をありがとうございます。

安定化電源の件は、想像通りのお答えです。 いろいろ試してみたいと思っています。

2)FETの選別の件、ありがとうございます。

ぺるけさんのFET選別と同じことをしてみようと思ってはいますが、このご返信で、安心して挑めます。

終段Tr の件ですが、私の大好きな Soulnote が良く使用しているトランジスタにしてみようと思っています。

3)負帰還の件ですが、私の想像があたっていたようで、ちょっとうれしいです。

作例3にある記事では、終段Trがシングルであったことと、エミッタ抵抗を下げたこと(シングルなので、影響が大きいようです)が影響して、スピーカー出力のDC安定度が問題になって、ACアンプにしたのだと解釈していました。

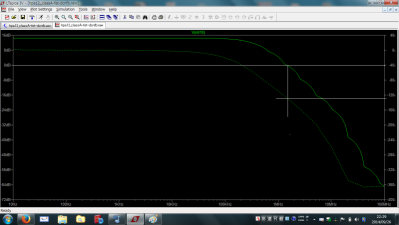

よって、DC安定度を上げることと音質を両立するために、負帰還関連を変更してLtSpice にかけたところ、15KHz あたりから、ゲインが下がっており、2ポール位相補正をなくしたところ、かえって位相変異が減った次第です。

たかじんさんの経験則と一致しているようなので、安心して試してみることができます。

今週末に部品を買いに行き、来週から組み立ててみようと思います。

また、質問してみたいと思います。

ありがとうございます。

[1148] re:HPA-12 ミニアンプ(案)

n'Guinさん

まるはさん

1)電源トランスは、RSでも大丈夫だと思います。定電圧化するかしないかは

完全に好みの問題です。

ですが、スピーカーを鳴らすなら安定化電源がネックになるケースが多いです。

電源電圧が高いと、終段のアイドリングを上げられません。発熱量が多くなるためです。

アイドリング電流は、音質へ影響しますので悩ましい所です。

最終段のトランジスタに2~3mm厚程度のアルミ版を付けて放熱することで両立できます。

電源電圧が高くて少し大きなパワーがでる場合は放熱は必須になってきます。

2)実は、2SK170でも無選別でいけます。 というのもHPA-12にはDCオフセット調整

ボリュームがあるからです。

ただし、選別した方が電源のハムノイズが少なくなります。感度の高いヘッドホンなら

このハムが気になってきますが、スピーカーなら選別なしで大丈夫じゃないかと思います。

最終段トランジスタは、適当です。種類によって音がかなり変わるので、

試せるのでしたら、いくつか試したほうが良いかもしれません。

3)NFB回路は、添付されていた回路図の通りDCを100%帰還とすることでDC安定度は増します。

信号入力側のGNDへ落とす抵抗は10k~47kΩ1本で良いと思います。

2ポール位相補正は要らないような気もします。バイポーラよりFETの方がゲインが低いからです。

発振気味でしたら、NFBの10k側を4.7kくらいまで下げて仕上がりゲインを高くして

みてください。

[1147] re:HPA-12 ミニアンプ(案)

まるはさん

返信ありがとうございます。

1)安定化電源とするかどうかは、現時点で未定です。 ケースのほうは余裕があるので、音を聞いてから検討したいと思っています。

2)2SK170 の選別の件、ありがとうございます。

初心者の私は、選別なしを選んだ方が良さそうにも思ってしまいました。

もしそうするとなれば、回路ごと変更ですね。

3)終段トランジスタのお薦めをありがとうございます。

う~ん。 たかじんさんのオリジナルをそのままコピーのほうが無難かなあ。

少しは実験してみるのがいいのかなぁ?

迷いは深まるばかりです。

でも、来週末に東京に出張するので、そのときには購入したいと思う私がいるのでした。

[1146] re:HPA-12 ミニアンプ(案)

私がコメントすると、迷いが生じると思いますので、

話半分で聞いてください。

ただし、実経験上での話しです。

1)電源は、RSのトロイダルトランス

>9V x 2 (AC115V に対して)の80VA

HPA-12に習って、ノイズフィルタは抵抗とコンデンサのみで行うのか

もう少し高めの電圧のトランスにして、正負8V3端子レギュレータで

安定化させるか。

別れどころです。

(ただしオリジナルはRコアトランス6.3V*2なので、少し

電圧が高くなる可能性があります。)

前者はふわっと広がる感じですし、後者はカチっとした安定感があります。

私は最終的には共立電子のトロイダルトランス / HDB-12(L)で

正負8V3端子レギュレータで安定化させました。

2)整流後のコンデンサ

積めるだけ積むのも方法ですね。

3)回路について

>初段は、2SK170BLです

好みの世界ですので、御好きなのを選ばれるのがいいと思います。

2SK170BLは特に高域が伸びる傾向にあるようです。

>1. 2SK170BL で、ペアを組むのに何個ぐらい購入しておけばいいですか?

>秋月で買う予定です。30個ぐらい?

自力ですべて調達されるという事でしたら、私の経験からですと

秋月ので50個買って、15パーセント以内で3セット(4個1セット))ですが、

1パーセント以内のは1セットも取れませんでした。

合計3台、HAP-12を作りましたが、不思議な事に実際に動作させると

FET選別器で15パーセントもずれている3個のドレイン電圧は

よく似た電圧になりましたが

必ず1個だけかなり違う電圧となりました。

4個を入れ替えするだけでも、ドレイン電圧は変化しますが、3台目とも

なると面倒になって外れの1個だけを他の手持ちのと交換すること数回。

やっと4個とも合わせられました。

HPA-12では、2SC1815を後に2SK170が1台、2SK30Aが2台作りました。

2SK30Aの方が何故かばらつきが少ないようでした。

>2. 終段トランジスタのお薦めがあったら、教えてください。

> 特に問題がないなら、適当に買います。

2SC4793 / 2SA1837

2SC4883 / 2SA1859

2SC4382 / 2SA1668

A級として、これのうち上2つを使っています。もう1台はBC550C / BC560 を

3段使っていますがA級動作ではありません。

>3. オリジナルから変更したNFB回路、および、2ポール位相補償あたりは大丈夫でしょうか。

ここらあたりは、たかじんさんのコメントが正しいと思いますので、私は

控えさせていただきます。

[1145] HPA-12 ミニアンプ(案)

みなさま、こんばんは。 HPA-12 基板を使って、ミニアンプを作ろうとしています。 私はディスクリートアンプを作るのは、うん十年前に金田式のコピーを作った経験しかありません。 どうかお知恵をお貸しください。

さて、これまでの経過ですが、たかじんさんのサイトを一通りは読みました。しかし、よくわかっていないこともたくさんあります。

1)電源は、RSのトロイダルトランス

9V x 2 (AC115V に対して)の80VA です。SBDで整流します。 たかじんさんのように、正負別にブリッジを組むかどうか、若干迷いがあります。

2)整流後のコンデンサ

我が家は電源事情が悪いので、KZHで 3300μ×5にしようかと思っています。

基板上には、KZ 1000μ×4(各チャンネルごとは、各1)のつもりです。

3)回路について

純A級FET式をベースに、LTSpice でいじってみています。

初段は、2SK170BLです。 たかじんさんのいうように選別します。

終段は、LTSpiceにあった近いものを選びました。 実際には何いいのかわかっていません。

純A級FET式の場合、DC的に不安定らしい(作例で、あえてACアンプにしている)ので、たかじんさんのページ(http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/10/nfb-77de.html)から、DC100%帰還はどうだろうかと考えています。

現時点での定数を図に示します。 また、そのときの安定度も示してみました。 2ポール位相補償をしなくてもだいじょうぶにもみえますが、いかがでしょうか。

さて、質問はいくつかあります。

1. 2SK170BL で、ペアを組むのに何個ぐらい購入しておけばいいですか?

秋月で買う予定です。30個ぐらい?

2. 終段トランジスタのお薦めがあったら、教えてください。

特に問題がないなら、適当に買います。

3. オリジナルから変更したNFB回路、および、2ポール位相補償あたりは大丈夫でしょうか。

当方、一応オシロは持っています。 発信器もあります。 ただし、真空管アンプの測定で使用した程度の素人用です。

どうかよろしくお願いします。

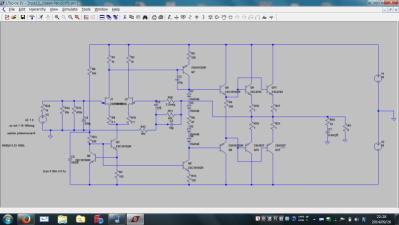

[1144] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

CR-Xさん

鋭い突っ込みですね。LTspiceを使って検証されています。

ノコギリでもカンナでも道具は使い手によって、結果が変わります。

カンナをかける前に、素材の特性(木目)を見極める必要がある。

闇雲に道具をつかってもキレイに仕上がらない。

分かりにくい例えですみませんです。

[1143] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

専門系の月刊誌で発表する回路をSPICE等で「ざっと大まかにでも」シミュレーションしたりしないんでしょうか?

見てないので特殊回路やモデルの無い素子とかで出来ないかもしれないですが。

トライ&エラーもやって見るのが面白い世界なんですが、「ある程度は物になる」と受け手は見てしまいそうです。

[1142] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

実は更に続きがあります(笑

カレントミラーの出力側を、2段目のTRのVbeで約0.6Vに制限されているのですが、

そのVbeは、温度特性で約-2mV/℃の係数を持ちます。

通常、電子機器は、ご家庭内で使用されますから、使用上の温度範囲は

0℃から30℃くらいを想定しておけばよいと思います。

ケース内に入れると、内部温度は上昇しますので、50℃までを許容したとします。

となると、-2mVの係数だと、100mVほどVbeがずれる計算ですね。

Vceが1V以下では、hoeや増幅率が大幅に変動してしまう領域(準飽和領域)

なのですが、そこを使いながらも、Vceが100mVもずれる要因もあるとなると、

一体どこを目指している設計なのか推測が難しいです。

私の目がフシアナなためか、回路を安定して動作させようとしている気配

を感じられません。

出力段についてはまるはさんの実験の通りと思います。

発振は、ゲイン過多によるものと思います。低い抵抗をぶら下げることで

ゲインを殺して安定させるという手法です。

それ自体は間違った方法ではありません。 が、オーディオ用のプリアンプ、

ヘッドホンアンプ、パワーアンプは負荷が繋がらないことを想定しなければ

ならないので、ちょっと微妙ですかね。

シミュレータの活用方法としては、温度を振る、TRのhfeを振る、

負荷抵抗を振るなど、実回路で実験を行なうのが面倒なことをサクっとPC上

で行なって、条件を振ったときでも安定的に動作することを確認するってのが

有効的な使い方なんじゃないかと思っています。

[1140] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>どうですか。問題点は見えてきましたでしょうか?

ううううううむ、と唸ったまま次が出てきませんでした。

初段が一番の問題を抱えているのは分かりますし、終段?も

この状態ではまともに動作するのかな、やはりしませんね。

ブログに書かれていた、

「トランジスタを飽和領域で使わない方が良い理由とは」

どこをどう捻っても、「トラ技術2014年8月号のアンプ」は

回路上、逸脱しているとしか考えらません。

さてどのように作り変えるか、そちらの方が解決が早そうです。

それか・・・・・破棄ですね。

[1135] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

若輩者さん

ひとつだけヒントを

TRのコレクタ同士を付き合わせた回路、例えば能動負荷や、カレントミラー同士を

ぶつけたものですが、TRのコレクタは非常にインピーダンスが高くゲインが沢山とれます。

計算式でいうと、「ゲイン=gm・RL」のRLが負荷抵抗なのですが、

その負荷抵抗が高いためにゲインが大きいということです。

Ic=2mAで計算すると、

gm=40・2mA = 80mS と RL= 50V/2mA = 25kΩ (アーリー電圧を50Vとしました)

ゲイン=80mS・25kΩ = 約2000倍 つまり 66dB

さてさて、まるはさんが負荷抵抗を8Ωなど入れて発振が収まったというのは、

このRLに並列に8Ωを入れたために、ゲインが下がっただけといえます。

ゲイン(8Ω負荷時)=80mS・(8Ω//25kΩ)= 0.64倍

どうですか。問題点は見えてきましたでしょうか?

各種計算式はこちらをどうそ。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/01/post-26ac.html

[1134] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>±1.5V電源という特殊な環境ですので各TRの電流値が少し奇妙な設定になっていますね

>アンプの初段は、アンプ全体の性能を握っているので慎重に設定する必要があります

今まで見たこともない回路、低すぎる電圧と、今までのつたない経験がさっぱり役立って

いないのがよく分かったような気がします。

でも、何かヒントがるだろうと思っていましたが、たかじんさんのブログには

しっかりとありましたね。

でも、難しすぎてさっぱりなのですが。。。

今日も朝練となりました。

そして、振り出しとなってしまいました。

流石に負荷抵抗が5.1Ωや6.8Ωは問題だろうということで、ほかで使っていた

8.2Ωをはずしてきて付けてみました。

思いっきり発振しだしました。

やれやれ、といった具合です。

[1133] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>Tr5の、エミッタ側にもコレクタ側にも470ohmを入れる、というのが正しいかもしれません。

若輩者さんには感謝しています。

本来であれば、卓上なりエミュレータで計算なり試案を試してから、部品交換を

行うのが正しいのですが(たかじんさんもおっしゃっていますし)なにせ、毎度?の

泥縄がやっている事ですから、しっちゃかめっちゃかになるのは当然の事柄でして(爆笑

ちなみに、昨日までは夜15分工作でしたが、朝練となりました。

さっそくTr5のエミッタ側にも470Ωを付けてみました。

まだ僅かピューっと鳴っている様子でしたが、抵抗を増やすとどうなるのか、ということで

330Ωを直列に足したつもりが、なんと発振は止まりましたが、相当音が小さくなったと

思いきや、330Ωではなく3.3KΩでした。(爆笑

あとは、この抵抗の最適値を見つけると解決が早いかもしれないようです。

ただ、、トラ技を昨日見ていて気になった点がありました。

若輩者さんが最初に指摘されていた、ヘッドホンのインピーダンスです。

回路図上では、負荷として8Ωとなっています。スピーカでも繋ぐのか?と思う低さですが

逆に抵抗を付けてみる事にしました。

ただ、手持ちが5.1Ωと6.8Ω(共に1/2W)しかないので、無理を承知で左右に付けて

みました。

なんと両CH共に発振が止まりました。

もっとも、調子が良いのは右側CHだけで、出力につけた抵抗の所で33mVですが、

左CHは90mVでした。

部品のばらつきもあるので、オフセットをどこかで取れるようにして調整したい所ですが

朝は時間切れでした。

Tr1-Tr2間に多回転半固定抵抗を入れるか、120Ωまで下げたR4を100Ωと100Ωの

多回転半固定抵抗を付けることで、なんとかならないかと思っています。

しかしながら、ここで大きな間違いかもしれないと思いました。

回路をオリジナルに戻して、出力の所に8Ωの抵抗を繋ぐと、すべて解決してたのでは・・・・

[1132] 追記

初段の電流は、片側の数値です。

両方合わさった電流(テール電流と呼ぶこともあります)は、下記の数値に2倍となります。

[1131] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

若輩者さん まるはさん

±1.5V電源という特殊な環境ですので各TRの電流値が少し奇妙な設定になっていますね。

通常のアンプの初段は最低1mA、多い時で6mAくらい流します。

理由はいくつかあります。

まず、電流が少ないと2段目にぶら下がった位相補償コンデンサのチャージに時間が

かかりスルーレートが落ちます。 差動回路がスルーレート制限を受けている最中は、入力信号に

応答できない状態が続きます。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/10/post-b7fb.html

逆に電流が大きすぎると、NF的に不利になってきます。 できればNFは1dB~2dBくらいで

使いたいところです。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/08/post-9ba0.html

アンプの初段は、アンプ全体の性能を握っているので慎重に設定する必要があります。

[1130] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

すみません、シミュレーション間違っていました。(ひきつった笑

何処を間違えていたかは、ファイルに保存してないので分からないのですが、

携帯電話の簡易的な回路シミュレーションでは、記事の定数で間違いありませんでした。

R15に関しては、記事を何度読み返しても、やはりコレクタ側に入れてほしいように見えます。では、エミッタ側には何も入れなくて良いのか、ということな

のですが、470ohmを入れると、R5,

6は2kohmで50uA流れているので、Tr3のコレクタ電位が大凡、ベース電位と一致する形になります。入れないと、ベース電位よりコレクタ電位が高

くなります。

なので、これまで試していないこととして、

Tr5の、エミッタ側にもコレクタ側にも470ohmを入れる、というのが正しいかもしれません。

とりあえず、昨日の私の書き込みは、思い違いだった、ということです。

申し訳ありませんでした。

今回はちょっと、シミュレータに惑わされました。正しく入力出来ていない場合は、当然、正しい答えは出ません。

やはり、概算であっても、手計算は大事です。

[1129] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>初段のカレントミラーは元に戻して、R4, R7, R15だけ修正すれば動くのではないでしょうか。

まずはオリジナル?に戻してみました。

相変わらず、物凄い発振状態となりました。

>Tr15の設計値は100uAだとp.88で書いてあるのに、R4が1.2kohmなので、36uAでした。

>誤植を疑って、一桁減らして、120ohmにしたところ、114uA。

>

>でも、そのすぐ後に、Tr14の電流を200uAという記述があるので、R7が470ohmというのもおかしいです。

>Tr16の動作電流が194uAとなったので、R7はショートが妥当。

記事は、もはや、首をかしげる事ばかりです。

>・R4を120ohmまで減らす。

>・R7は取り外してショート。

>・R15はコレクタ側、470ohmのまま。(つまり、回路図どおり)

結果から先に書くと、発振は止まったようですが、音が全く出ません。

まずはR4を1.2KΩから120Ωにしましたが、あまり変化なく盛大に発振音が

聞こえます。

次にR7の抵抗をショートさせて0Ωにすると発振音も聞こえませんが音も全く

鳴らなくなりました。

R7の値が怪しいということで、220Ωをつけると発振音と共に鳴り出しました。

手持ちの抵抗が乏しいので細かい抵抗値にできませんが、220Ωを並列

つまり110Ωでは上と同じく音が出なくなるので、220Ωと1KΩ並列(180Ω)にすると

小さく発振音が聞こえて、音声を入力すると音は鳴るようでした。

150Ωか140Ωあたりが動作限界かもしれない感じです。

R15(回路図上では470Ω)をコレクタ側に付けると、発振は若干ましになりますが、

完全には止まりません。小さくチーっという音になりました。

エミッタ側に付けると、ピューよりビューっという音が加わるほどでした。

今日の工作は以上です。(というか異常です・・・

[1128] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

すみません、間違えました。

>このように考えると、当然、R15はTr5のコレクタ側に挿入すべきではないことになります。

>記述を信じてエミッタ側に挿入するとしたら、電圧降下100mVとあり、ここには200uA流れているので、470ohmは妥当ではないでしょうか。

これは、エミッタ側とコレクタ側を逆に記述してしまいました。

なので、

・R4を120ohmまで減らす。

・R7は取り外してショート。

・R15はコレクタ側、470ohmのまま。(つまり、回路図どおり)

というのが、私の回答です。

[1127] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん、たかじんさん

私の勘違いかどうか、確認して頂きたいのですが・・・

まるはさんの症状が、音が小さい!ということでしたので、初段の定電流の設定値が間違っているのではないか、と思いました。

定電流回路だけシミュレーションしてみたところ、

Tr15の設計値は100uAだとp.88で書いてあるのに、R4が1.2kohmなので、36uAでした。

誤植を疑って、一桁減らして、120ohmにしたところ、114uA。

でも、そのすぐ後に、Tr14の電流を200uAという記述があるので、R7が470ohmというのもおかしいです。

Tr16の動作電流が194uAとなったので、R7はショートが妥当。

このように考えると、当然、R15はTr5のコレクタ側に挿入すべきではないことになります。

記述を信じてエミッタ側に挿入するとしたら、電圧降下100mVとあり、ここには200uA流れているので、470ohmは妥当ではないでしょうか。

(多分、Tr5とR15を先に作図して、下にコピーした時に抵抗を余計に追加した。)

ということで、私の考えとしては、

・R4を120ohmまで減らす。

・R7は取り外してショート。

・R15はエミッタ側、470ohmのまま。

これで動くのではないかと・・・。

それと、まるはさんのブログに上げておられたパターン図は、私の眼でも間違っていませんでした。初段のカレントミラーは元に戻して、R4, R7, R15だけ修正すれば動くのではないでしょうか。

[1126] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

>どこかのページに、カレントミラーでもカスコードでもない妙な回路が載っていましたよね

83ページの回路図でしょうか。

正直なところ、摩訶不思議としか思えない回路でした。

はたしてこれ動くのかな、というのが本音です。

>Tr3, 4のベースを切り離して、それぞれのコレクタと短絡したら良いのではないでしょうか

試してみました。もっとも抵抗値を変えていないので、正しい対策とは言えませんが。

発振状態はかなり治まりましたが、やはり小さく、ピューっと鳴っています。

個人的には、パターンを間違えているか部品の値が間違っていると決め付けて

基板とパターン図を毎日眺めていますが、いまだにミスを発見できません。

どこか間違っていなければ、このような事になるはずがないと思うのですが。

いっそのこと、若輩者さんにさっさと「好き勝手作った怪しい自作基板」を送りつけて

検証していただくほうが早いかもしれませんねぇ。(丸投げ・大迷惑モード

個人的には、もう飽きた、というのが本音です。

[1125] Re: トラ技術2014年8月号のアンプ

まるはさん

どこかのページに、カレントミラーでもカスコードでもない妙な回路が載っていましたよね。確か。

ダイオード接続のベース同士を接続した。。。みたいな。

負荷としては非直線なものになるような気がするのは勘違いでしょうか。

あとベース抵抗が10kと大きいのでhfeの影響を受けそうですし。

若輩者さん

>本当はR5, 6の抵抗値を設計し直すべきですが・・・。

ですね。

回路を変えたら、正しく動作させるために再設計が必要です。