新しい投稿 BBS21.html ← 現在のページ → BBS23.html 古い投稿

[1243] 高周波製作も面白いです

たかじんさん、みなさんお久しぶりです、低周波を離れしばらく高周波(真空管ラジオ)の製作にはまっていました、

今どき新品の部品で真空管ラジオを作るのは部品集めがたいへんでした。

老眼の自分には大きな部品のはんだ付けが楽です~一発でとりあえず音が出ましたのでちょっと

感動しています、低周波アンプ部は6G6-Gと言うRCAの70年前のNOSの球です。

アンプ部だけはちょこっとオーデイオアンプを意識して作りました。

これからの季節オーディオも、ラジオも真空管が似合う季節、受信の動画UPしました。

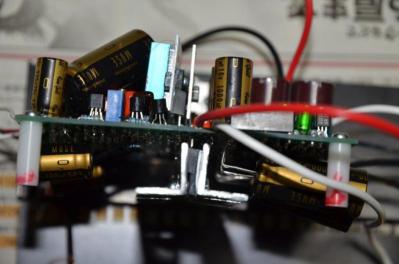

[1242] まだ出来上がらないいるミント缶0dbHyCAA

>相変わらず素晴らしい基板を製作されていますね。

>いつも関心しています。

ありがとうございます。

ミント缶に0dbHyCAAを入れるため以外と苦労しましたが、いざ作ってみると

基板上は隙間だらけだな、と思ってしまいました。

部品配置もClassAAのダイアモンド部分が横に飛び出しているなど、お世辞にも

褒められる配置ではないと思うのですが、あえて両面でそれぞれベタのアースループをわざと入れて、これまた各所に穴を開けて表と裏のアースパターンをつな

いでみましたが、はたしてこれでまともな音になるのかどうかは、鳴らしてみないことには分かりませんでしたが、12Vを入れて動作させてみると、他と遜色

ないどころか、高域まで伸びやかなのには驚きました。

こういうのを、素人レベルでは良い意味での交通事故というのかもしれません。

あとは昇圧回路用のICを間違って購入してしまいまして、再度注文のしなおしとなってしまいました。

Bがついているロットであればノイズが激減するらしく無印ではハム音とも違う、ぼぉーっという不思議な音がしていました。

ただ発熱だけはどうしようもありませんね。12AU7を12Vとはいえ動作させているのですから。

今なら、カイロ代わりになるかもしれません(笑

[1241] Re: re: スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

>でも素直な音がするんじゃないかと推測しています。

>試聴した差動2段+能動負荷回路の音が非常に柔らかく、

>オペアンプのシャーブでどちらかと言うと聴き疲れする音とは全く異次元であったので、前回のような投稿をさせていただきました

いろいろとアンプを作ってきますと(この場合、ヘッドホンアンプですが)不思議といいますかどうしてこうなるのか、

といったことに出くわします。

例えば、同じ回路でも人によって好みの音(音色?)というのは違ってきますので、

私の場合など、多少違う部品で組んでいるにもかかわらず、半年たって聞いてみると、違うアンプなのに同じ音がしているなと

思うことがしばしばでした。

たかじんさんのHPA-12も、あれやこれや触った(触りすぎた?)結果、高域の伸ばすような方向に

作っていたはずなのに、1年たってみると、0dbHyCAAに似た音作りになっていました。

また、電源ラインに入っている電解コンデンサの種類によっても、低域が非常に出る場合と

逆に抑える場合もあって、はたして何がどう作用して、どのようになるのか、おおよそは分かるものの

これをこうすると確実にというのが今だに分かりません。

ましてや、出来たばかりと、丸2日たった音が違うなど、これも何かが作用しているはずですが

確信がもてませんが、どこか違っているような感じがしている、というのが本音です。

ですから、真空管の音といっても千差万別ですし、昔の出始め?のFETアンプの音のように仕上げることも

可能ですし、よりふくよかな音が出せるようにするのも、可能だと思っています。

>DAC、並びに、I-V変換回路による超低音の出方に関する経験や資料をお持ちの方

DAコンバータについては知識が皆無なので、他の方におまかせします。

[1240] PCM1792aDACの低音について

まるはさん、たかじんさん

レスいただき、ありがとうございます。

わたくしめの書き方が悪く、誤解を招いたようで、すみません。

石で球の音が出るとは、わたくしめも思っておりません。ただ、試聴した差動2段+能動負荷回路の音が非常に柔らかく、オペアンプのシャーブでどちらかと言うと聴き疲れする音とは全く異次元であったので、前回のような投稿をさせていただきました。

実は、今回のディスクリート・パワーアンプの製作には、きっかけがありました。たかじんさんのIrBerryDAC +

HPA-12ミニパワーアンプ・システムの低音が非常に豊かだったのです(ジャズ・ボーカルをメインに聴いてますので、女性の声を支える豊かな

低音は必須です)。なんとメインで使っていたPCM1792aDAC+LM3886-DCアンプ・システムから出る低音を遥かに凌駕してます。バス

ドラムやベースの空気を揺るがすような低音のパワーがどうしても出てきません。この違いがディスクリートと集積回路の違いかと思い込み、ディス

クリート・パワーアンプを製作して音を比べると、ほとんど変わらず超低音のパワーが不足してます。ガーン・・・

IrBerryDACから入力すると、豊かな低音が出るではありませんか!

ここに至って、原因はDAC周辺にあるのではと思い始めました。しかし、ネットを散策してもPCM1792aの低音が不足しているなどという記事はありま

せん。ちなみに、I-V変換回路は、PCM1792aの技術資料に乗っているオペアンプ(NE5532ではなくOPA2134を使ってますが)を使っ

た回路を自作しました。もしかして、このI-V変換回路がまずいのでは?? では、I-V変換回路をディスクリートにしてはどうかという、新たな目標が

ムクムクと出てきました。

どなたか、DAC、並びに、I-V変換回路による超低音の出方に関する経験や資料をお持ちの方、ご教授いただければ幸いです。m_ _m

[1239] Re: re: スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

kontikiさん

まるはさん

今は、無料のシミュレータがあるので、作ったことがない回路もある程度は

様子を見られるので、設計がとてもらくになりましたね。

差動2段+能動負荷は、市販のアンプの多くが採用、もしくは基本構成

としているものですので安心感があります。

ただし、ゲインがとても高いので、仕上がりゲインを低く設定しようとすると

発振する可能性もあり、位相補正を正しく行なう必要があります。

推測されている通りフォールデッドカスコードは難しい回路です。

高域特性が伸びますが、それ以外いろいろと犠牲になっています。

有効に使うにはかなりの技量がいると思います。 電源変動にも弱いので

電源も凝らないといけません。

> 石で球の音が出る、と薦められますと、思わず首をつっこんでしまいます。

2次歪みと3次歪みの比率だけでは音は決まらないような気がするので

そういう期待はしない方が良いかもしれませんよ。

でも素直な音がするんじゃないかと推測しています。

凝りに凝った回路で超低歪化するのも面白い試みですが、何もしないシンプルな

回路も一度は作っておくと、比較対象ができてその後の設計に何かしらヒントが

出てくるかもしれません。

まるはさんは、相変わらず素晴らしい基板を製作されていますね。

いつも関心しています。

[1238] Re: re: スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

kontikiさん

単に私は、にぎやかしで書き込まさせていただいているだけですが、

kontikiさんも他の方も御自分の得意分野で書き込みされると、

出張されている模様の、たかじんさんも喜ばれるのではないでしょうか。

と言いつつも、私もデッドコピーの粋を出ていません。というより

この2年で作った物も、大きく分類すると4種類しかなく

たいした事は出来ない物だと改めて思いました。

>差動2段回路+能動負荷の回路

改めて検索してみますと、たかじんさんが詳しく説明されていましたね。

まさにバイブルです。

石で球の音が出る、と薦められますと、思わず首をつっこんでしまいます。

部品点数はHPA-12よりまだ増えていますので、かなり腰をすえて作らねば

大変な事になりそうですが、新たな目標ができました。

>0dbHyCAAをとても愛していらっしゃるようですので

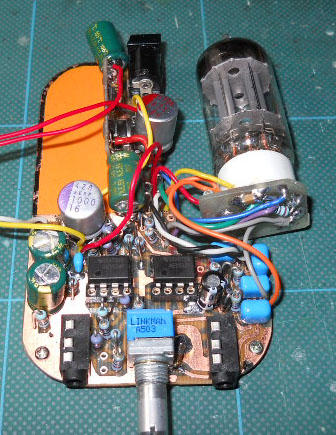

写真のように、似て非なるものになりかねない0dbHyCAAですが、幸か不幸か

昇圧回路がうまく動作せず、かといってこのままではエージングも

出来ないので苦肉の策としてDC12Vアダプターで電源を供給したところ

いつもの?0dbHyCAAの音がして一安心しました。

基板が剥き出しのままでもノイズに強く、以外な面を知る事となりました。

このまま使ってもいいのですが最初の目的どおり、ポータブルアンプとして

動かせたいので、部品も届いた事ですし、もはや苦行となりつつある

昇圧回路をつついてみる事にします。

[1237] Re: re: スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

まるはさん

常連のまるはさんからレスいただき、光栄です。

わたくしめはズブの初心者ですので、オジジナルな回路の製作はまだまだ無理です。今回紹介させていただいた本回路もトラ技で紹介された、スーパー・

エミッタ・フォロワー回路を用いた電流バッファーのHPAに、電圧増幅回路を付けただけのcopy©回路です。電流バッファーで用いるのならnon-

NFBでものすごい低歪という、この回路を試してみたかっただけです。

たかじんさんのHPで紹介されている種々の回路(「差動回路いろいろ」で紹介されてます)を使ったパワーアンプをLTspice上で製作し、シミュ

レーションしてきましたが、最も素直な特性が出るのは、差動2段回路+能動負荷の回路でした(位相補償も少しですみます)。期待していたフォールデッ

ドカスコードは、歪みが多い上、位相補償がやり難く、直ぐに発振しそうでした。そういうわけで、今、差動2段回路+能動負荷の回路で、パワーアン

プを製作している所です。試し聴きでは、すごく素直な柔らかい音が出てますが、特にめずらしい回路ではないので本掲示板には紹介していません。

これらのシミュレーションをしていると、差動2段回路+能動負荷の回路が、素のままで2次高調波>3次高調波の特性を持っているのです。他の回路

は、2次高調波<3次高調波が多かったです。真空管アンプの音が好まれるのは、2次高調波が多く出るからという記事が多いので、この推測に至りま

した。まるはさんは、0dbHyCAAをとても愛していらっしゃるようですので、差動2段回路+能動負荷の回路の音も気に入っていただけるのではないかと

思います。

[1236] Re^4: ご臨終から復帰

>2SC5191/2SA1930 と 2SC4793/2SA1837 とは、だいぶ音が違う感じがします

石というのは音を出してみないことには、どのような音なのか判断つきませんので、これこそ好み、という難しい問題がありますので、お気にめすかどうかは

御本人次第ということです。

それにしても無事修理できたそうで、なによりです。

一安心です。

>オシロスコープ

何が何でも超高帯域まで測定して納得されたいのであれば、オシロスコープを

導入するしかありませんね。

技術者だった知人から見よう見まねで教えてもらったので

どの機種であれば、どの程度のレベルで測定できるかどうかなど

えらそうなことは言えません。

他にもファンクション・ジェネレータなど一式揃えられると

納得できると思います。(私には到底無理な話ですが)

[1235] re:スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

kontikiさん

>個人的には、2次高調波>3次高調波のアンプが良い音を出すのでは?と勝手に推測してます。

先月ずっと0dbHyCAA系を作っていましたが、知人から球の音が好みの音、と指摘されました。

まさに2次、3次高調波が出やすいのが球アンプですね。

回路図みさせて頂きました。すごいですね。

私なんぞ単なるコピーと多少の手直し程度しかしていませんので、1から設計となると

大変なことになるのではないかと思っています。

この回路図のアンプは、どのような音を出すのか楽しみです。

[1234] Re: Re^4: ご臨終から復帰

n'Guinさん、たかじんさん、レスありがとうございます。

n'Guinさん

そうですかー。ほぼすべてのエミッタ抵抗が燃えたとなりますと、やはり、仰るように発振でしょうか。最終段をパラにすると容量が増えますので、その影響もあるのかも知れませんね。

しかし、「災い転じて」最終段Trの変更による音の違いが確認できましたね。^^;

たかじんさん

なるほどー、エミッタ抵抗に1Ω位入ってると、TO-220ではなかなか熱暴走が起きないのですね。また、HPA-12基板のダイオードが、そこまで考えられて位置を決められているとは、感動しました。電子回路設計は、奥深いものですね。とても勉強になりました。

[1233] Re^4: ご臨終から復帰

kontiki さん、たかじんさん、返信ありがとうございます。

kontiki さん

焼損したのは左チャンネルは全て、右チャンネルは一部でした。

取り外したトランジスタの hFE は 100以上ありました。 でも、交換しました。

たかじんさん

オシロはいろいろ迷っています。 周りにはオシロスコープを使うようなことをしている人もいないのです。

アナログオシロスコープは、いまやとても高価なようです。そんなわけで、テクトロのベーシック・オシロスコープで、100MHz 帯域のものにしようかと思っています。本当なら、DPOがある方がいいのでしょうけれど。

発振器も、10MHz帯以上が必要(http://www.op316.com/tubes/tips/b560.htm)なようなので、いろいろみているところです。

バランス感覚という点でも、悩みがつきないところです。

[1232] Re: Re^2: ご臨終から復帰

n'Guinさん

無事に修理できたようで良かったです。

アンプの修理はアンプの製作よりも難しいです。

特に故障箇所の特定は難易度が高いですね。

オシロスコープは、最低でも25MHz帯域のものにしておいた方が

良いとは思います。

さすがに200kHz帯域だと、今回のように見えないものが多いと思います。

かと言って、仕事で使うのでなければ高級なものを買う必要もありません。

このあたりのバランス感覚は難しいですね。

私は、3万円程度の安物で済ませています。 それで見えなければ

会社の350MHz帯域のオシロがあるので・・・

最終段のトランジスタは、実験されているように音質への影響が大きい

のでお好みのものを選択できるといいですね。

kontikiさん

LM3886も、某超高級アンプに採用されるくらい定評のあるICですね。

熱暴走は、じつは電源電圧が低いとそんなに簡単には起きません。

特にエミッタ抵抗に1Ωくらいの抵抗があると、100mA流すと、0.1Vも電圧が発生

するため、TRのVbeの温度係数が2mV/℃とすると50℃もの差に相当します。

そして、50℃の温度上昇を生むためには、TO-220パッケージなら2W程度の損失が必要です。

電源電圧10Vなら2W/10V=0.2A となります。 つまり、他のTRより200mA多く

流さなければ50℃の差が起きません。 そして、200mA多く流したとすると、

エミッタ抵抗で0.2V発生するのでVbeは100℃の差に相当する熱がないとバランスが取れて

しまいます。

TO-92なら話は別です。0.5W程度のコレクタ損失で100℃くらい温度上昇しますから。

ちなみに、HPA-12基板のバイアスダイオードは、最終段から1cm以内に配置してあって

FR-4基板の熱伝導により20度くらいの差と時定数がありますが、それなりに

なんとなくバイアスが調整されるようになっています。

瞬間的な発熱には影響されず、時間平均的なバイアス電圧生成です。

サンケンの5本足TRとは真逆の思考です。

[1231] Re: Re^2: ご臨終から復帰

n'Guinさん、レスいただき、ありがとうございます。

わたくしめもLM3886-DCアンプをメインに使ってます。イトウ電子・部品さんのHPからのデッドコピー(下記HP)です。

http://akitora.com/lm3886dc/img/ver2/lm3886_ver3.pdf

最初からDCで製作したので、ACと比較していません。今度、試してみますね。

今回のmini power

ampでは、DC仕様にしても高々10~20mV程度のDC漏れですので、気にしなければ良いと言ってしまえばそれまでです。しかし、1Ωのエミッタ抵抗

で10~20mVということは、Trの電流が10~20mAも違っていることになり、これは深刻な違いと思います。歪みや発熱に影響あると思います。そう

いう理由で、あえてACにしています。また、わたくしめはとても貧乏なので、n'Guinさんのメインシステムスピーカーのような高級なスピーカーを

使えませんので、単に、AC-DCの違いが判らないだけかも。^^;

n'Guinさんの製作された回路をもう一度見てみましたが、回路上で熱対策を施されていないのですね(バイアスのダイオードをTrに接触されてい

るのでしたら、すみません)。もし、Trの一つだけが発熱しバランスを崩すと、暴走を抑えることができないような気がします。今回燃えたのは、すべてのエ

ミッタ抵抗ですか?

[1230] ご臨終から復帰

たかじんさん、みなさま

ただいま、復帰したアンプの歪み率を測ってみました。

1KHz では、最小歪みが0.00735%で、おおよそ2W時でも、0.198%でした。

100Hz および 10KHzでは、1KHz に比べて1~2割増しにはなりますが、2W時で、おのおの 0.277%、0.257%と前回の測定と比べ物にならないほど、まともな数字でした。

# 2SC5191/2SA1930 のときは、最初から発振していたのかもしれません。

取り急ぎ、ご報告まで。

[1229] Re^2: ご臨終から復帰

kontiki さん

返信と情報をありがとうございます。 LT-Space のトラ技を昨日購入してきました。 まだ、十分に読めていませんが、いろいろやれるようで、楽しみです。 また、私の読み方の間違いを教えていただき、ありがとうございます。

私は、LM3886のキットでDC化したところ、格段の音質の向上があったことから、どちらかというとDCアンプ指向です。 でも、スピーカーを壊すのが怖いので、ひよっています。 今回発振させたアンプも、http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/10/nfb-77de.html (URLリンク)の最下段の回路にしています。

kontiki さんの回路をそのままデッドコピーしようかと何回も思いましたが、チャレンジして、壊してしまいました。 順調に動いているとのことで、デッドコピーすればよかったとも今は思います。

2SC5191/2SA1930 と 2SC4793/2SA1837 とは、だいぶ音が違う感じがします。 2SC5191/2SA1930のほうは熱い感じ、2SC4793/2SA1837のほうが優しい感じがします。

ちなみに、私のリファレンスCDを聞くと、Soulnote

に近い2SC5191/2SA1930のほうが良さそうな気がするのですが、実際には2SC4793/2SA1837のほうがわかりやすいようです。家内

も同意見なので、ちょっと意外です。 この差を体験してしまうと、自分の好みで部品を選んで、オリジナルのアンプをつくってみたいと思いました。 でも、

発振させて、メインシステムのスピーカー(Dynaudio Contour

3.3)を壊したら、泣くに泣けないので、安全性の確認の意味で、測定器をそろえようと思っているところです。

ミニアンプは現状でとりあえず完成ですが、測定器をそろえて、安全の確認をしたいと思っているところです。

[1228] スーパー・エミッタ・フォロワーHPA(2)

n'Guinさん、レスいただき、ありがとうございます。

長くなるので、別投稿にしました。

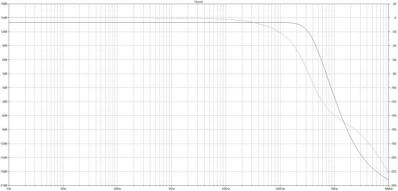

位相は、0dbで130°位回ってます。C1=30p, C7=3000pまでやれば、100°程度に収まりますが、帯域が狭くなるので、高音特性が今一になります。位相余裕は40~50°あればいいと、どこかに書いてあったので、今回の値に留めてます。

あと、前回の投稿でミスがありましたので訂正します。電圧のp-pは取って読んでください。出力電圧3.0V=6.0Vp-pまでは、純A級です。バイ

アスは、50mAです。すごい低歪ですが、ご承知の通り、低歪=いい音とは必ずしも限りませんよね。個人的には、2次高調波>3次高調波のアンプ

が良い音を出すのでは?と勝手に推測してます。製作し、実際に聴いてみなければ判らないので、これが自作の醍醐味と思ってます。^^

[1227] Re: ご臨終から復帰

n'Guinさん、レスいただき、ありがとうございます。

このHPの常連さんから、レスいただき、光栄です。^^

n'Guinさんのmini power amp開発の実況中継は、楽しく(すみません^^;)拝見させていただきました。「ご臨終」から復帰されたとのこと、おめでとうございます。

かく言う私めも、何度か「ご臨終」を経験してます。^^;

一番泣いたのは、1万円以上するAKGのヘッドフォンを壊した時です。しかし、これは、内部を開けて修理することができました。また、自作のSPも破壊

してます。これは、損害額8000円ほどでしたが。パワーアンプでは、自分で設計したFETアンプが「ご臨終」しました。調子よく鳴ってたので、一

旦止めてエージングのため電源だけ入れておいた所、食事後お亡くなりになっていました。^^;

n'Guinさんのように、フルパワーをかけてのご臨終であればあきらめも付きますが、全く原因不明でした・・・ 今回のn'Guinさんのご臨終も

発振以外の要因かも知れませんよ。以来、DCアンプは怖くて、必ず、たかじんさんの設計されたSP保護回路をつけ、NFBにはコンデンサをつけ、あえ

てACにしてます(私の駄耳では違いが分かりません)。

ちなみに、n'Guinさんのご参考にされたであろう「製作例集」のmini power

ampは、わたくしめが出品したものです。2SC5191/2SA1930のペアは、hFEの直線性が良い石(東芝の2sc5***シリーズとはえら

い違いです)で、製作以来一度もトラブル無く、いい音で鳴ってます。n'Guinさんは、これをパラにされておられる所が違うところですね。

では、アンプの完成をお祈り申し上げます。

[1226] > スーパー・エミッタ・フォロワーHPA

kontiki さん、はじめまして。

私も LTSpice で、検討をしたことがあります。

今回のアンプでは、gain 0 dB で、位相が100°しか回らないのですね。 すごいなぁと思います。 私は、120°程度のアンプを考案して、見事に発振させて壊してしまいました。

まだまだ初心者で、意見の何も差し上げられませんが、成果を楽しみにしています。

[1225] Re:0dBHyCAA 作成準備中

たかじんさん

>>クラシック・コンポーネンツに一緒に訪れた時は面白かったですね(笑)

>一度、話し出すと止まらない感じでしたね。

>真空管のことを少しだけわかった気分になれました。

>それにしても、あの品揃えはすごい。 倉庫にもたんまりとあるって言っていましたね。

秋葉原界隈を数件一緒に廻った中では在庫量が圧倒的でしたね。

あんなに沢山の真空管を見たのは初めてです。

>Rコアトランスは、お嫁に行けましたでしょうか。

>1Uサイズに収まるトランスは意外と少ないですね。

はい、無事、嫁ぎ先が決まりました。

HPA-12にチャレンジしようと考えている方もまだまだいらっしゃると思いますので、

再頒布の見通しが立てば良いなぁと思っていますよ。

[1224] ご臨終から復帰

たかじんさん、まるはさん こんばんは

焼損した抵抗、終段およびドライバ段のトランジスタを盲目的に交換したところ、無事に音が出るようになりました。

終段トランジスタは、2SC5191/2SA1930 (fT 200MHz Cob 16pF)から、2SC4793/2SA1837(fT 100MHz Cob 20pF)に変更しました。

fT が低い方がいいだろうと考えたからです。

一応、200KHz までの矩形波をオシロでみましたが、問題ありませんでした。

でも、これは壊す前も同じです。 おそらく MHz帯 のトラブルがあるのだと

思います。

歪み率ぐらいは折を見て測定したいと思いますが、クリップさせるのは怖いです。

老後の楽しみに使えると思うので、オシロと発信器、ミリボルトメーターを購入するつもりになっています。 みなさまのお薦めがあったら教えてください。 まぁ、きりはないのでしょうが、せめて今回のような発振がわかる程度のものを手に入れたいと思っています。

取り急ぎ、ご報告まで。

[1223] スーパー・エミッタ・フォロワーHPA

たかじん様、長期ご出張とのこと、ご苦労様です。

きっと、ハンダの香りの禁断症状が出ると思います。お察しします。^^;

最新号のトラ技は、LTspice特集ですね。実は、2ヶ月程前から、LTspiceを使ったアンプ設計にはまっています。特集では、知らなかったコマンドの使い方など多く紹介されていて、とても助かります。

随分前に、スーパー・エミッタ・フォロワーというお題で投稿させていただきましたが、ようやく、これを使ったアンプを設計できるようになりましたので、ここに紹介させていただき、猛者の皆様のご批判を浴びようと思います。^^

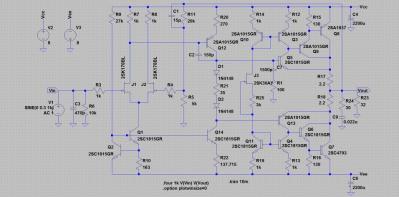

Fig.1は、回路図です。最も苦労したのは、各Trの電流値の設定と、位相補償でした。特にドライブ段1段目の電流値は、定電流を維持するため、す

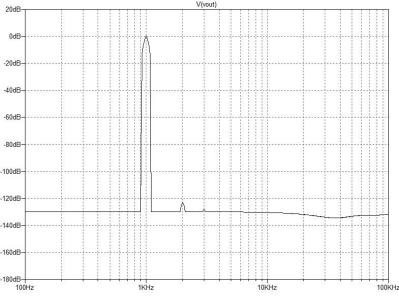

ごく小さい値(~300microA)が必要なことが分かりました。位相補償は、発振を避けるための十分な位相余裕(Fig.2)とTHD(Fig.3)

の両立を目指しました。

シミュレーションの結果、下記のような値でした。

出力電圧1.5Vp-p: THD=0.000051% @1kHz, 0.000910% @10kHz

出力電圧3.0Vp-p: THD=0.000085% @1kHz

出力電圧4.5Vp-p: THD=0.033716% @1kHz

恐らく出力電圧1.5Vp-pで普通のHPでは十分な音量が得られていると思いますが、スーパー・エミッタ・フォロワーの効果でしょうか、信じられないような低歪ですね。差動2段で随分検討しましたが、ここまでの低歪は得られませんでした。

現在、差動2段でパワーアンプを製作中ですので、終了後、製作しようと思います。多分、正月になるかな・・・(時間とお金がないので^^;)。

常連の皆様のご意見いただければ、幸いです。

[1222] Re:0dBHyCAA 作成準備中

mr_osaminさん

>クラシック・コンポーネンツに一緒に訪れた時は面白かったですね(笑)

一度、話し出すと止まらない感じでしたね。

真空管のことを少しだけわかった気分になれました。

それにしても、あの品揃えはすごい。 倉庫にもたんまりとあるって言っていましたね。

Rコアトランスは、お嫁に行けましたでしょうか。

1Uサイズに収まるトランスは意外と少ないですね。

[1221] Re^2: 測定器

まるはさん

> 異常発振などは、1/n波で可聴範囲まで聞こえる場合が大半ですので

おっしゃる通り、思いっきり発振すると、おかしいのはわかりますね。

クリップ直前の寄生発振などでは、通常使用でクリップするまで音量を上げないで

使っていると異変に気がつかないこともあります。

以前、ダイヤモンドバッファが微小発振していたときは、全くわかりませんでした(笑

片チャンネルだけTRが熱いなって思う程度で、TRが温まった時にオシロで見てみると

0.1Vくらいの振幅で10MHzくらいの波形が乗っているような状態でした。

そのときはベースに100Ωを入れて対策できました。

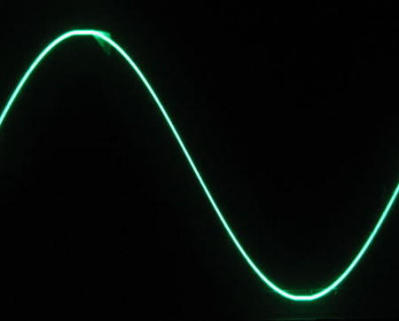

写真は、寄生発振の例です。 クリップ時に僅かに発振しています。

[1220] Re:0dBHyCAA 作成準備中

ABYさん

> ボリューム最大にしても、さほど音量がレベル不足という感じです。

> 6BM8シングルパワーアンプにUSBDACをつけて聴いているのですが、音量が上がらず・・

0dB HyCAAは、名前から想像できるように、ゲインは0dBです。

ヘッドホンの感度が低かったり、300Ωや600Ωとインピーダンスが高い

ヘッドホンには向きません。

6BM8シングルは、普通に設計すると2~3W程度は出力を出せるので、ほよど感度の

低いスピーカーか、大きな部屋で大音量を望まない限りは普通に使える音量は出ると思います。

以上の2点を考えると、アンプへの入力レベルが足りないと推測できます。

DACは、減衰量0dBで使用すると、2Vrms出るのが基準となっていますので、普通の使用で

足りなくなるというのは、ボリュームを絞っている可能性があるように思います。

[1219] Re:0dBHyCAA 作成準備中

皆さんのご協力をいただき、無事完成しました。

木曜に不足していたパーツを調達、真空管ソケットは千石で購入しました。アムトラスでストレートタイプのソケットの取り扱いがあるそうです。残念ながら在庫切れ、納期は未定とのことでした。

せっかく秋葉に行ったので、オイデヤでケーブル購入、自作のUSBケーブルを作りました。確かに音が変わりますね。

2m分の材料代約4000円でした。

さて、本題なのですが、0dBHyCAA、中高音きれいに出ているのですが、ボリューム最大にしても、さほど音量がレベル不足という感じです。何か改善策があるようでしたらご教授していただければ幸いです。

ちなみに、6BM8シングルパワーアンプにUSBDACをつけて聴いているのですが、音量が上がらず、昇圧トランスなる商品を経由する方法があるようなので、あまり出費できないので悩んでいます。・・・

あわせて、皆さんのお知恵を貸していただければ嬉しいです。

mr_osamin>

アンプ制作って部品調達が楽しみだったりしますよね。

0dBHyCAAは音出ししたらビックリしますよ。

どうしてこんなコンパクトな基板からこんな音がでてくるのかと!

[1218] Re^2: 測定器

測定器でのデータ取りも大事だと思います。

ましてや、せっかく買った部品を壊さないためにも

性能を知るのも大事だと思います。

アバウトすぎるかもしれませんが「耳」もけっこう大事だと思います。

特に安物(百円ショップなどの)などは、音的には最悪の部類ですが

焼こうか配線が焼き切れようが気にもしませんが、以外と高音域(超高音域)だけは

聞こえやすい感じがします。

異常発振などは、1/n波で可聴範囲まで聞こえる場合が大半ですので

ここで何か聞こえるということは、異常状態を知る事になると思います。

っと思っていますが、そんなもん、あてにならん、と言われてしまうと

それまでなのですが。

もっとも、440Hz、いや、 442Hzの単音を聞き続けるほど辛いものはないと

思うのは自分だけでしょうか。

[1217] Re^2: 測定器

たかじんさん、返信ありがとうございます。

>信号がクリップする直前などに僅かに波形に乗って発振する現象を寄生発振と呼ぶことが多いと思います。

ご指導ありがとうございます。今回は、まさに最大出力近くの信号を出している間におかしくなってしまいました。

さて、測定器ですが、オシロひとつとっても、使い方から何から、勉強しないとだめだとわかりつつあるところです。 また、ご指導ください。 よろしくお願いします。

[1216] Re:測定器

n'Guinさん

寄生発振と発振、明確な区別というのはあまりないのですが、信号が

クリップする直前などに僅かに波形に乗って発振する現象を寄生発振と

呼ぶことが多いと思います。

そこまでの信号をいれずに、ボリュームの位置や負荷のON/OFFで

いきなり発振してしまうものはいわゆる発振です。

さてさて、測定器ですが、発振の有無を確実に捕らえるという意味では

100MHz帯域のアナログオシロが適しています。

デジタルオシロでも代用可能ですが、サンプリング周波数を気にしながら

細心の注意をはらう必要があります。

とくに寄生発振を見分けるときは、拡大表示などを併用してクリップ波形

を観測しなければなりません。

かくいう私もアナログオシロ3台所有していいましたが、調子が悪くて全て

手放しました。 現在は安物の30MHz(fs250M)デジタルオシロ1台です。

測定限界で使うので結構注意深く見なければいけません。

本当はfs500MHzか1GHz(測定帯域100MHzくらい)は欲しいところです。

[1215] 測定器

発振でアンプを壊した n'Guin です。

たぶん寄生発振していたのだろうと思っています。 手元の測定器は、200KHz程度までしか使えないので、オシロと発振器、ミニボルトメーターの三種の神器を買い直そうかと思っています。

上を見れば、きりがないようですが、みなさんはどんな測定器をお使いなのでしょうか?

[1214] RE^3: ご臨終

たかじんさん

出張のお忙しいときに、ありがとうございます。

> PCのサウンドカードの入力はおそらく2~2.5Vrms程度と思うので、

> A/D入力でクリップして計測値が悪くなっているかもしれません。

入力時に分圧しているので、この問題ではないと思われます。

> Wavespectra で直接計測して、計測限界をつかんだ方が良いと思います。

計測には、Wave Gene を利用しており、計測限界は、0.01%程度でした。

FFTに最適化のオプションが利用できますので。

# 手元の発振器はひどいのなんのって...

> W=I^2xR = 0.175^2x1Ω = 0.03W となります。

キルヒホッフ則・・・

まだ、頭が冷やしたりていないようです。 夕方に、1W 酸化金属抵抗をかいこんでしまいましたが、1/4W の金属皮膜抵抗を買いなおします。

> 対策としては、アンプの出力に「コイル//抵抗」を直列に挿入します。

> コイルは、1~2uH、抵抗は4.7~10Ω程度。

> φ0.8~1.0くらいのエナメル線を鉛筆くらいの太さのものに巻きつけて15ターン

ありがとうございます。 エナメル線を探すところからですが、このようにしたいと思います。

また、終段を2SA1837/2SC4793 に変更しようと思います。

>最終段が吹っ飛んでいるときは、ドライバ段もダメージがある可能性がある

>のでそちらも交換しちゃった方が手っ取り早いかもしれません。

こっちもいっしょにやります。

今週末ないし来週末の作業になりそうですが、また、掲示板で報告します。

[1213] Re:0dBHyCAA 作成準備中

ABYさん

アンプ制作って部品調達が楽しみだったりしますよね。

0dBHyCAAは音出ししたらビックリしますよ。

どうしてこんなコンパクトな基板からこんな音がでてくるのかと!

たかじんさん>

クラシック・コンポーネンツに一緒に訪れた時は面白かったですね(笑)

名物オヤジのウンチクをいろいろと聞かせていただいて。

とても参考になりましたよね。

[1212] Re:0dBHyCAA 作成準備中

mr_osaminさん, たかじんさん

真空管ソケットの件 情報提供ありがとうございます。ただ今部品調達中、気に入った音が出ることを期待しながら、この時を楽しんでいます。皆さんのご親切ありがとうございました。

[1211] TRS-12について

ここでこのようなアナウンスをしていいのかわかりませんが・・・

たかじんさん設計のTRS-12ですが、完売状態で再頒布のメドが立っていませんよね。

2機手持ちがあるんですが、そのうち1機は当初の予定が変わって用途が決まっていません。

もし、ご希望の方がいらっしゃったらお譲りします。

HPA-12、VOL-12との組み合わせで使用するには最適な選択であることは言うまでもありません。

有効に活用していただければ幸いです。

詳しくは、

mr_osamin@yahoo.co.jpまでお問い合わせください。

たかじんさん>公開メールとして使用してすいません。

[1210] re^2;CDリッピング

たかじんさん

この手の話は、ネット上のあちこちで見かける「都市伝説」ですね。

私はこの真偽はわかりませんので何とも言えないのですが、

(1)この議論の真実を見極める時間

(2)より多くの音楽ソースを楽しむ時間

この2つのトレードオフではないかと考えています。

私は(2)を選択しているのであまり細かなことにはこだわっていないですね。

[1209] Re:0dBHyCAA 作成準備中

ABYさん

はじめまして。

aitendoのソケット指定という訳ではありません。 安くて入手しやすいというだけです。

mr_osaminさん

ありがとうございます。

サイズさえ合えば問題ないですね。 実績があるとの情報、助かります。

[1208] re^2;CDリッピング

CDのリッピングで出来上がったWAVファイルやFLACファイルの音が違うというのは

どうも疑問点がぬぐえないって思っています。

WAV同士なら、データが一致するかコンペアソフトで確認できるため、

誰かがそういう比較をしていらっしゃったと思います。

結果は、1bitたりとも変化なし。。。だったような。

違いはCDDB データベースから曲名を持ってくる部分の使いやすさとか、

手軽さなんじゃないかと思っていますが、いかがなのでしょうか。

某かないまるさんも、NASにデータを転送する方法をあれこれと書いて

いますが、これも面白い表現ではありますが、信用していいものかどうか

微妙だと思っています。

それはさておき、tx2さん紹介のVortexBoxはLMSも機能しているんですね。

知りませんでした。 ロジテック・メディア・サーバを中心としたシステムを

組むのでしたら、確かに手軽で良さそうです。

[1207] RE^2: ご臨終

n'Guinさん

負荷8Ωでしたら、出力電圧は、 1W時 2.83Vrms 2W時 4.00Vrmsです。

PCのサウンドカードの入力はおそらく2~2.5Vrms程度と思うので、

A/D入力でクリップして計測値が悪くなっているかもしれません。

また、ダイヤルをぐるぐる回すタイプの発振器は、発振周波数の範囲が広い

ものの、歪率はあまり良くありません。

Wavespectra で直接計測して、計測限界をつかんだ方が良いと思います。

アンプのエミッタ抵抗のほうは、出力のワッテージがそのまま掛かるのではありません。

計算してみると、2W時は、4Vで8Ω つまり、I=4÷8=0.5A

これを上下で2分割、さらに2パラなので、もう2分割ですから、1つの抵抗あたり

0.125Aとなります。 これにアイドリング電流を50mA加算すると、0.175Aです。

W=I^2xR = 0.175^2x1Ω = 0.03W となります。

まだ余裕がありますね。

ということで、エミッタ抵抗がこげる原因としては、アンプが発振状態に

なった線が濃いと思われます。

じつは、エミッタフォロアは、容量性負荷に対して発振しやすい特質を持っています。

エミッタへ抵抗を3.3Ωくらい入れてあると、それほど発振しやすくはないのですが、

抵抗値を下げると下げただけ発振を招く可能性がでてきます。

もちろんTRの特性(ftなど)にも左右されます。

また、最終段を2パラ、3パラと増やしても発振しやすくなります。

対策としては、アンプの出力に「コイル//抵抗」を直列に挿入します。

コイルは、1~2uH、抵抗は4.7~10Ω程度。

φ0.8~1.0くらいのエナメル線を鉛筆くらいの太さのものに巻きつけて15ターン

くらいで良いと思います。

また、HPA-12の特徴として、エミッタフォロア段のTRにベース抵抗がありません。

今回、これが発振しやすさの原因のひとつになっている可能性も否定できません。

周波数特性の良いTRを使うのでしたら、ベース抵抗に2.2~10Ω程度いれておくこと

をお勧めします。

最終段が吹っ飛んでいるときは、ドライバ段もダメージがある可能性があるので

そちらも交換しちゃった方が手っ取り早いかもしれません。

[1206] Re:0dBHyCAA 作成準備中

ABYさん

初めまして。

アムトランスで販売しているソケットはaitendoとほぼ同形の商品です。

少しだけ割高ですが問題なく使えます。

私も過去に使った実績があります。

また、同じ秋葉原のクラシック・コンポーネンツでは同形で金メッキされた商品が売られています。

こちらもオススメです。

[1205] re^2;CDリッピング

まるはさん

>書き込みをみて考えてみますと、ありきたりな物しか使っていませんでした。

>Exact Audio Copyだけなので、これが良いのか悪いのか判断さえしたこと

>ありませんでした。

最初は特に気にしてなかったのですがリッピングソフトによって

何故か音の感じが変わってしまうことに気がついたので。

まあ、でもそんなに気にするほど大げさなものでもないのですが…

一時期は「dbPoweramp CD Ripper」を利用してました。

これは高機能でよかったですね。

http://www.dbpoweramp.com/cd-ripper.htm

結局今はVortexBoxを入れたPCがNAS代わりで

CDをぶっこむだけでリっピング&タグ付け

やってくれるし、音もいいような気がしてます。

[1204] 0dBHyCAA 作成準備中

はじめまして

電子パーツのビスパさんのshopで物色中に、0dB

HyCAAなるヘッドフォンアンプの記事を読み、作ってみようと準備中です。そのマニュアルの中で真空管ソケットがaitendoご指定なのでしょう

か?×印がついているのがアムトランスで販売しているおなじかな??とおもうのですが、基盤外形寸法図が縮小されているので、よく分かりません。

アムトラスのS-6 9ピンMTセラミックG PCBを使用したいと思っているのですが、どなたか、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

[1202] RE^2: ご臨終

まるはさん、たかじんさん

解決に役立つ情報をありがとうございます。

今回、焼損していたのは、終段トランジスタのエミッタ抵抗でした。1Ω1/4Wの金属皮膜抵抗です。

状況を説明すると、既に筐体に組み終わり、特性の確認をしようとしていたところです。テスタを使用せず、クリップやバナナで接続していましたので、ショートさせてしまったわけではありません。

まず、オシロと発振器で、2W程度の出力が出せることがわかりました。

そこでWavespectra を使って歪み率測定をしたところ、0.1~0.2Wまでは、歪み率 0.07%程度なのが、0.5Wでは0.1%程度に、1Wでは5%程度に上昇します。 2Wでは、20%以上となっていました。

かなり悪い数字なのですが、Wavespectra

の説明書きを確認したら、所定の測定方法と異なっていたことから、測定法が間違っていると思って、昨夜、やりなおしをしたら、もっと悪い数字がでてきまし

た。 オシロで確認すると、0.1Wを越えると、変な波形になっていました。 そこで、筐体をあけて確認したら、白煙が立ち上っていたということです。

原因は熱暴走あるいは寄生発振と思われます。手元の発振器とオシロは、200KHz程度までの測定しかできませんので、MHz帯の寄生発振はわかりません。

いまとなってみれば、歪み率がおかしい時点で、寄生発振の可能性を考えるべきでした。 今回は電源筐体をべつにしているので、なおさらです。

今回、終段トランジスタは、2SC5191/2SA1930 (fT 200MHz Cob

16pF)を2パラで使用していました。 オリジナル通り、2SC3421/2SA1358(fT 120MHz Cob 15pF)あるいは

2SC4793/2SA1837(fT 100MHz Cob 20pF)としたほうがよいのかなぁと思っています。

などと書いていて、はたと気がつきました。

焼損した抵抗は 1/4Wの抵抗ですから、0.25Aで定格ですね。 2W出していたら、2パラとはいえ、定格をあきらかに越えてしまいます。 焼損して当たり前ですね。 単純な馬鹿ミスも故障の原因ですね。

ちょっと、頭を冷やして考えてみます。

[1201] re;ご臨終

n'Guinさん

やってしまいましたね。

保護回路のときに説明したとおりHPA-12の保護回路には過電流保護が入っていません。

まるはさんのおっしゃるように、ショートさせてしまうと電流がたくさん流れてしまいます。

電源部のR80、R81はリップルフィルタの役目と、過電流時に焼ききれて保護する

ヒューズの役目をします。

本来はこの抵抗を不燃性抵抗(酸化金属皮膜抵抗)を使うべき部分です。

ですが、ミニパワーアンプ構成では、この抵抗がネックになりパワーが制限されて

しまうため0Ωとしています。 つまり過電流に対してR80,R81が保護をしない状態です。

最終段のトランジスタが全開で電流が流れると、トランスの1次側に入っている

500mAのヒューズを切って電源が遮断されます。

経験則からいいますと、アンプを作るより、アンプの故障箇所を特定して修理する

方が技量を問われます。 ここは腕の試しどころなのかもしれません。

ちなみに、最大出力を計測するときは、負荷抵抗をぶら下げっぱなしではなく、

割と短時間で負荷をON/OFFしながら計測します。

あまり知られていないのですが、アンプの最大出力(定格出力)は、その状態で

連続で出力可能なものではありません。 音楽信号が連続ではないためです。

規定では定格出力は5分間持続可能な出力です。

アンプの温度上昇試験も1/8パワー(IEC)、もしくは8波ON、24波OFFの1kHz

トーンバースト(電安法)で行ないます。

やけに少ないパワーで計測しているように思えるかもしれませんが、

この状態でトランジスタの発熱、トランスの発熱が持てば、市場に投入しても

問題がおこならないひとつの基準です。

[1200] re;ご臨終

n'Guinさん

せっかく慎重に作られていただけに非常に残念です。

しかし、短い説明のなかでヒントが見え隠れしていると思います。

>測定のときに

私も何度かしてしまった事がありますが、テスター棒の金属部分が

それも根元付近と他の所とショートした例です。

それ以降、テスター棒の金属は先を残して熱収縮チューブを被せていますし、

測定時はちょっと手間ですが、ICクリップで抵抗やコンデンサの足を掴むようにしています。

箸を持つ感覚で、赤と黒のテスター棒を持つと作業が早いのですが、

テスター値を見て、棒の先を見るという同時作業が悪いのだと

認識したまでです。

>筺体を開けてみたら煙が

煙が出るということは、電源周りのノイズフィルタの低い値の抵抗か、トランジスタか。

しかし、まだ動作状況なので、致命的な故障ではなさそうですが、部品には相当なダメージが出ているようすですね。

もっとも、焼けて色が変わっている部品があれば、そいつが原因ですが、トランジスタやFETは何食わぬ顔で動いているようなふりをしている場合があるので、電圧を双方のCHで比較していくと原因追求できそうですね。

おっと、釈迦に説法でした。失礼しました。

まずは、気分転換して、明日から作業ですね。

[1199] re;CDリッピング

tx2さん

投稿は、まるは、でした。

失礼しました。

[1198] tx2さん

>みなんさはCDリッピングのソフト

書き込みをみて考えてみますと、ありきたりな物しか使っていませんでした。

Exact Audio Copyだけなので、これが良いのか悪いのか判断さえしたこと

ありませんでした。

>古いPCにオーディオ専用Linux

昔はMac一辺倒だったのか、いまやWindows、ついでにiOSを使っているだけですので

他の世界も見てみたいなと思いつつ、年々面倒だと思うようになったのは、歳ですかね

[1196] ご臨終

たかじんさん、みなさま

残念です。 今回の測定のときに、どこかが壊れてしまったようです。

帰宅後、再測定したら、もっとひどい数値が出て、筺体を開けてみたら煙が・・・。

出力のDCバランスも取れなくなりました。

残念です。

[1195] CDリッピング

ココで聞く内容ではないかと思いますが…

みなんさはCDリッピングのソフトは何を使用してますか?

CDexとかExact Audio CopyとかSONYのMediaGoとかですかね…

僕は古いPCにオーディオ専用Linuxを入れてミュージックサーバーとして使用しています。

オートリッパーに自動タグ付けとかしてくれるので便利です。

ま、タグ付けが気に入らなかったらMP3tag使って修正しますが。

結構便利なのでお勧めですよ。

VortexBoxとはなにか

http://www1.megaegg.ne.jp/~summy/net_audio/vortexbox_1.html

[1194] HPA-12 ミニアンプ: 特性

みなさま、こんにちは。

この掲示板で書き込んでいた作品の特性を、この週末に測定してみました。

トリオの古い発振器、オシロ、真の実効値がはかれるデジタルマルチメーター。

8Ωの負荷で、100Hz/1KHz/10KHz とも、2.0W程度まで直線的に出力が増えます。オシロでも波形はきれいで、クリップはありません。 2.2Wぐらいになると、クリップしているのがわかります。

矩形波もきれいなものです。

1W程度の出力で周波数特性を測りましたが、手元の測定器では正確にははかれません。 少なくとも200KHz まで、オシロで見る限りでは減衰していないようです。

歪み率測定は、現在、とんでもない結果が出ています。 測り方の問題らしいので、再チャレンジしようと思います。

[1193] >> JET

たかじんさん、レスをありがとうございます。

> TA2020を使ったアンプはDクラスの中では優秀で、その音を好む人は多いでですね。

> みずみずしさは、なかなかのものだと思います。

私も実際に使っています。

でも、今回、HPA-12ミニアンプを作ってみると、TA2020アンプには音質という点での限界を感じました。TA2020アンプでは、チェンジニアで

がんばって、特定のスピーカーにあわせた音作りをして実用になる感じです。 その点HPA-12ミニアンプでは、チェンジニアをしなくても実用レベルに達

しています。

>>細部まで、しっとり、くっくり、はっきりしています。小音量でのリニアリティの良さを感じています。

>n'Guinさんが選んだ部品が良かったのだと思います。

たかじんさんのお薦めに従ったのが良かったのだと思います。位相補正用のディップマイカ、音量調節にミニデテントを使用し、あとは普通の金属皮膜抵抗で

す。スペースの関係で、NFB回路のDC切りコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(PILKOR)です。RIFAを使いたかったの

ですが、物理的におけませんでした。

>あと、最終段トランジスタをヒートシンクなどにがっちり固定すると音もかっちりするような気がしています。

おっしゃるとおりで、ケースにいれてがっちり固定したら、高級オーディオの雰囲気が漂ってきました。

基板も、制作上のアドバイスもいただき、ありがとうございます。

[1192] HPA-12 ミニアンプ

みなさん、おはようございます。

この掲示板で検討していただいてきたミニアンプをケースに組み込みました。

IrBerryDAC と同じケースに組み込む関係で、電源部は別筐体です。

写真を見ての通りで、だいぶ苦しい(?)工夫をしつつ放熱したおかげで、シャーシに組み込むと、ぬるいお風呂なみの温度です。 熱的に安定すると終段は1

ペアあたり、85mA程度です。もう少し流してもいいのですが

もはやアイドリング設定抵抗を交換するには全てをばらさないとダメなので、これでいいことにしてしまいました。

終段を2パラにしても音が変わりました(余裕が出た感じ)し、TIPS の前段へのデカップリング、バイアスのコンデンサ付加でも、音が澄んだ感じがしました。プラシーボ全開ですが(笑)。

TIPSや電源デカップリングのパラレルには、ニチケミ KZ (Muse)を使用しています。本当は、基板上に Museを配置したかったのですが、他の部品との干渉があって、できませんでした。

シャーシに組み込むにあたって、ラウドネス回路も試しました。

寝るときに流しておいたり、BGMとして利用するときには重宝することがわかったので、100Hz 3dB

のタイプで組み込むことにしました。 既に基板位置などの穴開けも終わっており、スペースの関係で、ラウドネスの ON/OFF SW

は背面になりました。

これから特性の測定やオシロでの最終確認、そして電源遊び(定電圧化など)をしてみようと思います。

おつきあいいただいた方々に、そして、すばらしい基板をていきょうしてくださったたかじんさんに感謝です。