新しい投稿 BBS20.html ← 現在のページ → BBS22.html 古い投稿

[1297] lightMPDインストール

たかじんさん、n'Guinさん、こんばんは

lightMPDのインストールについては、PUKIWIKIにlightMPD/インストールという項目が有ります。

但し、対象としているApu-1cとBBB、ラズベリーパイでは異なる点が有ります

それはプログラムの転送方法で、FAT32でフォーマットしたSDカードを解凍先に指定して解凍する事です。

よく見ると本家に書いてありました

BBBのインストールの際、PC上で解凍したプログラムをコピーした状態では動かず、かなり悩みました

その他注意する点は、PUKIWIKIに詳しく書いてあります

Abu-1c向けは256Mのディスクイメージだそうですが、VOLUMIOは確か1.8Gぐらい有りますよね、グラフィック部分が大半を占めているということなんですかね

[1296] lightMPD

たかじんさん、オーシャンさん

lightMPD の情報をありがとうございます。 以前に、APU.1C で試したことがあったのですが、当時は動きませんでした。 IrBerryDAC でも動作するとのことで、再度興味がでて試してみました。

とりあえず、APU.1Cで再度試したところ、今回はNASの設定で1回試行錯誤しただけで無事に動きました。 音質は voyage mpd

とは全然違いますね。 ありあわせの電源で動かしましたが、確かに電源の質に反応するレスポンスの良さがあります。 Raspberry Pi +

IrBerryDAC の I2C直結という“Simple is

BEST”はありませんが、勝負できそうな感じです。現状は、ありあわせの電源なので、追い込めば、かなり楽しめそうな感じがしてきました。

IrBerryDACのほうは、下記に示した事情で試せていませんが、さらに良くなる可能性があるかと思うとワクワクします。

実は年末に職場の駐車場で転倒して利き腕側の鎖骨骨折のため、せっかく頒布していただいたボリューム基板も未完成です。 この掲示板で作成したHPA-12ミニアンプは、寝床近くで順調に動いていますが、3Dにチャレンジしようかと思っているところです。

[1295] 12U7

たかじんさん

12U7も検討しましたがヤフオクで2700円もします!12AE7が安かったので・・・

やっぱり自分は7AU7や9AU7格安12AU7相互品がベストです。

GT管の双3極管も面白そうです。

[1294] lightMPDの件

オーシャンさん

lightMPDって興味深いです。 FAT32のSDカードに入れるだけでOKなのでしょうか。

本来のMPDの使用方法と全く同じでNASの設定などは、全て手作業で編集する必要あり?

まだ、調べきれていません。。。

ハードウェアが一緒なのにOSが違うと音が変わるというのはとても不思議ですね。

[1293] HyCaaに12V管、12AE7

45gsさん

そんな球もあるんですね。 12U7というのは調べていてHITしましたが入手できていません。

12AE7は2つの特性が微妙に異なるように見えますね。

カソフォロで使う場合は多少の特性の違いは現れないのかも。。。

[1292] lightMPDの件

たかじんさん、こんばんは

本家にも動作報告しておきましたが、こちらにもしておきます

Pi BでIrberry、Pi B+とSabreberryは同じ設定のSDカードを差し替えるだけで動作します

Pi2 B+は動作しません

これは、デジファイさんがまだPi2 B+を手に入れられていないので、しょうが無いとおもいます

音質は、弦の音が特に素晴らしいと思います

正月明けから、BBB+Difi16号DDCと17号DACでクラシックばかり聴いていました

DAC前のデジタルのソフトでこんなに変わるとは、思いませんでした

[1291] HyCaaに12V管、12AE7

手頃な値段の物がやっと見つかりました、12AU7の12V管12AE7を入手しました。

米国でカーラジオに使われていた球だそうです?球を差し替えただけではカソード電圧が高め7~8Vです、音はまったく問題ありませんでしたがヒーターの消費が大きく発熱がかなりあります。

LEDのバックライト不要なくらい明るいです~CBSの12AE7、NOS1本980円でした。

[1290] HPA12純A級版について

たかじんさん

お返事ありがとうございます。

銅箔スチコンと安い方のアルファ箔抵抗(青いやつです)でいってみようと思います。

[1289] 別件について

オーシャンさん

>「デジファイのおと」というブログ上でlightMPDというソフトが開発されていますが、

おぉ~ RT-linuxにMPDを組み込んでいらっしゃるヤツですね。

ちょっと前から気になっていました。 近いうちに試してみます。

SabreBerry+が動作検証済み!?

[1288] HPA12純A級版について

リーニェさん

> C1ext,C2extの1000pFのフィルムコン、R1ext,R2extの330Ω

ここは位相補正です。 音質へ影響する部分と思います。

コンデンサは、フィルム系が良いです。

ただし、マイラコンはフィルムですがあまり特性は良くないですので、

ポリプロピレン、マイカ、スチロールコンデンサが良いと思います。

抵抗は、1% 金属皮膜抵抗で良いと思います。 オーディオ用といわれている抵抗も

効果はあると思います。

[1287] HPA12純A級版について

皆様おはようございます。

現在HPA12純A級版で毎日楽しく音楽を聴かせていただいております。

この度、基板が小変更されたということで早速ご注文させていただきまして、これを機に少し部品を奢ってやった物を作ってみようと考えております。

ただ、電子回路についての知識が乏しく、どの部分の部品が直接音質に響く物なのかよく理解できておりません。

過去記事やTIPSを読み返し調べているのですが、わからない事があり、ご教示いただければと思い書き込みをさせていただきました。

純A級版に追加されている、C1ext,C2extの1000pFのフィルムコン、R1ext,R2extの330Ωの抵抗はどういった役目の物なのでしょうか。(いわゆるフィルタという物でしょうか?)

また、ここに使用する部品の種類によって音質に変化はありますでしょうか。

何卒、宜しくお願い致します。

[1286] 別件について

前回、別件などと思わせぶりの発言をしましたが、作者が暫定版を発表しましたので報告します

「デジファイのおと」というブログ上でlightMPDというソフトが開発されていますが、

昨日ラズベリーパイ向けが発表されました

私はBBBでは既に音出し出来ていて、クラシック系には非常に合うと思います

早速ラズベリーパイにも入れましたが、こちらも素晴らしい音が出てます

まるはさんへ

買い被りです。関心のある事について、2chでどんな意見交換されているのか、巡回しているにすぎません

実際、ラズベリーパイ関連のスレッドは2B+発表以来、どこも祭り状態です

デスフラッシュは、youtubeに動画も上がっています

[1285] res

オーシャンさん。

初めまして。

>カメラのストロボでPI2が、ダウンするそうです

リンク先の記事は、単なる釣りかと思っていたのですが、現実だったのですね。

そして、かなりの技量をお持ちのようですので、デジタルがとんと分からない私としましては心強い限りです。

今後とも正しい情報を教えていただけると有難く思いますので、よろしくお願いします。

>Sugru

すぐる、って何だろうと思いました。

なるほど柔軟性のあるシリコンだったのですね。

kontikiさん

resしたものとばかり思っていましたが書き込めていなかったようでした;;;

私は変わり者といわれる部類に入る人間ですが、姪をみて血は争えないなと思ってニヤリとしました。

ひとつだけ、ここ関連の工作をしていました。

あいもかわらず0dbHyCAAでああでもないこうでもないとやっていますが、

カソードフォロアではなく、正規?のYAHAとして回路を組み、

HyCAAを反転アンプとして動作させてみました。

あらためて、たかじんさんのカソードフォロアの素晴らしさに気づかされた

というのが本音でした。

逆に言うとYAHAの音のひどさに辟易したというところです。

[1284] デス・フラッシュ

初めまして、オーシャンです

たかじんさんのsaberberryをセットしていたら、こんな時間になってしまいました

B+、2B+共にver1.55で無事に音出し出来ました

通電後間も無いのではっきり言えませんが、B+、2B+の差は無いように思います

さて題名の件ですが、まるはさんも仰っている通りカメラのストロボでPI2が、ダウンするそうです

公式にも見解が出た様で、2chで情報を拾ってきました

・原因はU16が光電効果で誤作動することによりプロセッサコア電源が落ちる

(WLCSPパッケージなので、チップ内に入射した光子で電子が励起される)

・キセノンフラッシュやレーザーポインターなどの高エネルギー光で発現する

・フラッシュによるダメージがあることの確証は得ていないが、SDカードのデータ破壊の原因になるので

デスフラッシュはオススメしない

・ピクニックに行って直射日光に晒しても家の中の明かりで照らしても大丈夫

・将来の生産分については、デスフラッシュの影響を受けないようにする方法がないか検討している

・もし、フラッシュが焚かれるような環境下で使う必要があるなら、現状できる簡単な対策として、

Sugruやブルタックで部品を覆うか、不透明なケースに入れることで対応できる

以上

PS. もう一つ別件でネタが有るのですが、ハッキリしてからにします

[1283] Raspberry Pi 2

最近、この掲示板に書き込めるような工作をしていない(出来ていない?)ため、書く内容がなくて申し訳ないのですが、ひとつありました。

もっとも私はアナログな人なので、デジタルはさっぱりですが。

カメラのフラッシュを当てると動作停止するデスフラッシュ現象が「Raspberry Pi 2」で発生

http://gigazine.net/news/20150209-raspberry-pi-2-crash/

これをみて昔を思い出しました。

EPROMを使っていた時代?、完成した動作したチェックOK,全員でばんざーいと写真撮ったとたんZ80が暴走した覚えがあります。

原因はEPROMの上部についている窓に、射光テープを張っていないためでしたが、光ごときで暴走するなど思いもしませんでした。

もはや懐かしい思い出話の上だけの現象と思ったら、いまだにあるとは驚きです。

[1279] Re: 音女

まるはさん

姪御さんの修行でご多忙の中、僕のおふざけレスに丁寧にレスいただき、恐縮です。^^;

姪御さんは、恐らく携帯かiPod or

Walkmanで音楽を聴いてらしたのでしょうね。携帯はそもそも音楽を楽しむための設計になっていませんし、iPodの音はいわずと知れたものですか

ら、本掲示板の常連の方にとっては当たり前となっている音が衝撃的だったのはよく理解できます。

しかし、中学生のしかも女子がエレキの世界にはまってくれるのは、我が事のように嬉しいことです。まだ、耳も20kHz以上楽々聞こえるようですので(金

色、銀色、緑色が判るとはすんばらしい!)、育て甲斐がありますね。大きくなるまで今のワクワク感をずっと持って社会に巣立ってもらいたいと思います。師

匠の責任重大ですよ。是非、たかじん式に挑んでいただきたいと思います。うまく製作できたら、ますます、はまりそうですね。^^

ミント缶0dbHyCAAは、開けて、見て、楽しむのが正しい使い方と思ってました。^^

[1278] Re3: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

たかじんさん、kontikiさん、新年明けましておめでとうございます。

>音女(おとじょ?)!

姪にしてみると、それぞれの楽器がくっきりと聞こえて、無音時にはホワイトノイズさえない

ヘッドホンアンプというのは衝撃的だったようです。

また、こんな変わり者(自分で言うのだから間違いなし)の叔父が作っているのが

分かったので、その製作過程も知って、結局は姪自身で作る事ができるのが

相当うれしかった様子です。

ただ、中学生という事もあって、耳が非常に良いというか劣化していないので

叔父さんには聞こえない超モスキート音もしっかり聞こえるらしく、生活の中でも不都合が

ある様子でした。(コンビニの駐車場も嫌いと言っています)

ヘッドホンアンプも初段に2SK170を使って、コンデンサを金色銀色、緑色と華やかな

部品構成の物は耳の奥が痛くなると言いますし、逆に初段だけ2SK30で少し高域を

強調させたものですと、これくらいが楽に聞ける、と評価しますし、逆におじさんには

高域まで延びが凄いなぁというオペアンプを使った物はあまり評価が高くないというのも意外でした。

同じ2号機(別名:すんばらしい)は、部品の構成上、今ひとつ高域が伸びきらず

もうひとつかなぁ、といった感じだったのですが、オペアンプのパスコンとしてタンタル

コンデンサを付けてみると、これくらいでちょうどいい、というので、狙いどおり

になったのかもしれません。

もっとも聞いている曲は・・・打ち込み系でヒップホップともなりますと、音圧を極端に

上げたアタック音の連続ですから、高域が強調されると、聞きづらくなるのかもしれません。

>キティ缶仕様は、0dbHyCAAの8号機

月産ではなく日産1台ペースは、こちらがそろそろまいってきています;;;

あれこれ苦戦して作ってきたので、データはそろっているので同じ物は

労力さえあれば出来ますが・・・

狙われている難物としては、ミント缶0dbHyCAAと、たかじん式ヘッドホンアンプです。

前者は作るのが大変なのと後者は物量戦なので別の意味で大変が待っていますが、

音を聞けば苦労も飛んでしまうので、欲しがる(作りたがる)のも分かる気はします。

>ミント缶バージョン

0dbHyCAAを文字どおり押し込む結果となりました。

電池の持ちが極端に悪いし、動作中はフタを開けていなければ熱破壊しそうと

お笑い物となっていますが、超小型ぺるけ式(Ver3でしょうか)も含めて

たまにこういう物を作ってみたくなります。

ただ、ハンダ付けより、パターンをハンダでショートさせていないか確認する作業が

非常に大変です。壊すのは一瞬ですし、部品の交換となると、他の部品を外さないと

肝心の部品が外せない状況ですから、手間は2倍3倍ですが、動作すると楽しいものですね。

>ぺるけ式は、僕もmini watter ver.VIのヘッドフォンアンプ・バージョンを

あれこれ作っていますが、手持ちのはいまだにVer3のままです。

いくつか部品を交換するとVer4になるようですが、新たに作ろうとパターンまで

作ってそのままです。たぶん作る頃にはVer5になっていそうな気がしてなりませんが。

>前投稿で配線と申し上げたのは、チップの内部配線のことです

オペアンプの足ではなく、中のボンディングワイヤーですね。

話がややこしくなりましてすみません。

金線ですべて終わりと思っていましたが、いまやCPUさえ違う物質を使っている時代ですが

やはり音という点からすると、金か銀か、はたまた銅か、となると思います。

>BGA-IVCを製作されるのであれば、Trの選別はされてください

オペアンプまで自作するとは予想していませんでしたが、試してみるのも面白いですね。

たかじんさん

>オペアンプとディスクリートの比較は、難しいですね。

似て非なる物とは言い過ぎですが、メーカーもメーカーで様々な都合があって作られた

製品ですから、単に部品の寄せ集めとは何が違うと思います。

でも、音として聞く事になると、違いが出るのは何故なのでしょうね。

今だに部品の違いによる音の相関関係がはっきりしませんし、たぶん一生分からないとは

思っています。

[1277] Re3: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

たかじんさん、新年明けましておめでとうございます。

レスいただき、ありがとうございます。

実は、ベース接地回路を用いたIVCの製作は、昨年度のたかじんさんのブログがそもそものきっかけでした。PCM1792AのIVCとして、ベース接地シ

リーズの話は、確か(5)まで行った記憶があるのですが、その後、Stereo誌の付録に話題が移ってしまい、完成形を見ずに終わったと思います(間

違ってたらすみません)。特許の回路も作製しようと思いましたが、その当時は回路設計の知識が足らず抵抗値の計算ができなかったので諦め、たかじんさんの

完成形をずっと待っていました。その後のBGA-IVC回路探しのネット徘徊の経緯は、既にお話した通りです。

> あまり数値にとらわれず、実際に作って音を聴いて判断するのは、よいことだと思います。

LTspiceが使えるようになって、ちょっと頭でっかちになっていましたが、今回、思い切ってチャレンジし、出てきた音に驚愕した経験は、とても良かったと思います。

> ディスクリートだってひどい回路も有りますし、

ひどい回路を製作してきた当人として、耳が痛いです。^^;

中学卒業までエレキ少年でしたが、ずっと離れてました。1年ちょい前ふとしたことから目にしたたかじんさんのブログがきっかけとなり、再び、少年の時のワ

クワク感を取り戻した感じです。また、数十年前と違い、本ブログのような大変参考になる情報が簡単に手に入るというのは、なんと素晴らしいことでしょう。

たかじんさん、まるはさんをはじめ、本掲示板の常連の皆様には本当に感謝してます。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

[1276] (無題)

まるはさん

> 気持ちの良い音で聞けるのが一番大事ですよね。

> そして頭でっかちにならず、何でもチャレンジしてみるというのも大事ですよね。

いや、ホントその通りだと思います。

[1275] Re2: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

明けまして、おめでとうございます。

kontikiさん

まるはさん

このベース接地受けのIV変換は、わりと近年流行ってきているようですね。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/12/dacivnonnfb-616.html

こちらは少し特性を良くした回路で特許も取っているものです。

NFBをかけないので歪み率は良くないですが、あくまでも数値上の話で、

実際に聴いた音がよければ、それでOKなのだと思います。 自作ですし。

これが、市販製品だと、どうしてもカタログスペックを書かなければならず

そのときにネックになる数値があると、営業的に不利になってしまいます。

あまり数値にとらわれず、実際に作って音を聴いて判断するのは、よいことだと思います。

それがご自身のノウハウとなり、自信となっていくと思います。

実際に作った回路のご感想、ありがとうございます。

とても貴重な意見です。参考になりました。

オペアンプとディスクリートの比較は、難しいですね。

というのも、ディスクリートだってひどい回路も有りますし、

オペアンプでも良くないものもあれば、非常に優れたICも存在するからです。

ひとつ言えるのは、ディスクリートの方が幅が広いってことだと思います。

いろんな意味で。

ではでは、今年もよろしくお願いいたします。

[1274] Re2: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

まるはさん、レスありがとうございます。

音女(おとじょ?)! 理系女の進化バージョン? 巷では、このような新語が流行しているのでしょうか? 姪御さんが弟子とは、なんとハッピーなことで

しょう。にんまりしているまるはさんが思い浮かぶようです。ミント缶バージョンは、製作例集で見させていただきました。すごい高密度ですが、とてもセンス

が良く、僕もほしくなりました。^^ キティ缶仕様は、0dbHyCAAの8号機になりますか。成功を祈ります。ぺるけ式は、僕もmini watter

ver.VIのヘッドフォンアンプ・バージョンを作ってみたいと思ってます。

一応、誤解の無きよう、前投稿で配線と申し上げたのは、チップの内部配線のことです。MUSESシリーズは、リードフレームが無酸素銅ということを

売りにしているようですが、恐らく内部配線が遥かに音質に影響するのではと思います。と言いますのは、チップ内では配線幅がμmレベルかそれ以下です

し、さらに配線材料がSi、Al、Cu、Auで抵抗率が桁違いに違うからです。また、基板が半導体Siなので、リーク電流があり完全な絶縁は無理であるこ

と、さらには、多くの方が指摘されているように、2回路のオペアンプでは左右の分離が決定的に悪いこと、等々が、オペアンプの音を劣化させていると思われ

ます。こういった欠点を解決した高級オペアンプは大量生産品にくらべて高価になってもしょうがないとは思いますが、やはり1個2000円~3000円は高

いですねえ・・・

もし、BGA-IVCを製作されるのであれば、Trの選別はされてください。負帰還がないので、出力のオフセットはTrの選別にかかってます。実際に使用

して感じたことは、意外に発熱が少ないということでした。これなら、2SA1015-2SC1815のチープペアで十分と思いました。

[1273] Re: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

>一枚で4度美味しい基板は、全バリエーション製作終えられたでしょうか

一枚で4枚分だった基板は、2枚目で止まっています(意味不明

>オペアンプにTrバッファを組み合わせたタイプ

一枚で4度美味しい基板は、

バイオスに、定電流ダイオードを使う物が2種類(トランジスタも別に)と

トランジスタそのものをダイオードとして使う物が1種類、

オペアンプ単体、という、超手抜きが1種類。

これで4種類できます(をいをい

パターンは、最近お気に入りのベタアースぐるっと一周ですが、

生基板が両面で70ミクロンのを買ってしまったため、エッチングに3倍もの

時間がかかって、製造が効率的ではありません。

オペアンプは、チープライン(別名;すんばらしいに使ったオペアンプ2種類)が板につきそうで、

主戦力が秋月の4個百円とか5個二百円シリーズとなりつつありますが、手持ちにはOPA2277,OPA2134など、比較的お安いシリーズもあります。

>THS4631

どのようなものかデータシートを拾おうとして販売しているところにいきついて

1個二千円超えとは。おそろしや。

世の中の評判や、ここの製作例集、はたまたコメントなどでは、皆さんすごいオペアンプを買われて使っていらっしゃるので、どんなものなのだろうなぁと指をくわえてみるだけですので高級品というものに縁がありません。

>大きな理由の一つは配線の材料と太さの違いと思われます

OFCの線と一般的な銅に錫めっきされた線では違いがあるのでしょうね。

>コロンブスの卵的な回路

これはオペアンプそのものですよね。これで1個作れるかな、と余計な事を考えていますが作る予定の物が山のように残っていていつになるやらです。

課題だった難物のトラ技アンプ(±1.5V動作)のを再度組みなおして

電流が流れる所にパスコンをめったやたらと付けたら発振が止まりました。

でも、音は平凡な音しかしていませんでした。

これまた課題が増えた気がしてなりません。

若輩者さんがトライされていらっしゃった作動+トランス回路も試作しなければ・・・

その前に音女として勝手に弟子になっていた?姪が来ているので、明日以降は、かかりっきりで指導しなければなりませんので自分のがまた遠のきます。

まぁそれはそれで楽しいので良いのですが。

キティ缶仕様の0dbHyCAA(高圧版)とキティ缶仕様の両面基板仕様のぺるけ式ヘッドホンアンプを作る予定です。

ミント缶仕様の0dbHyCAAは大変だから、夏休みにしないさいと、こちらが逃げています(笑

[1272] Re: Re: BGA-IVC コロンブスの卵

皆様、新年明けまして、おめでとうございます。

まるはさん、レスいただき、ありがとうございます。

ご家族は、ご実家へ帰省中でしょうか。一杯飲みながら(にんまりしながら^^)、電子工作で年明けを迎えるというのもオツなものですね。^^ 一枚で4度

美味しい基板は、全バリエーション製作終えられたでしょうか。お写真で見る限り、オペアンプにTrバッファを組み合わせたタイプのように見受けられま

す。基板の配線が太く、オペアンプの裏にもベタグラウンドがあり、良い音がしそうですね。オペアンプは何をご使用でしょうか。THS4631がディスク

リートを超えるオペアンプらしいですよ。試聴レポートお待ちしてます。

こちらは、年初から来客があるためボヤボヤしてられないのですが、合間を縫ってレスしてます。ディスクリート>オペアンプについては、多くの方が語られて

いることなので繰り返すことはしませんが、大きな理由の一つは配線の材料と太さの違いと思われます。チープなオペアンプの代表であるNJM4558と同じ

回路であるMUSESシリーズの音が高く評価されているのも、この理由が大きいようです。あとは、負帰還をかけて用いるのが前提というのも、音質を劣化

させているでしょう。

「お気楽」のヒロさんのようにディスクリート・オペアンプを多数使った力技もチャレンジとしてはいいと思いますが、もっとスマートな方法があると、ずっと考えてました。また、素子数が多くなり配線が増えると、余計なLCが増え、音質に悪影響がありそうです。

今回紹介させていただいた回路は、そういう意味で、将にコロンブスの卵的な回路です。何故、今までこのようなシンプルな回路が採用されてこなかったのか。

恐らく、THDなどはあまり良くないのでしょうが、そんな小さなことは吹き飛ばすような、鮮烈な音です。まるはさんの仰るとおり、「気持ちの良い音で聞け

るのが一番大事」。^^

[1271] Re:BGA-IVC コロンブスの卵

みなさま、あけまして、おめでとうございます。

kontikiさん

>ベース接地回路を使ったIVC

コロンブスの卵的な事のようですね。

しかし不思議な話です。

オペアンプは、たいがいトランジスタ(FETもありますが)の集合体ですし

内部のトランジスタは(一部の缶タイプを除いて)ウェハ上にあるので

バランスが取れているはずですが、実際に音の違いがあるのは何故でしょうか。

巷では、過度な位相保障とか、入力端子の保護回路に問題あるとかですが、

等価回路しか知るよしがありませんから、何か悪さをしているのだと思います。

しかしトランジスタ6個で実現とはすごいことです。

>すんばらしい!! 不満だった超低音は十分に出ますし、ボーカルの押し出しもより良く、高音の透明な響きも美しい

なるほど。出ましたか、ここでも。すんばらしいが。

気持ちの良い音で聞けるのが一番大事ですよね。

そして頭でっかちにならず、何でもチャレンジしてみるというのも大事ですよね。

さて私は、家に誰もいないのを利用して、課題にチャレンジしていました。

そして朝までにヘッドホンアンプ基板3台を、それぞれ不満がある部分を変更して

今は、にんまり、としています。

しかし久々の徹夜明けですが全然眠くないというのも不思議な話です。

(といいつつ、昼ねでしょうけれど)

[1270] BGA-IVC コロンブスの卵

年末で、女房からのあーせい、こーせいの合間をぬって、電子工作してます。^^

皆様に置かれましては如何お過ごしでしょうか。

以前、本掲示板で、PCM1792A

DACからずっしりした超低音が出てこない旨、投稿させていただきました。その際に、オペアンプを用いたIVC(メーカー指定の標準回路)が怪しいのでは

ということで、ディスクリートIVCの製作を考えていると述べさせていただきました。

その後、忙しくてなかなか取り掛かれなかったのですが、ネットで様々なIVC回路を探してました。「お気楽」のヒロさんは、ディスクリート・オペアンプ回

路を6個も使用したIVCを製作されておられますが、Tr96個の回路を製作する気にはとてもなれない。^^; K氏のBGA-CM回路(無線と実験

2011年4月号)は、+と-の対称性が無く、不安を感じました。そうこうするうちに、下記のHPを見つけました。

http://www.k3.dion.ne.jp/~toru-f/NewIVCforUSBaudio.htm

K氏と同様、ベース接地回路を使ったIVCですが、Trたった6個のこんな簡単な回路で本当に使えるのか不安でした。しかし、LTSpiceで動かした

所、全く問題ないではありませんか。ただ、LPFがアクティブ回路ではないので、フィルターを強化する必要があります。また、初段のダイオードは、初

段のTrと同じものを使えば、より入力電位がゼロに近づきます。以上の改良を施したBGA-IVC回路を製作しました所、すんばらしい!! 不満だった超

低音は十分に出ますし、ボーカルの押し出しもより良く、高音の透明な響きも美しい。なにより、オペアンプのギスギス感が無くなり、ゆったりとした、いつま

でも聴いていたい音が出ます。空間も広がった感じがします。プラシーボ全開とは思われますが、今年の締めくくりとして、大変ハッピーです。^^

本年度は、たかじんさんをはじめ、本掲示板の常連の皆様には大変お世話になりました。m_ _m

来年も何卒よろしくご指導の程、お願いいたします。

[1269] 色気を出して

1枚の基板で4種類の回路が組めるようにパターンを追加した

自作基板を使って、オペアンプを使ったヘッドホンアンプを作っていました。

失敗の連続でした。どうしたことでしょうか。

下手に両面基板を使って、それもスルーホールなど自作基板には存在も

しませんので、部品の足または、抵抗の足を利用した表と裏のパターンを

繋ぐという地道?な工作でしたが、それがあだでした。

やっとまともに音が出るようになりました。

やれやれといったところで、ケースに組み込む元気もありません。

[1268] Re^2: カソードフォロアのヘッドホンアンプ

n'Guinさん

>6DJ8 4パラでも

もう1つ、実験基板があるので、ロシア管の6N1を2本、回路的には並列を2個直列したものがありますが、本来のプレート電圧さえかけると、満足に動作します。

厳密に測定していませんので、可聴範囲以外は保障できませんが、150Vもかけると澄みきって高域が伸びて、これが球のバッファアンプなのか、あのノイジーなロシアTubeはどこへ行ったのかと、疑うような音がします。

ですから、電圧さえかけてあげれば、満足に仕事はするようです。

ただし電流を食うので、発熱の点では小型化には向かないみたいですが。

>武末数馬氏の 6080 2パラOTLアンプ

そろそろファンヒータ並みの電力ですね。夏はぞっとしますが。

OTLアンプの製作例を見させていただきますと、6個とか8個とか平気で乗せていますが、それだけ必要という事なのでしょうね。

ましてや、ほとんどの方がスピーカを使用するのが目的ですから、余計に出力は大変なのかもしれないかと思いました。

ヘッドホンであれば20mWも出せたら、高効率なカナル型であれば十分な出力なので物にならないかと工作していますが、そうはうまくいかない様子です。

上にも書きましたように、そろそろ諦めて高電圧の普通のバッファアンプを作るように方針転換しようかと思っています。

[1267] Re^2: カソードフォロアのヘッドホンアンプ

まるはさん

詳しく説明していただき、ありがとうございます。

OTL アンプでは、内部抵抗が相当低くないと、カソードフォロアといえどもドライブできないと思います。 6DJ8 4パラでも、だいぶきつそうな気がいたします。

武末数馬氏の 6080 2パラOTLアンプを私も作成したことがありますが、安定して動作しなかった覚えがあります。 まるはさんの健闘をお祈りしております。

[1266] Re: カソードフォロアのヘッドホンアンプ

n'Guinさん

最初にお詫びしますが、単なる物好きな素人が勝手にしていることですので、

間違いだらけな事をしているはずですが、長い目で見ていただければ、という事を、ご承知ください。

そもそもは、ここの掲示板で1年半くらい前でしょうか。

0dbHyCAAを自作基板で作ったときに、たかじんさんから、カソードフォロアの出力を直接ヘッドホンで聞くとどなるか、という御質問から実験が始まったようなものでした。

(たかじんさん御本人も、ブログで実験されていましたが)

当然ながら電源電圧は12Vでしたし、ClassAAを使わずそのまま出力のコンデンサを通じた音はノイズだけでした。

気になってしかたないので回路定数を変更してみると、ノイズの中から小さな音が聞こえてきました。

先人の知恵(ググったわけですが)を拝借しますと、カソードフォロアのバッファアンプが存在しました。

ライン・バッファアンプなら、イヤホン(ヘッドホン・インピーダンス32オーム)も鳴りそうな雰囲気ですが、流石にそこまで低インピーダンスでは問題あるようでした。

(正直なところ、ここでアウトプットトランスを加えるとすべて解決することですが、OTL、アウトプット・トランスレスが目標ですので)

またその回路もプレート電圧は120Vとか150Vもかけての、バッファアンプのようでしたが、0dbHyCAAが12Vで動いているのだから、何か知恵

を加えたら低インピーダンスでも動作しないかな、という浅はかな知恵で、いろいろとつついてみましたが、当然のごとく満足に動作しませんでした。

それ以降、12Vから昇圧回路をつけてプレート電圧(150V)を確保した偽0dbHyCAAを作りましたので(製作例4に載せていただきました)多少の回路定数変更で、自在に電圧を得る事ができました。

最後は12Vから250V100mAも短時間なら確保できるようになったので、上げるのなら下げるのは簡単ですから先のカソードフォロアのバッファアンプが何Vまで正常に動作するのか、その動作状況を見極めることにしました。

それが現在です。実の所、20Vまでは一応問題なく動作しています。

この一応が問題でして、手持ちの小型液晶デジタルオシロ、オペアンプで作った擬似サイン波発生器では何がどうなっているかをすべて把握できません。

本当に知りたいなら、信頼できるSGやら、スペクトラムアナライザーなどで測定しなければ20V以下で何が起っているのか、わからないのですが、手持ちではそろそろ限界かもしれません。

本来ならデータシート上のグラフでロードラインを決め、それに沿えば、たいがいは問題なく動作するのが真空管の設計方法ですが、12Vでは何がどうなって

いるのかグラフではほとんどみえませんし、実際、プレート電流などの変化をみても、それはないだろう、という異常な事ばかりになっています。

OTLアンプは、そのままスピーカを鳴らしている方々もいらっしゃるので、何か解決案がありそうですが、真空管からすると超がつくような低電圧動作は、予想もつかないというのが本当のところかもしれません。

長々と書いて申し訳ありません。

12AU7をステレオで2本、もしくは4本だけで、トランスを使わずヘッドホンアンプを作る、というのは、まだまだかかりそうな雰囲気です。

[1265] Re: カソードフォロアのヘッドホンアンプ

まるはさん おはようございます。

カソフォロのOTLと聞いて、飛び出てきました。

どんな回路なのでしょうか?

興味津々です。

[1264] カソードフォロアのヘッドホンアンプ

1年ぶりに実験基板を引っ張り出してきました。

冬になると物になるかどうか分からない実験回路を

触っているような気がしますが。

去年は発振して、どうにもならなかったカソードフォロア4パラの

OTLヘッドホンアンプでしたが、2パラ2段に変更したのと

エミ減していない12AU7を挿してみたところ、綺麗な音が鳴り出しました。

前回は球がダメだったのではないかと思いますが、

とりあえず片CHだけは何とかメドがたつ見込みが立ちました。

片CHを球1個でも動作するはずなのですが、なかなか思ったように

音量が取れません。

カソードフォロアのバッファアンプですから、簡単だと思ったのが

意外にてこずってしまいました。

この調子ですが、両CH鳴らすアンプは年を越しそうです。(ヤレヤレ

[1263] Re:トランス式USB-DAC

n'Guinさん

>いずれ、最新バージョンの LC 型に改造したいと思っています。

やはりそうでしたか、聴き比べてみたい気がしますね。

トランスの種類によっても音の方向性はよく似ているものの、個性があるような気がします。

[1261] 工具の違い

HOZAN(コアドライバーセット D-16)と

Vishay Spectrol ACCTRITOB308-T005

の違いです。

もっとも、これらは、無線関係(コイルのボビンを回す)で使う方が正しいのかもしれませんが、たまたまマイナスの細いドライバーもあるので利用しているまでです。

[1260] re^2:バリ取りナイフ

まるはさん、こんばんは

> Vishay Spectrol ACCTRITOB308-T005

良さそうですね。 私も手に入れたいです。

[1259] トランス式USB-DAC

mr_osamin さん

> 私はかれこれ10機くらい製作しました。

私は1機だけです。 これを作成しているときに、IrBerryDAC を知りました。

確かにソースの入手性で考えると、48KHz/16bit で十分です。

いずれ、最新バージョンの LC 型に改造したいと思っています。

[1258] re:バリ取りナイフ

n'Guinさん

バリ取り工具としては、イスラエル製の SHAVIV(シャビーブ)もありますが

入手性としては以前ほどではありませんが、あまりよくありません。

みなさん、この手の工具は使われていないからでしょうか。

ちなみに、私は回し者ではありませんので、宣伝しても何もいただけません。(笑

また、半固定抵抗を回す場合も、これを愛用していました。

Vishay Spectrol ACCTRITOB308-T005

去年紛失したと思っていたのですが、意外な所から出てきました。

カーペットの隙間に注意が必要なのは、私の家だけでしょうか;;;

HPA-12にも多回転半固定抵抗が使われていますが、金属製なので小型のマイナスドライバで

回しても傷や潰してしまう事もありませんが、うっかりしているとマイナスの溝からずれる事が

ありますが(そういう時は注意力が落ちているときですが)、Vishay Spectrol であれば筒の

奥にマイナスドライバがあるため、周りのカバーのおかげで目を離して回してもずれる事が

ありませんでした。 そして先が細いので、狭い筐体の中でも楽に作業できていました。

HOZAN(コアドライバーセット D-16)も購入したのですが、筒が太いため、今ひとつ差し込にくい感じでした。

こういう微妙な所が、作業性に影響あると思うのですが、特許とか実用新案とか、

メーカーとしては問題あるのかなと勝手に思っています。(大ハズレかも)

しかしながら、この便利なネット時代に前者の国内での入手は難しいので

良し悪しといったところのようです。

[1257] HOZAN バリ取りナイフ K-35

まるはさん

教えていただき、ありがとうございます。

メーカーの動画も見ました。 使いやすそうですね。

ばりとりをやすりでしていて、ケースを傷つけてしまうときもあったので、大変いいものだと思います。 さっそく発注しました。

ありがとうございました。

[1256] Re:100均ケース

作例は、100均ケースのアイデアとして紹介したものです。

これは、どこまでコンパクトにまとめられるかをテーマにチャレンジしてみたら、

結果、こうなりました。という例です。

こちらで皆さんが0db HyCAAの作例を紹介されていますが、その創意工夫のすばらしさにいつも触発されている次第です。

タカチなどのメーカー品のケースを使い、Coolに仕上げるのも楽しいですけど、

100均ケースで遊び心を手軽に演出するのも楽しいと思います。

n'Guinさん>

トランス式USB-DAC製作されたんですか?

私はかれこれ10機くらい製作しました。最近のハイレゾもいいんですが、このDACもまた独特の魅力がありますよね。

[1255] >100均ケース

mr_osamin さん

写真を見て驚きました。

きれいなものですね。 トランスが外から見えて、かっこよさが際立ってます。

私も作成しましたが、普通のシャーシです(XxX)

[1254] re:高周波製作も面白いです

45gsさん

>シールドケースの新品が無理なので

なんと新品も価格高騰ですか。意外でした。

網で囲うのも見栄えの問題もあって、難しいところですね。

>Sメーターかマジックアイ予定です

私も縦型のマジックアイを2本、ペンケースに収めて、家に帰って光らせてニヤニヤしています。

(さぞかし気持ち悪い顔と思いますので、思い浮かべないようにしてください)

扇型を薦めましたが、値段の件を忘れていました。

今や、びっくりする値段で、おいそれとは買えませんね。失礼しました。

寿命は輝度が落ちてくるのが100時間とか寿命が1000時間とかいわれて不思議でしたが、

ヒータ電圧を5Vまで下げて、プレート電圧を140Vぎりぎりで動作させて延命させています。

毎日1時間か2時間ほど点灯していますが、そろそろ1ケ月半ですが、まだまだ輝度は

落ちていないような感じですが、これが正しいかどうかは判断つきませんし、マジックアイには

よくないのかもしれません。

[1253] re:100均ケース

>まるはさん、8台目にいかがですか

実はトランスのサイズを誤認していました。5cm角に2個入るほどの小ささだったのですね。

mr_osaminさんの説明がなければ片手ほどの大きさの物とばかり思っていました。

またもやうっかりでした。

しかし百均のケースに、トランスが2階建てで見事に収まっていますね。

今さらながら、じっくり眺めさせていただきました。

[1252] re:工具のこと

n'Guinさん

>> 穴のバリ取り工具も1度使ったら楽すぎます。

>これは何をお使いでしょうか。 教えてください

HOZAN バリ取りナイフ K-35

を買いました。

ただ、最初使い方がよくわかりませんでした。

刃が鎌のようになって横に付いている彫刻刀のような物としか認識していませんでしたので、刃の軸がくるくる回ってしまって、使い辛くてしかたありませんでしたが、メーカーの動画をみると、使い方が間違っている事に気づきました。

つまり力を入れてバリをひっかけて切ろうとすると刃先が逃げてしまって肝心なところのバリが取れず横に噛みこんでしまう有様でしたが、力を抜いてクルクルというかグルグル回していくと、そのうち刃先がひっかかってバリが取れるという仕様でした。

でも、個人的には固定も可能になると、もっと便利なのにと、今だに思っていますが・・・

ちなみに下に写真付きで載せたものは

>六角軸の低速回転高トルク・電動ドライバ、便利そうですね。

BLACK&DECKER スーパーコンパクトドライバー CP310X

竹の子ドリル

スパイラルステップドリル 鉄工用 SSD-3

藤原産業

でしたが、これらは

製作例集(2)に紹介されているaizzakさんに教えていただきました。

つたない私が工具の紹介をするより、aizzakさんに説明していただいた方が

より適切だと思います。

>管球のストックが眠っています

思わず御声がけしてしまいそうですが、それでなくても狭い我が家、物を減らせと

言われ続けているので、我慢するしかないので残念です。

0dbHyCAAマニア(ついに自分でマニアと呼び出しました)としましては、カソードが付いている

電力管で作ってみたいものだと夢みていますが、パワーアンプの球は多くがプレートフォロアで

製作されるので、思ったような球が見当たりませんし、多くの球はシングルなのでステレオだと2本必要なのでペアともなると、なおさら追いそれと買う事もままならずといった具合ですので、夢は夢で終わるようが幸せかもしれないと自分に言い聞かせています。

かといって、球が入手できたとして、ヒータ電流だけでもバカ食いの物が多いので、小型化など無理ですから、巨大なトランス据えたヘッドホンアンプ、というわけのわからない物になるのも、これまたいろいろと問題が出そうです。

球の高さもあるので、ケースも困りそうです。

[1251] 工具ねた&ケースねた

まるはさん、n'Guinさん

レスいただき、ありがとうございます。

工具ねたと、ケースねたで、こんなに盛り上がるとは思いませんでした。^^

それだけ、皆さん、苦労しておられる分、興味があるのですね。

まるはさんもn'Guinさんも、工具が揃ってますねー。僕の持っていない工具が山ほど! 僕は、穴あけは、まずキリとリーマーで始めました。直ぐに手が

耐えられなくなって、職場にあまっていた電動ドリルを拝借してきたのですが、先端のビットがどうも鉄工用ではなかったらしく、穴が踊ったりして、すごーく

苦労しました。先日、ネジ穴タップのセットについてきたビットを使った所、ものすごく簡単に穴が開いて、今までの苦労はなんだったのだろうと情けなくなり

ました。工具って大事ですね。ステップドリルや穴のバリ取り工具とか、参考になりました。電動のこぎりやサンダーがあると、スピーカーも楽に製作できます

ね。少しずつ取り揃えていきたいと思います。ご紹介ありがとうございました。

まるはさん、mr_osaminさん

ケースねたにレスいただき、ありがとうございます。

0dbHyCAAが6+1台ですかー。愛ですね。たかじんさんも、さぞや喜んでおられることでしょう。

僕は、世のPCオーディオブームで、必要に迫られてDACやHPAを結構製作してきましたが、同じものを3台以上作ったことはありません。ちなみに、

3台はHPA-12、2台はペルケ式でした。人にあげたものが多いので、まともなケースに入れたものばかりでしたが、これからは、まるはさんや

mr_osaminさんのように、100均ケースで楽しく(安く)製作しようかと思いました。透明ケースもいいですね、mr_osaminさん。中身を

しっかり製作すると、見栄えがします。まるはさん、8台目にいかがですか? ^^

[1250] re:高周波製作も面白いです

まるは さん

空きスペースにはSメーターかマジックアイ予定です、とりあえず音が出てほっとしています。

バリコンはアルプスのデット品です、全てST管にしたかったんですけれどシールドケースの

新品が無理なのでメタル管2本が悔やまれます、シールドすると同じですがヒーターが見えません!

中国製のマジックアイなら安いです!(扇型でないのがちょっと残念ですが・・・)

[1249] 100均ケース

100均ケースはアイデア次第で結構使えますよね。

プラケースですと、加工も楽ですし。

以前、製作したぺるけさん設計のトランス式USB-DAC-100均ケース版をフォトアップします。

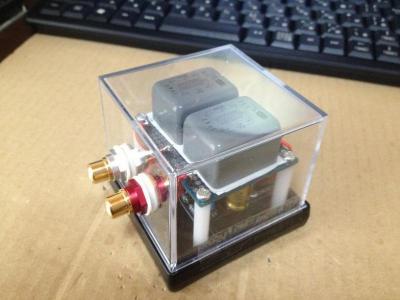

TpAsシリーズだとトランス自体がコンパクトなので5cm角のプラケースにぴったり収まりました。

透明なのでAKI.DAC基板上のチップLEDが光って映えます。

[1248] >高周波製作も面白いです

45gsさん まるはさん

すばらしい作品を見せていただき、驚きました。新品の部品で・・・というのに脱帽です。さぞかし、大変だったことでしょう。

高校生のころ、免許もないのに、ハムの機械を作ったのを思い出しました。 使うのはハム無線クラブのメンバーです。 807とか使ってました。

ST管といえば、実家に SP用の42PPモノラルアンプや管球のストックが眠っています。真空管ラジオや、昭和30年代と思われるのラジオの木製キャビネットも(SP用アンプのスピーカーとして使用)あると思います。

実家は取り壊す予定なので、これらのストックも廃棄予定です。 欲しい人がいれば、無償でさしあげます。 robert@schumann.jp (@を@に変えてください)まで、ご連絡ください。

ただし年代物ですから、動作保証はありませんし、学生時代に作ったものですから、使用部品もちゃちです。 また実家に取りに行かないといけないので、気長にお待ちいただく必要がありますが。 3年ぐらい前(震災直後)は、音が出てました。

たかじんさん、勝手に部品配布の告知をしてしまって、ごめんなさい。 お許しください。

[1247] 工具のこと

kontikiさん

私のところも、まるはさんと同じような状況です。

加えて、木工用の電気のこぎりとか、サンダーとかもあります。 ホームシアターを手作りしているので、それに使っていました。 最近はセットアップも終わって、木工はしていません。

まるはさん

六角軸の低速回転高トルク・電動ドライバ、便利そうですね。

> 穴のバリ取り工具も1度使ったら楽すぎます。

これは何をお使いでしょうか。 教えてください。

よろしくお願いします。

[1246] re:高周波製作も面白いです

45gsさん

すばらしい物を製作されましたね。

日刊;真空管 なるネット記事にもブログが紹介されていて、すごいものだと関心していました。

しかしながら、バリコン、コイルなど入手に苦労するものばかりになってしまいました。

動画を見せていただきましたが、何か忘れているような気がしました。

そうです。マジックアイが付いていません。

やはり昔の真空管ラジオにならって、丸く扇型に開くマジックアイが必要ですね。

ちょうどパネルにも広いスペースがありますし、いかがですか。

[1245] re:ディスクリート・パワーアンプ

kontikiさん

>ちゃんとした工具があれば楽にできるのでしょうが、取り揃えるのは経済的に大変です・・・

1度に購入するのは無理なので、少しずつ買ってきました。

最初は電動ドライバ、ドリルビットセット、リーマー、ハンドニブラ、ヤスリ、でしたが、シャーシパンチが加わり、去年、念願だったスパイラルステップドリルと、六角軸の低速回転高トルク・電動ドライバを購入して、加工の手間が格段に減りました。

穴のバリ取り工具も1度使ったら楽すぎます。

また、大穴をあけるべく「ビッグサークルカッターミニミニ50」という、ビッグなのかミニなのかよく分からないネーミングですが、50mmまでの穴開けも可能となりまして、先日、作業本番となり、薄鉄板の百均タバコ缶のフタにきれいに穴を開けることができました。

>まるはさんの百均ペンケース・0dbHyCAAシリーズは、そういう意味では最高ですね。^^

>いろいろな色でバリエーションがあって、イルミネーションも工夫されて、とても楽しそうです。

>しかし、何台製作されたのかなあ・・?

百均ペンケースは見るたびに1個ずつ買ってしまいます。店頭在庫はいつなくなるか分からないし、あれよかったのにと思っても次に買いに行くとなくなっているのでどうしてもあるときに買ってしまいます。

しかし何台つくったのでしょうね;;;

百均ペンケースだけで3種類、基板もVer3にもなりました。枚数にすると、ざっと数えて10枚製造した事になりますが、基板単体を手渡ししたのもあるので、実際に作ったのは。。。6台でしょうか。

これなら、業者発注の方が楽だったかもしれません。なにせ両面基板ながらスルーホールがないので、ICソケットの下で基板表側にハンダ付けするなど、難易度の高い?工作になります。

どれもが0dbHyCAAの派生版ですが、後はたかじんさんの頒布、緑基板、黒基板、など、0dbHyCAAだけでこれほど作るとは思いませんでした。(笑

ひとつ忘れていました。ミント缶に入れたのもありました。

>最近は、普通の低ESR品を使ってます

金色や銀色、茶色、はては、青色、アルミなどと多種多様の電解コンデンサがありますが、結局は、普通?の電解コンデンサを多様するようになりました。

たしかにオーディオ用はすばらしい特性なのですが、逆に音の色付けが思っていたものと違うことが多々あるので普通一般のコンデンサの方が素直な音がして、以外にも低音もよく出るようでした。

>本日、ケースに固定して聞きましたが、透明感が増したような気がします

HPA-12の時も感じましたが、ケースに入れると安定度が増すようです。基板がグランドで囲まれるからかもしれませんし、

それが音にも良い影響として現れていると思います。

電源は±24Vですか。電圧が高いほど、音が伸びる傾向があるように思えます

[1244] ディスクリート・パワーアンプ

まるはさん

レスいただき、ありがとうございます。

女房が旅行でいない昨日と今日で、パワーアンプのケース加工をやってました。もう、手がボロボロです。^^; みなさん、ケース加工はどのように

やっておられるのでしょうねえ。ちゃんとした工具があれば楽にできるのでしょうが、取り揃えるのは経済的に大変です・・・

まるはさんの百均ペンケース・0dbHyCAAシリーズは、そういう意味では最高ですね。^^ いろいろな色でバリエーションがあって、イルミネーションも工夫されて、とても楽しそうです。しかし、何台製作されたのかなあ・・?

おっしゃる通り、アンプの音は、部品、特にコンデンサーでかなり違いますよね。僕は、以前はよくオーディオ用を使いましたが、最近は、普通の低

ESR品を使ってます(パラにフィルムを入れたりしてますが)。また、エージングも、特に初期の変化はすごいですね。また、1年位放置プレーした

後久々に聴くと、変な音になっていることもありました。^^

先日来のパワーアンプの感想は、少なくとも5時間以上電源を入れっぱなしにしてからの音ですので、初期の高音が出ない状態は完全に過ぎてます。本日、

ケースに固定して聞きましたが、透明感が増したような気がします。LM3886-DCの音は何かお化粧したような綺麗な音ですが、今回製作したアンプは

「すっぴん」の美しさといいましょうか(プラシーボ全開^^;)。LM3886-DCではスピーカーに耳を当てると僅かにハムやポップノイズ

が聞こえましたが、これも全くありません。電源は共用しているので、アンプのみの違いです。何も無しでワーワー言っていてもしょうがないと思いますの

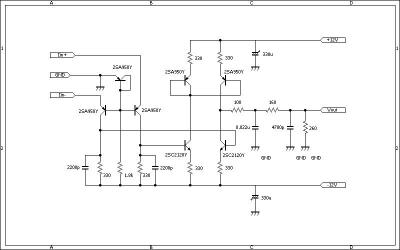

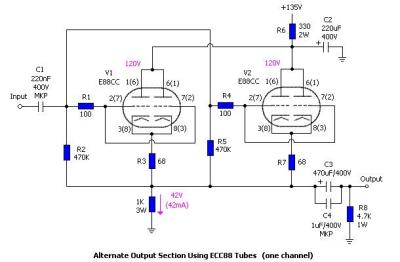

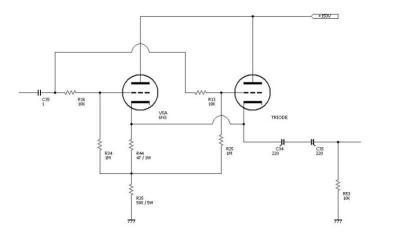

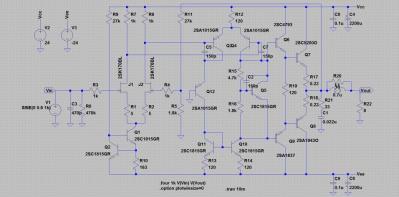

で、めずらしくもない回路ですが、作製したものの回路を一応掲載させていただきます。ここをこうしたほうがいいとか、ご意見いただけたら、うれしいです。

45gsさんが、昔懐かしい真空管ラジオの投稿されたり、この掲示板、なかなか盛り上がってますね。^^