新しい投稿 BBS19.html ← 現在のページ → BBS21.html 古い投稿

[1349] Archphile

kojiさん

yseki118さん

オーシャンさん

Archphileについての情報、ありがとうございます。

volumioやruneAudioのようにwebブラウザのみで設定が全て出来てしまうものと比べるとやや玄人向きとは思いますが、音に違いがあるというのは楽しみがありますね。

全く同じハードウェアでOSが違うだけで音が変わるのは興味深いです。

MPDのデコーダ部分は一緒のはずですし、WAVファイルやFLACならデータ的には完全再現できるので、本当にOSの違いのみとなるかと思います。

恐らくですが、I2Sのデータはどちらもビットパーフェクトを実現できていると考えられます。 ですので、残る部分は電源を揺さぶるようなCPU消費電流

の変化(負荷変動)による部分かと思うのです。CPU負荷変動は内部PLLに影響して、結果的にI2Sのジッターへ結びつく可能性があると思います。

(思っているだけです)

丸々1曲分をメモリに展開後、I2Sにデータを流すだけというような、楽曲再生中のCPU負荷変動を抑えるような特殊な再生方法でも実現しているんでしょうかね? (設定次第ですけど)通常MPDでは5秒から10秒おきにデコードをしてメモリ溜め込んでいるようです。

色々想像するとワクワクしてきます。

> これまで使っていたXMOSのDDC+LUXのDA100に比べて、音の鮮度や豊潤さが大きく増した感じがします。

嬉しい報告ありがとうございます。 DA100の音もそれなりに評判が良いので、それと比べてもIrBerryDACの音が好ましいというのは、とても嬉

しく思います。 DAC-ICは同じくPCM5102なんですがね。。。 何も足さない、何も引かないというシンプル構成が功を奏したのでしょうか。

[1348] IrBerryDAC購入+Archphile

初めて書き込みをさせて頂きます、kojiと申します。

皆さんよろしくお願いします。

先日、IrBerryDACとRaspBerryPIを購入しました。

2年前くらいからVoyageMPDを使い始め、しばらくAPU.1C+Arch Linuxで落ち着いていたのですが、DDCの買い換えを検討して、結果、IrBerryDACを入手させて頂きました。

主な部品が最初から実装済で、コンデンサや抵抗等のハンダ付け程度で組み立てることができました。

まだ、通電50時間程度でOSコンのエージング途中ですが、これまで使っていたXMOSのDDC+LUXのDA100に比べて、音の鮮度や豊潤さが大きく増した感じがします。

RaspBerryPi本体と合わせても1万5千円程度で、これだけの音が出せるというのは驚きです。素晴らしい基板の開発ありがとうございました。

組立て後、Volumioをインストールして動作チェックしました。ただ、mpd.logに延々とopened from 127.0.0.1というログが記述され続けるのが少し気にかかり、Archphileをインストールしてみました。

Archphileは、本家のArch

Linuxよりネットワークプレーヤー用に各種設定が済んでいて、使用までの段取りが少なくて済みます。ただ、Arch

Linuxのように日本語のwikiが整っていないので、その点が多少苦労するかなと思い、以下、いくつかポイントだったところを記しておきます。

・Archphileをインストール直後の起動で、archphile.localでログイン可能

・SSHでログインして設定をしていくので固定IP化。

そのため、 /etc/netctl下にある、archphile-networkを編集。

デフォルトでは、ファイル先頭にDHCP用の設定が記述されているのでコメントアウト。

その下に固定IP用の設定のひな型があるので、#を取り除いた上で環境にあわせて設定

・NASにある音楽ディレクトリーをマウント

/mnt下に、ディレクトリーをつくった上で、/var/lib/mpd/music下にシンボリック作成

/etc/fstabを環境にあわせて編集

・アルバムアートワークの表示用に既にmongooseがインストールされているので、iPad上のMpod用に編集

/usr/bin下にある、archphile-optimizeの最終行にある、

#mongoose -listening_port 8080 -document_root /var/www/Music

をアンコメントする(Mpod側も8080ポートの指定が必要)

・IrBerryDACなどのi2sDAC設定用のi2selectにバグがあるので最新のものに変更

・他に、TimeZoneやlocaleの設定などは、Arch LinuxのWikiにある通りです。

当初、mongooseがインストールされているのがわからず、アルバムアートの表示の方法に手間取りましたが、調べてみると上記のarchphile-optimizeというファイルの最終行の#を取るだけで表示されるように設定されていました。

シェルログインで設定するという点では、他のディストリビューションに比べて設定箇所が少ないくらいでした。

初書き込みで長文の投稿失礼しました。

これからも、色々といじって楽しみたいと思いますので、情報交換の程、よろしくお願いします。

[1347] Archphile+PI+i2sDAC

昨日は、PI2+USBDACという組み合わせで音出しをしたので、今日はPI+i2sDACという組み合わせで音を出すことにします。

昨日と同じように、イメージファイルを焼いてターミナルソフトで設定という順です。

i2sDACを使わないで、SDカードで音出しをするなら、「Archphile.local」でympdを立ち上げて、即音出しができます。

i2sDACの場合はDACの選択をしなくてはならないので、「root」「Archphile」で入って、

rm /usr/bin/i2select

rm -r /root/.orig

pacman -Sy i2select

で、バグの修正をした後、

i2selectコマンドを実行してi2sDACを選ぶだけです。

NASの設定をするなら、この後、もう一仕事ありますが、とりあえずネットラジオとSDのファイルはこれだけで聴くことができます。

私は嬉しくてたまりません。

lightMPDと音質で互角に渡り合えるディストリビューションが登場したのですから。

[1346] (無題)

yseki118さん、こんばんは

音出し出来たんですね、おめでとうございます、さすがです

私は、にわかlinuxユーザーなので、まだです

ただ、ひょっとしてと思い、SDに転送した直後にUSBDACを繋いでみたところ

WEBラジオは聴けました、確かに期待出来そうな音ですね

i2s接続も出来たんでしょうか

[1345] Archphile+ympd

「超楽ちん」というのは言い過ぎでした。

オーシャンさんの「設定難易度最強」という言葉に身構えていたので、あっけなく音が出てしまい、つい筆が滑ってしまいました。失礼しました。

NASを認識させるのにはターミナルソフトで設定しなくてはならないので、簡単とは言えません。でも、「みみず工房」さんのイメージファイルで音楽を聴いていた人にとっては、慣れたものだと思います。

それにしてもArchphile+ympdの軽さは感動ものです。

[1344] Archphile

Archphileをインストールしてみました。

イメージファイルを解凍(7-zip)してDD-WINで焼くという、いつものやり方です。

この後、面倒な設定があるかと思ったら、あら簡単。

ブラウザからMPDのアドレス(192.168.24.XX等)を指定するだけで、ympdが立ち上がりました。

超楽ちんです。

SDカードからのファイル選択も出来ました。

ネットラジオも登録されていて、直ぐ聴けます。

今までで一番楽ではないでしょうか。

digififanさんがALIXでympdを選ばれた理由がよく分かりました。

ちょっと聴いただけですが、音もlightMPDと互角です。

これは凄いライバルの登場です。

[1343] またまた

こんなのも、見つけました

http://archphile.org/

これは、手強い、lightMPDが如何に工夫されたものか、良く判りました

設定難易度最強かも、SSH接続で、nanoで編集、音出し出来てません

ympdという、Alix用lightMPD0.09でも対応したmpdクライアントが同梱してます

ラズパイ2対応、i2S対応、DSD-A/SACD-ISO対応だそうです

ふにゃ~、疲れた。もう寝る!

P.S tcmodのバージョンが1.6から1.7に上がっていました。毎月更新らしいです

[1342] http://tcmods.org/

オーシャンさん

こ、これは!!!

試してみないといかんですね。

[1341] Re:lightMPD RockDiskNEXTでnfs接続

オーシャンさん

mr_osaminさん

nfsで試してみましたが、残念ながら大きくは変わらないようですね。。。

TCPではなくUDPのように負荷が軽くないと変化が感じられないのか、Ethernetの

HUBがいけてなくてマスクされてしまうのかは不明です。

1000円ちょっとくらいのスイッチングアダプターは期待しないほうがいいですね。

mr_osaminさんの言うとおりスイッチング電源全てがダメとは思いませんが、

例えば医療用のスイッチング電源は一桁以上価格が違います。

オーディオ用の電源は、どういう部分にこだわって作っているのか明記して

欲しいなって思います。

低ノイズなのか低インピーダンスなのか、電解コンがオーディオ用なのか。。

ちゃんとお金がかかっているのが見えて価格が高いのでしたら、それなりに満足感はあると思いますし。

[1340] Re: Soloist SL

若輩者さん

まるはさん

シンプルで自作できそうな感じがいいですね。

ケース加工など含めるとお値段的にも参考になる面白いアンプと思いました。

回路構成は似ているかもしれませんね。抵抗はデール?

リレー周りに回路がみえないのでDCオフセット検出などはしていないかもしれません。

[1339] Re2:lightMPD RockDiskNEXTでnfs接続

mr_osaminさん、あちらこちらでお名前はお見かけしてます

VOLUMIOもNASの共用設定をすれば、home/adminでnfs接続出来ますよ

良い電源に変えれば音が良くなる、は当たり前かもしれないのですが、ラズパイやBBB等を使用したネットオーディオは、付けっ放しでも電気代が気にならないにもかかわらず、聴きたいときにスマホでアクセスして、すぐ音が聴ける点が気に入っていました

その意味でVOLUMIO+大容量SDで、一旦小休止するつもりでした

でも年明けに、lightMPDに出会ってしまったんです。このときはBBB+DigiFi付録DACでした

秋月のDCアダプタを使用していながらクラシックの弦が楽しい、すぐには信じられませんでした

その後、ラズパイ向けlightMPDが出て更にびっくり、急遽電源見直し中、です

オーディオ向けと称する電源、数種類見つけましたが、どれも高いですね~

[1338] Re:lightMPD RockDiskNEXTでnfs接続

オーシャンさん

私も今、lightMPD RockDiskNEXTの組み合わせで使っています。

Volumioの時もNFS接続できないかといろいろ調べていました。

ま、cifsとNFSでどっちが良いかという点は私もよくわかりませんw

NFSのほうがネットワークトラフィックは多少減るのかなくらいの感覚ですが、

音はといえば「?」かもしれません。

おっしゃる通り、電源(この場合、RPi向けですよね)は選ぶと思います。

スイッチング電源が必ずしも悪いとは限らないんでしょうけれど、私の場合は手元にあるものは

NGでした。

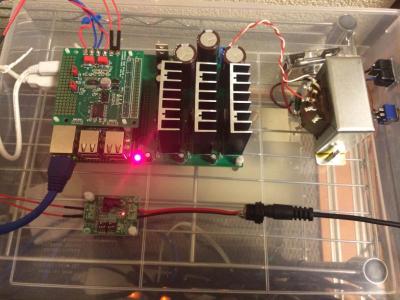

今は、Fujiwaraさんの電源基板+トランスで使用しています。

写真はSabreBerry+ではありませんが・・・

入れ替えては聴いています。

[1337] 似て非なる?

おお。多回転半固定抵抗もいますし、終段は基板の穴の裏でしょうかね。

でも、入力部分にはオペアンプらしきものが見えますが。

しかしながら、ヘッドホン出力端子はいただけませんね。

惜しいなぁという気がしました。

それで値段みて・・・・はっ?

あれまぁという値段でした。

[1336] ↓の追記

途中で送信してしまいました・・・。

よくよく見たら、2石少ない。

・・・と、思ったら、裏側に出力段のパワートランジスタが2石隠れているようです。

まぁでも、同じ回路のわけがないですよね?

[1335] Soloist SL

一瞬、たかじん式かと思いました・・・

http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/679/381/html/burson02.jpg.html

よくよく見たら、2石少ない。

[1334] (無題)

また、面白いネタになりそうなものを見つけました

http://tcmods.org/

あれ、どっかで見たことが有る様な V+R?

音もそれなりでした

でもPi2にもDSDも対応してるし、各種の情報が見られます(チップ温度いるかな?)

PS.秋月の低ノイズ電源はPi2+DACだと電流がリミットぎりぎりなので止めました

[1333] lightMPD RockDiskNEXTでnfs接続

以前から、RockDiskNEXTのnfs接続が出来ない、いや元々対応してない等、色々有りましたが

nfsで接続出来ましたので報告します。

とりあえず、lightMPD.confから

[nas:newvmax]

type=nfs

host=192.168.1.***

remotedir=home/admin

proto=tcp

rsize=65536

wsize=65536

#[nas:newvmax]

# type=cifs

# host=192.168.1.***

# remotedir=admin

# remoteuser=******

# remotepass=******

# iocharset=utf8

# file_mode=0644

# dir_mode=0755

# rsize=61440

# wsize=65536

[mpd]

# dac=bcm2835

dac=hifiberry-dac

# dac=rpi-dac

# dac=usb-audio

# dac=usb-hiface

load_module=mpd-0.19.8rt

music_directory=newvmax/Music

playlist_directory=newvmax/mpd/playlists

db_file=newvmax/mpd/tag_cache

sticker_file=newvmax/mpd/sticker.sql

# log_file=NASID1/mpd/mpd.log

log_file=/dev/nul

たかじんさんのブログとは異なる記述ですが、利点も有ってコメントアウトを変更するだけで

cifs接続も出来ます

次はNASの設定ですが、nfsサービスを有効にする、までは問題無いと思います

下の追加ボタンをクリック→新たに「ディレクトリを選択する」窓が開く→

デフォルトでホームが緑で選択されている→そのまま開くボタンを押す→

元の「NFS」窓の左側に/home/admin/が緑に白抜きで表示される

そこで保存ボタンを押して終了です

肝心の音質ですが、どちらで接続してるか聞き分けられる自信は、有りません

それよりも電源の質に敏感の様で、携帯やタブレット向けのUSB電源は全滅でした

高域が荒れた感じで、ヘッドフォンでは聞き疲れします

現在は、トランス型DCアダプタに秋月で売っているTPS7A4700使用の低ノイズ電源基板を

介して繋いでいます

ジャンルを問わず、オールマイティで、何より聴いていて楽しく、お気に入りです

[1331] Re: ダイオードのノイズ

henさん、情報ありがとうございます。

>R-Cでローパスフィルタをかけて基準電圧にしてください

脈動を押さえるには、こちらの方が最適ですね。

トラ技を積み上げている本の中から探してきて記事を

読ませていただきます。

たかじんさん

kontikiさん 若輩者さん

>2012年11月30日のアンプのGND配線方法ノウハウ(2)

回路の実験で行き詰ってネットで検索すると、たいがいの事は、たかじんさんが詳しく解説されているので解決してしまいました。

ただ、あまりに量が膨大なのと、理解できていない物もたくさんあるので、必要な時に検索で探して読ませていただいています。

GNDについても、なるほどなと、感心していました。

ちなみに・・・・マジックアイについては、たかじんさんは解説されていないので、自力で試行錯誤するしか方法なさそうです。(;;;

>>たかじんさんの0dbHyCAAの回路に、ほぼ近い定数でMagicEye(6E2)が音を鳴らしています。

> これはすごい!! こんな発想を持つ人は、まるはさんくらいではないでしょうか。^^; ちゃんと鳴るところがすごいですね。でも光らないのですねえ・・・

1月中ごろに実験して、そこそこの結果でしたが、自分のブログに載せたと思ったいましたが、忘れていました。

ノリタケの新しい真空管?の関連で、コルグの監査役の記事があったので見ていますと、数十年前に同様の事をされているのを知りました。たぶんプレートには高圧を掛けてたのだと思いますが、私は数十年遅れ?で実験したというまでです。

MagicEyeも、最初はYAHA系のプレートフォロアで片CHの製作でしたが、カソードの事をすっかり忘れていたので、新たに作った自作基板で左右、それぞれ1本ずつ使った0dbを製作してみました。

電解コンデンサのエージングが進むと、やはり低域が足りない感じがしだしましたが、自己バイアスでは限界があるので、グリッドだけマイナス電源から供給してみたいと思っています。

あとは、光ればという事ですが、流石に12Vではどうにもならない様子でした。

いずれ時間をみて、あれこれつついてみることにします。

[1330] Re:volumio不安定

たかじんさん返信ありがとうございます。

>HDMIでコンソールを見てみてはいかがでしょうか。

そっちには気が回っていませんでした、そもそもvolumioの様な操作の方が一般的ではないですもんね。

次回症状が発生した際はLinuxのお勉強もかねて試したいと思います。

[1329] RE:volumio不安定

罰らさん

HDMIでコンソールを見てみてはいかがでしょうか。

私のところでは起動後、ファイルシステムがクラッシュしているようでした。

volumioというよりRPi 2自体、OS(raspbian)が不安定なのかもしれないです。

完全にクラッシュする前、システム起動時のマウント前にfsckを実行させます。

-Fオプションを付けてshutdownコマンドを実行

# shutdown -F -r now

効果があるかどうかは不明です。

[1328] 訂正

拘らず× かかわらず○

です(汗

[1327] volumio不安定

RPi2が出たのを機にvolumioで遊んでいるのですが、1つ気になる事があり書き込ませて頂きます。

(バージョン1.55/32G microSDカード/余剰容量をUSBにマウント?して使用)

稀にLANやACTランプ(黄緑LED)は点灯しているにも拘らず、http://volumio/へのアクセスやsshでのログインが出来ず、電源を落とすしかない状態に陥ります。

その後電源を投入するとACTランプが3回点滅した後PWRランプのみ点灯した状態になり、以後繰り返しでSDカードへの書き込みからやり直しとなります。

開発途上のソフトなので不安定なのがデフォなのかも知れませんが皆さん経験ありますでしょうか?

(デジタル系はよくわからないので妙な表記等ありましたら申し訳ありません)

[1326] Re: ダイオードのノイズ

たかじんさん、レスありがとうございます。

Re5を投稿しましたら、たかじんさんの投稿を見つけました。^^

2012年11月30日のアンプのGND配線方法ノウハウ(2)は、ハムノイズで困っていた時に参考にさせていただきました。実施した内容は、既にご報告したとおり、

(1)SP出力の戻りをGNDに落としていたのをやめ、デカップリングコンデンサーの中点に付けました。

(2)電源平滑回路の出口でシャーシにグラウンドを落としました。

(3)これを一点アースとして、入力からアースを落としました。

将に、たかじんさんのお教えの通りにやって、ハムが消えたわけです。すんばらしい!

ただ、既にユニバーサル基板に配線済みだったので、A点とB点を一緒にしてアースを取ることはやっていません。次回は、そのようにしてみますね。

ご指摘ありがとうございました。m_ _m

[1325] 間違えた

> 整流した100MHzのリップルが

100Hzです(笑

[1324] Re5: ハム戦記

若輩者さん、レスありがとうございます。

>一つ考えたのですが、10Vのツェナーダイオードに、安定化電源から抵抗を介して電圧印加した状態で、コンデンサで直流カットして、そのまま低雑音のアンプに入力し、音を聴くというのはどうでしょうか。

この後のhenさんの投稿に載っていますが、将にそれをやられたのが、トラ技14年8月号に掲載のおじさん工房の小川さんによるローノイズアンプの製作

記事ですね。先ほど、記事をチェックしました。確かに、ご指摘の通り、2.5V

TL431>>3.3Vツェナ>赤LED>青LEDの順になってました。シャントレギュレータが群を抜いて雑音を出しているのに

は驚きました。ツェナーは3.3Vと低電圧なのもあってか、それほど悪くないですね。記事はスペクトラムアナライザーの測定値なので、仰ると通り、最終的

には耳で聞いて判断したいと思います。

>上手く動かないことの方が多いですからね・・・。ダンボール一杯の試作のゴミは、部品取りと思って残してありますけど、邪魔なことこの上ない。でも、苦労が楽しいわけです。

僕も全く同じです。^^; 捨てようと思うのですが、なかなか捨てられないですね・・・

まるはさん、レスありがとうございます。

>ただ最近とみに思うのは、10KHzを超える音のうち、どこまでがノイズでどこまでが音なのか判断つかない事があります。

おじさん工房の小川さんのスペクトラムアナライザーの測定値を見ると、1MHz以上まで、だら下がりで限りなく伸びてます・・・ 同HPでは、安価なスペクトラムアナライザーの製作記事も載ってますので、作製したくなりました。

>最後は、カットアンドトライですね。頭ごなしにこれはダメだというのではなく、すべて試してみた、これが大事なのだと、とみに思うようになりました。

これが「楽しみなのだ」と、とみに思うようになりました。^^

>たかじんさんの0dbHyCAAの回路に、ほぼ近い定数でMagicEye(6E2)が音を鳴らしています。

これはすごい!! こんな発想を持つ人は、まるはさんくらいではないでしょうか。^^; ちゃんと鳴るところがすごいですね。でも光らないのですねえ・・・

henさん、レスありがとうございます。

トラ技14年8月号は持っていたのですが、この記事は流し読みしてました。ご紹介いただき、ありがとうございます。参考になりました。おじさん工房HPを見ましたが、遊び心満載ですね。^^

>ローノイズにしたいなら、パラレルにCを入れるのではなくR-Cでローパスフィルタをかけて基準電圧にしてください。間にバッファやアンプが入ってもいいです。TPS7A47などのブロックダイアグラムを見ていただくと理解しやすいはずです。

TPS7A47の機能ブロック図みてみました。なるほど、シャントレギュレータの出力に、ローパスフィルタを入れているのですねえ。勉強になります。それにしても36V, 1AのLDO電圧レギュレータなんてのがあるなんて知りませんでした。^^;

[1323] ダイオードのノイズ

まるはさんの疑問にはhenさんがお答えしているように、ZDよりはLED、特に青のLEDから

発するノイズは低いようです。 ただ、どの青LEDでも同じように低いのか?

という疑問は残ります。 おじさん工房さんのリポートの青LEDは1種類のみでした。

その他、抵抗の種類によるノイズ計測もあってとても興味深い記事でしたね。

若輩者さんのおっしゃる通り、ZDも種類によりノイズの大きいものと

割と小さいものがあるのも確かですし、並列にCを入れることで高域側ノイズは

低減できます。 1/fノイズといわれる低いゆらぎのノイズを落とすのはCRフィルタ

でも困難ですから、元から発生の低い基準電圧源の方が有利と思います。

とはいいつつ、kontikiさんのハムノイズの原因につながるリップル漏れについては

ツェナーでもLEDでもあまり関係なさそうです。

整流した100MHzのリップルがどれだけ抑制できているのかという部分でしょう。

こういう場合には多量の負帰還電源が適してますね。

kontikiさんの電源は正解といえます。

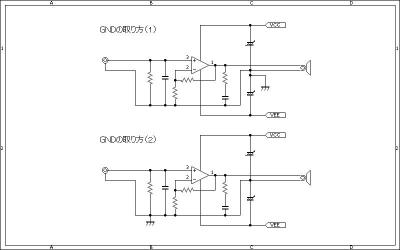

それとは別に、GNDの落とし方ですが、うまくGNDを引けていれば(ベタではなく1本で)

シャーシーにGNDを落とさなくてもハムノイズを拾いません。 木製シャーシーでも

OKですし、もちろん入力側でGNDをとっても、電源の中心点を落としても大丈夫です。

実際、私の組んでいるアンプではGNDをシャーシに落としていませんが、S/N比で110dB

以上の計測結果がでています。 ちゃんと落とすともう少し良い値になると思われます。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/11/post-3b25.html

こちらの2個目の図の「A」「B」点を1点でGNDラインへ接続にするのは必須です。

A-B点に流れた電流をアンプが増幅するためです。

[1322] (無題)

トラ技14年8月号に掲載のおじさん工房の小川さんによるローノイズアンプの製作記事でもローノイズアンプの実力を示す例として抵抗やツェナのノイズを測っています。

結果は2.5VTL431>3.3Vツェナ>赤LED>青LEDだったので青は確かに低雑音のようです。青は赤よりVfが高いにもかかわらずです。

ローノイズにしたいなら、パラレルにCを入れるのではなくR-Cでローパスフィルタをかけて基準電圧にしてください。間にバッファやアンプが入ってもいいです。

TPS7A47などのブロックダイアグラムを見ていただくと理解しやすいはずです。

TPS7A47の誤差増幅器の閉ゲインは1です。ローパスフィルタで基準電圧源の雑音が十分減衰されている帯域では出力雑音はほぼ誤差増幅器の入力段の雑音そのものです。

[1321] Re4: ハム戦記

久々に自分の工作でやっきになっている間に、若輩者さんがすべて答えていただいていたようです。

ありがとうございます。

実際のところ、ツェナーダイオードっていうのは難しいデバイスだと改めて思ったことがあります。

加える電圧と流す電流で、期待しないような動作をしますし、ノイズも含めてこれほど気難しい物だったのかと

驚くほどですし、今は基準電圧ICや、LEDを代用するなど他が利用できますので、弱点が分かっていないので

あれば、わざわざ選んで使わなければ良いのではないかと思っています。

ただ最近とみに思うのは、10KHzを超える音のうち、どこまでがノイズでどこまでが音なのか

判断つかない事があります。

単にヘッドホンアンプの電源ラインに付けているはずの電解コンデンサが確実にハンダ付けされていない

場合など、変な音がする、と分かりますが、デバイス固有のノイズ、または超高域での発振状態と

なると、手持ちの液晶オシロ程度では測定できませんし、それこそ、スペクトラムアナライザーまで

動員しなければ、原因を特定することさえ出来ません。

ましてや、回路的な不具合なのか、アース不良、または、アースの取り方の悪さ、など、他の要因が

たくさんありすぎて、どこをどう改良すると良くなるのか、というのが、分からなくなってしまいます。

それも含めて、ああでもないこうでもないと、自作しているわけなのですが。

最後は、カットアンドトライですね。頭ごなしにこれはダメだというのではなく、すべて試してみた、

これが大事なのだと、とみに思うようになりました。

>0dbHyCAAシリーズは、何作目でしょう?

そろそろ両手を超えたでしょうか? 自分でも数えるのをやめてしまったので分かりません(笑

その0dbHyCAAも異端児がでてきました。

MagicEyeも真空管の一種ですが、データシートをみると、多極管だろうと思えますし、

勘違いしてカソードが存在しないと思いこんでしまっていたので、昨日からいそいで

工作をしていました。

たかじんさんの0dbHyCAAの回路に、ほぼ近い定数でMagicEye(6E2)が音を鳴らしています。

もっとも、HyCAAの部分は手持ちの関係上、反転式ですが、私の耳では両chが反転すると

ほとんど聞き分けできませんでした。

音的には、12AU7と比べて真空管の構造、または、余分?な端子などが存在するので

ちょっとノイズっぽい感じがします。

そもそも、MagicEyeで音を鳴らすのが間違い?ですから、鳴るだけで十分かもしれません。

[1320] Re4: ハム戦記

>パスコンの有無については、パスコンは周波数を変えるだけなので、ホワイトノイズには利かないというご意見のようです。さて、真偽の程は?

えーと、ツェナーの発する雑音というか、ホワイトノイズについては、それ自体は消せないというのは確かだと思います。そういう意味では真です。

雑音の量については、確かに、アバランシェ降伏の方が多いようです。

ただ、定電圧を得ることを目的として回路を組んでいるならば、6V以上のツェナーを使った方が良いという話です。

パスコンについても、ノイズ対策というより、脈流を抑える為です。

ツェナーに流れる電流に脈があると、電圧も揺れるからです。NFBで変動を抑え込んでいれば問題ないと思いますが、ツェナー+1石ぐらいの簡単な定電圧回路では、ツェナーの電圧変動がそのまま出ますから。

一つ考えたのですが、10Vのツェナーダイオードに、安定化電源から抵抗を介して電圧印加した状態で、コンデンサで直流カットして、そのまま低雑音のアンプに入力し、音を聴くというのはどうでしょうか。

勿論事前に、安定化電源の音も聴いておく必要がありますが。

LEDを何個かシリーズにしたものとの比較も簡単ですし、耳で聴いて分からなければ、ツェナーも優秀だな、と分かるような・・・。

>>>シャントレギュレータ電源は正負あるところがミソですが、やはりダーリントンにすべきでした。hFEの違いがもろに出力電圧の違いにでてきました・・・

>>hFEの違いが出てきたんですか? 重い負荷の時です?

>パワトラを少し多めに購入し、コンプリペアに使った以外の残りで、確か2SAが160、2SCが80程度と倍も違っていました。数百mAのアイドリング電流で、数Vの違いが出てきました。

少し勘違いしていました。

hFEというより、ベース電流が流れすぎて、回路全体で電圧安定性が崩れたという意味だったのですね。

>その通りです。でも必ずしも1点アースがベストとは限らないという意見もありますね。

そうですね。

1点アースがベスト云々よりも、各部のグランド準位を揃えることが出来るかとか、ループはないかとか、そういうことが大事ですよね。

故上條さんも面白いことしてますし。

>随分苦労

上手く動かないことの方が多いですからね・・・。

ダンボール一杯の試作のゴミは、部品取りと思って残してありますけど、邪魔なことこの上ない。

でも、苦労が楽しいわけです。

[1319] Re3: ハム戦記

若輩者さん、いつもレス、ありがとうございます。^^

>>パスコンは、ほとんど効果ないと言っているHPがありました。本当か嘘か・・・

>効果は勿論ありますよ。

>個人的な意見としては、ツェナーを毛嫌いする必要はあまり無いと思います。

下記は、ツェナー&LED&雑音に対するグーグル先生のお答えです。

「シリコンダイオードに逆方向の電圧を印加すると、ある電圧で急激な降伏現象が起こります。5~6Vを境に低い場合はツェナー降伏(トンネル効果による電

子のつきぬけ)が、高い場合は電子なだれ降伏(アバランシェ降伏)が起こります。アバランシェ降伏が起こると、ダイオード内でキャリアが過多となり内部イ

ンピーダンスが低下しダイオード端の電圧を下げます。電圧が下がるとアバランシェが起こりにくくなり内部のキャリアは減少し内部インピーダンスが上がり、

これが繰り返されます。アバランシェ降伏は、このようにランダムなインピーダンス変動を伴う電圧変動が起こり、ツェナーダイオードの代表的なノイズとなり

ます。ルネサスのH.P.にツェナーダイオードの雑音に関するデータが載っています。見てもわかるように6V以下のツェナー降伏を使った方の雑音が低いこ

とがわかります。」

また、実際にツェナーとLEDの雑音を測定された方もいらっしゃることが分かりました。LEDの種類によって違うようですが、普通のLEDですとツェナーよりかなり低雑音のようです。

パスコンの有無については、パスコンは周波数を変えるだけなので、ホワイトノイズには利かないというご意見のようです。さて、真偽の程は?

>>シャントレギュレータ電源は正負あるところがミソですが、やはりダーリントンにすべきでした。hFEの違いがもろに出力電圧の違いにでてきました・・・

>hFEの違いが出てきたんですか? 重い負荷の時です?

パワトラを少し多めに購入し、コンプリペアに使った以外の残りで、確か2SAが160、2SCが80程度と倍も違っていました。数百mAのアイドリング電流で、数Vの違いが出てきました。ダーリントンでは、組み合わせでhFEの違いをキャンセルしました。

>>アンプのGNDを落とす位置を出力側から入力側に変更した所、完全にハムが消えました

>1点アースとシャーシアースに気をつけた、ということですよね。

その通りです。でも必ずしも1点アースがベストとは限らないという意見もありますね。

>正負電源の真ん中をGNDにする時は、整流回路・定電圧回路よりも後でシャーシに落とさないとノイズが出ることが多い気がします。

最初の投稿の回路図に示しましたように、整流後直ぐにアースに落とすのと、平滑化後にアースに落とすのとでは、雲泥の差がありました。今回は、定電圧回路前にシャーシに落としてます。

若輩者さんもアンプ製作では、随分苦労されたようですので、参考になる経験談をいただけたら幸いです。^^

[1318] Re: ハム戦記

>パスコンは、ほとんど効果ないと言っているHPがありました。本当か嘘か・・・

効果は勿論ありますよ。

個人的な意見としては、ツェナーを毛嫌いする必要はあまり無いと思います。

ちなみに昔、ぺるけさんにパスコンの意味を聞いたら、定電圧性を高めるという説明を受けた気がします。ノイズというより、脈流防止の為というのが近いのではないでしょうか。実際、ぺるけ式は大容量のパスコンをツェナーにパラってますよね。

特に、6V未満の低電圧ツェナーは、流す電流に波があると定電圧性が崩れますから、パスコンは必要だと思いますよ。

>最適な電流を流していない。

そんな気がしますけれども、最適な電流はいくつなのかが悩みの種です・・・。

そして、その最適な電流をどう与えるか、です。

定電流なのが好ましいわけですが、その為には定電圧が・・・という堂々巡り。私は、LEDを定電圧のリファレンスということにしてしまって、それを利用してツェナーに定電流を流すというのを試したことがあります。意味があったのかは、謎です。

正直、抵抗値を上手く選んでやれば十分な気がしなくもないんです・・・。

>4700μFのブロックコンを大量に購入して増やしてみたりしてもハムが消えませんでした。

ブロックコンの意味は、電源の出力インピーダンスを下げることと、脈流防止で、ハムの除去は出来ない、ということでしょう。

>シャントレギュレータ電源は正負あるところがミソですが、やはりダーリントンにすべきでした。hFEの違いがもろに出力電圧の違いにでてきました・・・

hFEの違いが出てきたんですか? 重い負荷の時です?

>>アンプのGNDを落とす位置を出力側から入力側に変更した所、完全にハムが消えました

1点アースとシャーシアースに気をつけた、ということですよね。

正負電源の真ん中をGNDにする時は、整流回路・定電圧回路よりも後でシャーシに落とさないとノイズが出ることが多い気がします。

>LEDもノイズ出していますが、帯域が違うので聴感上に違和感がないのでは

つまり、超高域に出ているかもってことですよね。私も、その意見には賛成します。

ただ、LEDは順方向で使っているのに対して、ツェナーは逆方向に電圧を掛けている、という点もあるので、ノイズが出る原理が違うのかもしれませんよ。後は、6V以上のツェナーとそれ以下のツェナーでも違うかもしれません。

[1317] Re2: re: ハム戦記

たかじんさんにレスしましたら、ちょうど、まるはさんのレスが入ってました。^^

まるはさん、いつもレス、ありがとうございます。0dbHyCAAシリーズは、何作目でしょう?

巷はRpi2とDACねたで盛り上がっているようですが、どうもブラックボックスは性に合わず、性懲りも無くアンプ作ってます。

今回、ツェナーも試してみたかったのですが、手元に一本しかなく、買いに行くのもめんどいので試してません。いろいろ調べて見ますと、まるはさんの仰るよ

うに、最適な電流があるようですね。また、パスコンは、ほとんど効果ないと言っているHPがありました。本当か嘘か・・・

LEDのノイズレベルはどの位なのでしょう? 余裕ができましたら、ツェナーや負帰還なしのLED電源も試してみようと思います。

GNDの位置を変えて、ハムが完全に消えた時は感動でした! ボリュームを一杯に上げても完全に無音の世界です。ここまで来ると、聞こえてくる音が澄み切ってきます(プラシーボ全開)。^^

やっと一息と思って昔作成したヘッドフォンアンプを聴いてみますと、音が良くない・・・ どうも正月に作成したBGA&CM

IVCとHPAの電源を共通に取ったのが良くないよう。いやはや、電源って大切ですねえ。考えてみれば、アンプは、電源からSPへ流れる電力を調整してい

るだけですから、電源が大切なのは当たり前か。また、新たな戦いが始まる予感です。^^;

[1316] Re: re: ハム戦記

パワーアンプですか。

久しくスピーカから音を出すものを作っていません。

>ツェナーはホワイトノイズを発生するとのことですので

ネットを散見すると、ツェナー=悪い LED=良い というのをみますが、

本当にツェナーダイオードは悪いのでしょうか。

回路図を提示されている方のを見させていただきますと、たいがい、

ツェナーダイオードに最適な電流を流していませんし、ツェナーダイオードの

真横にパスコンを配置していません。

それでノイズ云々で決めてつけているようですが、LEDですと何もしなくてもノイズが少ないか?

LEDもノイズ出していますが、帯域が違うので聴感上に違和感がないのでは

ないかと思っています。

>アンプのGNDを落とす位置を出力側から入力側に変更した所、完全にハムが消えました

これも不思議といえば不思議ですが、当たり前と思えば当たり前の事かもしれません。

入り口で余計な物を遮断しなければ後は増幅してしまうのですから、ハム音も

音のうちにはいってしまいますね。

[1315] Re: re: ハム戦記

たかじんさん、レスいただき、ありがとうございます。

パワーアンプは、LM3886DC以来2つ目ですが、LM3886DCではケースにトロイダルトランスを入れるとハム出まくりで、遂に電源外付けに逃げて

しまった苦い経験があります。今度こそは、ケースに収めるという意地のみで頑張りました(精神力の強さではあーりません^^;)。

下記投稿では、簡単に報告してますが、実際には基板(アンプx2、保護回路、遅延ON回路)やトランス、コンデンサなどの位置と配線をいろいろと入れ替え

て試してます。

僕もオープン電源が一番いいのだろうと思いますが、4700μFのブロックコンを大量に購入して増やしてみたりしてもハムが消えませんでした。止む無く、

定電圧電源に逃げました・・・

シャントレギュレータ電源は正負あるところがミソですが、やはりダーリントンにすべきでした。hFEの違いがもろに出力電圧の違いにでてきました・・・

最後のGNDラインが決め手でした(下図)。入力で入ったハムは絶対に消えず、増幅されて出てくるわけで、当たり前と言えば当たり前ですか・・・ ベタグラウンドが使えるプリント基板ではなく、ユニバーサル基板ですので工夫が必要でした。

たかじんさんのHPは本当に参考になりました。いろいろ苦労するのも自作の醍醐味ですね。^^

[1314] re:ハム戦記

kontikiさん

2ヶ月に及ぶ戦闘、ご苦労さまでした。 殉職せず生き残ったのは精神力の強さの表れと思います。

パワーアンプの場合、多くは定電圧化しないオープン電源を使います。

パワーアンプを支えるだけの電源を定電圧化しようとすると、そのパワーアンプより

さらに巨大な電源回路が必要になってしまう。 そこにかけるコストがあるなら

メインのパワーアンプを豪華にした方が良い。 ってことだと思います。

メーカー製の話です。

自作なら、そんなことを考えず、どこまでも思うがままに作れますね。

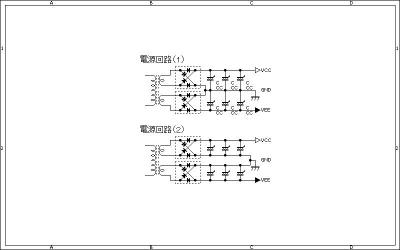

ちなみにUPして頂いた2枚目の電源では出力インピーダンスが高いので、プリアンプ

など電流をあまり食わない回路にしか向かないと思います。

3枚目はgoodです。

[1313] ハム戦記

ご無沙汰してます。年明けから忙しく、新規の電子工作が滞ってます・・・

年末に作製したフルディスクリート・パワーアンプのハムがなかなか取れず、週一でコツコツとハムと戦ってきましたが、ようやく完全に取れたので、報告させてください。^^;

ヘッドフォンアンプではほとんど苦労しませんでしたが、やはり、パワーアンプともなると利得が大きいので、ハム対策が重要ですね。本掲示板の常連の方にとっては当たり前のことと思われ恥ずかしいのですが、素人が少しずつハム対策を実施してきた経緯を見てください。^^

1.電源回路: たかじんさんHPの「トランス電源いろいろ」を参照ください。

電源回路(1)に示すように、始めは、整流後、直ぐにGNDを取っていましたが、ブー音がかなり明瞭に聞こえました。整流回路(2)にしますと、これだけでハムが激減しました。たったこれだけのことで、これほど変わるとは、思ってもみませんでした。

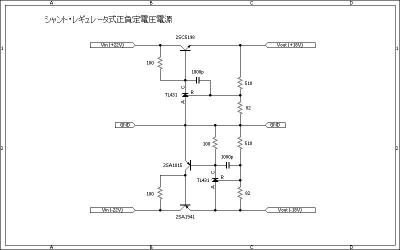

2.定電圧電源回路

まだ、ハム音が耳につくので、Tr一石のリップルフィルタをつけましたが、それでもスピーカーに耳を近づけますと、はっきりハム音が聞こえます。そこ

で、前から試してみたかった定電圧回路2種を作製してみました。一つ目は、シャントレギュレータを使った正負定電圧電源回路です。お気楽さんは、定電圧源

にシャントレギュレータを定電圧源用途のみに使用されてますが、名前の通りレギュレータですので、その機能を生かすため負帰還式にしてみました。しかし、

まだ、僅かにハム音が残ってます・・・

よって、二つ目として、LEDを定電圧源に使った正負定電圧電源回路を作製しました。ツェナーダイオードを定電圧源とした回路が普通ですが、ツェナーは

ホワイトノイズを発生するとのことですので、あえてLEDを用い、これも負帰還式にしました。アンプには負帰還式の電源は良くないという意見があるよう

ですが、理由が不明ですので試してみたかったのです。しかし、まだ、ハム音が・・・

3. GNDライン

入力のRCA端子に何も付けないとハム音が出ないのですが、自作プリからRCA端子に入力するとハムが出る・・・ これは、きっとGNDラインの取り方が

悪いのだろうと推測し、アンプのGNDを落とす位置を出力側から入力側に変更した所、完全にハムが消えました!! たかじんさんも仰っておられるように、

GNDって大事ですねえ。

約2ヶ月の戦いの末、ハムとの戦いに幕を閉じました。結果として、パワーアンプからは、素晴らしい音が出てます。何と言うか、霧が晴れたというか、見通

しが良いというか、定位もはっきりし、楽器やボーカルの立ち位置がよく判り、音が前に出てきます。電源って大事ですねえ。アンプには負帰還式の電源は良く

ないと言われているようですが、そんなことないと思うのですが・・・。Claire Martin & Richard Rodney

BennettのSay it isn’t So (Linn

Records)を最近購入しましたが、やはりいい音ですと音楽がより楽しめますねえ。^^

[1311] SabreBerry+の電源供給について

mr_osaminさん

SabreBerry+もIrBerryDACもRaspberryPiからの5VをDAC基板上のレギュレータで3.3vや3.5vに落としてDAC-ICへと供給しています。

IrBerryのほうは、PICマイコンはRaspberryPiの3.3Vを使わせてもらってます。

[1310] RE:RE:lightMPD注意点

オーシャンさん

lightMPDも今まで色々と試行錯誤してきているんですね。

> 今回の事で新たに感じた疑問は、DACICの差は今まで思っていたより少ないんじゃないか、

> ということです

昔よりも、高級DAC-ICとローコストDAC-ICの差は小さくなっているとは思います。

lightMPDはソフトアップサンプリングONを基本としている様子で、それでDAC-ICの

差が現われにくくなっているのかもしれません。

DACメーカーが技術の粋を集めてアップサンプリング処理回路を入れているところを

被せてしまっているからです。

TIとESSでは使っている技術が異なり、それぞれ特徴のある音になっているように感じます。

結局は、ユーザーが気に入った状態で使えばよいので、色々と選択できるというのは理に叶っていると思います。

> アナログの時代から、入り口と出口が大事、と言われてきましたがネットオーディオにも

> 言えそうですね

おっしゃる通りですね。

レコードでいうとカートリッジに相当する部分がDACで、出口はスピーカーというのは変わらず。 1bit/マルチbitDACが、MM/MCカートリッジみたない感じでしょうか。

[1309] SabreBerry+の電源供給について

たかじんさん

SabreBerry+の仕様についてお伺いします。

RPiの仕様によると、例の40pinに3.3Vと5V出力があると思いますが、

SabreBerry+ではどちらを使用していますか?

おそらく5Vを使用してSabreBerry+上のレギュレータで3.3Vに降圧しているように思うんですが。

[1308] RE:RE:lightMPD注意点

たかじんさん、こんばんは

お役に立てたようで、良かったです。URLのタグを示すべきでしたね

ブログも見せて頂きました、PuKiWiKiも完全ではなくて入力作業をもう少し減らす事が

出来る事も判りました

Shoreさんが早々にコメントを付けられていましたが、lightMPDはver.0.07でかなり飛躍的に

音質が上がったようです、yungさんも自分のブログで紹介されてから、バージョンが上がる度

に入れ替えられてましたが、0.07の際、Linnの尻尾が見えたと称賛して、つい最近まで0.08に

入れ替えていませんでした

実はイメージデータでの公開の方が後で、元は今回のラズパイ向けの様な圧縮ファイルでした

CUBOX-I4への対応の際に、今の様なイメージデータに変更されました。マルチコアのせい?

今回の事で新たに感じた疑問は、DACICの差は今まで思っていたより少ないんじゃないか、

ということです

それは、デジファイさんの掲示板を見ると、さまざまなDACを使っていらっしゃる方が、

導入後に異口同音で称賛されている事からも伺えます

マイナスを感じた方は書き込まないからとも言えますが、それにしても色んな条件で同様に

効果が上がったと感じるのは、少なくとも方向性は間違っていないと思います。

アナログの時代から、入り口と出口が大事、と言われてきましたがネットオーディオにも

言えそうですね

[1307] RE:lightMPD注意点

オーシャンさん

いえいえ、助かりました。ありがとうございます。

http://joecool.rw.xsi.jp/index.php?lightMPD/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB

ここですか

デジファイさんのページを色々探したのですが、全然見つからなくて。。。

元々はイメージデータをDDforWinでデータ転送していたんですね。

プレイリストの件、ありがとうございます。NAS側にフォルダも作っておく必要があるんですね。 情報が沢山ありすぎて、重要な点を見落としてしまっていました。

私のブログの方にも少しまとめました。 追記しておこうと思います。

32bitと64bitOSとで何がちがうんでしょうかね。 不思議ですね。

MPDはまるきり一緒だろうし。 OSでもメモリ管理が拡張されているかどうかだけだと思うのですが。。。 64bit拡張のほうがメモリアクセス手順が複雑になってしまうんじゃないかって思うのは素人考えでしょうか。

lightMPDはどっしりと安定感があり、リアルさも抜群の音になったような気がします。

volumioはふわっと広がる心地よさでBGMには最適。 RuneAudioは、ビシっと音にフォーカスが合うHiFiオーディオ的な感じと思います。

[1306] RE:lightMPD注意点

たかじんさん、こんにちは

いやー、良かった。でもやっぱし私の予想は外してた様ですね

>ところで、起動させる度にデータベース構築が走るのは仕様でしょうか?

これはnasにMPDとPLAYLISTSのフォルダを作成して無いか、指定が

上手くいっていないからだと思います

私の場合、以前示したlightMPD.confで

playlist_directory=newvmax/mpd/playlists

db_file=newvmax/mpd/tag_cache

の部分ですが、共有フォルダ直下にMPD、その中にPLAYLISTSのフォルダ

を事前に作っておくことが必要です

そういえば、これも初期の頃にしか説明が無かったかも

PUPKWIKIのlightMPD/インストールはご覧になりましたか?

SDへの転送以外は非常に丁寧に説明してくれています

だから、私のような、どしろうとでもインストールできたと言えるかも

現在、デジファイさんはApu1CというPC Engine社のボードを中心にして開発されているので

ディスクイメージで提供されていますが、なんと32ビットと64ビット版があり、音の傾向が

異なるようで、どっちが好きかは意見が分かれるようです

Yungさんは64ビット派だそうですが、概ね32ビット版を好む人が多い様に感じます

以前も言いましたが、オーディオはオカルトだ!! が実感のこの頃です

[1305] lightMPDインストール注意点

オーシャンさん

再生できました。

いやーお騒がせしてスミマセンでした。NASの設定が2段階になっているので、そのどちらか一方の設定が違うと、当然動作しない。

SDカードの転送も、あれですね。 HDD上で展開したものをSDカードに丸コピーでは起動しない等もありますし、本家の情報は、多岐にわたって書いてあ

るのでどれが必要な情報なのかが見えにくいなって感じました。 テキスト編集には秀丸エディタを使っているため、元ファイルの形式をそのまま継承するので

改行コードでおかしくなることはないと思ってます。

色々教えていただきありがとうございました。

RaspberryPiを使う上での注意点というか、インストールする際にひっかかった罠をまとめておこうかと思います。

volumioは、イメージデータを転送するだけですぐに起動するし、その後の操作も専用ソフトがいらないなど、改めて敷居の低さを認識させられました。

ところで、起動させる度にデータベース構築が走るのは仕様でしょうか?

多分300曲くらいしか入っていないNASですが、4-5分の待ち時間が毎回起こります。

[1304] lightMPDインストール注意点

たかじんさん、こんばんは

どう考えても、たかじんさんがインストール出来ない訳は、もっと根本問題だろうと思い、

デジファイさんのインストール時の注意点等を、見直してみました

Ver0.05において、当初以下の様なバグが見つかり0.05a、0.05bと推移した事が有りました

1. lightmpd.confにutf-8以外の文字コードがあるとシステム初期化が失敗する

2. lightmpd.confに全角スペースがあると正しく処理できない場合がある

解決策としては、utf-8とCR+LFの指定できるTeraPadを使う様、PIKIWIKIでは勧めています

以上

PS.WINのメモ帳でもOKとするブログも有るので、外しているかもしれません

[1303] lightMPDのデバッグ

たかじんさん、こんばんは

デバッグについて、私が判っていることをお知らせします

lightMPD.confの(DEBUG)の各項目の内、知りたい項目をYESにする(デフォルトで全部YES)

最後のSAVEのみNOなのでYESにすると、起動できない場合、SDカードのlightMPDフォルダに

STATUS.TXTが作成されます。

何人かの接続出来ない人の相談に、デジファイさんがこのファイル開示要求しているのを

見ましたが、私にはちんぷんかんぷんでした

こんな情報でも役に立つと良いのですが

デジファイさんからSDカードの書き込み回数制限うんぬん、との注意も有るので設定完了後は、

コメントアウトが良いそうです

[1302] lightMPDがPi2B+に対応

オーシャンさん

情報ありがとうございます。 デジファイさん早いっすね。

時間がとれましたら試してみようと思います。

debug情報がtxtで出るとwebに書いているんですが、それが見えず、ファイルもなし。

telnetでログインしてもパーミッションで蹴られて何もできず、ということで

どこがおかしいのか切り分けが困難なのと、

動作しない場合、RPiの電源を切ってSDカードをPCにさして設定、

またRPiの電源ONで1分待ち、GMPCから音だし挑戦。

だめだったらまたSDカードをPCに挿して。。。というルーチンを15回くらい

試したら根が尽きました。。。 1時間以上もつかって、全く先が見えないとメゲますね。

volumioのNAS設定は、画面上から何度でも試せるので15回程度のリトライは正味10分の

作業だろうし。。。

> [nas:newvmax] ←NASの名前 ちなみにわたしも、RockDiskNEXTです

私も同じNASなので希望の光が見えました!!!

ありがとうございます。 ちなみに私もadminのまま使ってます(笑

普段、電源切ってるし。いいっか。という感じです。

[1301] lightMPDがPi2B+に対応

たかじんさん、こんばんは

デジファイさんにPi2B+が届いた様で、早速対応Ver.0.09を公開されました

SabreBerryで音出し確認出来ました。

パワーに余裕が有るせいか4倍オーバーサンプリングが標準設定に成っているようです

そうですか、たかじんさん程のスキルでも躓くんですね

デジファイさんの掲示板でも多数接続出来ない、との書き込みが有ります

私は運が良かっただけかも

参考になるか判りませんが、私のlightMPD.confの設定で関係しそうな部分を示します

[nas:newvmax] ←NASの名前 ちなみにわたしも、RockDiskNEXTです

type=cifs ←nfsも挑戦しましたが上手くいきません

host=192.168.1.7

remotedir=admin ←共有フォルダ名です。こんな名前、無知を晒してはずかしい

remoteuser=***** ←ユーザー名です

remotepass=******** ←パスワードです

iocharset=utf8

file_mode=0644

dir_mode=0755

rsize=61440

wsize=65536

[mpd]

load_module=mpd-0.19.5rt ←BBB用から引用したのでラズパイは違うかも

music_directory=newvmax/Music ←ここがVOLUMIOと違い、共有フォルダ名省略です

playlist_directory=newvmax/mpd/playlists

db_file=newvmax/mpd/tag_cache

sticker_file=newvmax/mpd/sticker.sql

log_file=/dev/null

[httpd]

# yes | no

enable=yes ←ブラウザでアクセスするとツリー表示される

関係しそうな場所は、以上です。NASにMPDとPlaylistのフォルダ作成も忘れずに

まるはさんへ

十分な知識が無い私が説明すると、よけい混乱させてしまうかも知れませんが、

簡単に言えば、lightMPDはMPDというソフトを動かすのに必要なOS部分のみ残し

他の部分は削除したものです、さらにVOLUMIOは個々の設定をWeb上で行えるようにしています

つまり、同じ事をしてる筈なんです。でも出てくる音が違うので、なんでだろうという事です。

更にlightMPDを常用されているyungさんが、みみず工房で検討されていたTiny Core+MPDとの

比較をされていますが、これもまた違う音がするそうです

オーディオは、やはりオカルトですね

[1300] lightMPDインストール

オーシャンさん

色々と壁がありますね。

SDカードへデータを入れるところ。

NASのマウント設定。

あれこれトライしてみましたが、設定が難解で音だしできません。

nfsマウントはNAS側が対応していないので諦めるとしてcifsでもさっぱり。

マウント自体で跳ねられているのか、mpdのディレクトリ指定で跳ねられて

いるのかも分からないし、telnetでログインして手動でmountコマンドを

打ってもパーミッションで跳ねられてしまう始末。

難易度高し。

[1299] re:12U7

45gsさん

球の規格を見て思ったのは、12AU7と12U7では、プレートの最大電圧が違っていましたが、製造方法?で、これほど違いが出るのも面白いと思いました。

しかしながら、0dbHyCAAには12Vの球はうってつけなのですが、高いのが難点ですね。

eBayではもっと高いので、逆に驚きました。

>GT管の双3極管も面白そうです

GT管かST管などで、次々回作で試作予定にしています。

もちろん、安いロシア管ですが。

[1298] re:lightMPDの件

オーシャンさん

たかじんさん

>ハードウェアが一緒なのにOSが違うと音が変わるというのはとても不思議ですね。

ソフトウェアで、それほど音に違いが出るのも不思議な気がしますが、デコードの方法に

違いでもあるのでしょうかねぇ。不思議です。