新しい投稿 BBS12.html ← 現在のページ → BBS14.html 古い投稿

[1733] Re: volumio2のドライバーがインストールできない

オーシャンさん

こんにちは。

おそらく、patch コマンドがインストールされていない事によるエラーだと思います。

ドライバーのインストールに先立ち、

apt-get install patch にて

patch コマンドをインストールする

事で解決すると思います。

[1732] volumio2のドライバーがインストール出来ない

こんばんは、オーシャンです

題名の通り、Pi2使用でSB32ドライバーがインストール出来ません

SSH接続の結果を報告します

2016-07-16 16:42:40 (556 KB/s) - 'volumio2_sabreberry32.tar' saved [30720/30720]

volumio@volumio:~$ tar -xf volumio_sabreberry32.zip

tar: volumio_sabreberry32.zip: Cannot open: No such file or directory

tar: Error is not recoverable: exiting now

volumio@volumio:~$ tar -xf volumio2_sabreberry32.zip ←ファイル名変更

tar: volumio2_sabreberry32.zip: Cannot open: No such file or directory

tar: Error is not recoverable: exiting now

volumio@volumio:~$ tar -xf volumio2_sabreberry32.tar ←拡張子変更

volumio@volumio:~$ cd sabreberry32

volumio@volumio:~/sabreberry32$ sudo chmod +x sabre32_install.sh

volumio@volumio:~/sabreberry32$ sudo ./sabre32_install.sh

We trust you have received the usual lecture from the local System

Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.

#2) Think before you type.

#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for volumio: パスワード入力(volumio)

./sabre32_install.sh: line 12: patch: command not found

以上です、どこか間違っていますか?

PS。volumio2自体はsabreberry+で確認しましたが、かなり良いですね

[1731] Re:SabreBerry+で中域が出ない

自己解決しました。

VFA-01のケーシングで、ONKYOのM-8000というパワーアンプのケースを使っている

のですが、INPUTの端子をそのまま使おうとしてました。

どうやら、入力のところでアース共通になりグランドループになっていたのではないか

と思います。

[1730] HPの左側のリンクがiphoneで機能しない件

たかじんさん

今日、何気なくクリックしたら制作事例等のページに普通にリンクしました。

周りに表示されている広告とかに関係あるのかも?

[1729] Re:SabreBerry+で中域が出ない

よっしーさん

ずいぶん前の投稿ですが、自己解決されたとのことですが、

どのように解決されたのでしょうか?

入力か出力がどこかでクロスしていたのでしょうか?

私も同じような現象で悩んでいます。

差し支えなければ教えて下さい。よろしくお願いします。

[1727] すいません

下記作例は書き込み場所を間違えてしまいました。

大変失礼しました。お手数と存じますが削除いただけますと幸いです。

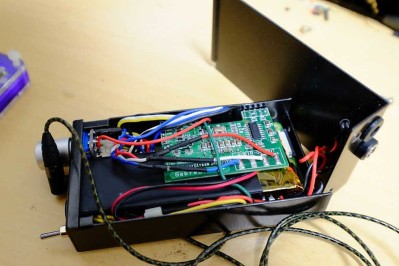

[1726] ポタアン風SabreBerry+ミニプレイヤー

Raspberry Pi

Zeroを入手したので、SabreBerry+のちいささと組み合わせてバッテリー内蔵のスタンドアロンプレイヤーを作成しました。ケースはビスパさん

のCASE-HPA02を流用して、ユニバーサル基板を使って電源周り、スイッチを配置しています。

Raspberry Pi Zeroに対応したOSで安定しているものがMoOdeOS 2.6でしたので、OSは決め打ちです。

ケースの小ささとの勝負なので1mmで入るか入らないかということでWifiドングルもZero基板の裏側に出ている端子部分から直接信号を引き出して、プラスチックケースを取ったWifiドングルを付けました。

バッテリーは少し大きめのモノを使いたかったので、全くお勧めできませんがiPhone 5C互換バッテリーを流用して、Adafruit Power

Boost 500

Chargerと組み合わせて使っています。バッテリーを避けるように、SabreBerry+の裏側にOS-CONとニッケミの固体アルミ電解コンデン

サをつけています。

電源のPower ON、Power

OFF部分はlipopiの回路に従っていますが、起動するまで電源長押という事はだるいので、トグルスイッチでPowerBoostのENとGNDの

ショートを切り替えるようにして、起動スイッチにしています(電源ボタン長押で電源OFF)。

ボリュームに見える部分はGroveのロータリーエンコーダになっていて、サービスとして起動するPythonスクリプトを書いて、MPDClientクラスパッケージから、mpdのボリュームを直接叩いています。

本当はSabreBerry32で音質を求めたものを作りたかったのですが、ケース的に合うものが無いことと、電源をRaspberry Piと別系統に分けられないので諦めました。

ちなみに放熱の関係でケース裏面には電動ドリルでかなり穴を開けています(そのお陰で動作しているかどうかを裏側を見れば電源LEDやWifiドングルの動作状況が確認できるメリットはありましたが)。

[1725] Re:sabreberry32動作報告

nzatoさん

ご報告ありがとうございます。

ダイレクト接続での良し悪しはヘッドホンによりますね。 私の持っている

ヘッドホンではゼンハイザーのHD598だとダイレクトの方が良いですが、

MDR-CD3000だとヘッドホンアンプをかまして9018Q2Cボリュームを

maxにした方がしっかりと細部まで聴こえるように思います。

HD598で、ヘッドホンアンプの有り無しを聴き比べると、アンプを入れた方が、

色鮮やかに聴こえるので、アンプ自体の固有の音がでているのかもしれません。

ただ、音量をあげるとアンプありの方がしっかりとドライブできているのか、

破綻のない音がでるように感じます。

使用しているヘッドホンにあわせて選択するのがベストですね。

おっしゃる通り、RPiも含めて基板が小さくて高級感がなくて、

この音がでてくるとは考えにくいですね。

[1724] sabreberry32動作報告

sabreberry32は、良い音を聞かせてくれています。

今まで、ヘッドホンアンプを繋いで聞いていました。よい音で聞くには、有る程度の音量が必要でボリュウムを大きめにして聞いていましたが、しばらくする

と耳が疲れて感度か悪くなり、またボリュウムを大きくするようなこともありました。このごろは、耳に負担にならない最大の音量で聞くようにしているので、

曲毎でもボリュウム操作をします。

sabreberry32のデジタルボリュウムは、音の劣化も感じられず、左右のレベル差もないので満足しています。デジタルボリュウムの回路を造る必要が無くなりました。

ヘッドホンアンプは色々作りましたが、すっきりとした音を求めて、入出力のコンデンサーを除いたバランス出力の回路で聞いていました。いつも聞いている

出力電圧は、出力音圧レベルが100dB(1mV)を越えるヘッドホンなので100mV以下です。DAC出力が2Vもあるので、-20dBのアッテネータ

で、ほぼゲインがゼロのアンプに繋いでいました。

sabreberry32にはヘッドホンアンプが内蔵されていて、左右のグランドも別に出ているので、L、R、LG、RGと改造したバランス型ヘッドホ

ンを直接繋いで聞いてみました。細かい良い音が出ていますね。ボリュウで音の感じは変わりますが、ヘッドホンアンプを繋ぐと音が劣化するように感じられる

ので、アンプはかたずけてしまいました。

sabreberry32には、DACの音も、アンプの音も満足しています。問題は、HiFiのオーディオを趣味にしているといっても、RasPiと上に乗っているボード一枚で、こんな音が聞けていることを信じてもらえないことです。

[1723] 電気/電子回路に関する資料

私は、岡本と申します。

メールマガジンのサイトで電気・電子回路について

基礎から学習できる資料を配信しています。

興味のある方は是非ご利用下さい。

資料(PDF形式)は全て無料でどなたでも利用できます。

主な内容は、以下の通りです。

・オームの法則・LRCの特性と各種回路・静電気学

・電磁気学・過渡現象・フィルタ回路・半導体

・ダイオード回路

・トランジスタ、FET各種増幅回路

・オペアンプ回路

その他

http://www.mag2.com/m/0001670414.html

[1722] Re:re: Sabreberry32セットアップ記

たかじんさん

レスいただき、ありがとうございます。

alsamixerを開いて、volume変化の様子を見てみました。前回の報告の通りの変化をしてるのが良く判りました。Moode Audio Playerでは対策が打たれているのですね。そのうち、試してみます。

ちなみに、alsamixerを開くと内部filterの設定も変えられますね。defaultはminimun phaseになってました。僕は華やかな音のするFast Roll-offが割りと好みなので、そちらに変更しました。

前回の投稿後、出力をmini-powerampに切り替えてずっと聞いてます。やはり思った通りで、スピーカーで聞くと重低音の量感が十分にあります。

恐らくはバッファーの効果でしょうか、IRberryDACやsabreberryDACよりも低音がよく響くような気がします。たかじんさんの仰るよ

うに、ESS特有の暖色系の低音ですね。僕は耳障りじゃないので、好きですが。HPではなくスピーカーで聞くと、音場の広がりが良く判ります。ボーカルが

目の前で歌っているようなリアリティで聞こえますね。このDACの持つ優れた音場の表現力を知るには、スピーカーで聞いた方がいいですね。^^ 歪みが少

ないので、ついついvolumeを上げてしまい、女房に怒られてます。^^;

以上、報告第2弾です。

[1721] Re: sabreberry32セットアップ記

kontikiさん

Hardwareボリュームの件は、sabreberry32ドライバやSABRE9018Q2C、

またはvolumio、RuneAudioなどに問題があるのではなく、

mpd本体のソフトウェアに問題が潜んでいます。

sshで接続してalsamixerを開いた状態で、volumioのWEB-UIから音量を

操作するとどのようなカーブでボリューム(Alsa経由のHardwareVolume)が

操作されているか目視で確認できます。

この問題は以前からHardwareVolumeが実装された他の基板でも報告されていて、

Moode Audio Playerでは、対策が打たれています。

最大音量に関しては、おっしゃる通り2Vrmsがmaxですので、高インピーダンスの

ヘッドホンを大きな音で鳴らそうとしたときゲインが不足する可能性があります。

逆に、30Ωを下回る低インピーダンスなヘッドホンを使った場合でもドライブ能力の

限界で歪が大きくなる可能性があります。 SABRE9018Q2Cの

ヘッドホンドライバは、簡易的なものと考えておく方が良いと思います。

本格的なヘッドホンAMPを外付けした方が、多くのヘッドホンをより良い

コンディションで鳴らすことができます。

通常のライン出力よりは強力なドライバが搭載されていると考えると

良いかと思います。 また、鳴らしやすいヘッドホンなら余計な回路がない分

の良さを感じ取れると思います。

秋月アダプタ3A品は電流変化に対する応答性が良くないようですね。

以前、別の方からも起動不具合の報告がありました。

実際に流れる電流を測ると2Aもいっていません。 というか、起動時に一瞬

だけ1Aを超えるけど以後は400~800mAくらいを行き来する程度のようです。

SDカードの相性は、ラズベリーパイは当初からありますね。 改善されて

いないというより、悪化しているということでしょうか?

音の方は、気に入っていただいているご様子で良かったです。

[1720] sabreberry32セットアップ記

いよいよsabreberry32の第3弾出荷が間近ですね。

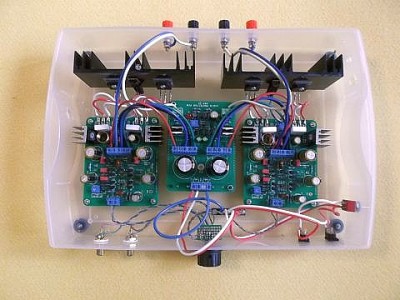

僕は運よく第2弾で入手させていただいていたのですが、時間が取れない中パワーアンプの作製に手を取られ、折角領布いただいた

sabreberry32の音出しが遅れてしまいました。また、パワーアンプで金欠になり、RPi2Bをもう一台購入するお金がなかった・・・^^;

どうしても音を聞いてみたかったので、sabreberryDACを取り付けていたRPi 2Bを外して、セットアップしました。ところが、以下のような様々なトラブルが発生し、解決に2週間位かかってしまいました。

1)電源: 秋月の5V-3AのDCアダプタがありましたので、まず、sabreberry32側からRPi 2Bに電源を供給しましたが、まともに立ち上がりません。仕方なく別電源でやってますが、折角の美しいケースが使えない・・・

2)SD-card: sabreberryDACを取り付けていたRPi

2Bに使用中のvolumio1.55+oledをそのまま使おうとするも、これも立ち上がらない。書き直しても5回に1回立ち上がれば良い方で、リブー

トすると確実にハングアップしました。volumio1.55単身にしてもダメ。10回以上これを空しく繰り返した後、google先生に聞いてみた所、

どうもSD-cardに相性があるらしい。RPi Bの時は問題なかったAmazon購入のTrancend製SD-card 16GBでしたが、RPi

2Bには相性が大変悪いようです。仕方なく、RPiに相性がいいと評判のSanDisk製に変えた所、全くノープロブレム・・・ これからセットアップ

する人は、SD-cardに気をつけてください。^^;

3)volumioの設定: hardware

volumeが使えるということで早速音出ししてみましたが、IRberryDACで通常使用している30~40%では全くの無音・・・ おかしいとお

もってvolumeを上げていくと、70%を過ぎたあたりからやっと少しずつ聞こえます。普通に聞くには、90%以上のvolumeが必要。原因の一つ

は、sabreberry32内蔵のHPAがどうも利得0のバッファーらしいこと、もう一つはhardware

volumeの%設定は、100-(%表示)=-(db表示)となっているらしいことです。よって、例えばvolumeが94%なら、-6dbで50%の

volumeに相当しますね。とても使いづらいです。自作のES9018K2M DACのhardware

volumeも同様なのでvolume調整用のVRにRを足してかさ上げして使ってます。MPD設定でなんとかならないものでしょうかね。しかし、

software volumeは、全然ダメダメの音です。hardware

volume使用時の非常に鮮烈なエッジの立った音、S/N比の良さが全く消えうせ、同じDACを使っているのかと思う位です。

エージング中の最初の数時間の音で判断されないように! 未だ半日も音出ししていませんが、既に「すんばらしい」音が出てきます! 音の分離と定位が

良く、細かい音がすごく良く聞こえます。S/Nが良いので、残響音の響き、特に無音時の静けさがすんばらしい。僕は特に女性ボーカルを好んで聞くのです

が、ボーカルが前に張り出してきますし(唇の動きが見えるようです)、立ち上がりのよいパーカッションや繊細なシンバルの響き、将にハイレゾですね。繊細

な音の質から評価すれば、これまでたかじんさんが開発されてこられたDAC中、最高と思います。唯一の欠点は、上記のようにHPAの利得が0なので音の大

きさに限界があることと(ほとんどのソースは100%で爆音となりますが、Linnは苦しい)、チャージポンプで両電源を作っていることから来ると思われ

る超低音の量感不足でしょうか。n'Guinさんのご不満もこの辺が原因かと思われます。しかし、バッファー付のDACと考えて、これにHPAやパワー

アンプを付ければ問題なくなるのではと思われます。未だ試してませんが。

取り急ぎ、これからsabreberry32を購入される方に参考になればと、投稿しました。

本当にすんばらしいDACの領布、ありがとうございました、たかじんさん。m_ _m

[1718] Re^2:SabreBerry32 すごい

n'Guinさん

確かに、オーディオは低音の量感、伸び、キレ、スピード感だけで

印象が大きく変わりますね。 人の耳の特性(ラウドネス特性)から

ある程度の音量がないと低音も高音も足りなく感じます。

逆に、その状態が普通と思っている小音量でしかオーディオを聴かない人に

とっては、大きな音量で聴くと低音も高音も耳に飛び込んできて、

おそろしく感動することがあると思います。

低音の量感は、とても不思議ですね。 通常、DACやオペアンプ1段くらい

だと測定器で計測しても0.1dBも誤差がなくフラットなのに、

実際に音楽をかけて聴くと、量感が違って聴こえることがあります。

ほんとに僅かな差、バランスの違いは、スピーカーのセッティングで

調整するというのがマニアなのかもしれませんが、n'Guinさんのように

スーパーウーファーでバランスを整えるというのもアリだと思います。

ESSのDACの音は、特に低音の出かた、雰囲気は独特です。

他のどのメーカーとも違っているように感じます。そこが

好き嫌いの分かれるところかもしれませんね。

私のようにマルチビットDACを長らく聞いてきた人間には、新鮮だけと

何か物足りなさも感じていました。 もしかすると、低音の量感ある

アンプを使ったり、スピーカーセッティングで印象が変わるかもしれないですね。

IrBerryDACの良さは、RaspberryPi Model Bのスイッチング電源レスな

回路構成にも影響されてると思います。 製造が終わって、売っている

ショップが減ってしまいました。 オーディオ用途として1枚確保して

おくのも良いかもしれません。

[1717] Re^2:SabreBerry32 すごい

たかじんさん、みなさま

>ありがとうございます。 n'Guinさんにそういって頂くのはとても嬉しく思います。

返信が遅れてすみません。

ES9018 のユニバーサルプレーヤー(Oppo BDP-105D JAPAN LIMITED

)と鳴き比べをしたところ、たしかに、SabreBerry32 のほうがよいのですが、IrBerryDAC

に比べて楽しくないのです。 どうしたものかと悩んでいました。

市販製品のSoulnote cd1.0 + sd2.0b

と比べると、SabreBerry32は、音が前に出てこないし、低域の張り出しが弱い感じなのです。 IrBerryDAC

のほうが良好です。 SabreBerry32の柔らかい低音の音質は声楽曲では利点ですがピアノ曲やオーケストラものでは弱点に働いているように思いま

した。

例えば、サンサーンスの交響曲3番オルガン付きなどでは、致命的です。 オルガンの低域進行がわかりにくいですし、高域の余韻のすばらしさに比べて、オル

ガンの超低音の音場感がないのです。IrBerryDAC では、SabreBerry32

に比べて音場感や音数はいまひとつなのですが、音が前に出てきますし、楽しいのです。

一方、ピアノソロでの音場感は素晴らしいので、ピアノ曲をいろいろ聞いていました。ところが、聴き込んでみると、キータッチの差がわかりやすい一方で、楽

器の差が出にくい感じがあり、違和感を感じてしまいました。 一般に楽器の差がでやすいほど、キータッチの差もわかりやすいので。

再生ソフトを、手持ちのIrBerryDACと同じ lightMPD にしても、傾向は変わりません。 問題が低域であったので、SubWoofer

の音量を変えてみることにしました。 我が家のピュアオーディオシステムは、Dynaudio Contour 3.3 + Fostex CW250A

の 2.2Ch で、CrossOver は 40Hz です。Fostex CW250A を 1~2dB

程度上げてみました。マイクで周波数特性を測定してもだいぶ重なってしまう程度でしかありません。 ところが聴感では、驚くほど変わりました。 これまで

に比べて、広大な音場感に加えて、ワイドレンジさが加わりました。 ピアノの楽器の差もよく出ます。

入力機器の変更で、SubWoofer の音量を変えた経験はこれまでにありませんた。 オーディオがトータルバランスといわれますが、まさにそういう事例なのでしょう。

音質の記載は、それぞれの方々の好みの問題が大きいので、私の

SabreBerry32の経験が役立つとは限りませんが、入力機器の変更で好ましいSubWoofer

のレベル合わせが変わったという話はあまり聞きませんので、参考になればと思い、書き込みました。 皆さんの経験も教えてください。

[1716] Re: SabreBerry32でRadiko

carmelさん

音が出てよかったです

[1715] Re: SabreBerry32でRadiko

Yosyosさん、SKさん。

アドバイスありがとうございます。

Yosyosさんがご指摘の箇所が原因だったようです。SKさんに教えていただいたとおりformatをs32leにしたら音が出ました。

root@volumio:~# mplayer -format s32le /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/koop-feat-yukimi-nagano-i-see.mp3

MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team

Cannot open file '/root/.mplayer/input.conf': No such file or directory

Failed to open /root/.mplayer/input.conf.

Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory

Failed to open /etc/mplayer/input.conf.

Playing /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/koop-feat-yukimi-nagano-i-see.mp3.

Detected file format: MP2/3 (MPEG audio layer 2/3) (libavformat)

[mp3 @ 0x75c505b8]max_analyze_duration 5000000 reached

[lavf] stream 0: audio (mp3), -aid 0

Load subtitles in /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/

Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]

AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)

AO: [pulse] Init failed: Connection refused

AO: [alsa] 44100Hz 2ch s32le (4 bytes per sample)

[AO_ALSA] Unable to find simple control 'Master',0.

Video: no video

Starting playback...

A: 49.8 (49.8) of 365.3 (06:05.2) 2.3%

play_radiko.shも聴けています。

アドバイスいただきました皆様ありがとうございました。

[1714] Re: SabreBerry32でRadiko

sabreberry32のマスターモードではS16LEフォーマットは再生できないので(64BCLKしか対応できないので)スレー ブモードにすると再生できます。マスターモードで再生する場合には mplayerのformatオプションでs24leかs32leを付けると再生できると思います。

[1713] Re: SabreBerry32でRadiko

エラーっぽいメッセージがたくさん出ているのですが、上手く動くDACの時のメッセージと比較するのはいかがでしょうか?

違うエラーメッセージがあればそれが音の出ない原因のような気がします。

[1712] Re: SabreBerryでRadiko

この辺りが原因では無いのでしょうか?

[AO_ALSA] Format s16le is not supported by hardware, trying default

[1711] Re:sabreberry32でradiko

yosyosさん、たかじんさん。

度々のアドバイスありがとう御座います。

また、返信が遅くなり申し訳御座いません。

mplayer単体での使い方が解らなく(普段はplay_radiko.sh一発なので)時間が掛かってしまいました。

mp3を再生して、alsamixerでボリュームやミュートを操作してみましたが、sabreberry32で音は出せませんでした。オンボードのサウンドカードやsabreberry+では音は出ていたのでmplayerの操作は間違いないとは思うのですが。。。

下記がその時のログです。

root@volumio:~# mplayer /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/koop-feat-yukimi-nagano-i-see.mp3

MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team

Cannot open file '/root/.mplayer/input.conf': No such file or directory

Failed to open /root/.mplayer/input.conf.

Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory

Failed to open /etc/mplayer/input.conf.

Playing /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/koop-feat-yukimi-nagano-i-see.mp3.

Detected file format: MP2/3 (MPEG audio layer 2/3) (libavformat)

[mp3 @ 0x75c185b8]max_analyze_duration 5000000 reached

[lavf] stream 0: audio (mp3), -aid 0

Load subtitles in /var/lib/mpd/music/RAMPLAY/

Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]

AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)

AO: [pulse] Init failed: Connection refused

[AO_ALSA] Format s16le is not supported by hardware, trying default.

[AO_ALSA] Unable to set format: Invalid argument

[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory

[JACK] cannot open server

[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le

[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1557:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-16): Device or resource busy

[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device

AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)

Video: no video

Starting playback...

A: 90.1 (01:30.1) of 365.3 (06:05.2) 2.2%

volumioでの再生は音が出ているので、やはり私のalsaの設定が根本的に間違っているのかもしれませんね。。。汗

お二人が丁寧に説明いただいたのに活かせず申し訳ございません。

linaxをもう少し勉強します。

[1710] Re:SabreBerry32 すごい

n'Guinさん

ありがとうございます。 n'Guinさんにそういって頂くのはとても嬉しく思います。

RPi2の穴はギリギリ3mmビスが入らないですね。 少し拡大すると良いようです。

六角支柱の2.5mmもしくは2.6mmビス用で長さが11mmというものが

なかなか手に入りません。

支柱なしだと、裏のコンデンサが、RPi上の部品にあたってしまうので

とりあえず1本だけ付録しています。

[1709] Re:sabreberry32でradiko

carmelさん

返信遅くなりました。 yosyosさんありがとうございます。

yosyosさんのコメントがヒントになりますが、radiko以外の音源、

例えばmp3やwavデータをmplayerで再生してsabreberry32から

音がでますでしょうか?

音量はどのみちalsamixerで調整するので、alsamixerを見てみると

良いと思います。オーディオデバイスが複数あるときは「F6」で

選択できます。

ちなみに、ですが、 radikoの音質はあまり期待しないほうが良いです。

音質うんぬんではなく、放送内容を楽しみたいという要求であれば問題ありません。

net検索すると録音しちゃうツワモノもいらっしゃるようですね。

[1708] Re:sabreberry32でradiko

carmelさん

alsamixerは試していませんか?

私のPCM5142で作ったDACでは、最初に音が小さかったのですが

alsamixerで見たらAnalog volumeが 100%ではなかったので

CUIで100%にしたら普通に音がでるようになりました。

[1707] Re:sabreberry32でradiko

yosyosさん

アドバイスありがとう御座います。

やはりALSAの設定が間違っているのでしょうかね?

サウンドカードは私も aplay -l で確認しました。

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: SabreBerry32DAC [SabreBerry32DAC], device 0: SabreBerry32 DAC sabre9018q2c-dai-0 []

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 1: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]

Subdevices: 8/8

Subdevice #0: subdevice #0

Subdevice #1: subdevice #1

Subdevice #2: subdevice #2

Subdevice #3: subdevice #3

Subdevice #4: subdevice #4

Subdevice #5: subdevice #5

Subdevice #6: subdevice #6

Subdevice #7: subdevice #7

card 1: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

sabreberry32のカードIDが0なので、nano /etc/asound.conf を、

pcm.!default {

type hw

card 0

}

ctl.!default {

type hw

card 0

}

reboot としましたが、音声は出ませんでした。難しいですね。。。w

上記、何かお気づきの点ございましたらアドバイスいただけると幸いです。

[1706] Re:sabreberry32でradiko

carmelさん

$aplay -l コマンドでALSAのデバイスが出てきます。

ALSAが認識しているサウンドデバイスを確認してみるのも

解決の糸口となるかもしれないです。

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dacplus], device 0: HiFiBerry DAC+ Pro HiFi pcm512x-hifi-0 []

Subdevices: 0/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 1: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]

Subdevices: 8/8

Subdevice #0: subdevice #0

Subdevice #1: subdevice #1

Subdevice #2: subdevice #2

Subdevice #3: subdevice #3

Subdevice #4: subdevice #4

Subdevice #5: subdevice #5

Subdevice #6: subdevice #6

Subdevice #7: subdevice #7

card 1: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

[1705] Re:sabreberry32でradiko

たかじんさん。

アドバイスありがとう御座います。

sabreberry+は、2014年3月24日”RaspberryPiでradikoを聞いてみる”の記事を参考にmplayer等をインストールし

て、/etc/asound.confでサウンドカードを指定して再生出来ていますが、sabreberry32では駄目でした。

も少しググってみます。

[1704] RE:基板の穴

onajinn さん、こんにちは。

穴を広げて作成した方がいると知り、自分もしてみようかと思いつつおります。

部品の干渉はありませんが、どこかで導通ができたら困るなぁと思っていました。

取り急ぎ、御礼まで。

[1703] 基板の穴

n'Guinさん今晩は。

私は組み立てたまま動作試験もしていませんが、3mmに穴を広げて取り付けました。スペーサーやネジorナットが部品に干渉することは無かったので問題はないと思います。付属スペーサーの長さが11mmだったので樹脂ワッシャーで他の3本の長さは足しました。

[1702] SabreBerry32 すごい

ご無沙汰しております。

昨日、やっと時間を作って、Raspberry pi 2 との組み合わせで SabreBerry32 を組みました。

SabreBerry32 は推奨組み合わせ(オプションのコンデンサとタクマン 金属皮膜抵抗 RAY25)です。

製作例集3 http://nw-electric.way-nifty.com/blog/build_amps3.html

■ n'Guinさんの作例 2014-7-7

の IrBerryDAC と入れ替えています。 現在は、Volumio です。 最近、lightMPD を使っていたので、こちらで動作させようとしたのですが、いまのところうまくいきませんでした。

まだOSコンのエージング中ではありますが、すでに別次元の音場感に驚いています。 たかじんさんの試聴報告通りです。 私の感覚としては、オーケストラ、室内楽の音場感がすごいと思います。

来週の週末には、ES9018 のユニバーサルプレーヤー(Oppo BDP-105D JAPAN LIMITED )と鳴き比べをしようと思っています。 また報告します。

追伸: Raspberry pi 2 ですが、基板の穴が φ 2.6mm なのですね。 SabreBerry32 は 3.0mm です。

Raspberry pi 2 の穴を広げてもよいのでしょうか? ご存じの方がいらしたら、教えてください。

[1701] Re: PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

D2の位置が、Q8を抜かないとさわれない位置だったので、両方同時に交換してしまいました。

なので、どちらが悪かったのかは闇の中です。

でも、非常にクリアな音が出ています。(現在100均トレイでエージング中)

ありがとうございました。

[1700] Re:PRT-01が上手く動きません

yosyos さん

うまく行ったようで良かったです。 結局Q8? D2?

何がいけなかったのでしょうか。。。

[1699] Re:sabreberry32でradiko

carmel さん

sabreberry32も無事に動作しているようでよかったです。

radikoは、放送フォーマット(コーデック)がmpdで対応していないケースがあるようです。

詳しく追えていないのですが、HE-AACに対応しているプレーヤーが必要だと思います。

mplayerでは対応しているハズです。

[1698] Re:PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

何度もすみません

もう一度Q8近辺の電圧を測ってみようと思ったら

LEDがつき始めました。

動くようになったようです。ありがとうございました。。

これでケーシングに突入できます。

[1697] Re:PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

いろいろやってみました

・D2とQ8を交換 → NG

・D4に外から給電 → LED点灯

・MOS_DRIVERの1/2をショート → NG

・Q8のコレクタ/エミッタ間を1KΩでバイパス → 音でました

・C5の両端はやはり 24V

・D2の両端は 0V → 電流が流れていないからでしょうか?

やはり Q8がONになっていないのでしょうか?

[1696] Re:本家ホームページのリンクの件

たかじんさん

PCのブラウザでソースを見ても、右側と左側のリンクの作りはいっしょですね。

私のは、iOS 9.3.2 で、SafariでもChromeでも同じ動きになります。

う~ん、なんででしょう

[1695] Re:本家ホームページのリンクの件

Yosyos さん

どうしてなんでしょうね。私のiPod touchだとリンクは飛びます。

iOS 7.1 + 標準のsafariです。重たいですがChromeからでも平気です。

ちなみに、リンクなどはURLを入れるだけで、あとはniftyの

システム側が勝手にhtmlを生成しているので修正したくてもお手上げです。

[1694] sabreberry32でradiko

運良く頒布いただいたsabreberry32ですが、肝心のraspberry pi2の入手が遅くなってしまい、本日漸く音出し出来ました。

sabreberry+と比べて非常に滑らかでいて、力強い音の印象です。

たかじんさんの丁寧なセットアップ方法の説明のお陰で、sabreberry+で使っていたリモコン設定やディスプレイもそのまま移行出来ました。

一方で、radikoの音が出なくなってしまいました。

プログラム上は動いているのですが、音声は出ない状況です。何か個別の設定があるとは思うのですが、私の理解度では解決できませんでした。

この件に関してアドバイスいただければ幸いに思います。

[1693] 本家ホームページのリンクの件

たかじんさん

本家ホームページのリンクなのですが、この掲示板に飛ぶ右側のリンクは機能しているのですが、左側の製作例などのリンクが iphoneからは機能しません。(私のだけでしょうか?)

なんとか対処をお願いしたいのですが

[1692] Re:0dB HyCAA用トランス電源

Re:0dB HyCAA用トランス電源

たかじんさんのアドバイスのお陰で無事にHyCAA用トランス電源を完成させることができました。ありがとうございます。

HyCAAに接続した状態でZD両端電圧は12.98V、出力はDC11.72Vになりました。

ACアダプターに比べて音の雑味が少ないというか、音楽により深く浸れます。

また、真空管やオペアンプの交換による音質変化が分かりやすくなったようにも感じました。

[1691] Re:PRT-01が上手く動きません

yosyos さん

なるほど。

Q8、D2あたりが怪しいですね。

Q7はタイマー(C5)のデスチャージです。DCオフセットや電源OFFを

検出したときにC5の電荷を取り除く動作をします。

[1690] Re:PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

C5の両端(R8の片側と-V)を測ると、約24Vありました。(耐圧25Vなので危なそうです)

R8は100KΩ(茶黒黒橙太茶)です。

Q7が動作していないということでしょうか?

でも、C5に電圧がかかると、Q8/Q9もオンになりそうなのですが

[1689] Re: PRT-01が上手く動きません

ありぎとうございます。

↓

ありがとうございます。

気を落ち着かせますw

[1688] Re: PRT-01が上手く動きません

たかじんさん、mr_osaminさん

ありぎとうございます。

抵抗値やダイオードの向きは、osaminさんの写真と突合しました。コンデンサーは逆でしたがw

LEDは近辺の抵抗をテスターで当たると点くことがあったので、多分大丈夫です。

気を落ち着かせてやってみます。

[1687] Re:PRT-01が上手く動きません

あららら、yosyosさんでもそういうことがあるんですね。

私は、LEDが±間違っていました(失笑)

やっぱり、ある程度経験を積んでもナメてかかってはいけないと、

良い経験になりました。

意外と基本的な部分でミスがあるかもしれませんから、

冷静になってチェックしてみることをお勧めします。

[1686] Re:PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

ありがとうございます。

試してみます

[1685] Re:PRT-01が上手く動きません

yosyos さん

問題箇所の切り分けとしては、タイマーより前か後かですね。

具体的にいいますと、C5に電荷がチャージされて約10Vくらいまで

掛かっていれば、タイマー動作しています。

C5の両端がほぼ0Vなら、タイマーがスタートしていません。

抵抗の定数、トランジスタの種類(NPN/PNP)、LED、ツェナーDの

向きなどを確認して、問題なくタイマーも動作しているなら、

MOSドライバの1-2ピン間をショートしてみてください。2個ともです。

それでLEDが点灯するなら、MOSドライバが壊れている可能性が高いです。

LEDの向きは足を切ってしまうと、まず分からないので、一旦、

LEDのA-Kをショートして電流を流してあげるのも手です。

MOSドライバに電流を流さないとMOS-FETがONになりません。

[1684] PRT-01が上手く動きません

たかじんさん

VFA-01とPRT-01を使ってディスクリートパワーアンプを作っています。

でもPRT-01が上手く動きません。(半固定VRを回してもLEDが点灯しません。)

VFA-01に直接スピーカーラインをつなぐと、ちゃんと音が出ます。

DCバランスも数mVに調整できています。

PRT-01のデバッグで何かヒントを頂けませんでしょうか?

[1683] Re: lightMPDのDSP設定(自作PCM5112)について

ここは、たかじんさんの掲示板なので、zigsowのPCM5142のページで続けますね。

[1682] lightMPDのDSP設定(自作PCM5112)について

Yosyosさん

突然すみません。

どこに書き込むのが良いのか迷い、こちらで質問させて頂きます。

Raspberry Pi2Bと自作PCM5122基板に最新のlightMPDを載せて使っているのですが、

lightmpd.confのamixer_sset='DSP Program'の設定で、

'High attenuation with de-emphasis'と'Fixed process flow'の2種類は音が出ません。

他の3種類は大丈夫なのですが、Yosyosさんが作られたPCM5142ではどうでしょうか?

可能であれば確認して頂けないでしょうか?(あつかましくてすみません・・・)