新しい投稿 BBS10.html ← 現在のページ → BBS12.html 古い投稿

[1837] RE3:botic7-rc1/volumio/

Moctさん

ありがとうございます。今までwpa_supplicantを使って設定しようとしてきたのですが、試しに/etc/network/interfacesに書き込んでみたらiPhoneのインターネット共有に繋げることができました。

MPodで音楽データーは確認できたので、あとはアナログ出力を繋いで、ヘッドフォン出力を出してみます。

[1836] (無題)

きゅうさん こんばんは

Moct(bbex105508)です。

私もVolumio2をいじってみましたが、確かにほんの少しのところのようですね。

ただ、wifiの件はbotic7のkernelとmodulesが原因のようなのでVolumio2で動くか少し疑問です。

miero氏が動いているようなので、そのへんも解決するかもしれません。

wifiに関しては私自身に必要がないので全く触っていませんが、Botic HOWTOs for driver & tools

https://docs.google.com/document/d/1XQ8PNl3o7iERYWH1Wt_YRdkAPoOSF2fu3Sz4zzmaURM/edit

にbotic5へのドライバの組み込み方法が書いてありますので現実的には一番早いかもしれません。

[1835] RE3:botic7-rc1/volumio/

皆様こんにちは

Moctさんのご指摘の様に、volumio1.5をbotic化したものは、BBBでは起動するのですが、BBGでは起動しない様です。ここ一週間ほど

かけて、Linux Computingやja7jtzさんのサイトなどを参考にして何回もトライしてみましたが、BBB上では起動してweb

UIが表示される状態でも、BBGでは一番端のLEDが点灯したままとなり、起動しません。

mieroさんのvolumio2.0+boticイメージは、オーシャンさんが書かれている様にsshで接続出来て、ネットワーク上で認識もされ、

MPD cliant(MPad)で操作も可能で、空き領域に入れた音楽ファイルもlocal strage内に認識されるのですが、web

UIではアクセスできません。きっと、ほんの些細なエラーだと思うので、残念です。

botic7は、たかじんさんにご案内いただいた方法でも、yseki118さんにご紹介いただいたbbex105508さんのイメージでも、BBGできれいに起動する様です。

実は、BBGにB4-DACは刺してあるのですが、アナログ出力をつないでいないので、音は確認できていません。

web UIが繋がらなくても、wifiでiPhoneとインターネット共有で繋げる事が出来て、MPD cliantで操作が可能になれば私は目的が果たせるので先に進めるのですが、うまくつなげる事が出来ずにいます。

[1834] RE3:botic7-rc1/volumio/

オーシャンさん たかじんさん こんばんは

volumio1.5のbotic化、squeezeliteの組み込みなどひととおりのことはやっています。

boticのサポートページで紹介されてからすぐぐらいにやっています。

volumio版でたまに聴いていましたが、BBGになって起動しなくなっため使わなくなったような記憶があります。

squeezeliteの方は、synologyのnasにLMSをインストールして使っていましたが、取りこぼすファイルがあり使うのをやめました。

ただsqueezeliteで使うとオーバーサンプリングでも動きます。普通のboticにsorxをインストールしてもオーバーサンプリングでは使えませんでした。

Arch Linuxや最新のDebianは1パーティションになってしまったため、boticの組み込みが非常に難しくなりました。

古い話ですが、boticV3のころ(1昨年の春夏あたり)は、Arch版とDebian版の聴き比べをやって遊んでいました。Arch版の方が更に解像度が高く好印象だった記憶があります。

[1833] RE3:botic7-rc1/volumio/

こんばんは、オーシャンです

前述のページにURLが有りますが、Botic HOWTOs for driver & toolsというページに書いて有るようです

squeezeliteの組み込み等々、他にも魅力的な記述が沢山有ります

P.S 今回はデジファイさんに依頼されないのですか?、気にされていた本体の破壊に対して、対策を取られているので応じて貰えると思いますよ。boticとlightMPDが同一ハードで動く、考えるだけでわくわくします

[1832] RE3:botic7-rc1/volumio/

オーシャンさん

なるほど、volumio 1.5 for BBBにboticを入れるんですね。 diyaudio.comのフォーラムの

どこかでも見たことがあったような気がします。

個人的にはRuneAudioにboticが入ったら良いのになって思ったりもしますが、

ArchLinux系はちょっと毛色が違いますよね。。。

[1831] RE3:botic7-rc1/volumio/

こんばんは、オーシャンです

確かに11/3に、「今週忙しいから、来週!」みたいな発言が有りますね

ミケランジェロさんも、BBB用のVOLUMIO2.0を出してくれれば、

http://linuxcom.info/installing-botic-kernel-into-volumio.html

を参考にすれば組み込めるかもしれないです

Spotifyのプラグインにこだわりが無ければ、多分こっちの方が軽くて良いですよね

[1830] RE3:botic7-rc1/volumio/

knkn59 さん

なるほど、mikelangelozさんはミケランジェロさんなんですね。 それは心強いサポートです。

期待できそうですね。

情報ありがとうございます。

[1829] RE3:botic7-rc1/volumio/

たかじんさん、オーシャンさん。

週末にbotic7-volumioを少し触ってみましたが、まだVolumio-UIは起動できませんでした。ただ、DiyAudioでは、

mikelangelozさん(多分volumioのmichelangeloさん)がbbb用にscriptを提供してくださっているので、そのうち

mieroさんから新しいイメージの提供があると思います。

[1827] RE2:botic7-rc1/volumio/

オーシャンさん

knkn59さん

情報ありがとうございます。

私も試してみた所、同じようです。 nginxなどwebサーバーが起動していないような気がします。

sshでは接続できてWEB-UIにはアクセスできないです。

おっしゃる通り、Volumio2+boticカーネルができたら敷居が一気に下がりますね。

[1826] RE2:botic7-rc1/volumio/

こんにちは、オーシャンです

knkn59さんもご存知だと思いますが、mieroさんはboticの開発者ですので、VOLUMIOの起動コマンドの忘れ程度の些細なミスだと思われます

ご本人がdiyAudioの掲示板で発言されていました

http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/258254-support-botic-linux-driver-195.html

よろしくお願いします

[1825] Re: botic7-rc1/volumio/

オーシャンさん

私も試してみましたが、今のところ同様の状態です。

明日にでも少し触ってみようと思います。

[1824] botic7-rc1/volumio/

こんばんは、オーシャンです

某ブログで情報を得たので、トライしたのですが上手く動きません

ファイル名から2.001らしいので、spotifyのプラグイン狙いです

http://bbb.ieero.com/botic7-rc1/volumio/ ←本家ですよね

不思議な事に、起動はしてSSHで接続も出来るのですが、VOLUMIO.localでアクセス出来ません

Fingからも見えるし、ID,パスワードもVOLUMIO,VOLUMIOでしたし、プロンプト前にVOLUMIOも出ます

mpd-Vも0.19.19と出ます

少し修正すれば、使える様になるのではないかと思われるのですが、検討して貰えないでしょうか

B4-DACにも使えると、導入するハードルが低くなると思います。

cat /sys/module/snd_soc_botic/parameters/ext_masterclkも3が表示されるので

外部クロック仕様だと思います

[1823] Re:4連ボリューム

jiroさん

秋月のキットはパターンが良くないらしいので、改造にも限界があるのかもしれませんね。

私はArduinoでMUSES72320を制御したいと思い、現在勉強中です。

NCプログラムなら作れますが、マイコンのプログラムは組んだことがないので、

完成するかわからないですけどね(笑)

[1821] Re:4連ボリューム

vasovaso様 たかじん様

秋月のMUSES72320は,素のまま,積セラの交換,OPアンプ交換,OPアンプ外し,電源の吟味などやってみましたが,時間とお金がかかりすぎるのと,基盤が小さすぎるのとで,とことん改造は出来ませんでした。

結局は音質を追及してゆくと,抵抗切り替え式のアッテネーターより高くなってしまうので,電子ボリュームはやめてしまいました。

[1819] Re:4連ボリューム

jiroさん

情報ありがとうございます。

この値段ならバランス仕様の電子ボリュームより安くできそうですね。

2連の2CP600は前に使ったことがありますが、熱を入れすぎたのか

結構ギャングエラーが出てしまい敬遠していたのですが検討してみたいと思います。

たかじんさん

ぺるけさんのアンプもバラックですが完成しました。

基本的な音はあまり変わりませんが、やはり立体感が増したように感じます。

HPA-12はボーカルが前に出てきて元気な音、ぺるけ式はもう少しフラットで落ち着いた音という感じです。

ヘッドホンの種類や気分で使い分けができそうです。

ぺるけさんは電源の影響は無いと言ってますが、やはりそんなことは無いんですね。

電源改造も検討したいと思います。

[1818] Re:4連ボリューム

jiro さん

4連ボリュームの情報ありがとうございます。

私も2CP600シリーズの音は、まともだと思います。 ボリュームは使い方に

よってかなり印象が変わるので、アルプスRK27以上のものを酷評される方は、

求めているレベルがとんでもなく高いか、使い方が間違っているのだと思います。

秋月のMUSES72320はだめでしたか。実際に使ってみるというのが大切ですね。

秋月のアナログ系キット・基板は、つくってみた。 動いた。 販売。

というプロセスしかないのかもしれませんね。

動作してから、自分の思う音になるまでのカットアンドトライ(チューニング)、

改版して再確認。 これが本当に自分か欲しかったものだよ!!

と思える完成度に到達して、ようやく完成なのですが、どこか重要なプロセスを

飛ばしているように思える。

[1817] Re:HPA-12バランス駆動仕様

vasovaso さん

確かに、バランスアンプの色の濃さを体感すると、アンバランスは薄っぺらく

感じるかもしれないですね。

ぺるけさんのヘッドホンアンプも、電源まで気を使って製作すると、かなりの

音になるかと思います。

あの回路数の少なさでは驚異的といえるほどで、大変勉強になりますね。

ぺるけさんの「情熱の真空管アンプ」という本は、真空管アンプを製作しなくても

自作アンプを楽しむ人ならお薦めだと思います。

[1816] Re2:HPA-12Rev.ⅡTIPS10

kurosan58 さん

> まるで別のアンプになったようです。

ちょっとした部品で、音が変わるというのを体感していただけたようで

私も嬉しいです。

ALX-03は、絶賛中断ちゅうでございます。。。 すみません。

涼しくなってきたので、機械加工へ進めようと思います。

[1815] Re2:Spotifyを試してみました 他

オーシャンさん

Spotifyフリーは96kbpsですか。 少し残念ですね。 まあ、ちゃんとしたサービスには

お金を払って楽しむのが基本ですからね。

CDから自前でリッピングするよりも音が良いのは素晴らしいです。

可能性としては、音源の製作元ならありうる事だと思います。

http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/632524.html

LUMINのソフトウェアだけを使うということですか。

DLNA対応機器としてRPiを使うんですね。

おっしゃるようにDAC-ICのみで全ての音が決まる訳ではないですね。

nabeさんは以前からかなりのこだわりでつくられていらっしゃるようで、

評判もいいですね。 さすがです。

MEMS発振器。。。 じつはSabreberry+の初期に使っていました。

黒い発振器がついている基板はMEMSです。

その後、他メーカーのMEMSを含むいくつかの発振器を聞き比べて、今の

SPXOに切換えてます。

ppmで表わされる精度は2倍ほど悪くなるのですが、聞き比べた中で

音の透明度と安定感(安心感?)のあるものに変更しました。

DAC-ICの違い、周波数の違いもあるので単純比較はできないですが、

それぞれ作者の方向性が見えて、面白いと思います。

MEMSは鋭くてドラマチックだけど、1時間、2時間と大音量で聴き続けると

疲れるなぁというのが私の印象でした。

[1814] 4連ボリューム

vasovasoさん

突然失礼します。

東京光音電波の四連ボリューム4CP601なら私は注文して購入しました。2wayのマルチアンプ用です。

三栄電波で受け付けてくれます。また,共立エレショップでは在庫しているようです。

値段もそれほど高くないです。2CP601の音質は賛否いろいろあるようですが,私は良いと思います。

電子ボリュームだとキットでも値段の幅がありすぎて,どれを選んだらよいのかわかりませんでした。

秋月のMUSES72320も試しに購入して,四連に改造しようと思いましたが,音質的には好きにはなれませんでした。

[1813] Re:HPA-12バランス駆動仕様

たかじんさん

改造と言ってもHD800はもともと4芯ケーブルなので端子をXLRに交換してあるだけです(笑)

バランスアンプを聞いてしまうと、アンバランスは平面的に鳴っているように感じてしまいますね。

音の分離が良くなるのか1つ1つの音が聞き取りやすくなり、ボーカルの声などが非常に生々しくなったように感じました。

そして密閉型よりも開放型の方がバランス化に向いてそうですね。

バランス化のためにリケーブルしたことも影響していますが、

密閉型のDT770PROでは増えた情報量を処理しきれず、うるさく感じてしまいました。

東京光音電の受注生産のボリュームですか。凄い値段がしそうですね(汗)

だいぶ前に作ったぺるけさんのFET差動式アンプVer.2から部品取りして、

FET式差動バランス型ヘッドホンアンプを作成中なので、HPA-12との比較が楽しみです。

[1812] Re2:HPA-12Rev.ⅡTIPS10

たかじんさん、

ご回答ありがとうございました。

TIPS-10、11ともに先週末に実行しました。

TIPS-11は、PLMCAP10μF25Vを使用しました。

両方いっぺんに、はんだ付けしたものですから、どちらがどのような音質改善効果があるのか

判断できなくなりましたが、1ランクから2ランクの向上はあると思います。

まるで別のアンプになったようです。

>C10、C50は、基板の裏に4.7kをつけて、表面にはコンデンサを付けると良いと思います。

なるほど、この手があったのですね・・・思いつきませんでした。

HPA-12Rev.Ⅱ、まさに「ひとつぶで二度おいしい」アンプですね。

ところで、ALX-03の進捗状況はいかがでしょうか?

楽しみに、お待ちしております

[1811] Re2:Spotifyを試してみました 他

こんばんは、オーシャンです

すいません、更に訂正です。フリーは96kbpsでした

プレミアムの料金も、邦楽が全滅に近い為、既に有るサービスに合わせたようですね

ebayとかでアカウントを売っている様で、それでサービス開始以前に使っている人は、

もう少し高く払っていたようです

プレミアムは最初7日間お試しが出来ますし、その後もカード登録すれば、30日間以内に

キャンセル可能です。私は、現在その状態でVOLUMIO2を使ってSB32を通して聴いています

以前に書いたとおり、自前リッピングデータを凌駕する曲が有ります

エンコーダの性能が良いからなんでしょうかね

P.S LUMINのハードはそれですが、それに使うスマホ用アプリがフリーという、太っ腹仕様なので使っています。

通常DLNA対応アプリはNAS側のメディアソフト(例えばTwonky等)のデータを受け取るのが普通ですが、

LUMINは一切使わず自前でデータを収集するそうで、メモリ大食いが弱点です、

が操作性は良く考えられています

nabeさんのmsBerryも入手しました、某ブログでも盛り上がっていますが、同じ外部クロックタイプ

でも設計者の思想によってかなり音が違いますね。DACチップも違うので当たり前ですけど

http://nabe.blog.abk.nu/dac/msBerryDAC

作者は薄膜抵抗、チップCの方が音が良いと考えられているようですが、リード抵抗パターンも有ります

クロックも水晶を使わずMEMS素子とし、PCM5122の内部負電源を使わず外部でレギュレータを用意する、

ドライバーは、HiFiBerry DAC+ PRO互換等が特徴でしょうか

SB32は音像型だと思いますが、msBerryは音場型です

[1810] Re:HPA-12バランス駆動仕様

vasovaso さん

HD800を改造とは、すごいです。

バランスアンプの音の変化は、とても不思議ですね。

アンバランスとどちらが自然な音なのかは、判断できませんが、好みにあう

という人が多いと思います。

4連ボリュームは、種類がとても少ないですね。 東京光音電波は受注で生産して

くれるようなことをどこかでみました。 2ヶ月くらいかかるらしいです。

MUSES72320も、また挑戦したいですね。

別のICでも良いですが。。。 ディスクリート抵抗でリレー切り替えという案もありますね。

[1809] Re:ついにVOLUMIOが2.0に

オーシャンさん

V2.0情報ありがとうございます。 まだ試せていませんが、

どうにも安定感がましたという話を聞かないです。

おっしゃる通り、moodeが安定していると思います。 ちょっとひっかかるように

重くなることがあるのですが、まあ、許容範囲です。

LUMINとは http://www.luminmusic.com/lumin-s1.html

これですか?

アルミ削りだしシャーシーで豪華なのと、ルンダールのLINEトランスなど

なんとなくLINNに似ているような作りと思いました。

[1808] Re:BBG+Botic7+i2c

knkn59 さん

なんと、Botic7でもI2Cを出力できるんですね。 BBB,BBGはRaspberry Piと比べて

流行っていないので、情報がすくないですね。

ご報告ありがとうございます。

volumioやRuneもBBBには新しいversionを提供してくれていないのが寂しいですね。

[1807] Re:HPA-12Rev.Ⅱ

kurosan58さん

TIPS-10は、C1のすぐ隣と、R11の下ですね。 電圧を測ってみると分かりやすいと

思います。 ±電源へコンデンサをいれる形になります。

C10、C50は、基板の裏に4.7kをつけて、表面にはコンデンサを付けると良いと思います。

[1806] Re:Spotifyを試してみました

オーシャンさん

なるほど。 プレミア会員が320kbpsの高音質、聴き放題なのですね。

月額980円は、Apple Music、Google Play Musicとも一緒ですね。

http://www.impress.co.jp/newsrelease/2016/08/20160823-01.html

色々しらべて見ると悩みますね。

[1805] HPA-12バランス駆動仕様

たかじんさん、こんばんは

HPA-12をA級仕様と907サウンド仕様で組もうと思い基盤を2枚購入していたのですが、

ヤフオクでバランス仕様に改造されたHD800を入手したため、

方針を変えてFET入力 A級 DCアンプのバランスアンプを作成しました。

まだバラック状態ですが、結果は大満足です。

せっかくなので手持ちのDT770PRO、K701もバランス仕様に改造しました。

後々電子ボリュームにしたいので予算をケチり、2連ボリュームを左右に使っているので

音量調節が少々しにくいのが難点ですね。

VOL-12 ver.2に期待しております(笑)

[1804] ついにVOLUMIOが2.0に

こんばんは、オーシャンです

昨日10/13に発表されたようです。たまたま見てました

SR32の組み込みは、結果としてWireless NetworkのAutomatic IPのSWをOFFにしなければ、

組み込み方法はHPの通りで問題有りません

今回はPi2のみでしか確認していませんが、Pi3も大丈夫だと思います

ただ安定感はあまり向上している様には思えません、Spotifyのプラグインが有る事くらいですかね

MoOde2.7の方が、現状ではお勧めですね、安定感が抜群でupnpにも対応しているのでDLNA対応アプリ

が使えます。こちらの方が音も好みです、LUMINが秀逸です、メモリを大喰らいなのが玉にキズですが

[1803] BBG+Botic7+i2c

たかじんさん、こんばんは。いつもお世話になります。

BBG+Botic7にi2c Character OLED(秋月16x2)をつないで、oled_ctrl_s.pyを入れてみました。

scriptは1ケ所修正で問題なく使えました。ということで、ご報告まで。

[1802] HPA-12Rev.Ⅱ2SK2145TTA004B / TTC004B 版でのTIPS10の接続について

たかじんさん、いつもお世話になります。

この三連休で、HPA-12Rev.Ⅱ2SK2145、TTA004B / TTC004B 版を製作しました。

2か月前に完成したVFA-01は、デスクトップPCオーディオには勿体ないので、メインシステムの

30数年選手のAU-α607を休憩させて、16cmバックロードフォーンを駆動させています。

HPA-12Rev.Ⅱは、デスクトップPCオーディオ用にと、SW付TRSジャックにより単純にSPとヘッドフォンを切り替えています。

SPがAlpair7v3で6Ω、85.8dBと能率が低いため、ボリュームは余裕があるとは言えませんが、

私のデスクトップ環境では十分な音量で、まだ通電して5時間程度ですがぺるけさんのトランジスタMW.P5と比較しても、染み入るようなボーカル、ワイドレンジでスピード感のある音質で今後のエージング後の変化が楽しみです。

来週には、TIPS-10、11を試してみようと思っていますが、TIPS-11の接続箇所はわかるのですが、TIPS-10の接続箇所が良くわかりません。

2SK2145の場合、C10、C50は4.7kΩに使用していますので、他に接続する箇所を検討しております。

信号入力端子を左にして基板を見た場合、

おそらく-側はR11の真下のスルーホールで良さそうだと考えますが、+側はC1の右横・D1のアノードのパターンと繋がっているスルーホールと考えて宜しいでしょうか?

写真も図もなくて申し訳ございません。

お手数ですがご教示いただけましたら幸甚です。

[1801] Spotifyを試してみました 訂正

こんばんは、オーシャンです

一部訂正が必要でした

320bpsはプレミアム会員向けで、フリーは64kbpsです

また、VOLUMIOで接続できるのは、プレミアム会員のみです

現在7日間のトライ期間を設けているようです

KSYの電源は、直接URLを指定出来ないようなのですが、同じ物を販売しています。少し高いですが

私はiPad向けのDCアダプタを使っていますが、問題無いです。

中古スマホを売ってる店だと、1000円弱で買えると思います

[1800] Re:Spotifyを試してみました

オーシャンさん

Spotify情報、ありがとうございます。

320kbpsで無料とはすごいサービスですね。 自前リッピングのflacよりも

音が良いとは。。。

これは洋楽好きなら登録しないと損しますね。

> P.S Pi3の電源についてですけど、KSYというRSコンポーネントの代理店から、財団公式の電源が出てます

KSYのは代理店が販売しているアダプタですね。

http://jp.rs-online.com/web/p/plug-in-power-supply/9098126/

こちらが、公式のアダプタです。

このように専用をうたうアダプタが沢山でてくるくらいPi3の電源要求仕様は

厳しいということですね。

各所で実際に電流を測っている結果では1Aを僅かに超えるだけなのですが。。。

[1799] OTTAVAのURLについて

初心者ABさん

> 新しいOTTAVAのURLはhttp://rakuten.streamguys1.com/ottava1_bみたいです。

なるほど。 アドレスさえ分かれば聞けますね。 OTTAVAいいですね。

NHKは下記から情報を得ることができます。

http://www3.nhk.or.jp/netradio/app/config_pc.xml

例えば、東京地方のFMは

http://netradiofmp-i.akamaihd.net/hls/live/200456/1-fm/1-fm-01.m3u8

です。

#EXTM3U

#EXTINF:-1,NHK-FM

http://netradiofmp-i.akamaihd.net/hls/live/200456/1-fm/1-fm-01.m3u8

という内容を、NHK-FM.m3u というファイルに記載しておくと、

mp3やaacファイルのように扱えるので、mpdで選択しやすいですね。

[1798] OTTAVAのURLについて

お騒がせてすいません!

OTTAVAのURLですけど、自己解決しました。

新しいOTTAVAのURLはhttp://rakuten.streamguys1.com/ottava1_bみたいです。

やっぱり、OTTAVAの選曲と音は最高ですね(笑い)

[1797] OTTAVAのURLについて

みなさまお世話になります。

只今、RPi 2にSabreBerry32のコンビで聞き惚れてます。

OSはRuneAudioが好きで常用してます。

そこで、10月になったぐらいから、表題のOTTAVAが聞けなくなりました。

ラジオの中でOTTAVAが、1番好きで暗い毎日を送ってます。

どなたか、同じ事で解決された方いましたら、知恵を頂ければ幸いに思います。

ちなみにNHK-FMも去年の秋に撃沈しました。

[1796] Spotifyを試してみました

こんばんは、オーシャンです

Spotifyを試して1週間程になり、いろいろ判ったので簡単にまとめて見ます

長所

洋楽であれば、新しいものを中心にたくさん有る。4000万曲と言われる

データレートは320kbpsだそうだが、かなり音が良い、

既存のプレイリストが沢山有るので気軽に始められる

タダコースでも数曲ごとに数十秒のCMが流れるだけ

スマホアプリは直感的に操作出来、アルバムアートも高繊細

短所

邦楽は、限りなく全滅に近い

自分で作ったプレイリストは、原則公開

しばらくiPhoneのアプリでAirplay使用で聴いていたが、その状態でも結構良い音だったので

以前、VOLUMIO0.976のプラグインにSpotifyが有ったのを思い出し、SB32で音出しした

こちらの方が、さらに高音質になる。自前リッピングのflac音源より良いかもしれない

ただ、操作性があまり良くないので、スマホアプリ等でプレイリストを作成して、

再生に専念させるのが良いと思う

P.S Pi3の電源についてですけど、KSYというRSコンポーネントの代理店から、財団公式の電源が出てます

https://raspberry-pi.ksyic.com/main/index

[1795] RPi3の電源m(_ _)m

RPi3のSDカード、おそらく自分で、壊しております。

ラズパイのケースに、入れたりだしたり、しているとき、SDカードを指したままでした。

それで、無理な力がかかり、中の基盤か、配線が壊れたものと考えます。

申し訳ないです。

[1794] RE:RPi 3の電源

onajinn さん

エアバリさんのブログですね。 素晴らしい検証をされていますね。

おっしゃる通り、スイッチング電源は、無負荷時のリップルは

物によって大きくことなりますね。

RaspberryPiをつないだ状態では無負荷状態にならないので、あまり注目すべき

項目ではないですが、電圧が5.4Vも出ているのは、さすがにひどい仕様だと

いわざるを得ないです。

そういえば、オーディオ用アナログ電源と謳われるもので、RaspberryPiが

起動しないって話もどこかで聞いたことがありました。

オーディオ用っていうのは、ノイズが少ないということだとは思うのですが、

負荷応答がダメダメなのかもしれません。

toto さん

> スイッチサイエンスの3A電源に週末つないでいたところ、月曜日には、SDカードが壊れてました。

それは災難でしたね。

Pi 3も拡張基板も平気なら、SDカード故障?

もしくは、電源ON時の突入で(高い方に)異常電圧がでるとか。。

でも、高い電圧が出るならSDカードよりもPi 3の方がヤラれるような気もしますし。。 何とも負に落ちないですね。

kontiki さん

> 今回僕が使っているのが、「特定の5V3Aアダプタ」=GF18-US0530T、ビンゴです。^^;

この手のアダプタ、私も10年前に買ったことがありまして。ほんとにひどかった。

あとは、使っていて問題ないけど、2ヶ月くらいで壊れるやつもありました。 5V1A品の小型のもの。

どちらもPiには使用してないです。

> CPUに貼り付けて使うヒートシンクは、ほとんど用を成さないみたいですね。

確かに放熱量が少ないです。 風をあてないと。

> 僕が以前この掲示板に投稿したように、アルミ板を曲げてCPUの熱を直接ケースに落とすのは、

> 意外に効果があるようです。

それが良いと思います。 熱をどんどん伝えてCPUから熱を奪わないといけません。

[1793] RE:RPi 3の電源

特定用途としてのアダプター形スイッチング電源はオーディオ用などに使用が憚れるものがありますね。オークションで購入したプリンター用と思われる18V_1.1AはACレンジで電圧測定してビックリしました。

応答特性以外も注意が必要なようです。↓

http://airvariable.asablo.jp/blog/2013/07/14/6902825

[1792] RPi 3の電源

トラ技 8月号のApple

piをRPi3に組み込んで、スイッチサイエンスの3A電源に週末つないでいたところ、月曜日には、SDカードが壊れてました。SDカードが熱くなってお

り、デジカメでフォーマットしようとしても、電源ランプが付かないので、中でショートしているようです。SDカードは、SunDisk Ultra。

シャットダウンして、電源をつないでいただけなので、プログラムは走らせておりません。Apple Piは、部品組み込んだ完成品を使っております。

ちなみに、SabreBerry32+RPi3と秋月の4A電源は、ずっとつけっぱなしにしておりますが正常です。

RPi3は、動かしていないで、Apple Piの数個のLEDが光っていただけなのですが、電源容量問題以外の問題もあるような気がします。

[1791] RPi2&3の電源

たかじんさん、totoさん

RPi2&3の電源に関する有用な情報をいただき、ありがとうございます。

今回僕が使っているのが、「特定の5V3Aアダプタ」=GF18-US0530T、ビンゴです。^^; 中国製で、安かろう=悪かろうの典型でしょうか・・・

トラ技8月号RPi3特集号でも、いろいろな電源やケーブルの比較をされてますが、本当に大きな差がありますねえ。そもそも短いケーブルが、どうしてこんなに高い抵抗を持っているか、理解し難いものがあります・・・

特に、RPi3は電源にセンシティブな様で、トラ技記事に「電源回路にその大電流を供給する能力がないと、RPi3の電源端子の電圧が規定値を下回って再

起動モードに入ります。一旦この状態に入ると、RPi3は再起動を繰り返すようになり、SDカードにある大切なシステムファイルが壊れて起動しなくなりま

す」との表記がありますね。また、CPU温度によってダイナミックにパフォーマンスを自動調整する機能もあるようで、最悪全く機能しなくなることもあり、

RPi3はなかなか使い辛いように思えます。CPUに貼り付けて使うヒートシンクは、ほとんど用を成さないみたいですね。僕が以前この掲示板に投稿したよ

うに、アルミ板を曲げてCPUの熱を直接ケースに落とすのは、意外に効果があるようです。

[1789] Re:Raspberry piの電源

toto さん

スイッチサイエンスの考察は、とても有用ですね。

重要な点は、最大電流が2A以上であること、ケーブルのロス(抵抗値)が少ないこと

そして、電流変化に対する応答性が良いことだと思います。

誤解がある書き方をしてしまいましたが、3A品すべてが悪いのではなく、

「特定の5V3Aアダプタ」の応答性が悪いということです。おそらく該当製品は下記です。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02191/

このアダプタも3A出すことは可能だと思います。しかし、急激に電流が多くなった

ときに一瞬、おおきくドロップしてしまうのだと思います。

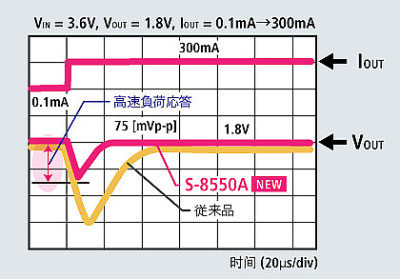

下記のページはDC-DCコンバータの特性について書いてあるサイトですが、

項目2に応答性に関することが書かれています。

http://www.sii-ic.com/jp/semicon/products/power-management-ic/switching-regulator/intro/

totoさんが使用している電源アダプタが問題ないのでしたら、それでOKと

思います。

[1788] Raspberry piの電源

スイッチサイエンスのページに、ラズベリーパイ3Bの電源問題について、考察がありました。

http://doc.switch-science.com/support/RaspberryPi3/raspi3power.pdf

市販のマイクロUSBケーブルの抵抗値を測定しております。

また、それを踏まえて、5V 3Aの電源を出してます。

電圧も若干持ち上げて、5.1Vのようです。

https://www.switch-science.com/catalog/2801/

5.2V 2.5AのマイクロUSBケーブルとのセットはこちら

https://www.switch-science.com/catalog/2649/

特性としては、3Aの方が良いようです。

私のRPi 3Bには、秋月電子の5V 4Aの電源を、SabreBerry32の基板に、つなげており、問題ないです。

[1787] Re:Re:Sabreberry32 良いですね!

kojiさん

ご報告ありがとうございます。

NASマウントの際、bufferサイズを大きくしないと音切れが発生することがあるようです。

rsize=61440,wsize=65536 というオプションを付けています。

私もRockDiskNextですが、今年の夏、電源を切り忘れてしまった日があったせいか、

不調になりつつあります。。。 FANレスなのは、普段の静かさは良いけど、

やっぱり熱には弱いデメリットがありますね。

[1786] Re:Nutube

mr_osamin さん

すばやいですね。 NOS-DACとの組み合わせも面白いです。

yosyos さん

ヒータ電圧の低さは、抵抗をかまして定電流性をもたせて

印加するのが手軽そうですね。

とりあえず秋月で、買ってみようかなとは思っています。

knkn59 さん

TDA1543 はマルチビットDACなので耐ジッター性もたかいし

ちょうどよい選択だと思います。 当時はもっとよいDACが沢山あった

ので、低性能なTDA1543 にはだれも見向きもしなかったのに

いまごろになってマニアが使うというのは、興味深いです。

[1785] Re:RPi2用電源遅延回路

kontikiさん

なるほど、シンプルだけど効果的な遅延回路ですね。

素晴らしいと思います。

秋月で売っている3Aアダプタは、不評なようですね。

大電流が流せるかわりに、応答性が良くないのかもしれません。

RaspberryPi 2/3は、350mA -> 1.0Aくらいまで急激に

電流が変化しているようです。

そして、電圧が4.6Vを一瞬でも下回ると動作がおかしくなるようです。

スマホバッテリーのチャージ用のアダプタは、電源電圧が5.2~5.3Vと

少し高めに設定されているようです。 それで急激な電流変化があっても4.6Vを

下回らないのかもしれません。 あとはケーブルですね。

100円ショップのケーブルはダメでした。 ケーブルだけで0.3Vくらい

電圧が降下しています。

[1784] RPi2用電源遅延回路

Sabreberry32ご使用の皆様

RPi2 +

Sabreberry32の組み合わせで、電源を共通にした場合にうまく起動しない経験のある方、いらっしゃると思います。僕も3Aの容量の電源を使って

もダメでしたので、RPi2用にもう一つ電源を取り付ける必要があり、美しい工房emerge+ さんのアクリルパネル付ケースが使えませんでした。

たかじんさんも記事を寄稿されているトラ技8月号RPi3特集号を読んでみると、RPiの起動時に最も大きな電流を必要とし、起動後は大した電流を食いま

せんね。恐らくSabreberry32に取り付けた沢山のOSコンによるラッシュ電流で一瞬の電圧降下が起こることが、起動しない原因と思われます。

今回、図のRPi2用電源遅延回路を組み込み、Sabreberry32起動後0.5秒ほど遅らせてRPi2に電源を供給するようにした所、問題なく立ち上がりました。RPi2の電源は、GPIO#2と4から供給してます。

本当は別電源にした方が音的にも良いのでしょうが、これで十分にクリアな音が出てます。Sabreberry32を使用するようになって、ヘッドフォンの

品質の粗が出てきて困ってます(AKG

K240MkIIの音が堪え難くなってきました^^;)。とは言っても評判の良いHPは、どれも2万円以上・・・ いろいろ探し、DENONのAH-

D1100が格安で手に入ることが判ったので(どうもヒンジが弱く、よく壊れるので、格安になってるらしい)、これをバランス、アンバランス両対応にリ

ケーブルして使ってます。ものすごく豊かな低音が出ますし、なんと言っても聞き疲れしないのがいいですね。もう少し高音が伸びると最高ですが、現在は、こ

れで大満足です。^^