新しい投稿 BBS07.html ← 現在のページ → BBS09.html 古い投稿

[2011] Re:HPA12_meets_907soundsの調整

flyingaceさん

DCオフセットの調整範囲の拡大は、R12/R62の120Ωを150Ωや180Ωへと大きくしてみてください。

バリバリというノイズは発振している可能性が高いです。

C4、C54を10pから5p程度に変更するのが良いかもしれません。

この容量のコンデンサは安価なものがあまり売っていないので、試しにセラミックコンデンサで

試してみるのも良いです。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10681/

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-08085/

このあたりです。5pF、4pF。

よろしくお願いします。

たかじんさん

いつも有難うごzぁいます。

HPA12_meets_907soundsが音出しまで漕ぎ着けました、少しずつ確認しながら進めたので時間は掛かりましたがミスなく出来ました。

出力段の放熱と電源部の追加コンデンサで少し悩みました、出力段は結構熱くなるのでケースに入れた後の夏場を乗り切れるか心配です。

追加コンデンサは1000μ50vですがサイズがデカく大迫力になってしまいました。(笑

まだ20時間程度のエ-ジングですが、非常に魅力的な音が出ています、以前に制作したhpa12_rev2_DC_classAのストレートで高域まで伸びたワイドレンジな音とは対照的で、ガッシリとした低域、張りと艶のある中高域は病みつきになりそうです。

質問なのですが、ボリュームを2~3時まで上げると高域でバリ、バリとノイズが出てしまします。(入力無しでボリューム最大でもハムノイズは出ません)

標準で組んでDCオフセットが半固定抵抗の調整限界で10~20mvでの状態です、2段目のエミッタ抵抗を470→820Ωで調整可能になりますがノイズはより激しくなってしまいます。

オープンソースカンファレンスの準備等でお忙しい時にすみません、何かアドバイスを戴きたく、よろしくお願いいたします。

[2009] 返信ありがとうございます!

たかじん様

早速の返信ありがとうございました。

お勧めの書籍、ありがとうございます!

実は3冊とも持っていました(笑)

実務が忙しいので、気になる部分だけつまみ読みをして、放置してあるので、これから改めて、ちゃんと読み直してみようと思います。(特に、超LSIのアナ

ログ集積回路は、かなり体系的にきちんと書かれている為、つまみよみだと、結局、前の章などに戻っての繰り返しになるので、一度、腰をすえて読んだのです

が、だいぶ時間が経ってしまったため、もう一度腰をすえてがっつり勉強しようと思いますw)

それとCADの情報もありがとうございます。実務では、基本は回路設計をしてアートワークは外注しているのですが、一度、簡単な、子基板だけ、P

板.comを利用してCadlus Xをつかって、アートワーク設計をしたことがあります。なので、Cadlus

Xがつかえればいいのですが、回路図CADは実務ではOrCADを使っていますが、個人では手が出せない額なので、その辺が悩みどころです。。。。

何はともあれ、色々とありがとうございました!

[2008] Re:アンプの設計で参考にしている図書をよろしければお教えください。

松居純也さん

書籍は、こちらの黒田徹さんの本が良いと思います。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2012/11/post-b277.html

絶版になってかなり経つのですが、電子書籍で復活していいるようです。

回路図はBSch3V 基板CADはCadlus Xです。

どちらもフリーでよくできたソフトだと思いますが、マイナーかもしれません。

OrCAD等からもテレシスフォーマットでCadlus Xは取り込めます。

最近の流行だとKiCADですね。

一度だけ使いましたが、慣れの問題でCadlus Xに戻ってきてしまいました。

[2007] アンプの設計で参考にしている図書をよろしければお教えください。

はじめまして!松居純也と申します。

主に、車載装置用のマイコン応用回路設計を生業にしております。

最近、オーディオ回路作りにめざめてしまいました(笑)

たかじんさまのHP、大変参考にさせて頂いております!

職業柄、アナログ、デジタル双方とも設計しておりますが、いかんせん、どちらかというと自分のスキルとしてデジタルよりなのと、アナログ回路に関しては、

OPアンプ回路や、電源回路等、最近の回路はICが優秀なため、回路をディスクリート部品で完全に一から組んだり(モノにより、OPアンプ等ちょい足すく

らいはしますが。笑)する機会もない為、オーディオ回路を1からディスクリート(個別)部品で製作をする事で、趣味と両立してスキルアップをはかれればと

考えています。

そこで、早速ですが質問なのですが、オーディオ回路や、自作のOPアンプ回路を個別部品で作製する際、たかじんさまが、参考になさっている書籍をよろしければお教えください。

また余談ですが、回路図とアートワークのCADは何を使用しておりますか?

よろしければあわせてお教えいただければ幸いです。

また、お勧めのものがあれば尚、幸いに感じます。

以上、ご回答頂ければ大変嬉しいです。

よろしくお願い致します。

m(U_U)m

[2006] ありがとうございました

ありがとうございました。

[2005] Re:旧SabreBerry32ドライバについて

hiro さん

wget http://nw-electric.way-nifty.com/blog/files/Sabreberry32_v2031.tar

tar -xf Sabreberry32_v2031.tar

cd sabreberry32

sudo chmod +x sabre32_install.sh

sudo apt-get

update <-

しばらく待ちます。

sudo apt-get install patch

sudo ./sabre32_install.sh

という手順でいけたと思います。

[2004] 旧SabreBerry32ドライバについて

こんばんは。

スレ違いかもしれませんが、ご質問があります。

訳あって、Volumio2.031を使用したいのですが、

Volumio2.031用のSabreBerry32ドライバは入手可能ですか?

[2003] Re:smpd セパレート構成設定方法の件 追加 2

オーシャンさん

smpdは恐ろしい速さで進化し続けていますね。

ほんとに素晴らしいです。

今後の動向に目が離せませんね。

[2002] Re:トランスについて

若輩者さん

オペアンプ回路、そうなんじゃないかと思いました。

インバート側の有無では、片側を固定すると、A級動作しか選択肢が無くなります。

差動駆動なら両方ともA級動作させると、出力電圧は2倍(パワーでいうと4倍)取れますし、

アイドリング電流を減らしてAB級動作にすることもできます。

(もしかしたらフィードバックしないと歪むかも。。。)

[2001] Re:トランスについて

たかじん様

>ただ、1番端子がGNDにショートしてます。。。

すみません、注釈を入れ忘れていました。

オペアンプ側は、(ごちゃごちゃするので)抵抗を省いてあるだけで、バッファではないです。

電圧ゲインをオペアンプで稼ぐので、反転増幅と非反転増幅の増幅率を一致させて使うイメージです。

(適当に、4倍ずつぐらいを想定しています。)

>構成的には、2枚目の回路図の方が良いですね。

トランスのCTから片側だけ使うのは好ましくないということでしょうか。

例えば、歪率的に極めて不利、とか。

[2000] smpd セパレート構成設定方法の件 追加 2

こんばんは、オーシャンです

今年もよろしくお願いします

>うちではV0.4.0いこう、1分以内に再生が止まってしまう現象がでて検証できなくなっています。

> 最悪時は5秒くらいしか再生できません。

>そのうち修正版がでるかな。。 と期待して、ソフトウェアチームにお任せです。

0.4.4が出るか、判らなくなってきています

現在、donuts.shop73さん作成のバックエンドプレイヤーが発表されて大騒ぎです

何しろ、SDに書き込むプログラム容量が8Mb弱で、プロセスが20個しか走っていないそうです

音は、パパリウスさん大絶賛です

それにSB32のドライバーを組み込んだ物を作成する予定だそうです、許可依頼来てますよね

つまり、バックヤード専用が出来るようです、フロントの改造はVOLUMIOやMoOdeで実績が有ります

私の予想では現在のHUB経由ではなく、lightMPDの様に直結が推奨になるような気がします

>私の方は新規基板開発のほうに注力しますね。

非常に期待してお待ちしてます

[1999] Re:smpd セパレート構成設定方法の件

オーシャンさん

明けましておめでとうございます。

セパレート構成の手順ありがとうございます。

うちではV0.4.0いこう、1分以内に再生が止まってしまう現象がでて検証できなくなっています。

最悪時は5秒くらいしか再生できません。

そのうち修正版がでるかな。。 と期待して、ソフトウェアチームにお任せです。

私の方は新規基板開発のほうに注力しますね。

ではでは、今年もよろしくお願いいたします。

[1998] Re:トランスについて

若輩者さん

明けましておめでとうございます。

構成的には、2枚目の回路図の方が良いですね。

ただ、1番端子がGNDにショートしてます。。。

ご想像の通り、センタータップから両端に向けて同じ電流が流れているときは

お互いに相殺して磁気が発生してません。

そのバランスがどれだけ崩れたかで磁力が発生し、2次側へ伝達されます。

[1997] smpd セパレート構成設定方法の件 追加

明けましておめでとうございます、こんばんは、オーシャンです

前回備忘録として紹介した方法が、現在のアップデートが0.4.3となるため、最悪動かなくなるようですので、0.4.4の発表までお待ち下さい

[1995] smpd セパレート構成設定方法の件

こんにちは、オーシャンです

smpdのセパレート構成の設定方法を自分の備忘録として、記録します

殆どはコメント欄に埋もれてしまっているパパリウス氏の発言です

smpd セパレート構成設定方法

フロント、バックエンドどちらもsmpd0.4をインストールしアップデートする→v0.4.2

ラズパイは2でも3でも使えます 但し2はarmfreqを960に変更する必要が有ります

バックエンドはi2Sドライバーを組み込んでおきます

その後sshで接続して以下のコマンドを打ちます

●バックエンド側の作業

sudo systemctl start core

シングル構成に戻すときは、

sudo systemctl stop core

coreサービスを自動起動する場合は、

sudo systemctl enable core

●フロント側の作業

/etc/mpd.confの

audio_outputをコメントアウトし、

下記を追加してmpdを再起動する

audio_output {

type "pipe"

name "PIPE"

always_on "yes"

command "ncat --sctp 192.168.x.x 4444"

}

IPアドレスの部分は、バックエンド側のIPアドレスとなります。

次に、

/home/pi/configs/mpdpre.sh

の7行目に

while [ $(pstree -ps $(pidof mpd)|wc -l) != 4 ]

という記述がありますので、4を3に変えてください。

修正後は

while [ $(pstree -ps $(pidof mpd)|wc -l) != 3 ]

となります。

●外部コントロールソフト(MpadやGMPC等)を使用したい場合

/etc/mpd.confの

#port "6600"

#bind_to_address "any"

のコメントアウト#を外す

以上で、フロント側にアクセスすればympdが立ち上がり、使用できます

この状態でもかなり良い音が出てますが、パパリウス氏推奨調整は以下の通りです

(1)/lib/systemd/system/core.service

ExecStart=/usr/local/bin/ncat --recv-only -m 1 --sctp -kl 4444 -e

"/usr/local/bin/aplay-1.1.5 --test-nowait -M --period-size=256

--buffer-size=136710 -t raw -f cd"

→aplayのperiod-sizeとbuffer-sizeはsmpdのデフォルトに近い値にしています。

ポイントは「--test-nowait」です。ちょっと試してみてください。

※編集後に

sync

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart core

を実行してください。

設定が反映されているかどうかは、

sudo systemctl status core

を実行し、表示されたコマンドラインを確認してください。

(2)/home/pi/configs/core_start.sh

echo 1537|sudo tee /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/prealloc ←追加

echo 8320 | sudo tee /proc/1/timerslack_ns

→preallocとtimer slackはsmpdのデフォルトにしています。

※編集後に

sync

sudo systemctl restart core

を実行してください。

プロセス停止が遅れてサウンドデバイスをつかんだ状態で変更しようとてしまい、preallocが反映されてないことがあるようです。

おかしいなと思ったらもう一度restartしてください。

preallocは、

/home/pi/util-stat.sh

で確認できます。

aplayのtimer slackは、

sudo cat /proc/$(pidof aplay-1.1.5)/timerslack_ns

で確認できます。

以上です

[1994] Re:トランスについて

たかじん様

返信ありがとうございます。

>トランスにDCを流すと磁気飽和してしまうので

>両端NPN(もしくはPNP)にする

以前のヘッドフォンアンプは、確かに両端NPNでした。

CTから両端方向にDCが流れてもよいけれど、片端からもう片端に向かって流れるのは駄目というわけですね。

物理的な面が分かりませんが、磁束の打ち消しのような事でしょうか。

左の回路も、DCオフセットのせいで磁気飽和してしまう気がします。

オペアンプで電圧増幅する事を考えていたので、何も考えずにSEPPにしていました。

あまりよろしくない感じなので、添付のように修正しました。

エミッタフォロワの歪を消せませんが、トランスを入れてしまっているので妥協しています。

ちなみに、オペアンプを二つ使う(反転増幅と非反転増幅にする)構成は可能でしょうか。

(利点がない気はします。)

[1993] Re:トランスについて

若輩者さん

お久しぶりです。

トランスにDCを流すと磁気飽和してしまうので、右の方法は厳しいでしょうね。

真空管のプッシュプル回路のように、両端NPN(もしくはPNP)にする方が良いです。

±電源でトランジスタ回路のプッシュプルであれば左の回路が素直だと思います。

ST-67Bで良いと思います。

[1992] トランスについて

お世話になっております。

長年パソコン用で使用してきた自作アンプ(数W程度のプリメインアンプ)の調子が悪くなった事もあり、作り替えようと考えております。

以前、こちらにアドバイスして頂いて完成出来た ST-48 を使ったヘッドフォンアンプ(の出力向上版)が、友人のところで妙に評判が良く、この際、パソコン用も出力にトランスを入れようと思いました。

そこで、添付のような仮案を考えたのですが、こんな回路で良いのか、また、試作によいトランスが分かりません。

適当に ST-67B とかで試してよいものでしょうか。

(図中の1:1は、仮で書いたもので、拘ってはいません。)

[1990] Re: 0dB HyCAA 利得up改造の件

通りすがりの者さん

無事にできたようで、良かったです。

確かに真空管の9pinはGNDではないですね。 コンデンサでDCをカットするので、

案外そのままでも動いてしまったかもしれませんが、ヒーター部のノイズを増幅してしまいそうです。

[1989] Re: 0dB HyCAA 利得up改造の件

たかじんさん

アドバイスのおかげで無事、利得確保出来ました。

ありがとうございました。

ただ、1点、私が添付した改造資料に間違いがありましたので念の為、修正図面を差し替え添付しておきます。

(万が一、参考にされる方がいると不味いので)

修正箇所は帰還分圧「抵抗+コンデンサー」のアース接地箇所が間違った場所です。

(真空管9番ピンに接地した図面になっていた点です。ここはヒータ分圧ピンでアースではありません)

ここを実際に部品を組み易い点を考慮したアース接地に変更しました。

紛らわしい混乱をさせてしまい申し訳ありませんでした。

[1988] Re: 0dB HyCAA 利得up改造の件

たかじんさん

ご確認と詳細なアドバイスありがとうございました。

今週末にでも改造してみたく思います。

ありがとうございました。

[1987] Re: 0dB HyCAA 利得up改造の件

通りすがりの者さん

Hycaaのゲインつきですね。

添付いただいた回路図で問題ないと思います。

GNDへ接続している100uFは、220uFまたは330uFくらいの方が

低音がわに余裕が出てくると思います。

また、パターンをカットしなければいけない部分があるのですが、基板が黒いため

見えにくいので気をつけて下さい。テスターで確実にカットできたのか

確認した方が良いです。

5pFのディップマイカコンデンサがなかなか入手しにくいと思います。

セラミックコンデンサの5pFでも代用は可能ですが、音質面では、やはりマイカコンデンサには負けます。

[1986] Re2:VFA-01完成 思わず聴き惚れる音

kojiさん

> 今年の夏からDC-Arrowに始まり、HPA-12、VFA-01と工作三昧をし楽しい時間を頂きました。どうもありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

自作オーディオも色々と盛り上がっていますので、今後ともよろしくお願いします。

[1985] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

トトさん

> 確認させていただきたいのですが、載せていただいた回路図のINPUT,OUTPUTは+、信号グラウンドの記号のところは-を繋ぐで間違いないでしょうか。

電源の出力をリップルフィルタのinputに繋いで、リップルフィルタのoutputをHycaaの電源入力に入れます。

グラウンドは電源のGNDです。 信号グラウンドは、信号の入出力の3.5mm端子のみで、電源のGNDとわざわざ繋げる必要はありません。Hycaa基板上で繋がっています。

[1984] 0dB HyCAA 利得up改造の件

初めてmailさせて頂きます。

いつもここを楽しみに拝見させて頂いている者です。

スミマセン技術は超初心者です。

今回、ずっと作って見たかった0dB HyCAAの基板を購入して製作してみました。

作る前から懸念していましたのですが私のリスニング環境の低能率ヘッドホンと録音レベルの低い古い録音のclassic音源との環境から音圧が取れない状況です。

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/hycaa.html

を拝見して「禁断のClassAAのヘッドホンアンプ」の回路図やコメントのやりとりを見て初段のオペアンプに帰還を掛けて利得を上げる方法がある事を知り、

自分なりに解釈して改造回路図や基板への改造箇所を考えてみました。

ポイントは以下であると認識して考えてみましたが間違っているでしょうか?

①初段オペアンプの帰還回路は「禁断の~」とほぼ同じ。

②但し、「禁断の~」は仮想グランド、0dB HyCAAは単電源グランドの為、利得を決める帰還の分圧抵抗(グランドに落とす抵抗)は直流的にグランドに落とすのは不味い為、信号的にグランドに落とす様に抵抗に直列的にコンデンサーでDCカットしてグランドへ落とす。

言葉では伝わり難いので詳細図面を作り、添付しました。

この改造方法で合っているのでしょうか?

ご指導頂ければ助かります。

宜しくお願い致します。

[1983] Re2:VFA-01完成 思わず聴き惚れる音

kojiです。

たかじんさん、どうもリプライありがとうございました。

>VFA-01の完成、おめでとうございます。

>音の方も気にいっていらっしゃるご様子で、私も嬉しいです。

はい、8cmのフルレンジからとても生々しい音が出ています。

低音は芯がしっかりしているのに柔らかさがあり、高域はとても立ち上がりがよく、ギターの弦が弾ける感じなどがよく出ます。

それと、前の書き込みにも書きましたが、ボーカルもとてもよいです。

今は生活環境の変化でポータブルオーディオ中心になっていますが、以前使っていたサンスイ907MOS+スワンの時代を思い出しながら、聴いています。

>アイドリング電流は、気にいったところで使用すれば問題ありません。

>温度はヒートシンクのサイズと電源電圧に依存します。

そうなんですね。何となく、アイドリング電流が少ないと、純A級ではなくAB級の動作になってしまうのかな?と考えていました。

ケースにしっかり熱は伝わっているみたいで、トランジスタそのものが高熱になる感じはありませんが、ケース全体が暖まる感じで収まっています。

>スパークキラーは、ここが簡素で分かりやすいですね。

>http://blog.goo.ne.jp/onnyo01/e/4a1a79ab046805730b5e4ea365b9d990

どこに取り付けるか悩んでいたことの答えがズバリ書かれていますね。

どうもご教示ありがとうございました。

>昔はスイッチと並列に入れることが多かったのですが、コンセントに

>高調波が乗っているとスパークキラーの容量でパルス成分が筒抜けになります。

>無視できないときは、負荷側へ並列にしておくと安心です。

>トランス電源の場合は、どちらでも問題になることは無いと思います。

了解しました。安心して使い続けることができます。

今年の夏からDC-Arrowに始まり、HPA-12、VFA-01と工作三昧をし楽しい時間を頂きました。どうもありがとうございました。

[1982] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

たかじんさん

お世話になっております。

リップルフィルタの回路図、本当にありがとうございます。

ユニバーサル基盤へまともに部品を載せていくのは初めてですが、なんだか楽しそうです。

時間をみつけて早く部品集めしたいですね。

確認させていただきたいのですが、載せていただいた回路図のINPUT,OUTPUTは+、信号グラウンドの記号のところは-を繋ぐで間違いないでしょうか。

一応調べまして至極当たり前のことを聞いて恐縮ですが、自信がなく念のため確認したいです。

[1981] Re:VFA-01完成 思わず聴き惚れる音

koji さん

VFA-01の完成、おめでとうございます。

音の方も気にいっていらっしゃるご様子で、私も嬉しいです。

アイドリング電流は、気にいったところで使用すれば問題ありません。

温度はヒートシンクのサイズと電源電圧に依存します。

スパークキラーは、ここが簡素で分かりやすいですね。

http://blog.goo.ne.jp/onnyo01/e/4a1a79ab046805730b5e4ea365b9d990

昔はスイッチと並列に入れることが多かったのですが、コンセントに

高調波が乗っているとスパークキラーの容量でパルス成分が筒抜けになります。

無視できないときは、負荷側へ並列にしておくと安心です。

トランス電源の場合は、どちらでも問題になることは無いと思います。

[1980] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

トトさん

> ELNAの電解コンデンサと8本のダイオードが、実際に届いた時にはコンデンサはニチコンに、ダイオードは4本に減らされコストカットされていたので結構凹みました…。

それはクレーム入れても良いんじゃないかという仕様変更ですね。

リップルフィルタの回路図を載せます。

電圧が1Vくらい低下すると思いますが、50Hzを整流した100Hzのリップル電圧はかなり

低減するはずです。

[1979] Re:VFA-01完成 思わず聴き惚れる音

kojiです。

自己レス、恐縮です。

今回は容量もそれなりにあるので、念のためにスパークキラーを取り付けました。

ただ、どこに取り付けるのが良いのか迷いました。

スイッチの保護ということならば、スイッチに並列に付けるのがよいかなと考えたのですが、CR型のスパークキラーなので、スイッチOFF時にも一定の電流が流れるのでは?と考えて、結局、トランスの一次側に並列に取り付けるようにしました。

これでスイッチなどのパーツの保護という点からはどの程度の効果があるのかは不明ですが、電源自体は問題無く動作をしています。

初心者は、どうもこんなところど戸惑ってしまいます。

先日の報告アップへの追記です。

[1978] VFA-01完成 思わず聴き惚れる音

kojiです。

VFA-01完成しました。

基板が片チャンネルずつ、保護回路、電源回路と4つに分かれていることから、「今日はこの回路の抵抗の取付まで進める」といったように、毎日コツコツと作る時の区切りがよくて作業は進めやすかったです。

やはり、一番気を使ったのは、最終段トランジスタのケース側板への取付でした。

慎重に位置決めしてタッピング穴を作成しても、微妙にずれるので、トランジスタの足を少し曲げ直して基板にはんだ付けをしました。(この順番が逆だと、結局、再度はんだ付けをするなど、難渋する感じになっていたかなと)

onajinnさん、たかじんさんのアドバイスがとても参考になりました。どうもありがとうございました。

ACアダプタで試運転をし、DCオフセットとアイドリング電流を調整し動作確認をした後、共立のトロイダルトランスを使った電源につなぎ直して再調整しました。

DCオフセットは30分くらい様子を見ても安定しており±2~3mvの範囲に収まっています。

アイドリング電流は、温度が気になったので、少し少なめの180mA(エミッタ抵抗の両端40mV程度)にしています。

推奨の値より少なめにしていますので、VFA-01の実力をどこまで発揮できているかは分かりませんが、とても良い音を出してくれて、思わず聴き惚れてしまいます。

鳴らした当初は、少し高音にざらつきを感じましたが、一日経ってそれも無くなってきました。

低音は十分に制動されていて力強さと伸びがあり余裕を感じさせベースやピアノの左手が魅力です。高域は繊細でスピード感がありハイハットのこすれるような音、管楽器のきらめき等が印象的です。

そして、人の声もよくて、サッチモ等の声が生々しく、つばきが飛ぶような感じ(笑)が伝わってきます。

デスクトップで使っているフォステクスのFE-83Sol(バスレフに収納)は美音系だが少しすました印象を持っていましたが、VFA-01で駆動すると、こんなに生々しい音も出すのだなと感心しています。

特に、私の好みの1950年代から60年代のJazzのステレオ初期の録音を大変気持ちよく聴かせてくれます。

文書仕事のバックグラウンドに流すはずなのが、思わず聞き入ってしまうようになってしまいました(汗)。

このVFA-01にあわせて、机周りに置けるよう、鳥形バックロードの小型版(コサギ)を作ってしまうおうかとも…。と、色々と、自作の楽しみが広がっていきます。

今回も大成功ということで、いつも素晴らしい回路と基板の提供を頂いている、たかじんさんに大感謝です。

報告とお礼のアップまで。

[1976] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

たかじんさん

お世話になっております。コメントいただけ嬉しいです。

おっしゃる通り一見良さそうにみえたのですが、自分の環境では色々と困ったことになりました。

あと愚痴になりますが購入動機になったELNAの電解コンデンサと8本のダイオードが、実際に届いた時にはコンデンサはニチコンに、ダイオードは4本に減らされコストカットされていたので結構凹みました…。

VFA-01のご説明ありがとうございます。まずはスイッチング電源でと思っていますが、これで安心して作成できそうです。

自分にとってガッカリなこのトランス電源キットを活用する手立てがあるのですか!?

なんとかできるのであれば頑張りたいと思います。

全く急ぎませんので、お時間があるとき気が向きましたら是非お願いいたします。

ちなみにこのキットの説明書に回路図が載っていたのですが、こちらの掲示板に画像を載せてもいいものなのでしょうか?

[1975] Re:VFA-01トランジスタ取り付け方法アドバイスありがとうございました

kojiさん

onajinnさんのおっしゃる通り、順番も大切です。

穴位置にマークをつけても、実際にぴったりとその位置に穴があかず、必ずズレますね。

トランジスタをネジどめしたあとにハンダ付けします。

基板のパワトラ部は、左右1mm程度ずれてもハンダできるように広めにハンダランドを

作ってありますので精度はさほど必要ありません。

2.5mmで下穴をあけて、M3のタッピングをするのですが、うまくやらないと

ネジバカになってしまうことがあります。

そんなときは清く諦めて、7~8mm上に別の穴をあけて再挑戦です。

[1974] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

トトさん

onajinnさん

こんなトランス電源キットがあるのですね。 知りませんでした。

一見、良さそうに見えますが、onajinnさんがおっしゃるように残留リップルノイズが大きいのだと思います。

0dB HyCAAは、安定化電源じゃないと真空管アンプ部分で電源のリップルを拾ってしまいます。

上記トランス電源は、回路図が見当たらないのですが、写真をみる限りでは非安定化電源に見えますね。

アンプ回路は、±電源仕様であれば、非安定化電源でも平気な場合が多いです。

十分に電流のとれるトランスと、リップルを吸収する整流回路のコンデンサの容量。

そしてアンプの消費電流とのバランスです。

VFA-01であれば、トランスはAC12Vから15V程度で、電流は最低で1.5A。

整流回路のコンデンサは、4700uFを±使用で2個あれば、ブーンというハムノイズは聞えない

くらいになると思います。

> 共立のトランス電源は高い勉強代になってしまうかも知れませんね…。

これを活用する手立てはあります。 時間をみて回路を書いてみますね。

トランジスタ式リップルフィルタです。

リップル電圧を1/2から1/10くらいに低減できると思いますよ。

[1973] RE2:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

onajinnさん

相談に応じていただきありがとうございます。

自分で調べるためにも情報は多いと大変助かりますのでコメントいただけ有難いです。

共立のトランス電源は高い勉強代になってしまうかも知れませんね…。

自分にとって1万ちょっとは痛たです。

今は気を紛らわせるために0dB HyCAAを入れたケースの上蓋加工の下拵えをちまちまとやっています。

今まではアクリル板に挟んでいただけなので、これまた時間がかかりそうです。

[1972] RE+:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

トトさん

先の投稿を「可変電源」がどんなものか不明のまま。考慮せずにしてしまいました。

より詳しい方のアドバイスを待ちましょう。

大変申し訳ありません。

[1971] RE:0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

トトさん

毛が大分抜けた素人ですが調べてみました。↓

http://blog.livedoor.jp/kyohritsu/archives/37695268.html

http://livedoor.blogimg.jp/kyohritsu/imgs/4/f/4f378e9d.jpg

http://livedoor.blogimg.jp/kyohritsu/imgs/5/d/5d518b89.jpg

共立のトランス電源キット(WP-906PS)は特定のデジタルアンプ用に設計されているようです。

お使いの用途では残留リップルが多いのでしょう。

トランス電源が悪いわけではありません。

トランスの負荷特性(電圧)が不明なので断定はできませんが、14V仕様にした上で12V低ドロップレギュレーターが使えるか如何かですね。かなり厳しいようにも思います。

お役に立てずすみません。

[1970] 0dB HyCAA(可変電源付き)にトランス電源を使ったら...

初めまして。トトと申します。

電子工作は0dB HyCAAをマニュアル通りに作れたぐらいの素人です。

HyCAA ヘッドホンアンプのコメント欄で、たかじんさんに大変お世話になりました。

0dB HyCAAで6DJ8を使えるようにするため可変電源を使った工作を行い、先日やっと一旦の完成までこぎつけ音が出るところまで確認できました。

ところが色々と分からないことが出てきてしまい、どなたかにご助言いただければと思いこちらに投稿しました。

完成した0dB HyCAAを共立のトランス電源キット(WP-906PS、出力12V1A)で使うとブーンというノイズが結構な音量で鳴ってしまい困っています。

家の中のどのコンセントでも、配置を変えたり配線を動かしたりボリュームを回してみても、真空管・オペアンプ等各部品を交換しても変わらない音量で鳴ってます。

試しに、以前マニュアル通りに作った0dB HyCAAに上記の電源を繋ぐと、ほんのわずか聞こえるくらいにブーンという音が入っていました(こちらのノイズは音楽を聴くのに問題になるような音量ではありません。)。

秋月のプログラマブル可変電源キットを使った0dB HyCAAの方がノイズ音量が大きいので可変電源を入れたことが原因かも知れませんが、どちらにしてもトランス電源を使うとノイズが鳴るのがとても気になります。

トランス電源というものは通常こういうことが起きるのでしょうか?

それとも共立のトランス電源に問題があるのでしょうか?

ちなみに最初の動作確認で使った秋月のスイッチングACアダプター(12V1.5A)では、12AU7使用時のノイズは皆無、6DJ8使用時は少しホワイ

トノイズ?のようなものがありましたがリトルスージーという電源クリーナーを挟むと12AU7と同じくらいにノイズが無くなりました。

今後VFA-01も作りたいのですが、今回の件でトランス電源不信(というか共立のトランス電源が嫌)になっています。

どうにか改善する手立てはありますでしょうか。

[1969] VFA-01トランジスタ取り付け方法アドバイスありがとうございました

onajinnさん

たかじんさん

kojiです。リプライどうもありがとうございました。

ネジ穴の位置決めがシビアそうですが、onajinnさんにご紹介を頂きました、先に仮固定した上ではんだ付けをするという方法ですと、工作精度が多少悪くても何とかなりそうかなと思いました。

たかじんさんに掲載頂いた、拡大写真で具体的なイメージがわいてきました。

トランジスタが密着しやすくするように穴の面取りをした上で、タッピングの上での固定ということですね。少し廃材を使って練習をした上で、とりかかってみます。

お二人からの情報を参考に、組み上げて行きたいと思います。

今は、アンプ本体の基板に部品の取付を進めているところです。

定電流ダイオード(D50)の選別を済ませて取り付けました。

選別に当たって、みのむしクリップで電源、抵抗とつなぎテスターで選別しました。

バラックでの作業は、子どもの時に『初歩のラジオ』などを見ながらつくったラグ板工作や型紙を土台に2SC372とかを使った工作を思い出し、懐かしさを感じながら進めていました。

電子工作の楽しさを感じることのできる、回路設計や基板などの頒布にあらためて感謝を申し上げます。

少し先になるとは思いますが、また完成したら感想等を投稿させて頂きます。

[1968] Re:DCarrow電源回路の12V化について

kkumaxさん

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2017/01/dc-arrow-6846.html

こちらでTRYスキーさんが試されていらっしゃいます。

使用するトランスにも左右されますので、必ずしも12V化に成功するとは

いえませんが、成功例のひとつとして参考にされてみてはいかがでしょうか。

[1966] RE:VFA-01のトランジスタのケース取り付け方法

kojiさん

onajinnさん

タッピングがベストです。

セルフタッピングのビスを使っても問題ありません。

穴を少し面取りしておかないと、トランジスタがヒートシンクに密着しなく

なりますので注意して下さい。

金属面がでているパワートランジスタは、絶縁シートを挟みます。 温度補正TRや

パワトラでもフルモールドなものは、放熱シリコンのみでOKです。

[1965] RE:VFA-01のトランジスタのケース取り付け方法

kojiさん こんばんは。

私はタップをたててネジで取り付けするのが良いと思い、そうしています。

現物での位置あわせを十分にして、穴あけし取り付け後に基板とTR類の半田付けを行います。

↓放熱用接着剤で済ます手もありますが、トラブル時のメンテナンス性と絶縁の確保法に不安があります。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-06910/

以上参考まで

[1964] VFA-01のトランジスタのケース取り付け方法

kojiです。

VFA-01を作り始めています。

たかじんさんの基板はどれも作りやすく、助かっています。

VFA-01は片チャンネルずつになっていて、電源、保護回路とそれぞれ分かれているので、それぞれの基板はHPA-12よりも作業がしやすいです。

電源は共立さんのトランスの入荷待ちで、調整もかねてACアダプタでの運用から始めようと考えています。

ケーシングはもう少し先なのですが、とりあえず、タカチのHIT23-7-18SSを入手しました。

それで基板とあわせてながめていたところ、疑問が出てきました。

出力段のトランジスタ、温度補正用トランジスタを側板に取り付けることになりますが、放熱板状のためネジどめをどうするかが分かりません。

放熱フィンのためネジ穴を開けるのも難しそうです。

タップツールか、セルフタッピングねじを使えば何とかなるかなと考えています。

はんだ付け以上にケーシングは素人のため、初歩的な質問で申し訳ありませんが、何かよい方法があればご教示下さい。

[1963] DCarrow電源回路の12V化について

DCarrowの評判を聞いて

自分のAPU1C(AMD Fusion APU を搭載したシングルボードPC、lightmodインストール済)に

使ってみたいと考えていますが電圧、容量が足りません(12V 1.2A程度必要)

拙い回路知識でDCarrow電源回路を見るとツエナーダイオードと電源トランスの規格を見直す事で

12V 1.2A出力が可能?な様に思っていますが現状の部品、定数で可能なのか教えていただけないでしょうか?

この書き込みが設計者に対して失礼にあたりそうなので

ちょっと書き込むのをためらっていましたが...

もっと良い音が聴きたい一心で書き込みます。

不快であればご面倒をおかけしますが削除してください。

[1962] ご連絡有難うございます。

たかじんさん、flyingaceです、ご連絡有難うございます、Rev2の907バージョン基板はほぼ出来上がった状態ですので一安心です。

また、Moode Audio 4.0 バイナリイメージの提供有難う御座いました、自前でディストリビューションを作るなどとても出来ないので、大変嬉しく、早速利用させて頂いています。

有難う御座いました。

[1961] 急きょVFA-01作成に(^_^;)

kojiです

たかじんさん、どうもリプライありがとうございました。

ほとんどrev1と同様の処理で制作できそうですね。

ところで、素子の選別までしていたのですが、急きょVFA-01を作成することになりました。

というのも、自宅デスクトップで作業をしている時のバックグラウンド用にトライパス使用の中華アンプを長年使っていたのですが、突然逝ってしまいました。

おそらく電源周りで、チェックをしてパーツ交換で何とかなるなと思いながらも、これを機会に(^_^;)、VFA-01をつくる理由にしようと思いました。

とりあえず、Bluetoothスピーカーで聴けるようにしたのですが、普段使っているFostexのFE83-Solを使った自作スピーカーとは鳴り方が全然違います。

8cmのバスレフでニアフィールドなので、少しオーバースペックかなとも思いますが、出力段にLAPT素子を使っているのが面白そうでVFA-01を先につくってしまおうと考えた次第です。

残念ながら、共立のトロイダルトランスは現在品切れ状態なので電源をどうするかを少し考えていますが、パーツ選びを進めているところです。

(こういう時が一番楽しいです)

また、出来上がったら感想を書かせて頂きますので、よろしくお願いします。

[1960] Re:HPA-12Rev.2 907バージョンの初段TR

flyingaceさん

> Rev.2基板で初段に2SC2240を使用する場合は、Trの足はクロスせずにストレートに取り付けて良いように思えます

おっしゃる通りです。 VFA-01の回路と勘違いしてしまいました。

VFA-01は回路図にない初段FETパターンが入っています。

自分が作ったのに間違ってしまうとは、お恥ずかしいです。

よろしくお願いいたします。

[1959] Re2:HPA-12 エージングと907バージョン

kojiさん

すみません。勘違いしていました。

HPA-12の初段のQ2とQ3はトランジスタが使えるようになっています。

C1を使ってDCをカットして下さい。

パターンをカットしてR1ext、R2ext、C1ext(L-ch)を入れるのは一緒です。

よろしくお願いします。

[1958] HPA-12Rev.2 907バージョンの初段TR

たかじんさん、いつもお世話になっています、flyingaceと申します。

kojiさん同様に私もHPA-12 Rev2 FET入力 A級 DCアンプを完成させ、大変満足して使用させて頂いています。

現在私もHPA-12 Rev2 基板で907バージョンを製作中(初段Trハンダ済)ですが、たかじんさんのコメント

>申し訳ないです。 初段はrev2だと基板がJFET用になっているので、バイポーラを実装するときに足をクロスしなければいけません。またDCをカットするカップリングコンデンサが必要になります。

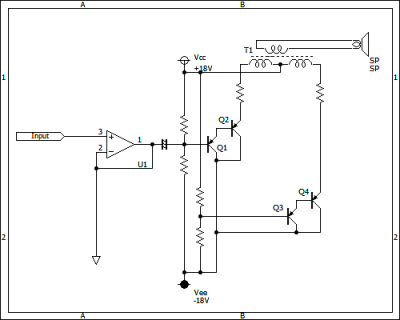

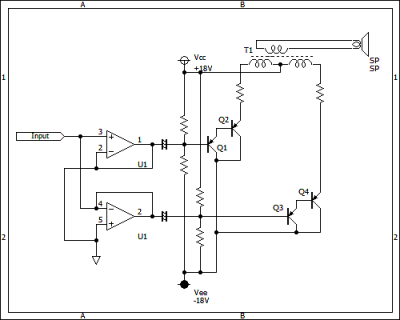

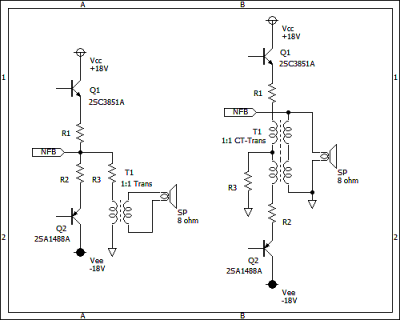

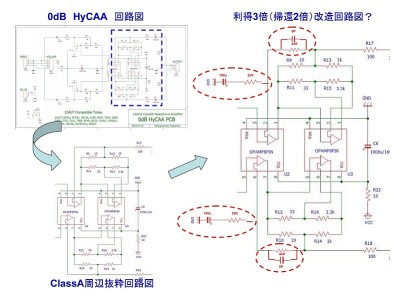

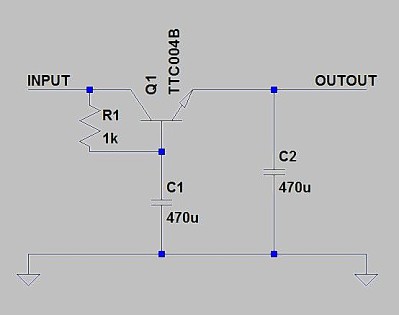

が気になり回路図、基板等を再度確認しましたが、Rev.2基板で初段に2SC2240を使用する場合は、Trの足はクロスせずにストレートに取り付けて良いように思えます、私も何か間違いを犯しているかもしれませんので、よろしくお願いします。